16-17 линия Васильевского острова. Окна почти у земли, вход без крыльца (справа за деревом).

Андреевский собор на Васильевском острове. Глядя на него создаётся ощущение, что архитектор забыл сделать фундамент и поставил собор прямо на землю.

Подобных примеров в Санкт-Петербурге можно найти великое множество. Фактически у всех зданий, построенных до начала 19 века первые этажи занижены, а уровень пола находится практически на современном уровне земли или даже ниже её. Этому есть официальное объяснение, которое гласит, что в Санкт-Петербурге было запрещено строить здания выше, чем Зимний дворец. Поэтому, дескать, хозяева зданий, чтобы максимально использовать площадь земельного участка, начали уходить вниз, создавая функциональные полуподвальные и подвальные помещения. Но это объяснение рассыпается о тот же дом Третьякова, который был построен задолго до постройки Зимнего дворца, да и высота его всё равно ниже. Кроме того, заниженные первые этажи наблюдаются и у тех зданий, которые изначально строились заведомо ниже Зимнего дворца, а поэтому там не было необходимости зарываться в землю.

Не стоит также забывать о такой важной особенности Санкт-Петербурга, как постоянные наводнения, с которыми его строители и жители познакомились очень давно. Из-за наводнений уровень первого этажа старались поднять повыше, хотя бы метра на полтора, чтобы в случае небольших наводнений вода оказывалась ниже. Когда город засыпало и уровень земли поднялся, то дома как раз и оказались без фундаментов с уровнем пола первого этажа вровень с новым уровнем земли. Там же, где первый этаж не поднимали, или земли насыпало чуть больше, уровень пола и входы в здания оказались ниже уровня земли, как у дома Троекурова, а также у многих других зданий на том же Невском проспекте, где при входе в некоторые магазины или кафе вам приходится не подниматься на крыльцо, а спускаться вниз, в полуподвальное помещение, причём иногда совсем немного, на одну две ступени, которые могут быть не только снаружи, но и внутри помещения. То есть, порог двери на уровне тротуара, а пол первого этажа ниже где-то на полметра. Это значит, что уже после засыпания сделали реконструкцию, дверь немного приподняли до уровня тротуара, а ступени для спуска на уровень пола перенесли внутрь здания, поскольку так удобнее, особенно зимой.

Может быть этот грунт был намыт во время постоянных наводнений? Но когда происходили наводнения, и вода шла из Финского залива вверх по Неве, затапливая Санкт-Петербург, воду гнал ветер с моря, а не естественное течение реки. Ветер создаёт поверхностное течение, которое практически не переносит осадочных пород, да и тот ил и песок, который могло принести со дна Финского залива, должен отличаться по составу от того грунта, что мы видим в местах раскопок. Подобный грунт если и могло принести, то только потоком с материка. Ещё одним аргументом против того, что до полутора метров грунта было принесено обычными наводнениями из Финского залива, является то, что засыпание зданий наблюдается не только в Санкт-Петербурге, но и во многих других городах России, где нет Невы и ветров с Балтики, поэтому подобных регулярных наводнений просто не бывает.

Засыпанные здания, например, наблюдаются в Ярославле. Доходный дом, находящийся недалеко от площади Богоявления с памятником Ярославу Мудрому, был построен в конце 18 - начале 19 века. Опять видим окна практически на уровне тротуара и очень низкое крыльцо.

Это дом на противоположной стороне улицы. Снова окна у тротуара, при этом вход, а значит и уровень пола первого этажа, на полметра ниже.

Это бывший дом вице-губернатора, построенный в 1780-е годы, первый этаж явно занижен.

А это вид на основной фасад и главный вход, где снова «отсутствует» крыльцо. Видимо вице-губернатор очень не любил ступеньки перед входом.

Для сравнения один из домов, который был построен после 1820-го года и уже выглядит нормально. Высокое крыльцо, высокий первый этаж, нормальный фундамент. И, что интересно, никакого «культурного слоя» со времени строительства почти не накопилось.

Далее подборка фотографий из Спасо-Преображенского монастыря, окружённого кремлём, который расположен в самом центре Ярославля и одной стеной выходит на площадь Богоявления. Два рядом стоящих храма, собор Спаса Преображения (1505-1516) и церковь Ярославских Чудотворцев (1827-1831) (приводится официальная датировка из справочника, которая может отличаться от реальной).

Очень хорошо видно, что храмы стоят на разной высоте. При этом в старом храме уровень пола галереи первого этажа почти на полметра ниже, чем современный уровень земли.

А это вид на «новую» церковь, по которому можно оценить высоту фундамента, на которую подняли церковь. Опасались, что высота грунта может расти и дальше?

Церковь воскресения Христова (1520), которая сейчас стоит без куполов и крестов, была откопана во время благоустройства территории монастыря, как и сооружения Петропавловской крепости. Если же смотреть сбоку, то хорошо видно, что нижние окна находятся на современном уровне земли.

Звонница с церковью Печёрской иконы Божей Матери тоже стоит «без фундамента», крыльцо у входа отсутствует.

Но это здание на самом деле интересно не только тем, что у него присыпан фундамент и первый этаж. Самое интересное у этого здания находится на верху. На самом деле это чудом сохранившаяся символика настоящего Православного храма язычников солнцепоклонников.

Келейный корпус, который откопали во время последних работ по благоустройству территории, уложив вдоль самого корпуса асфальт. При этом по следам на стенах, которые ещё не ремонтировали, хорошо видно где когда-то был уровень земли. Также интересно, что вход в здание когда-то был на первом этаже, а когда его завалило, то вход сделали через второй этаж, пристроив деревянное крыльцо, а двери на первом этаже заложили.

Одна заложенная арка от двери видна под лестницей, при этом хорошо видно насколько ниже должен быть исходный уровень земли. Ещё две арки дальше по зданию также заложены, их видно внизу стены между стоек нижней части деревянного крыльца. При этом ближняя арка точно такая же, как под крыльцом, а дальняя явно выше и шире, больше похожая на грузовые ворота склада.

Старая Русса, где собираются строить новый курортный корпус, а потому, как это и положено по закону, проводят так называемые «спасательные» археологические раскопки. Полностью с материалами по этим раскопкам можно ознакомится по ссылкам

http://sibved.livejournal.com/117908.html

http://sibved.livejournal.com/135613.html

В последней статье внизу есть ссылки на первоисточник информации по Старой Руссе. Тут я приведу только самые интересные фотографии из этих статей.

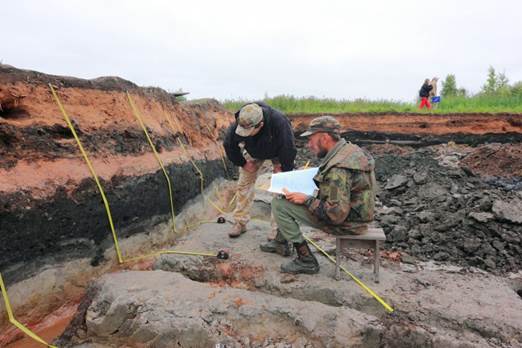

Общий вид раскопа в Старой Руссе.

Съёмка так называемой «стратиграфии» слоёв грунта. Сверху небольшой слой современной почвы, потом более толстый слой глины и суглинка, потом снова вклинивается слой с вкраплениями чернозёма, потом снова слой глинистых почв, потом слой чернозёма толщиной больше полуметра, после которого начинается уже более-менее стандартный набор слоёв почвы.

Единственное объяснение того, как глина и суглинок могли оказаться сверху слоя чернозёма — глину насыпали сверху. Под слоем глины чернозём образоваться не мог никак. А вот следующие две фотографии нам будут важны, когда мы будем делать выводы из всего увиденного. Из них следует, что слой грунта был именно насыпан сверху, а не принесён сюда водным потоком, как любят объяснять сторонники теории смены полюсов и гигантской океанической волны, которая, по их мнению, прокатилась по нашей территории и оставила массу осадочных пород. На первой фотографии следы пахоты, которые остались под слоем глины, на второй деревянная мостовая, которая также обнаружилась внизу.

Две этих находки напрочь отметают происхождение глиняных слоёв за счёт наводнения. Водный поток должен был размыть и верхний слой чернозема, не оставив следов пахоты, и как минимум оторвать и разбросать доски деревянной мостовой.

И очень важная находка, свинцовая печать с датой 1820 год, которая была найдена при раскопках под слоем глины, что означает, что катаклизм, который привёл к образованию глиняных наносов, должен был произойти после 1820 года!

Засыпанные здания были обнаружены мной этим летом в Казани. Слоем толщиной от одного до полутора метров засыпана Татарская слобода, где расположена мечеть аль-Марджани, построенная в 1767-1770 годах. Двор мечети потом откопали, но возможно не на всю глубину и построили подпорную стену с лестницами. Вот так мечеть выглядит с улицы.

А это вид на внутренний двор, подпорную стену и лестницы для спуска с уровня улицы.

По-моему, очевидно, что закопать мечеть на метр вниз от уровня улицы не является замыслом архитектора. Это произошло уже после строительства здания.

А вот у здания исламского колледжа, которое входит в комплекс зданий мечети, но было построено в 1880 году, засыпки не наблюдается, его никто не откапывал и подпорных стенок возле него не строил.

Аналогичная картина наблюдается и на самой улице. Старые здания стоят по окна в земле.

Но если пройти чуть дальше вниз по улице, то там стоят дома, которые построены в середине-конце 19 века, у которых никакой подсыпки не наблюдается.

Наблюдается засыпка зданий и сооружений на территории Казанского кремля. Это вид на главный корпус «Пушечного двора».

На первый взгляд кажется, что здание одноэтажное с двухэтажной центральной частью. Но на самом деле это не так, поскольку, когда заходишь внутрь, то по конструкции видно, что изначально здание было двухэтажным. Вот вид на это же здание сзади, где первый этаж уже виден.

В трехэтажной центральной части есть вход, который чуть ниже сегодняшнего уровня двора, где-то на метр ниже уровень пола первого этажа. Но когда вы туда заходите, то внутри полноценный первый этаж, а не какие-то подвальные помещения. Это вид на главный корпус «Пушечного двора», за которым стоит здание Юнкерского училища, построенного в середине 19-го века.

Хорошо видно, что новое здание стоит заметно выше старого. Спрашивается, а что мешало архитектору и строителям сделать выше главный корпус «Пушечного двора»?

Это южный корпус «Пушечного двора», постройка датируется 18 веком, но под ним якобы найдены остатки каменных сооружений 12-16 веков.

Когда проводилась реконструкция территории кремля при строительстве новой парадной мечети Куль-Шариф, это здание также откопали, выложили перед ним площадку и сделали подпорную стенку со спуском. Но переднем плане мы видим развалины и лестницу в никуда. По словам экскурсовода, это развалины одного из зданий пушечного двора, которое было разрушено во время сильного пожара 1815 года, которое потом не стали восстанавливать. Когда я собирал материалы для этой статьи, выяснилось, что нам уже говорят неправду. Вот фотография конца 19-го - начала 20-го веков, на которой это здание очень хорошо видно. Это к вопросу о том, как искажается реальная история и возникают мифы.

Это вид на северный корпус «Пушечного двора», основательно перестроенного в середине 19-го века. В нём сейчас располагается администрация президента Республики Татарстан. Тут всё хорошо, в процессе перестройки площадку перед зданием выровняли, лишний грунт и неровности рельефа убрали. Но на этом фото нам интересна левая башенка, которая относится не к северному, а к главному корпусу. Она позволяет увидеть, как изначально выглядел нижний этаж главного корпуса до того, как его засыпало.

Нет никаких признаков засыпки и у Губернаторского дворца, построенного в 1845-1848 годах. Всё гармонично, фундамент и крылечки на месте.

А теперь посмотрим на стены кремля. Несколько фотографий нижнего выезда через Тайницкую башню. На них хорошо видно, что проезд в ворота пришлось углубить относительно общего уровня рельефа больше чем на полтора метра.

Я специально сделал фрагмент ворот с изменённой контрастностью, чтобы по высоте двери в воротах, которая чуть выше роста человека, и линиях на башне можно было оценить размеры.

Но может быть это просто особенность рельефа только у этой конкретной башни? Мало ли, ну решили врыть её в землю с этой стороны, чтобы выйти нормально с той стороны стены. Всё-таки Казанский кремль стоит на холме с достаточно сложным рельефом и резкими перепадами высот.

Увы, примерно такой же уровень засыпки наблюдается вдоль многих стен, особенно вдоль тех, где ещё не было реконструкции и реставрации. Вот так выглядит фрагмент стены после реконструкции в районе новой мечети Кул-Шариф.

Мы видим практически ту же картину, которую ранее наблюдали в Петропавловской крепости и Ярославле. Стену откопали, сделали вдоль неё дорожку и подпорную стенку, чтобы оставшийся грунт не осыпался. На этом фото стоит обратить внимание на полукруглые ниши в стене, где сейчас организованы магазины сувениров, точнее на их размеры. А теперь посмотрим на фрагмент стены, где работы ещё не проводились.

Если судить по размеру полукруглых ниш в стене, то засыпаны они от основания почти на два метра. А это ещё один фрагмент стены. Справа виднеется белый угол Тайницкой башни, а слева виден угол северного корпуса «Пушечного двора». Обратите внимание на две полукруглых ниши в стене. Правую в процессе реконструкции откопали и проложили к ней дорожку, а вот левую, краешек которой виднеется за кустом, откапывать не стали.

И под конец нашей небольшой виртуальной экскурсии по Казанскому кремлю новая парадная мечеть Кул-Шариф.

Хоть она и построена в начале 21 века, здание всё равно потрясающей красоты. Между прочим, фасад отделан нашим челябинским мрамором с Коелгинского месторождения. При этом я специально изучил технологию изготовления блоков облицовки. Трехгранные внутренние углы практически отсутствуют. Всё набирается из отдельных элементов более простой для обработки формы. Но в Казани я также обнаружил ещё один интересный факт, который позже подтвердился и в других местах. Засыпание зданий, построенных до начала 19 века наблюдается не по всей территории Казани, а только в некоторых районах! В центральной части полно старых зданий, где никакой засыпки не наблюдается.

Я стал изучать свои старые фотографии из тех городов, где мне удалось побывать, и выяснил, что здания и сооружения засыпаны далеко не во всех городах. Например, не наблюдается лишнего грунта в тех же пригородах Санкт-Петербурга. Ни в Царском селе, ни в Петергофе с его сложнейшей системой фонтанов и каналов, никакой засыпки нет!

Не наблюдается лишнего грунта в больших количествах и в Великом Новгороде. Вот несколько фотографий старых объектов в кремле Великого Новгорода. По всей территории кремля мы наблюдаем ровный рельеф без всяких следов откопки. При этом не наблюдается там и гигантского «культурного слоя», который должен был бы накопиться, если следовать официальному мифу, а также тому факту, что постройка Софийского собора (2 и 3 фото) датируется 12 веком.

Кстати, не наблюдается лишнего слоя грунта и в Московском кремле. Там ни соборы, ни стены, ни башни не вкопаны в землю. А они точно были построены не в середине 19 века.