История деревни Андроново

МКУК «Великоустюгская ЦБС»

Вархневарженская сельская библиотека - филиал №4

История деревни Андроново

д. Мякинницыно, 2019

По поводу названия деревни точных данных нет, а есть лишь предположения:

-от имени её первого поселенца Андрона (в переводе с древнегреческого «мужчина»),

-от слова «андроны» (глаза). Выражение «пялить андроны» имеется в «Большом словаре русских поговорок» за 2007 год, то есть внимательно смотреть на кого или что-либо. И это очень подходит к жителям деревни Андроново, так как они ежедневно смотрят на центральную усадьбу Мякинницыно и близлежащие деревни и окрестности. Видят в бинокль даже очертания села Усть-Алексеево.

Ещё можно предположить, что в деревне жили умельцы по изготовлению телег с жердями (андроны), которые волочились по земле и использовались для перевозки сена. Кстати, название деревни Андроново распространённое, встречается в 13 областях нашей страны, есть в Белоруссии, а в Вологодской области существует пять одноимённых деревень: в Бабаевском, Великоустюгском, Вологодском, Кадуйском, Сокольском районах.

Первоначально деревня упоминается в следующих документах: «Писцовая книга г. В. Устюга и Устюжского уезда 1623-26 годов», «Перепись Варженской волости Южской трети Устюжского уезда 1677-78 годов», в книге «Вологодская губерния. Список населённых мест», 1859г. По деревне Андроново есть такие сведения: число дворов 14, мужчин 45, женщин 54, итого 99 человек.

А в книге «Материалы для оценки земель Вологодской губернии», 1914 года помещены итоги переписи 1911 года. Судя по цифрам, помещенным в этой переписи, можно сделать вывод, что в деревне жили молодые, здоровые, трудолюбивые люди. Например, лиц мужского пола от 18 до 40 лет 30 человек, от 41 до 60 лет 13, от 61 и старше 4. Итого мужчин 83. Лиц женского пола от 16 до 40 лет 33, от 41 до 55 лет 8, от 56 и старше 5. Итого женщин 69. Всего лиц общего пола 152 человека.

Кроме возрастного состава населения деревни, мы можем узнать следующее: мужчин рабочих 33, полурабочих 9, женщин рабочих 41, полурабочих 7. Хозяйств с наёмными рабочими 5, хозяйств со сроковыми рабочими 1, хозяйств с поденными рабочими 4 (ими нанято поденщиков 37). Хозяйств с грамотными 18, мужчин грамотных 28, полуграмотных 2, женщин грамотных 2.

Наличие хозяйств со скотом 22, лошадей 33, жеребят старше одного года 9, до года 5, коров 61, быков 2, телят старше одного года 11, до года 11, овец 44, свиней 15. Хозяйств без лошади 1, с одной лошадью 13, с двумя 7, с тремя и более 2. Хозяйств без коров 1, с одной коровой 5, с двумя 7, с тремя 4, с четырьмя и более 6.

Наличие хозяйств с избами 22, изб 25, овинов 11, холодных и других построек 67, скатов колесных 24, телег двухколесных 29, четырехколесных 21, дровней, саней 67, сох 30, плугов с деревянными зубьями 18, с железными 13.

В «Клировой ведомости Варженской Николаевской церкви» за 1913 год отмечено, что число дворов в деревне Андроново 20, мужчин 89, женщин 75, итого 164 человека. Старожилы утверждают, что до войны в деревне было около 40 домов. Даже внизу на пригорке (Казеннике) стояли дома и за дорогой тоже. А в 50-е годы было уже 20 домов.

О численности населения деревни свидетельствуют следующие цифры: 1949-1951 годах 105 человек, к концу 60-х годов - 40, на 1980 год - 51, на 1990 год - 39, на 1998 год - 28 человек. По данным переписи 2002 года известно, что в деревне проживало 25 человек (14 мужчин, 11 женщин). Теперь в деревне 6 жилых домов, в которых проживает 14 человек.

Какие необычные и звучные имена были у жителей этой деревни, например, женские: Анимаиса, Анисья, Анфуса, Евдокия, Евстолия, Марфа, Пелагея, Руфина, Серафима, Степанида, Фёкла, Харитина. Не менее интересны и мужские: Акиндин, Афанасий, Африкан, Мефодий, Никон, Прокопий, Рафаил.

Окрестные места вокруг деревни до сих пор сохранили свои первоначальные названия.

Лога: Глубокий лог, Трясолуково, Пашково. Все ручейки из этих логов текут в речку Лучковатку. Ляги: Серёдка, Митькина ляга.

Поле: Рукав.

Марфина дорожка (происхождение этого названия заключается в том, что дорожка эта, упираясь в поле за деревней, проходила через крайний дом, в котором жила Жерихина Марфа Фёдоровна, бабушка Зинаиды Капитоновны Буторовой. Недалеко от дома Марфы Фёдоровны были чёрные бани. А общая белая баня находилась посередине деревни (между домами Ивонинских и Анфусы Егоровны).

Казенник, народное произношение «Казейник» (небольшой уступ, пригорок на большом увале). Возле этого уступа стояла кузница, где кузнецом работал Яков Кузьмич Попов. Также на Казеннике проходили праздничные гуляния, на которых молодые люди плясали, пели песни и частушки:

Некрасивая сосна,

Красивый подсосёночек.

Некрасивая сама,

Красивый мой милёночек.

Хорошо играл на гармони Аркадий Павлович Подволоцкий.

Фамилии жителей выделялись своим разнообразием: Беловы, Бутюгины, Елфимовы, Жерихины, Ивонинские, Канюковы, Подволоцкие, Поповы, Сергеевы, Соболевы, Третьяковы. Но большинство жителей было с фамилией Поповы.

В период коллективизации деревня входила в колхоз «Комбинат» (д. Андроново, Марилово), председателем которого работал Беляев Александр Павлович. А в годы войны — в колхоз имени Ворошилова.

В период репрессий были осуждены:

В период репрессий были осуждены:

Жерихин Василий Егорович (1865г.) — член церковного совета. Родился и проживал в деревне Андроново Усть-Алексеевского района Вологодской области, из крестьян. В течение десятилетий трудился при приходской церкви до её закрытия. В 1931 году был судим за невыполнение гособязательств. 21 сентября 1937 года его арестовали по обвинению в «контрреволюционной агитации», так как он организовал сбор подписей за открытие приходской церкви (собрал 1200 подписей). 9 октября 1937 года по постановлению особой Тройки УНКВД заключен в ИТЛ на 10 лет. Дальнейшая судьба неизвестна. 3 октября 1989 года был реабилитирован.

Попов Михаил Осипович,

Третьяков Афанасий,

Третьяков Михаил Алексеевич.

Около деревни находились: ферма, телятник, конюшня (в сторону д. Марилово).

Когда-то муж Александры Прокопьевны Поповой, Николай (дядя Анны Прокопьевны Поповой) посадил около своего дома три тополя. Теперь уже никто толком и не помнит, то ли один из них прижился, то ли все три росли долгое время, а потом два упали от порывов ветра. Короче, остался один и стоит сейчас посередине деревни, словно могучий исполин. Он возвышается над всеми деревьями, домами и кажется, что хочет взлететь в небо (вот-вот взмахнет своими задубелыми ветвями и полетит). Ствол его настолько велик по объёму, что одному человеку руками не обхватить (человека три потребуется). Больше сотни лет стоит он на этом высоком увале, был свидетелем многих судеб человеческих, не раз гнулся от порывов ветра, дождя, накопления снега, но вновь выпрямлял свою крону и обретал былую форму. И до сих пор стоит, покоряет своей мощью и красотой.

Над прогнувшимся от времени домом, в котором жила Попова Анфуса Егоровна, растёт липа. Она распластала свои ветви над бывшим жилищем так, как будто присматривает за ним, оберегает, прикрывает его от людских глаз. От её кучерявой кроны невозможно глаза отвести, поражает своей стройностью и красотой (особенно во время цветения).

Надо отметить, что в деревне жили люди, которые честно и добросовестно работали в разных сферах сельскохозяйственного производства.

Попова Анфуса Егоровна. Работала свинаркой, на разных работах. Попова Любовь Евграфовна была простой колхозницей и трудилась на разных работах. Попова Павла Прокопьевна. Работала сначала в Нижней Варже, а потом в д. Мякинницыно на маслозаводе.

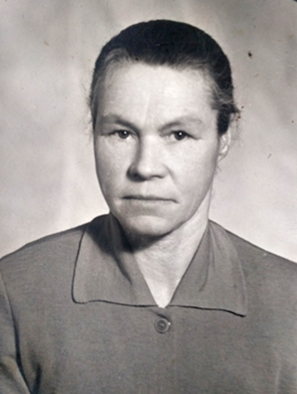

Сёстры Поповы

Сёстры Поповы

Попова Анна Прокопьевна. Работала дояркой. За свой труд также была удостоена медали «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», занесена в «Книгу почёта совхоза «Пионер», где отмечено следующее: «Попова Анна Прокопьевна — одна из лучших доярок совхоза. Надоила в 1969 г. по 2882 кг молока на корову».

Попов Василий Яковлевич. Разнорабочий, в летнее время работал на конной косилке. Был награждён медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», занесён в «Книгу почёта совхоза «Пионер», где есть такая запись: «Попов Василий Яковлевич-рабочий совхоза, принимает активное участие в совхозных работах. Лучший машиновод совхоза на конной косилке. В 1969 г. заработал 1047 рублей, а на 1 апреля 1970 года 254 рубля». Был участником финской и Великой Отечественной войн.

Третьякова Пелагея Васильевна. Всю жизнь проработала дояркой (15 коров приходилось тогда на одну доярку, а труд был полностью ручной). За трудолюбие и преданность любимому делу получила много благодарностей, почетных грамот от руководства совхоза, была награждена и юбилейной медалью к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина. В конце 1960 года доярка колхоза Третьякова Пелагея Васильевна за высокие показатели в выполнении принятых обязательств по производству продуктов животноводства и за успехи в предоктябрьском социалистическом соревновании занесена на районную Доску почёта. Одна воспитала четверых детей, так как муж погиб на войне.

Третьякова Пелагея Васильевна. Всю жизнь проработала дояркой (15 коров приходилось тогда на одну доярку, а труд был полностью ручной). За трудолюбие и преданность любимому делу получила много благодарностей, почетных грамот от руководства совхоза, была награждена и юбилейной медалью к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина. В конце 1960 года доярка колхоза Третьякова Пелагея Васильевна за высокие показатели в выполнении принятых обязательств по производству продуктов животноводства и за успехи в предоктябрьском социалистическом соревновании занесена на районную Доску почёта. Одна воспитала четверых детей, так как муж погиб на войне.

Доярками в совхозе «Пионер» также работали Подволоцкая Павла Витальевна, Газизова Милитина Алексеевна. (1980-е годы)

Ивонинский Алексей Иванович (1913 г.р.) пригнал в колхоз первый гусеничный трактор. Работал не только трактористом, но и председателем колхоза, бригадиром тракторной бригады, председателем сельсовета, заведующим ремонтными мастерскими. Кстати, он был участником Великой Отечественной войны, был ранен в руку. В семье у него было шестеро детей. Жена Алексея Ивановича, Елизавета Павловна, работала на сливкоотделительном пункте, продавцом, уборщицей в школе. Их сын Виталий работал трактористом, бригадиром в совхозе «Пионер».

Ивонинский Алексей Иванович (1913 г.р.) пригнал в колхоз первый гусеничный трактор. Работал не только трактористом, но и председателем колхоза, бригадиром тракторной бригады, председателем сельсовета, заведующим ремонтными мастерскими. Кстати, он был участником Великой Отечественной войны, был ранен в руку. В семье у него было шестеро детей. Жена Алексея Ивановича, Елизавета Павловна, работала на сливкоотделительном пункте, продавцом, уборщицей в школе. Их сын Виталий работал трактористом, бригадиром в совхозе «Пионер».

Ещё из деревни Андроново трактористами работали Белов Виктор Иванович, Буторов Николай Иванович, Подволоцкий Валентин Павлович, Ворошнин Николай Капитонович.

Попов Вадим Витальевич был первым водителем автомашины ЗИС-5 (грузовая, бортовая) в колхозе и в деревне.