Гусева Н.Р. – Русские сквозь тысячелетия. Арктическая теория, краткий очерк

www.e-puzzle.ru

Н. Р. Гусева

РУССКИЕ сквозь ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

Арктическая теория, краткий очерк

Москва 2007

Издание второе расширенное

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава I .ПРОБЛЕМА ДРЕВНОСТИ 8

Глава II. ВЕДЫ И АРКТИЧЕСКАЯ РОДИНА 15

Глава III. ПОЛЯРНАЯ ТЕОРИЯ 30

Глава IV. АРБИ, СЛАВЯНЕ.СОСЕДСТВО

ИЛИ РОДСТВО? 58

Глава V. И ЕЩЕ О ЧЕРТАХ БЛИЗОСТИ 72

Глава VI. ДРЕВНИЕ АРЬИ ДОСТИГЛИ ИНДИИ 99

Использованная

и рекомендуемая литература 112

Приложение I. Связь между русским языком и санскритом 116

Приложение II. Краткая сводка совпадающих слов русского языка и санскрита 120

Приложение III. Опыт расшифровки через

санскрит названий некоторых рек Русского Севера ... 134

Приложение IV. Арктическая родина в ведах 140

ПриложениеѴ. Рахула Санкритьяяна.

От Волги до Ганга 169

усские. История русского народа. Его корни. Место его прапредков в среде древнейшего населения земли... Многие из этих проблем ждут своего разрешения. И многие вопросы об этом ждут ответа.

Наши ученые не раз проникали взглядом в историю русских, но чаше всего ограничивались последним тысячелетием, т.е. временем распространения христианства на Руси. Спорили о датах тех или иных событий, рисовали образы князей и царей, описывали народные волнения и смуты, рассказывали о войнах, поражениях и победах. Но лишь некоторые из них пытались восстановить облик и дела русичей, сложившиеся в те долгие столетия, которые протекали до X века н.э. А ведь именно в те времена складывался национальный характер, возникали и упрочивались народные традиции и веропредставления, развивалось самосознание и формировались нормы отношения к природе, к земле и ко всему живущему на ней.

Глубочайшей древностью этого процесса можно объяснить то, что, несмотря на все преследования и гонения, в народной среде до сих пор сохраняется множество черт язычества, отраженного в праздниках, приметах, суевериях, обрядах, магических действиях. Да и не только в этом, айв произведениях многообразного народного ис  кусства. Все эти черты складывались тысячелетиями, и потому приверженность к ним обрела как бы генетический характер.

кусства. Все эти черты складывались тысячелетиями, и потому приверженность к ним обрела как бы генетический характер.

Честь и слава тем ученым, которые погружаются в глубины времен и пытаются проследить истоки и пути складывания этих характеристик народного быта, народного сознания. Уже Ломоносов, родившийся и живший до юных лет на Русском Севере, видел особенности таких древних черт, сохранившихся в жизни его земляков. А в XIX веке ряд исследователей стали писать об отражении древних времен в фольклоре, в обычаях, в речи и языке русских. Эту эстафету подхватили в дальнейшем ученые самых разных специальностей — историки, религиеведы, лингвисты, искусствоведы и, что принесло особенно ценные плоды, — археологи.

Большое внимание уделяли истории славянства — ведь русские являются самым крупным массивом в составе славян. То, что произошло в 1991 г., — разъединение трех восточнославянских народов — повлекло за собой и, вероятно, повлечет еше много тяжелых последствий.

Не было случайным то, что русский дипломат; горячий патриот и талантливый поэт Федор Тютчев более ста лет тому назад призывал: «Славянский мир, сомкнисьтес- ней». Он видел козни врагов, неоднократно пытавшихся посеять рознь между славянскими народами и очень точно определил это низкое стремление, объясняя попытки отделить западных славян от восточных: «Вам не прощается Россия, России не прощают вас» — так он обратился к нашим западным братьям.

Вопросу складывания славянского мира посвящено много трудов, но почти все их авторы не переступали предела начала I тыс. до н.э. Да и до этого предела доходили далеко не все. Уж не говоря о тех, кто считал, что славяне стали определяться как оформившиеся этносы лишь в I тыс. н.э. Так писали и о русских, о народе, который уже знал в середине I тысячелетия государственные объединения, возводил так много городов, что на Западе стали Русь именовать Гардарикой, т.е. «страной городов».

Русский народ неоднократно вел победоносные войны даже с такими сильными соседями, как Рим и Византия, умел вести торговлю со многими странами и успешно развивал давние традиции судостроения и художественных ремесел.

Каждому человеку свойственно стремление докопаться до своих корней: откуда я и мой род, мои близкие, соседи и земляки? Тех, кто живет лишь одним днем, зовут у нас Иванами, не помнящими родства. Нам интересно — кто наша родня сегодня, вчера, позавчера? И не только позавчера, но и в те далекие эпохи, когда прорастали в историю первые побеги нашего народа.

Вот этот неиссякающий в душе русских интерес и вызывает появление все новых и новых исследований, авторы которых пытаются в меру своих сил найти ответы на эти вопросы, непростые вопросы. И когда мы читаем у историков, что, например, балто-славянская общность распалась в V. тыс. до н.э., то понимаем, что, значит, славяне существовали уже издревле как группа племен. Вот об этом и пойдет речь вданной работе, и не должны мы верить тем, кто пытается отнести их появление к началу новой эры.

Автор старался здесь поставить вопрос о глубокой древности корней славянских народов, а следовательно — и русского... При этом основное внимание уделено данным языка — тех его слов, которые составляют в течение многих тысячелетий незыблемый, нерушимый его фонд. Путем сопоставления русских слов с одним из древнейших языков мира — индоарийским санскритом удается выявить глубокие и давние связи, сложившиеся в необозримой глубине времен между прапредками славян и

арьев. Закономерно привлечены здесь не только слова, но и данные ряда палеонаук, подтверждающие приводимые выводы. Автор надеется, что эти данные привлекут внимание читателя.

В заключение следует обратиться к читателям с просьбой осторожно относиться к модным и зачастую спекулятивным утверждениям, появляющимся в печати, об «арийстве» славян и о том, что мы, русские, являемся потомками и порождением арьев, тех, кто создал древние молитвенные гимны, вошедшие в сборники, известные как Веды.

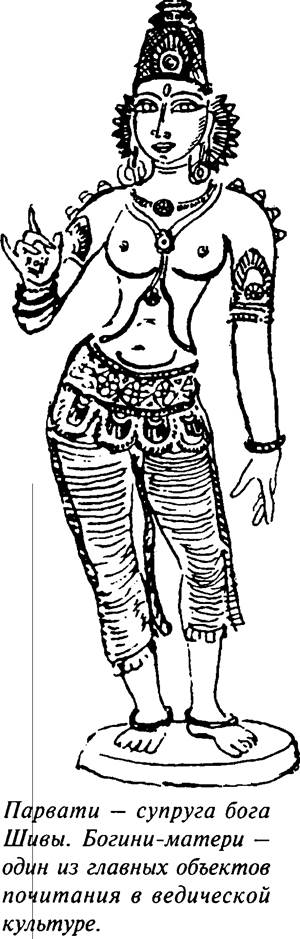

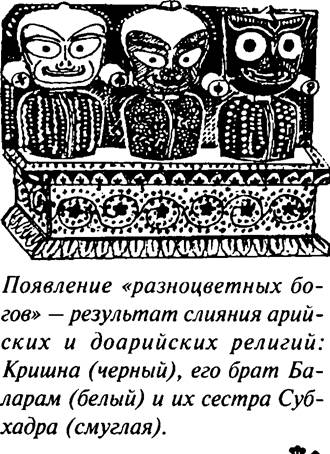

Нет, эти племена, формировавшиеся в глубине эпох, могли быть взаимно близкими, соседними, даже родственными, но далеко не обязательно каждое из них было порождением другого. Поэтому нам следует осознать, что арьи развивали свою культуру и принесли в Индию (появившись там в конце III и во II тыс. до н.э.) гимны Вед, с которыми многие связывают основу сложившейся там ведической культуры, тогда как славяне формировали на своих землях другой культурно-хозяйственный тип, не имевший прямой связи с арийским в большей части своих характеристик. В силу этого не следует применять к нашей многовековой национальной культуре такие названия, как «ведическая» или «арийская».

По всем этим вопросам вы найдете здесь лишь небольшую часть тех свидетельств, которую удалось собрать автору. Хочется выразить уверенность, что неширокий пока объем поисков в решении этих важнейших исторических проблем, проводимый наукой, будет разрастаться и пополняться с каждым годом новыми данными и открытиями, честь которых будет принадлежать и русским и индийским ученым. Данную небольшую работу — это малое дополнение к веским трудам исследователей — завершают отрывки из сделанного автором перевода книги индийского историка, санскритолога и комментатора Вед, Тилака Б.Г., который отыскал в Ведах много указаний на то, что земли, где формировались племена всех предков индоевропейцев — в том числе славян и арьев — лежали за Полярным Кругом, и книги индийского историка Р. Сан- критьяяны «От Волги до Ганга», в которой прослеживается путь древних арьев из Восточной Европы на Индию (см. Приложения).

В цепи истории все звенья “Ум геловегеский хранит.

Я. ‘Jfcmpofr

кол ько тысяч или сотен лет насчитывает история человека на земле? Ответа все еще нет. Его ищут ученые всех стран и ведут нескончаемые дискуссии, не будучи в силах прийти к единому выводу. Известно, что человек существовал и в ранне- и средне- и в послеледниковую эпоху, приспосабливаясь к условиям жизни в той обстановке, которая диктовала природа. Жил, развивался, размножался, искал объединения с себе подобными. Начал создавать орудия охоты, рыболовства, а затем и земледелия. На древнейшей ступени своего развития сумел заимствовать у природы огонь и научился широко пользоваться им. И эти два момента — создание орудий и освоение огня — следует считать, как полагает большинство ученых, порогом цивилизации. Человек приручал диких животных, создавая домашние стада, учился и научился культивировать дикорастущие злаки и плодовые деревья. Жил сначала в пещерах, а потом и в жилищах, сооруженных собственными руками; по остаткам предметов материальной культуры, находимым в земле при раскопках, археологи и историки определяют периоды развития человеческого общества.

Главными этапами истории по признаку развития производства считают: палеолит (древний каменный век), мезолит (переход от древнего к новому каменному веку), неолит (новый каменный век), а затем и вплоть до сегодняшнего дня — век металла: сначала меди, затем бронзы, а впоследствии железа и разнообразнейших сплавов.

Обобщенными по времени датам этих этапов, или веков, или эпох — их называют по-разному — считаются такие: Конец палеолита — IX тыс. до н.э.; мезолит — IX-VII тыс. до н.э.; неолит — VII — начало III тыс. до н.э.; медный век или переход от неолита к бронзе — IV — конец III тыс. до н.э.;

бронзовый век — середина 111-11 тыс. до н.э.; начало железного века — первые века I тыс. до н.э.

С развитием производства складывались и новые общественные структуры — человек прошел через длительные периоды семейного, семейно-родового строя, возникновения племен-этносов, а впоследствии и племенных союзов. Племя, объединенное одним языком и осознанием единства своей территории, уже, по сути дела, было народом-этносом (греческое слово «этнос» — «народ» используется шире, так как оно более удобно для образования новых слов типа «этногенетический», «этническое самосознание» и т.п.).

Все эти взаимосвязанные и взаимопроникающие процессы протекали в разных областях земли в разное время, и не всюду еще завершились они даже в наши дни — в некоторых районах земли и сейчас существуют племена, и можно наблюдать типы племенных взаимоотношений, тогда как на большей части земной территории уже живут крупные этносы, для которых характерны и высокий уровень индустриализации и соответствующий ему уровень культуры.

Но вернемся к древнейшему периоду истории.

В течение многих тысячелетий земля периодически покрывалась ледниками. Последний из них отступил с суши около 12 тысяч лет тому назад и начался период, именуемый голоценом, в котором живем и мы. Исследователи уделяют главное внимание изучению культурного развития человечества и тем этапам его истории, которые оно прошло именно за этот период. И это вполне естественно, так как каждый народ хочет знать свою историю, начиная от жизни своих далеких предков, знать свои генетические корни, истоки своих верований и обычаев, пути сложения своего языка.

Основные сведения обо всем можно почерпнуть из открытых учеными источников: памятников письменности и находок материальных предметов, то есть остатков жилищ, утвари, украшений и т.п.

Но ведь письменность появилась так поздно, что самые ее древние памятники не прослеживаются дальше IV тысячелетия до н.э. (как, например, первые египетские иероглифы), а материальные вещи, находимые археологами, почти всегда безмолвны, и ученым приходиться угадывать, часто меняя собственные выводы, какими именно народами эти вещи были созданы. Обычно присваивают той или иной группе вещей, по признаку взаимного сходства и территориальной близости, название какой-то или такой-то культуры, чаще всего выбирая это название по месту первых находок (например, дьяковская культура — по селу Дьяково или андроновская — по селу Андроново и т.п.).

В трудах, создаваемых по принципу, который мы здесь условно назовем «ученые пишут для ученых», авторы широко пользуются и этими названиями, и сугубо научными терминами, воспринимая их без труда, но широкие крути читателей-неспециалистов бывают, как правило, не в си-

лах понять какими же этносами были созданы эти столь по-разному называемые культуры и чем они отличаются одна от другой. Поэтому здесь мы постараемся на возможно достижимом уровне популярности излагать приводимый материал. Нахождение археологических культур еще далеко не достаточно для выявления истории каждого народа в дописьменный период. Без ответа часто остаются такие, например, вопросы: на каком языке говорили эти люди? Каким богам они поклонялись? Каков был их общественный строй? Как они относились к окружающей их природе? Каковы были основы их нравственности? И т.п.

И тогда исследователи часто прибегают к методу сравнений с теми чертами быта, с языками, религией и другими явлениями культуры, которые в какой-то мере сохранились или у достоверных, или у предполагаемых потомков этих давно ушедших с земли людей, или у близкородственных им по своему происхождению групп. Разыскивают в древних памятниках устной литературы, воспринятой по наследству от далеких предков, описания, параллели и даже мелкие отдельные упоминания (много ценных указаний содержится в Ведах — сборниках гимнов и молитв, обращаемых древними арьями к их богам), досконально изучают самые старые хроники, в которых могли «зацепиться» такие упоминания и описания, сопоставляют все это с археологическими данными и из этой мозаики складываются более или менее точные картины жизни того или иного этноса в древнейшие эпохи.

Одной из труднейших задач является выяснение родины этих далеких предков и путей их продвижения по лицу земли. Откуда они пришли вте места, где археологи находят их стоянки и городища, их производственные мастерские и предметы быта, их жертвенники и кладбища?

Ряд исследователей полагает, что языковое родство следует объяснять наличием «праязыка», о котором, как счита-

ют, упоминается еще в Ветхом Завете, и при этом ссылаются на слова, которыми начинается одиннадцатая глава в книге «Бытие»: «На всей земле был один язык и одно наречие».

Предположение о праязыке приводит и к выводу о существовании на земле и некоего пранарода, носителя этого языка. Те, кто пишет об этом, чаще всего ссылаются на библейские тексты, освещающие древнюю историю еврейского народа и относящиеся только к процессу складывания этносов, носителей расового типа семитов на территории Передней Азии. В Библии эта география отражена очень четко: «Из Едема выходила река для орошения рая; и потом разделилась на четыре реки. Имя одной Фисон; она обтекает землю Ховила, ту, где золото. ...Имя второй реки Тихон (Геон); она обтекает всю землю Куш. Имя третьей реки Хиддекель (Тигр); она протекает перед Ассирией. Четвертая река Евфрат.»1 (Бытие, 2, 10-14).

Многие авторы книг о пранароде и его «едином праязыке не приводят слов из Библии о том, что от сыновей Иавана (внука Ноя) «населились острова народов в землях их, каждый по языку своему, по племенам своим, в народах своих» (Бытие, 10, 15). Библия содержит много указаний на расселение потомков Ноя опять же по городам и по землям Передней Азии — Ниневии, Ханаану, Содому, Гоморре. И уточняются также места расселения всех потомков Ноя «по племенам их, по языкам их, по землям их, в народах их» (Бытие, 10, 5-32). И лишь глава одиннадцатая открывается словами: «На всей земле был один язык и одно наречие». Все приведенные здесь указания на существование разных народов, говорящих на разных языках, четко говорят о том, что в научных трудах неуместны ссылки на начальные слова 11-й главы Библии.

1 Библия цитируется по изданию: Москва. Синодальная типография, 1908.

Здесь вынужденно уделяется так много места этому вопросу потому, что в таких утверждениях прослеживается весь путь развития и постоянного повторения единожды сложившегося заблуждения в трактовке Библии. Не было и не могло быть на огромном земном шаре единого пранарода равно как и его единого праязыка — ведь это выглядит логическим абсурдом, так как в эпоху раннего палеолита не было на земле средств коммуникаций, которые могли бы способствовать столь тесным контактам рассеянных по разным континентам и островам групп развивающегося человечества, чтобы все эти группы осознавали свое единство и объяснялись бы на взаимно понятном языке (они ни встречаться, ни взаимно объясняться никоим образом не могли).

В своих поисках историки, как правило, работают в пределах границ голоцена (то есть начиная с ХІІ-ХІ тысячелетие до н.э.), но при этом мало кто из них все же уходит в такую древность, как, скажем, ѴИ-ѴІ тысячелетие до н.э. Обычно ищут «родины» и «прародины» народов главным образом в областях, где памятники сконцентрированы наиболее густо, что, по общему мнению, говорит о длительном пребывании этноса или его групп в данном месте. А были ли вообще на земле такие прародины и родины? Ведь изначально люди странствовали по ее лицу, ища добычу, шли задвигающимися ледниками, когда льды отступали и таяли, обходили их края. Так что о возможности уверенно указать территорию прародины или того или иного народа, вероятно, и речи быть не может.

Археологические находки помогают пройти по следам кочевий людей и отыскать места их длительного пребывания, которые и следует принимать за первичные очаги формирования этносов, то есть более или менее крупных групп людей, уже выработавших свой, объединявший их язык и, возмжно, свой тип мировосприятия.

Вся поверхность земли как бы покрыта сеткой пересекающихся прямых, изогнутых или ломанных линий — невидимой для глаза схемой исторических передвижений человеческих коллективов на разных этапах их исторического развития. И обнаружение длительных совместных или близких путей кочевий или долгого совместного или близкого проживания этносов дает возможность предположить их родство или социальную, культурную и хозяйственную близость, а главное, что нас здесь немало интересует, выявить вероятность сближения наречий и сложение языка, обобщающего их отдельные группы.

Степень языковой близости и родства, сохраняющегося на протяжении тысячелетий (вне зависимости от того, что в процессе своего развития языки заметно изменяются), позволяет определить не только связи и взаимоотношения этносов в эпохи их древнейшей совместной или соседской жизни, но и время их расхождения в разные области (с допустимыми отклонениями во много столетий). Все эти материалы помогают восстановить с доступным приближением к точности картины истории этносов в допись- менную эпоху их развития.

Уже в XIX веке ряд ученых проложил широкий путь к поиску сближения и аналогий между славянскими языками и санскритом. Автор просит рассматривать предлагаемую читателю работу как посильное продвижение по этому пути и выражение почтения и благодарности всем, кто указал на такую возможность.

от, кто имеет возможность познакомиться со значительной частью научных трудов по истории, увидит, что началом ее иногда считают ІІІ-ІІ тысячелетие до н.э., связывая именно этот период с переходом человеческого общества к производящему хозяйству (речь идет о территории, получившей не столь давно название Евразии). Основным признаком или критерием производящего хозяйства признается наличие земледелия и скотоводства. От этого признака как основного большинство современных ученых отказалось или отказывается, изучая историю как единый поток развития человека, начиная с первого созданного им каменного орудия. И перед всеми стоит труднейшая задача выявления путей духовного развития человеческих коллективов, возникновения и развития их речи, складывания их взаимоотношений.

«ѴГныг есть грамотеи, историей признают только то, шо написано на бумаге. Я если Ѳ те времена к&иги ещ не писались, тогда катить»?

*Ч,ЯйтМатоѲ

В данной работе наш интерес уделяется, главным образом, возможности нахождения исходных земель и зон

расхождения древнейших предков двух групп этносов — арьев (ариев) и славян, причем в тот период, когда они уже существовали как группы племен, каждая из которых была обобщена своим языком или близкородственными диалектами, своей бытовой культурой и веропредставлениями.

Здесь следует пояснить и уточнить значение слова «арья (арий, ария)», которое стало часто неправомерно, а иногда и спекулятивно, употребляться в нашей публицистике.

В науке и литературе утвердилось это название, но следует помнить, что оно условно и относится к группе племен, говоривших на близкородственных диалектах и создавших некогда сходные формы культуры. Перевод слова «арья» как «благородный» дошел до европейцев не из Вед, а из более поздних источников, создававшихся, главным образом, жрецами арьев — брахманами. Современные индийские специалисты переводят и поясняют его по- другому, что точнее и научнее.

Это слово встречается в Ведах более 60 раз и означает, по мнению выдающихся древнеиндийских грамматистов, «хозяин», «скотовод-земледелец (вайшья)», «член кочующего племени» (последнее производят от глагольного корня «рь(ри)» — передвигаться, идти, кочевать. Словом «арья» в Ригведе определяются члены трех сословий — «варн»: брахманы, кшатрии (воины) и вайшьи, т.е. все члены племени.

Вернемся снова к проблемам нашей общей древности.

Что касается славян, то многие видят территорию их сложения в областях, лежащих к северу от Карпатских гор. Но согласиться с тем, что описываемые ими земли, средней частью которых был бассейн р. Припять, являлись прародиной славян, мы не можем в силу вышеизложенной оценки поисков «родин» и «прародин». Да, в указанных областях жили славяне, что подтверждается многими исследованиями, но как они там очутились и откуда и когда

пришли сюда их первые группы или даже, возможно, группы племен? Вот на этот вопрос, к сожалению, лишь небольшая часть историков пытается найти ответ. Наш крупнейший ученый, академик Б.А.Рыбаков настоятеьно призывает выявлять «тысячелетнюю архаику отдаленной первобытности» и, тщательно изучая пережитки древности, находить пути и возможности связать их с теми условиями, к которым восходят их корни. И не углубляться в поиски прародин народов, а уделять внимание следам их древ- нейших связей. Большинство ученых русской археолого-исторической школы и большинство лингвистов придерживается такой же точки зрения. Поэтому попытаемся и мы здесь присоединиться к поискам следов, уводящих в глубь тысячелетий, и к попыткам объяснить некоторые явления, неотложно требующие внимания тех исследователей, которые посвятили себя самым разным отраслям науки — археологии, лингвистике, палеогеографии, палеоботанике, геофизике...

Откуда, куда и когда продвигались в древности группы предков славян и арьев? Где они скапливались и куда уходили те, кто переселялся? Какие следы их контактов остались в истории? В ряду многих попыток ответить на эти вопросы не последнее место занимает теория, известная под названием полярной, или арктической.

Поскольку целью данной нашей работы является описание попыток выявить глубинные пласты истории предков славян и арьев, рассмотрим как указанная теория связана именно с этими народами. Мы постараемся не преступать допустимой меры подробности и достоверности в приводимых доказательствах и предположениях.

Почему из всей обширной семьи индоевропейских народов мы останавливаемся здесь на славянах (и конкретно на русских) и арьях? Для пояснения этого мы выбираем два повода из ряда многих других: а) максимальная

из числа всех индоевропейских языков взаимная близость русского языка с санскритом; б) сходство языческих культов славян с религией индуизма.

Как бы давно ни начали возникать эти схождения и взаимная близость, в них важно то, что они в известной своей мере дожили до наших дней, а в сравнительно недавнем прошлом, то есть в начале н.э. и в эпоху средневековья, проявлялись все еще заметно, что и нашло свое отражение в письменности и в литературе. Где и в каких условиях могли сложиться такие схождения и такая близость?

Наиболее убедительные ответы на ряд подобных вопросов дает полярная теория, которой нам и следует здесь уделить внимание. Зародилась она в умах исследователей прошлого века, когда они, один за другим, из числа тех, кто изучал санскрит — «язык индийской культуры», стали обращать внимание на содержащиеся в древнейших памятниках литературы Индии, таких как Веды и эпос, описания природных явлений, совершенно не соответствующих действительности Индии или лежащих от нее к западу стран Азии. Проследить эти описания «вниз» по ступеням эпох было хоть и трудно, но возможно, так как в религиозных гимнах Вед веками свято сохранялся каждый звук, каждое слово без права внесения в них малейших изменений. Удалось установить место и время завершения главной из Вед — Ригведы (то есть Ричведы, или Рикведы, букв.: «знания речи» — слова-синонимы «риг-рик-рич» сохраняются и сейчас в старорусском в известной всем форме «реку, речешь» и других аналогичных образованиях). Ригведа была завершена в конце II тысячелетия до н.э. в области северо-запада древней Индии. Тот факт, что до наших дней строго соблюдается запрет на внесение в нее изменений, как речевых, так и фонетических, заставляет думать, что этот запрет возник гораздо раньше, в доиндийский период жизни арьев, когда в сре-

де жрецов сложилась эта традиция бережной передачи знаний из уст в уста, от учителя-проповедника к ученику, из поколения в поколение.

Из Вед многие описания перешли в связанные с ними памятники ведической литературы (а они в Индии насчитываются сотнями) и стали известны более широкому, чем жрецы, кругулиц. В знаменитой эпической поэме «Махаб- харата», начало сложения которой тоже теряется во тьме веков, содержится ряд описаний загадочных природных явлений, которые далеки от реалий Индии. Так в чем же дело? Эти описания отличаются заметным сходством с име- ющмися и в древнейших по своему происхождению преданиях, сказаниях и поверьях всех славян. Б.А. Рыбаков в своей книге «Древняя Русь» пишет, что их истоки «нам по-на- стоящему неизвестны, так как фольклористы XIX—XX веков уловили лишь схемы сказаний, получивших еще в средневековье христианскую окраску». В какой же глубокой древности могло возникнуть такое сходство? И где? Многие из описаний, содержащихся в древнеиндийской литературе, которые принято считать загадочными, совсем не кажутся таковыми славянам, даже живущим в наше время. Их предки втечение тысячелетий наблюдали на крайнем севере эти «загадочные» явления природы (как их могут наблюдать и живущие в тех краях наши современники), а поэтому не только русским, но и некоторым другим индоевропейским народам вполне знакомо то, что в Индии считается уже только мифами или поэтическими аллегориями.

Остановимся на этих моментах как основных в построении полярной теории, а затем перейдем к сопоставлению славян с арьями по перечисленным выше поводам для сравнения: а) и б).

В полярной теории ряд загадок разрешается без особого труда, а на другие будут, видимо, найдены ответы исследователями в самом недалеком будущем.

Большинство источников видит «родину» или «прародину» арьев в лесостепной зоне Причерноморья. Это утверждение не расходится с той исторической истиной, что жившие здесь рядом с праславянами арьи, занимавшиеся главным образом скотоводством, стали волна за волной уходить в сторону Ирана и Индии в конце III — начале

II тысячелетия до н.э. при наступлении затянувшегося периода засухи. Жили они здесь до своего постепенного ухода длительное время, но значит ли это, что земли «от Днепра до Урала» можно назвать их прародиной? Нет, не значит, тем более, что и на Урале и в Зауралье жили, как считают некоторые ученые, ираноязычные арьи, тогда как другие утверждают, что они были индоиранцами.

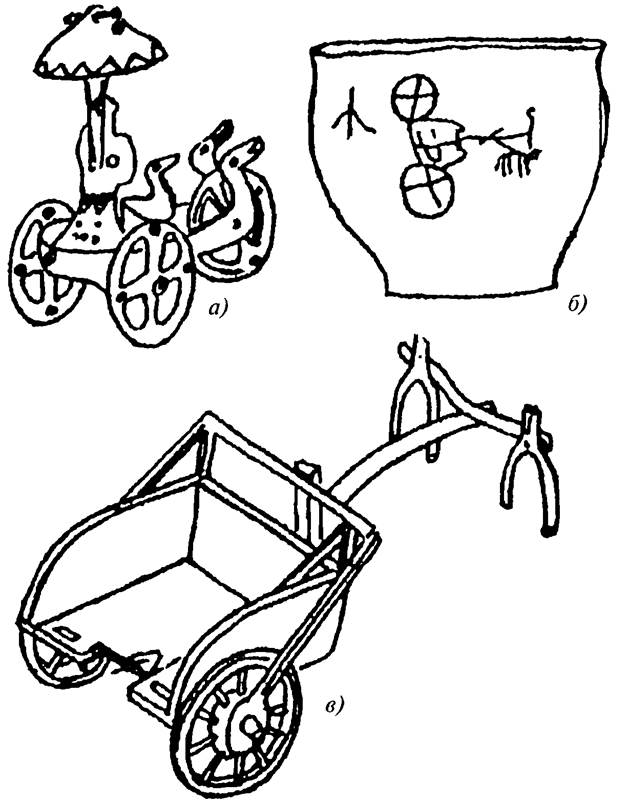

«Около 2000 г. до н.э. обширные степные территории, простиравшиеся от Польши до Средней Азии, населяли полукочевые варварские племена; это были высокие, довольно светлокожие люди... Они приручали лошадей и впрягали их в легкие повозки на колесах со спицами. Колесницы превосходили быстроходностью влекомые ослами неуклюжие телеги с четырьмя сплошными колесами — лучшее средство передвижения, известное Шумеру той эпохи... В начале II тысячелетия... эти народы пришли в движение. Они мигрировали группами в западном, южном и восточном направлениях, покоряли местные народности и смешивались с ними, образуя правящую верхушку... Некоторые племена переместились на территорию Европы, и от них произошли греки, латиняне, кельты и тевтоны. Другие пришли в Анатолию и в результате их смешения с местными жителями возникла великая империя хеттов. Некоторые — предки современных балтийских и славянских народов — остались на своей прародине» [13, с. 7]. Не углубляясь здесь в проблему признаваемой в науке балто-славянской общности, укажем лишь на мнение известного венгерского лингвиста Я. Харматты,

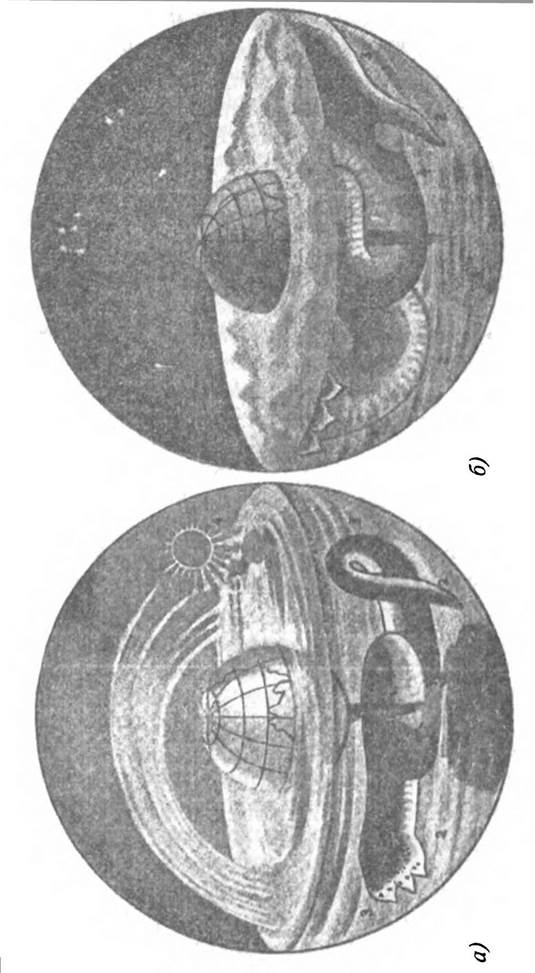

Изображения колесниц:

а) западные славяне,

б) сосуд срубников,

в) андроновцы (реконструкция).

выступившего с докладом на Международном симпозиуме «Этнические проблемы истории Центральной Азии в древности (II тысячелетие до н.э.)», в котором содержалось утверждение, что «индо-иранские племена отделились от балтов и славян в начальный период развития земледелия в Европе, то есть примерно в первой половине V тысячелетия до н.э.» (Сборник под указанным названием вышел в Москве в 1981 г.). Эта дата указывает на признаваемый наукой факт наличия славян в V тысячелетии до н.э. Рыбаков Б.А., пытаясь определить место древнего расселения праславян, которое он именует прародиной, указывает, что «Наименее определенной была северо-во- сточная окраина земли праславянских племен, где могли быть неясные для нас индоевропейские племена, не создавшие прочного, ощутимого для нас единства... Вытя- нутость праславянской области в широтном направлении на 1300 км (при меридиональной ширине 300—400 км) облегчала соприкосновение с разными группами соседних племен». Далее исследователь подчёркивает историческую важность такого фактора, как «двухтысячелетняя устойчивость основной области расселения праславян» (Б.А. Рыбаков. Геродотова Скифия, с. 20—208). Здесь важно уделить внимание тем фактам исторической значимости, которые дают всем историкам ключ к утверждению наличия в указанной области праславян, начиная с рассвета эпохи бронзы, с первых веков II тысячелетия до н.э. Сюда, значит, и продвинулись к этому времени близкие предки славян и прочно заняли эти земли, поддерживая связи не только с западными, но и с «неясными» восточными соседями, в число которых входили и продвинувшиеся к югу племена арьев, о чем свидетельствует и такой фактор, как неоспоримая близость языков, и такой, как множество сохранившихся здесь (как на Русском севере) топонимов и гидронимов арийского характера.

Как уже упоминалось, историки в поисках «прародины» не только арьев, но и других индоевропейских народов, включая и предков славян, обратили свои взоры на Заполярье. Заметное воздействие на подход к этой проблеме оказала дискуссионная книга американского историка Уоррена [70], выдержавшая десять изданий (последнее — в Бостоне в 1893 году). Среди предков других народов начали в Арктике искать и предков арьев, или индоиранцев (названных так по «будущей их судьбе» — они стали, как нам известно, жителями Индии и Ирана). Внимание историков многих стран привлекла книга известного индийского ученого, знатока санскрита (как в ведийской, так и эпической и, самой поздней, классической его форме) Бала Гангадхара Тилака (1856—1920). Этот труд под названием «Арктическая родина в Ведах» был впервые издан в 1903 г., а затем неоднократно переиздавался на разных языках (перевод отрывков из этой книги см. ниже). Исследователями было выявлено сходство некоторых слов индоевропейских языков, а также ряд совпадений в их грамматическом строе близость верований и обычаев этих народов. В поиске путей «прародины» и «праязыка», некоторые ученые пришли даже к заключению, что в древности была общая арийская раса. Возникла дискуссия о возможности существования такой расы, и проявилась тенденция причислять к ней лишь кельтов и германцев. Сначала искали их родину в Центральной Азии и даже в Гималаях, что является абсурдом с точки зрения любой отрасли науки, затем связали их происхождение с «арийской расой» севера, и в результате многие вышли за рамки научных исследований, что привело в XX веке к нелепому утверждению об «арийстве» немцев и «неарийстве» ряда других народов, в том числе славян. Нам всем известно, какой трагедией завершилось это отчисление славян от «арийской расы», каким муче-

ниям и издевательствам подвергались славянские народы за свое «неарийство» и до какой нелепости доводили немецкие фашисты свои «арийские достоинства». Подобные теории не имеют никаких исторически оправданных оснований и относятся лишь к области геополитических спекуляций.

А никаких достоинств, определяемых по этому признаку, не было и быть не могло, так как нигде на земле и никогда в истории не существовало «той пресловутой «арийской расы». Не существовало и народа, именуемого арья- ми, хотя это название постоянно встречается и в индийской литературе. Повторяем, что это название относят к древнейшей общности племен индоиранцев, в состав которых входили две группы — индоязычных и ираноязычных племен. Один из известных историков-ира- нистов Э.А. Грантовский убедительно доказал в своей книге [21], что индоиранское Единство безусловно следует рассматривать как реальный исторический комплекс, а его возникновение — как результат интенсивных связей в течение определенного периода и на сравнительно ограниченной территории» (с. 346). Это утверждение может отсылать исследователей лишь к областям Заполярья и к периоду жизни этого «единства» до предполагаемого разделения на две ветви: индоязычную и ираноязычную, так как нигде больше их единство не может быть выявлено. Но под вопросом стоит и сам факт подобного разделения — наличие такого единства в глубочайшей древности пока никем не доказано и остается в области предположений. Они основаны на том, что во многом сходны гимны Риг- веды и Авесты (и по языку, и по описываемым фактам), но это может равноправно означать и указания на близкое соседство и даже родство древних групп арьев, но не обязательно на их единство — тем более, что в той же Авесте отражена вражда между расселяющимися группами

арьев. Следует помнить о том, что именно с индоязычными арьями были особенно близко связаны древние племена, формирующиеся на северных землях Восточной Европы, и в первую очередь прапредки славян, что, повторяем, доказывается значительной близостью культурного наследия и языковым сходством.

Каждый этнос, даже в эпохи своего формирования из объединяющихся семейно-родовых групп, имел название; чаще всего это было так называемое самоназвание — обычно племя называло себя на своем языке словом «люди, человек». Соседние племена именовали их по-другому, но как — этого нам знать не дано для таких отдаленных эпох. Напоминаем, что слово «арья» (которое стали часто переводить как «благородный») относилось к большой группе племен, родственных по языку и культуре. О том, что эти племена в Индии назывались по-разному, мы узнаем только из древнеиндийской литературы. Равным образом мы не знаем и изначальных названий других индоевропейских племен, включая и славянские.

Не исключено, что зарождающееся этническое самосознание какого-либо племени в эпоху его формирования могло выражаться в том, что его члены начинали считать себя более «благородными», чем люди из других племен. В результате знакомства ученых Запада с индийской литературой в европейскую науку вошло слово «арьи» (причем часто имеющее самые разные значения), а от него и такие названия языков, как индо- арийские.

Приходится, к сожалению, остановиться и из развившейся за последнее время тенденции некоторых авторов связывать арьев только с историей сложения южных славян, а в частности — украинцев. Это смыкается и со все чаще появляющимися в прессе рассуждениями о «величии арийской культуры» и о необходимости возродить целый ряд ее проявлений для того, чтобы ввести их в современ-

ную жизнь. Поскольку культура кочевых скотоводческих племен арьев ни на какую особенную цивилизаторскую миссию претендовать не может, то бесцельны и старания тех, кто пытается завысить и свою историческую роль путем приписывания себе «арийской высоты» и особенно в области духа.

Известный индийский историк Д.Д. Косам- би,опубликовавший много трудов, посвященных древней истории Индии, поясняет нам, что представляли собой арьи времени III—II тыс. до н.э.: «Археологические данные свидетельствуют, что эти конкретные арьи во втором тысячелетии представляли собой воинственный кочевой народ. Их главным источником пищи и мерилом богатства был крупный рогатый скот, вместе с которым в поисках пастбищ они кочевали по обширным пространствам материка... Арьи не были цивилизованным народом по сравнению с народами великих городских культур III тысячелетия, на которых они часто нападали, что способствовало гибели этих культур... Их главным достижением было безжалостное уничтожение барьеров между типичными для III тысячелетия небольшими замкнутыми земледельческими общинами... Арьи заимствовали все полезные для них достижения местной техники, после чего двигалисьдалыие... Опустошения, которые часто они наносили, были столь велики, что после их ухода побежденные часто уже не могли восстановить разрушенное... Арьи до своего прихода в Индию уничтожили не одну городскую цивилизацию» \37, с. 84—87].

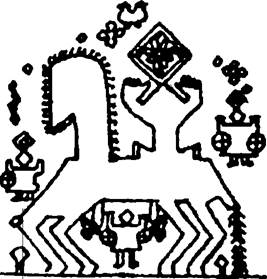

Идап, найденный подобным из курганов Украины, которого ошибочно описывают как изображение Вишну — солнечного бога арьев.

Доказанное наукой сходство многих черт славянских языков с санскритом никак не говорит о некой развитости или высоте кулььур арьев и славян, но лишь о том, что формирование первичных ядер этих этносов протекало, как полагают, на землях Заполярья в те века, когда все пра- прапредки индоевропейцев стояли на уровне развитий, соответствующем концу палеолита и началу неолита.

Видный русский языковед Ф.П. Филин считает, что «в процессе выделения общеславянского языка из балто-сла-

вянской лингвистической зоны (или иных зон) в общеславянском единстве оказались генетически разные диалекты. Не каждая диалектическая особенность обязательно моложе языковой основы, к которой она относится» [72]. Можно утверждать, что подчеркиваемая в данном сборнике близость славянских и арийских языков именно не моложе, а значительно древнее той языковой основы, которую исследователи именуют уже общеславянской, и одни из них датируют ее концом (или началом) II тысячелетия до н.э., а другие — V—IV тысячелетием.

Некоторые полагают, что славянские языки сблизились с арийскими при посредстве финно-угорских племен, как будто искони живших на нашем севере, а поэтому имевших все шансы поддерживать близкие контакты с арья- ми, расселявшимися, поТилаку, из арктических областей. Приобщившись к арийским языкам и культуре, финно- угры якобы в дальнейшем обучили всему этому славян. Трудно здесь и обсуждать подобный взгляд на историю наших далеких предков. Поданным энциклопедий и трудов по истории финно-угорских народов, их языки вместе с самодийскими входят в уральскую семью языков, не сходную с индоевропейскими. На Урале, в Зауралье и в западном Приуралье прафинно-угорские языки отделились от своего предка — прасамодийского языка и были распространены только в этих районах до конца III тысячелетия до н.э. В I1I-II тысячелетии некоторые их племена мигрировали по лесной части северных районов Восточной Европы вплоть до Балтийского моря. Значит, их контакты с приуральскими группами арьев могли привести к некоторым языковым заимствованиям, что и выявлено наукой. Но в дальнейшем их встречи и даже соседство с предками славян были, видимо, далеки от тесных контактов, так как в славянских языках практически не прослеживается заимствований из финно-угорских, осо-

бенно таких схождений, которые связаны с древнейшими периодами жизни. Поскольку к древнейшему периоду формирования всех индоевропейских народов относятся достигавшие разной степени развития их взаимные связи, а значит и взаимопроникновение ряда издревле общих или сходных слов, то, повторяем, что хотя такие схождения прослеживаются вплоть до нашего времени, наибольшее их число относится все же к славянским языкам и санскриту, что крайне важно для подтверждения глубокой древности происхождения славян и близости в те эпохи их далеких предков к предкам арьев.

достигло дневное до полноги светило, У-fo в глубине горящего лица не скрыло.

5Ѵ/. Ломоносов

осле появления книги Тилака и ознакомления с содержащимися в ней доказательными данными ученые Запада ввели в науку расологию название «нордическая раса», определяя им те народы, чье происхождение соотносилось с областями высоких северных широт. Наряду с появлением в печати ряда трудов лингвистов и историков стали учащаться публикации. авторы которых спекулятивно разрабатывали мифы о древнем северном народе гиперборейцев, приспосабливая к этим мифам сведения о нордическом происхождении народов-носителей индоевропейских языков.

Поскольку нигде никаких сведений о гиперборейцах не было, вкратце остановимся на происхождении этого загадочного названия. Оно было почерпнуто из греческой литературы, куда его ввели те, кто в той или иной мере общался с причерноморскими скифами. Скифы рассказывали, как умели, что к северу от границ их владений жили некогда одноглазые люди, над землей которых кружились белые перья (это было, естественно, понято как воспоминание о выпадении снега), а дальше к холоду жил

и еще кто-то, даже «выше северного ветра» [16, ІѴ\. Греки перевели это определение на свой язык: «выше» — «гипер», а «северный ветер» — «борей». И возникло название страны Гипербореи. Никто не знал и не мог знать, о чем именно говорили скифы и правильно ли их поняли — тем более что сами греки путали их со славянами, называя славянских земледельцев Поднепровья скифами-пахарями. Но название загадочной страны уже стали применять некоторые поэты Греции (напр., Аристей), а от них оно проникло и в европейскую более позднюю литературу, что и начали затем широко использовать наши авторы, даже не поясняя читателям, что такие их книги относятся к жанру фантастики. Эти идеи подкрепили и теософы, сообщая, что, по их прозрениям, гиперборейцы были титанами, от которых на Русском севере остались созданные их силами нагромождения скал и камней, подобные огромным скульптурам крайне странной конфигурации (они известны в науке под названием сеидов). Их почитают лопари, правильно полагая, что люди таких нагромождений создать не могли. А создавали их не люди — они являются порождениями уходящего в океан последнего ледника, который в своей тысячетонной массе принес их сюда и в процессе таяния ронял на землю их скопления, равно как и покрывал иногда значительные площади слоями обкатанных им булыжников.

Фантасты «гиперборейского» направления поясняют это как дела рук неких когда-то живших здесь гениальных гиперборейцев, которым они иногда приписывают даже умение летать на реактивных самолетах, и более того — создание Атлантиды. Время от времени любители организуют поисковые поездки на Русский Север (иногда опираясь на поддержку серьезных организаций, ожидающих великих открытий), но пока не было и не может быть найдено материальных подтверждений жизни этих

«гиперборейцев» в Арктике, их следов не обнаруживают даже при проведении подводных работ. Появлявшиеся же в печати сообщения о находках гигантских скульптур или каменных мостовых уже давно пояснены учеными как следы таяния ледникового покрытия.

Но обратимся вновь к полярной теории. Тилак исследовал и откомментировал Ригведу и другие памятники ведической литературы, внеся ряд исправлений в переводы западных ученых. По рождению он принадлежал к высшему сословию брахманов, знатоков и преподавателей священных знаний. Тут нужно сказать, что каждый из индийских знатоков своей древней литературы не просто знает ее язык и содержание памятников, но и с детства пропитан традицией ее толкования и расшифровки, что гораздо ценнее автоматического перевода ее слов (особенно синонимов). Очень важно и их знание тех астрологических комментариев к древним текстам, которые сохранялись в течение тысячелетий. Опираясь на широкий спектр своих знаний и, главное, своего глубокого понимания памятников древнеиндийской литературы, Тилак, имевший степень бакалавра филологических наук, раскрыл в своей книге ряд описаний и аллегорий, содержащихся в Ведах и эпосе, долго не поддававшихся исторически достоверной и обоснованной расшифровке.

Его труд помог понять и гимны другой древнейшей книги арьев (их иранской ветви) — Авесты, которая во многом крайне близка Ригведе. Признано, что Ригведа была завершена во второй половине II тысячелетия до н.э., Авеста же датируется рубежом ІІ-І или даже первой половиной I тысячелетия до н.э. Ригведе приписывается много авторов, древних пророков-мудрецов, а Авесту якобы создал один человек — Заратуштра (Зороастр). Обе книги содержат много разнообразных гимнов, молитв и заклинаний и по содержанию Авесты можно с уверенностью

судить, что она создана не одним автором и даже не на протяжении жизни одного поколения, а на протяжении ряда столетий. Но мы здесь говорим об Индии и работе Тилака, поэтому не будем углубляться в суть Авесты. Тилак дал нам ключ к гипотетическому предположению о том, где и когда были сложены самые древние гимны Риг- веды, а значит, где и когда формировались племена, известные под собирательным названием арьев. Его анализ гимнов настолько достоверен, что о полярной гипотезе следует говорить как о теории, и под этим названием она вошла в мировую науку.

В Ригведе, как и в комментариях к ней и других древнейших текстах, говорится, что арьи до Индии прошли много стран, но никто еще не выяснил, какие это были страны, как не уточнена и длительность всего периода сложения гимнов. Сколько времени он занял — триста лет, пятьсот или тысячу? Или пять тысяч лет? Ответа пока нет.

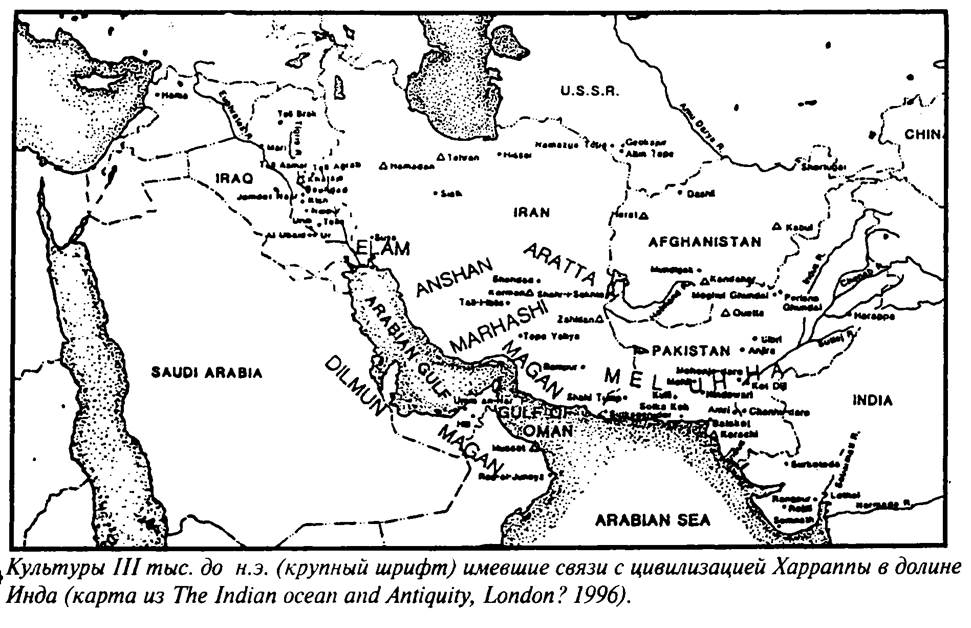

Чрезвычайно интересны в этом плане приводимые ниже в Приложениях материалы книги крупного индийского историка Р. Санкритьяяны, который в своей книге «От Волги до Ганга» проследил, как век за веком продвигались племена арьев с земель Восточной Европы в сторону Индии, как они строили свои отношения с народами, встречавшимися им на пути, а затем и с коренными жителями Индии. Этот автор датирует пребывание арьев в верховьях Волги VI тыс. до н. э., но, по, всей очевидности, его описания должны соотноситься с гораздо более ранними этапами их истории, о чем поговорим ниже.

Чрезвычайно важным вкладом в мировую науку явилось не только то, что Тилак убедительно разъяснил указания Вед на природные реалии Заполярья, но отметил тот факт, что зачатки ведических гимнов зарождались в условиях последнего межледниковья. По данным современного уровня науки о ледниковых покрытиях земли,

таких покрытий за всю историю нашей планеты было семнадцать и возникали они в разные геологические периоды. Вся человеческая цивилизация сложилась в последний четвертичный период, в кайнозойскую эру. Предпоследнее оледенение этой эры, покрывшее значительную часть суши, завершилось, по сводным подсчетам гляциологов, около 100 тыс. лет тому назад, и начался период последнего межледниковья [33; 59]. Оно длилось до 35—30 тыс. до н. э. и сменилось последним ледниковым периодом, который завершился в XII—X тыс. Его завершение не означает полного освобождения планеты ото льда — в наше время около 10% всей площади суши занимают ледяные покровы, и когда-нибудь настанет период нового обширного оледенения. А пока мы все живем в так называемую эпоху голоцена, начавшуюся после ухода последнего северного ледника в Ледовитый океан [50\.

Именно в период последнего межледниковья стал складываться тот вид людей, которые известны под названием кроманьонцев и признаны также видом, или типом, близким к современному носителю индоевропейских языков. Эти люди, чья культура медленно, но неуклонно развивалась в условиях жизни в теплом климате эпохи межледниковья, были вынуждены покидать свои кормовые участки, уходя от наступающего последнего оледенения. Судя по таким памятникам, как Авеста, они могли двигаться только в южном направлении. Да и в Ригведе указывается как нарастало в их календаре число «месяцев солнца». Путь на юг мог лежать только в направлении материковых земель, примерно ниже 60° северной широты. Поскольку похолодание наступило, вероятно, не за один год, а заняло, возможно, не менее тысчи лет, эти складывавшиеся в условиях Арктики родоплеменные группы стали постепенно расселяться в областях, не захваченных наступлением формирующегося ледника, отходя все даль-

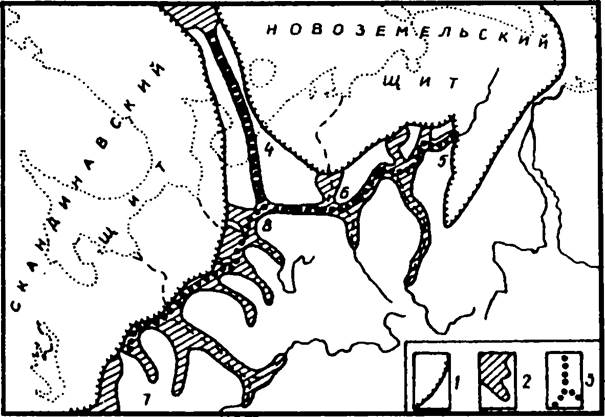

ше к югу. Гляциологи определили, что последний ледник распространился лишь на крайнем севере, захватив территорию, не дошедшую своей южной границе даже до Балтийского моря и Валдайской возвышенности (по поводу уточнения этой границы продолжается дискуссия в среде специалистов), покрыв при этом всю Скандинавию, прибрежье Сибири и все прилегающие океанские воды.

Мамонт был одним из объектов охоты предков индоевропейцев эпохи палеолита.

Судя по определившимся (в известной мере) границам, можно прийти в выводу, что областью перворасселения кроманьонцев, уходящих от похолодания, были земли Восточной Европы, откуда в дальнейшем они частично мигрировали на земли Западной Европы и к Черному морю, а частично, переждав последний период оледенения, двинулись снова к северу, дойдя в условиях наступившею очередного потепления до кромки Океана, залившего земли их прежнего пребывания [47; 51; 54; 59].

Ряд исследователей усматривает исходный путь индоевропейцев на земли Европы и Африки, другие полагают, что они пришли из областей Переднего Востока. — Дискуссии с ними ведутся на страницах более обширных трудов, здесь же можно только обратиться к данный антропометрии и спросить — в каких климатических условиях мог сформироваться исходный тип человека «нордической расы»? Именно в ведах и Авесте отражены и факты ухода теплого климата, и начало ледникового похолодания, и наступление «вечных» ночей и постепенный уход

людей на материк, т.е. с севера на юг. Анализ Вед, проведенный Тилаком, дает нам истинный ключ к пониманию процессов постепенного развития складывающихся древнейших коллективов пра-прапредков индоевропейцев, рисует картину освоения ими природных условий Арктики и отражения в гимнах их реакции на эти условия и на постепенные их изменения.

Важнейшим подтверждением того факта, что кроманьонцы стали селиться в северной части Восточной Европы именно в те века, когда область Приполярья охватывал последний ледник, является известное открытие русского археолога О.Н.Бадера, обнаружившего стояку охотников на реке Сунгирь вблизи г.Владимира. Возглавляемые им археологические раскопки увенчались здесь поразивших многих открытием в конце 1950-х гг., когда был найден в захоронении скелет мужчины, жившего, поданным радиоуглеродного анализа, 25 тысяч лет тому назад. По всем показателям антропометрических данных его безошибочно отнесли к представителям той северной расы, которая формировалась, как и свидетельствует Ригведа, в арктической области, и была вытеснена на материковые земли наступлением последнего оледенения. (Заинтересованные читатели могут обратиться к труду: «Верхнепалеолитический человек: экологические и эволюционные аспекты исследования», М., 2000).

Археологи открыли на Севере за последние годы много стоянок, из чего следует, что в областях Заполярья последовательно развивались локальные культуры и по мере развития хозяйства люди постепенно перекочевывали к югу, движимые поисками новых земель для своих разрастающихся коллективов, да и наступившим сновапохоло- данием, хотя и не ледниковым.

Из сводки данных, приведенных в книге [//], следует, что «...быстрое глобальное потепление климата началось

примерно за 13 тысяч лет до н.э., «субарктические леса» сместились примерно на 300 км севернее их нынешней полярной границы», а в VII—V тысячелетии до н.э. среднегодовая температура на севере не опускалась ниже нуля градусов по Цельсию. В работах наших палеоклиматологов содержатся и другие интересные свидетельства, касающиеся состояния северной природы в X—VII тысячелетие до н.э., подтверждающие факт отступления отсюда ледника задолго до этого времени. Так, мы можем узнать, что на указанный период приходится на крайнем севере «абсолютный максимум» березы, что были сосновые и еловые леса, а также росли в изобилии деревья широколистных пород в сочетании со злаково-разнотравным покровом почвы. Эти сведения содержатся в сборнике статей [47\. Все эти открытия позволяют относиться к мыслям Тилака со все нарастающим доверием и интересом.

Ведь в условиях мягкого климата арктических районов в древности, где тундра начала сменять леса лишь к

III тысячелетию до н.э., то есть после окончания длительного теплового периода (так называемого климатического оптимума голоцена), существовали все условия для развития хозяйства и культуры живших там людей, формирующихся этносов индоевропейцев, включая пра-пра-предков арьев и славян. И эту культуру уносили с собой переселяющиеся с севера племена, храня ее в своей коллективной памяти, воплощая в гимны, мифы и предания и сообщая тем народам, с которыми они встречались, соседствовали и роднились на своем долгом пути.

Особое недоумение ученых вызвало, например, то, что в ведической литературе говорится о неподвижном стоянии Полярной звезды над головой и о том, что вокруг нее описывают круги все небесные светила. Все сходились во мнении, что это выдумка Тилака. Но Е. Елачич — надо сказать, что он оказался единственным русским ученым,

который откликнулся на труд Тилака, — в своей книге [27]1 пишет, что над полюсом еще в III—II тысячелетии до н.э. стояла другая звезда — альфа созвездия Дракона, а известная нам Полярная звезда из созвездия Малой Медведицы появилась позднее как «точка упора» в космосе земной оси при новом ее склонении. Следует отметить, что культ «полярной» звезды мог сформироваться еще в более древний период (около 10 тысяч лет назад), когда земная ось указывала на альфу созвездия Лиры — Вегу, одну из наиболее ярких звезд северного полушария.

Ведическое название Дхрува, переводимое как «Полярная звезда», видимо, и относилась не к Полярной (альфа М. Медведицы), а к альфе Дракона или даже к альфе Лиры — Веге. Но важно то, что в такой глубокой древности люди уже сознательно наблюдали небо, умея фиксировать свои наблюдения и выводы в памяти поколений и связывать все это со своей практической земной жизнью и с прокладыванием своих путей по лицу земли (как это делают и сейчас моряки или летчики).

Интересно здесь привести некоторые примеры наблюдений далеких предков арьев за природными явлениями Приполярья. Мы можем их узнать только из таких памятников, как ведическая литература, эпическая поэма «Ма- хабхарата» или Авсста. Так, в индийском религиозно-пра- вовом трактате «Законы Ману» (перевод впервые издан в 1960 году) мы находим такие слова: «Солнце отделяет день и ночь — человеческие и божественные... У богов день и ночь — (человеческий) год, опять разделенный надвое: день — период движения солнца к северу, ночь — период движения к югу» [29, гл.]). Солнце, уходящее к югу на пол-

1 Елачич пересказал на русском языке и разъяснил тот новый анализ текстов Вед, который был проведен Тилаком, выразив полное согласие с его выводами.

года, могло означать только полярную ночь, равно как и уходящее к северу — незакатный полярный день. В одной из частей Авесты, в Вендидаде, тоже говорится, что для богов один день и одна ночь — это то, что есть год. Арктическим явлениям соответствуют и описываемые в древней литературе красочные картины неба, поясняемые как видимая людям борьба богов света с демонами мрака, когда всюду с неба льются потоки крови, падают золотые сетки украшений, огненно сверкает разнообразное оружие, а небо покрывают громадные стрелы с остриями из золота. По окончанию очередной битвы все это великолепие скрывается в океане. Это ясно соответствует северным сияниям.

В гимнах Ригведы воспевается и бог года, имеющий голову, одна сторона которой образована днями света, а другая — днями мрака. Равным образом в «Махабхарате» говорится, что три сотни и шестьдесят коров рож чают одного теленка, то есть 360 дней составляют год. Но его допускают сосать дважды — это тоже указывает на две половины года

Тилак обращает внимание еще и на другой интересный феномен — на наличие в древних частях Вед лишь шести божеств солнца, то есть шести месяцев в году, в мифах же более южного происхождения говорится о десяти, а затем и о двенадцати солнцах-месяцах года: этим прослеживается движение людей к югу. Первое указание совпадает с описанием шестимесячной световой (и полусветлой) половины года, а второе — с гораздо более поздним солнечным календарем: известным, наряду с лунным, всем индоевропейским народам, включая арьев и славян.

Тилак уделяет внимание и тому, что в ряде ведических гимнов воспевается период зари, которая бывает дважды в году и длится дольше 30 дней, включая и появление краешка солнца над горизонтом (такие периоды зари именуются «рассветом и закатом» дня богов). Утром заре предшествуют, а вечером следуют за ней многодневные сумер-

ки. Все это уже уменьшает длительность упоминаемой «полугодовой ночи» на 2—3 месяца и таким образом на это время повышается срок освещенности местности, пусть даже и отраженным светом (вероятно, и отраженной солнечной радиацией), что способствует удлинению вегетативного периода и укреплению здоровья людей. В Ригведе богиня зари Ушас часто воспевается во множественном числе: «Из этих многих сестер в течение (многих) дней она идет последней вслед за прежней» и еще: «Вот появилась она... красуясь незапятнанным телом... Сестра уступила свое место старшей сестре... пламенея лучами Сурьи», то есть солнца [1,124]'. Это явная картина постепенной смены сестер- зорь, нарастания длительного полярного восхода солнца.

О долгой ночи говорит и гимн, посвященный героическому богу Индре: «О Ицдра, я хотел бы достигнуть света, исключающего страх, да не погубит нас долгий мрак!» [II, 27].

Индийские исследователи Вед и эпоса, а также астрономы во многом приняли анализ Тилака и стали развивать его открытия и мысли. Поскольку же у нас нет возможности проследить и учесть их выступления и публикации, появляющиеся в разное время и в разных изданиях, остановимся на двух докладах, прочитанных на XXVI Международном конгрессе востоковедов, который проводился в Индии в 1964 году, то есть вскоре после третьего переиздания книги Тилака (1956 г.). Авторы докладов пытались внести свою лепту в подтверждение его работ.

Так, Р.К. Прахбу призвал специалистов обратить внимание на несколько чисел, которые индийская традиция признает почти обожествленными, а именно: 16, 24, 40, 64 и 86. Докладчик считает, что их следует связывать с периодом жизни арьев в арктическом регионе, где эти чис-

1 Цифры в скобках — это номера книг Ригведы и гимнов в них (Ригведа, мандапы I—IV. М., 1989).

ла могли быть соотнесены с подсчетами астрономических периодов.

Р.К. Прахбу объяснил их следующим образом: 16 означает число дней (суток) весеннего непрерывного восхода и осеннего захода солнца, 24 — число дней зари весной и осенью, 40 складывается из суммы 16 + 24, что повторяется дважды в году, 64 — это число дней долгой ночи, а 86 дней солнце светит от восхода до захода. Такие числа могли родиться, по мнению Прабху, только на отметке 86°36° северной широты, где арьи жили за 20 тысяч лет до н.э., и их родина прекратила свое существование одиннадцать тысяч лет тому назад.

Здесь уместно вспомнить и «день богов» ведической литературы, приравниваемый мифологически к «половине» года, то есть к периоду освещенности, включающему дни восхода и захода, и равному в целом 150 дням. Это приближается к данным о распределении года вблизи полюса, так как на самом полюсе день длится 189 суток, а ночь — 176 (всего 365). С указанным подсчетом почти не расходятся и данные, приведенные в докладе (на том же конгрессе) другого индийского специалиста профессора М. Раджа Рао «Арктический год ведических арьев». Он обратил внимание на то, что в древних текстах, сопровождавших обряд принесения царем в жертву белого копя, есть упоминание

о светлом времени (или периоде) года, которое длилось 260 дней. Здесь можно предположить, что в эти «дни света» включалось частично и время предрассветных и после- закатных сумерек с их отраженным светом, а в указываемый в текстах 100-дневный мрак должны входить «сумерки ночи», когда уже не видно их «мерцания». Все это в целом дает 360-дневный год, что совпадает с длительностью лунно-солнечного года.

На такие же два периода делят год и некоторые из других памятников ведической и эпической литературы. В том чис-

ле автор указал на «Тайтгирийю Араньяку», а также «Махаб- харату». В этой поэме говорится, что описываемая в ней великая битва длилась 260 дней (20 тринадцатидневных прохождений солнца через «дома» 12-ти созвездий), и что солнцестояние приходилось на конец 10-го дня его пути, то есть на 130-й день всего светлого периода.

М.Раджа Рао указывает и на такой факт индусской мифологии, как обретение богом Мартгандом (это одно из имен бога Солнца) бессмертия лишь после начала ухода арьев из зоны долгой ночи.

В Ригведе же [VII, 87, 5] о боге Варуне сказано, что «он создал себе золотое качание солнца, как качели», что говорит о видимом незакатном кружении солнца на небесах. И это же повторяется в другом гимне [VII, 88]. Здесь отражен тот факт, что только в арктическом регионе солнце подобно качелям, когда оно в течение долгого дня не скрывается за горизонтом каждые 24 часа1 и «ныряет» за него при восходах и заходах, наращивая или сокращая периоды «выныривания». Верны и описания круговых движений по небу солнца и звезд, что можно наблюдать только в тех краях. В Ригведе говорится, что созвездие Семи Мудрецов (Большая Медведица) всегда видимо высоко в небе, уже это-то никак нельзя было придумать в Индии, где оно неизменно видно лишь низко над северным горизонтом. Это данные гимнов Вед, и уже одно это говорит о большой древности космогонических наблюдений предков арьев.

В Ведах воспевается борьба бога Индры с демоном тьмы, надолго заглатывающим солнце. Индра, убив ду-

1 Это явление прекрасно описано архангельским писателем Б.Шергиным: «В летние месяцы, как время придет на полночь, солнце сядет на море, точно утка, а не закатится... смежив на минуту глаза, снова пойдет своим путем, который ходит беспрестанно, без перемены» (Запечатленная слава. М., 1983, с. 35).

а) Индра победил змея, освободив солнце.

б) Трехголовый змей захватил солнце. Наступила полярная ночь. (Из книги Б. Г. Тшака «Арктическая родина в Ведах»)

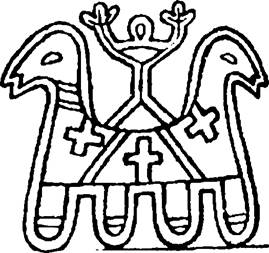

биной демона-дракона (или змея), «породил солнце, небо и утреннюю зарю», освободил воды, которые «стояли скованные», «нашел спрятанный втайне клад неба..., замурованный в скале.., и похоронил черную кожу». Здесь поневоле вспомнишь о том, что в славянских мифах с образом Индры сближается упоминаемый в «Голубиной книге» зверь по имени Индрик, который «всем зверям отец» и «прочищает все ключи неточные» (его же там упоминают и как Индру и как Индрока). Это прямо совпадает с верой арьев в то, что Индра бьется с черными демонами, ненавидящими свет, побеждает их и возвращает к жизни воды, превращенные ими в камень, после чего реки снова бегут к морю.

Древнейшим персонажем славянского язычества является пастух, защитник людей и стад, убивающий своим посохом (вероятно, дубиной, что выглядит более правдоподобным) змея-дракона, пожирающего свет. Из этого древнейшего образа родился позднее герой света Егорий, вошедший в христианство под именем Георгия Победоносца. В фольклоре многих народов земли есть легенды о змееборце, но это не борьба за освобождение Света.

Тилак, не знавший славянских языков и фольклора, обратил, тем не менее, внимание на наличие в этом фольклоре такого персонажа, как Кощей, поглощающий свет и жизнь, и на описание подвигов светлого героя, освобождающего жизнь и солнце.

В результате долгих тысячелетий, в течение которых предки арьев и славян развили столь много общих черт культуры, что славянское язычество являет собой неисчерпаемый, хотя и крайне слабо изученный, запас знаний

о древнейшем периоде нашей истории, знакомиться с которым мы теперь можем по многим параллелям, сохранившимся в индийских устных и письменных источни-

ках1. Следует обратить внимание и на указания в ираноязычной Авесте, связанные прямо или косвенно с северными областями. Одним из таких указаний можно признать сведения, содержащиеся в гимне Видевдата, посвященном «звезде блестящей Тиштрия», которая восходит из моря Ворукаша (это море, подобно «молочному океану» Ригведы, некоторые исследователи предположительно соотносят с Ледовитым океаном) и стоит неподвижно и неизменно «над горою, стоящей посредине на море Ворукаша»; ее почитают наравне со «звездами семизначными», то есть с созвездием Большой Медведицы (которая из южных стран бывает видна лишь низко на северном небосклоне); наряду с ее описаниями упоминается и ветер, гонящий дождь, и туман и град; эту звезду ничто не может повредить и предать ее гибели. Мы останавливаемся здесь на воспевании этой звезды, так как в Индии до наших дней сохраняется культовое почитание Полярной звезды, и даже всемирно прославленный памятник индо-мусульманской архитектуры — мавзолей Тадж Махал в г. Агре построен с таким расчетом, чтобы шпиль на его главном куполе всегда как бы упирался в Полярную звезду, что очень четко видно, когда ночью стоишь перед входом в это здание.

Сама география Авесты говорит о том, что продвижение древних племен арьев было ориентировано с севера на юг: европейская роза ветров как бы перевернута в Авесте на 180° — считалось, что юг является передней стороной, север — задней, запад — правой, а восток — левой.

Еще одним указанием на северную «прародину» может служить упоминание в гимне Хварно горы (возвышенности?) Удрья или Выдрья, то есть «обильная выдрами», которые на юге, как известно, не водятся. Равным образом,

1 Ниже будет приведена таблица схождений в культовой терминологии славянских язычников и индусов.

богиня реки Ардхви-Сура носит накидку из трехсот шкур бобрих, а некий Урупи (гимн Хварно) носит лисий мех1. Нельзя обойти вниманием и то, что в Авесте века измеряются не летами, а зимами: И царству Йимы настало триста зим и стало тесно людям и скоту. Тогда Йима «выступил к свету в полдень на пути солнца» и расширил свою страну, где люди жили шестьсот лет, а затем снова расширил страну в сторону Солнца и жили в стране девятьсот лет (итог: срок продвижения к югу равнялся 1800 годам). Сходится с индийскими источниками и упоминание в Авесте о том, что «одним днем казался год».

В Авесте есть и воспоминания о том, что родина арьев была некогда светлой прекрасной страной, но злой демон наслал на нее холод и снег, которые стали поражать ее ежегодно на десять месяцев, солнце стало восходить лишь один раз, а сам год превратился в одну ночь и в один день. По совету богов люди ушли оттуда навсегда.

Да, ушли. Но не все же, и не навсегда. Оставшиеся выстояли наступившее после теплого периода похолодание, приспособились к нему и жили, да и живут, как известно, там и сейчас.

Ввиду того, что археологические раскопки на крайнем севере Восточной Европы производились слабо, мы не знаем, когда там стали разводить скот, но в древних гимнах Вед постоянно упоминаются коровы и принесение их в жертву богам. Возможно, к югу стали передвигаться

1 Нам неизвестно, можно ли прямо связывать эти указания Авесты с периодом ведения арьями древнейших форм охотничьего хозяйства, но в Ригведе говорится, что три определившихся в глубокой древности изначально социальных группы различались, по своей одежде, предписываемой нормами обычного права, а именно: одеждой жрецов-брахманов была шкура черной антилопы, воинов-кшатриев — шкура оленя, а рядовых общинников — вайшьев — шкура козы.

люди, уже знавшие занятие пастушеским скотоводством. Например, об Индре постоянно говорится, что он очень любил напиток под названием сома, и описывается его приготовление, в котором явно проскальзывают указания на то, что дело тут не обходится без молока и процесса возгонки — это указывает на молочный самогон. Говорится, что прибавляют сок какого-то растения, но все называют разные: то коноплю, то — чаще всего — эфедру1, а то и мухоморы, что для большинства неприемлемо (глагол «су» на санскрите означает «истекать, возгонять», и его употребляют в описаниях приготовления сомы). Возможно, этот вид сомы из молока древнее плодоовощного самогона, который стали изготовлять уже в более южных районах (таких, например, как обширная область Трипольской культуры, созданной в Причерноморье группой индоевропейских племен).

Здесь необходимо подумать и о другой возможности «опознания» этого напитка, этого сомы, суть и содержание которого до сих пор четко не определены специалистами. Если допустить, что его изготовляли из молока, то указания на этот факт в Ригведе выглядят слишком расплывчатыми, и западные ученые скорее уверяют в этом друг друга, чем это ясно подтверждается в гимнах. Наиболее полный санскрито-английский словарь [<?/] указывает, что сок некоего вьющегося растения разводился водой, и еще упоминается смесь с мукой и топленым маслом. Указание на смесь опьяняющего напитка е маслом вызывает большие сомнения, и невольно приходит на ум, что речь идет о снятии опьянения какой-то жирной закуской. Сомнения не вызывают толь-

1 Содержащейся в этом растении эфедрин крайне вреден в больших дозах для здоровья, так что упоминаемое в ведической литературе массовое его испитие членами племени вряд ли могло иметь место.

ко бесчисленные упоминания в гимнах хмельного воздействия сомы.

Взглянем на эти два слова «хмель» и «сома» — сочетание в них корневых согласных «хм» и «см» абсолютно идентично. Поскольку мухоморы вообще не растения, а эфедра не вьется, вспомним, что хмель завивается вокруг любой подпорки и в частности вокруг деревьев. И именно хмель является тем бродильным веществом, которое вызывает в воде, смешанной с мукой или зерном, процесс превращения ее в алкогольный напиток, именуемый в западных странах пивом (или элем). Может быть вопрос — а с каким зерном могли ригведийские арьи смешивать бродильные вещества? Вспомним, что в ту эпоху межледниковья, о которой мы здесь ведем основной рассказ, царил на крайнем севере очень теплый климат, и самой северной злаковой культурой является, по указанию словаря ВДаля, ячмень, т. е. тот самый ячмень, на котором почти повсеместно заваривается пиво.

Вспомним и о том, что в двухтомнике «Ведический индекс слов и предметов» [ 77, с. 475] указывается, что уже в XIX в. такие выдающиеся санскритологи, как Макс Мюллер и Рад- жендалала Митра, указали на сходство слов «сома» и «хмель», но другие ученые как-то не обратили на это внимания. Нам же мимо этого разительного совпадения проходить не следует, тем более что оба указанных специалиста полагали, что этот напиток мог быть некой разновидностью пива.

Возможно, арьи знали три способа изготовления опьяняющих напитков. О том, что одним из них мог быть некий самогон из прокисшего молока, говорят и неоднократные упоминания в IX мандале Ригведы (в которой сосредоточены все описания сомы) не только о молоке, но и иногда о кислом молоке: «Соки сомы, смешанные с кислым молоком, потекли через цедилку» [IX, 63, 15], а также: «Соки сомы, смешанные с кислым молоком, силой

вдохновения овладели молитвами» [IX, 22, 3].Об этом же, возможно, говорят и постоянные упоминаний об истека- нии сомы по каплям, равно как и то, что сома может гореть: «Зажженный господин со всех сторон... ярко сверкает» [IX, 5,1]. Но оставим это и обратимся к другому предполагаемому варианту — к пиву.

Мы узнаем, что «Сок украшается ячменем» [IX, 68,4], излившись после отжимки (вероятно, на эту основу) и начиная бурно бродить в деревянных сосудах. Вот этот процесс брожения хмельного напитка описывается почти во всех гимнах как рев, гром, клокотанье и т. п., а также неоднократно говорится, что он течет потоком через цедилку (сито). Это определение «поток» явно не совпадает с упоминанием вытекания по каплям, и можно полагать, что речь идет о другом виде напитка. Эта цедилка, как там сказано, делалась из овечьей шерсти, а еще упоминается и пропускание жидкости через солому. Забродивший напиток давал обильную пену, бурно кружась в сосудах. Из всех таких описаний и упоминаний можно сделать предположительный вывод, что пиво такого рода изготовлялось самым примитивным древнейшим способом, подобным тому, каким оно до самого недавнего времени готовилось в домашних пивоварнях в русских деревнях, когда солому и сито из шерсти использовали для фильтрования сусла или для очистки напитка после брожения смеси хмеля с дробленым зерном [49\.

Упоминания в Ригведе об использовании жара для прогрева смеси трудно понять — ведь там говорится о деревянных сосудах. Но не исключено, что и арьи в свое время делали, как в деревнях принято, — прогревали смесь до кипения, опуская в нее раскаленные камни (как в деревенских банях иногда греют котлы с водой или как пропаривают бочки для засолки капусты).

В одном из новых изданных в Индии словарей [82] приводится слово «явасура», которое переводится как «пиво»

и поясняется, что это «пьянящий напиток из ячменного зерна». Слово «ява» употребляется в Ригведе очень широко, определяя в ней как ячмень, так и другие виды злаковых зерен (в Индии для изготовления пьянящих напитков стали использовать даже рис, эту южную культуру). Память о соме как ритуальном напитке и сакральное к нему отношение ясно проявляется в памятниках литературы I тыс.до н.э. Так, в древнем кодексе права, в «Артха- шастре» [ 7] можно найти указания, относящиеся к соме. Например, царь должен был предоставить брахманам леса для разведения сомы (с. 55), растение «сомавалка» относится к ценным породам [с. 105], рощи для растений сомы объявлялись священными [с. 183[. В другом памятнике «Законы Ману» [29] напиток сома считается жертвенной пищей [с. 75], сома является жертвенный напитком [с. 231] и т. п. В текстах попадаются указания, что человек, выпивший слишком много сомы должен «очищаться коровьим маслом», что, возможно, прямо перекликается с вышеупомянутым гимном Ригведы о применении масла при испивании сомы, чтобы не опьянеть.

(Сомой в современной Индии часто в переносном смысле называют любой пьянящий напиток, но чаще всего пиво и самодельную водку суру, которую запрещается традицией использовать для жертвоприношений).

Традиция пивоварения служит еще одним звеном в сопоставлении культур, выработанных дальними предками арьев и славян, хотя и не только славян, но, видимо, и других племен индоевропейской семьи. Наши земли, по которым после XII тыс.до н.э. начали постепенно расселяться, двигаясь к югу, и скотоводы-арьи и, земледельцы-славяне, были областями их издревле налаженного обмена многими элементами материальной и духовной культуры.

Археологические раскопки, проводимые в основном в центральных и южных областях Восточной Европы, дали

возможность ученым проследить два исторически последовательных, взаимно связанных этапа развития этнических групп, населяющих эти территории.' Главным признаком, определяющим эти этапы, был признан способ погребения как кремированных, так и некремированных покойных. Если в IV—III тысячелетии до н.э. их останки погребали в ямах, то во II—I тысячелетии эти останки клали в закопанные (полностью или частично) бревенчатые срубы или в наземные небольшие избушки, как и избушки, поставленные на столбы (отсюда в наших сказках «избушка на курьих ножках»). Первый из этих этапов получил название ямной культуры, а второй — срубной.

Исследователи отмечают, что древнеямная общность занимала обширные земли лесостепной и степной Европы от запада Черного моря и Белоруссии до Урала и была неоднородна по этническому (и языковому) составу. В ее восточных областях жили и носители так называемого тохарского, то есть индоевропейского диалекта [19; 44]. Выявлено, что в ямных погребениях III тысячелетия до н.э. к востоку от Южного Урала обнаруживаются черепа европеоидного типа, что говорит о миграции на восток древних «ямников».

Третьей своеобразной культурой принято считать приуральскую и зауральскую культуру арьев, получившую название андроновской, как уже упоминалось.

Хозяйство народов, создавших эти культуры, было высоко развито: на хорошо обводняемых равнинах они занимались земледелием в меру запросов своего хозяйства, в предгорьях же и на просторах Евразийских степей ведущей отраслью было скотоводство, характерное для хозяйства древних арьев.

Известно, что уже в V тысячелетии до н.э., судя по находимым в погребениях останкам костей животных, предки славян и арьев имели стада крупного и мелкого рога-

того скота и, главное, лошадей'. Развитие коневодства наряду с умением конструировать конные повозки и колесницы, способствовало во II тысячелетии до н.э. сравнительно быстрому уходу арьев на восток [59-а].

Тилак пишет также, что арьи разделились на две ветви, но опять же названий этих ветвей не приводит, а упоминает только о раздельных божествах, которым стали поклоняться и приносить жертвы и те и другие. До сих пор точно не определено, когда именно и где они разошлись (если не были изначально разными).

Тилак мог иметь в виду разделение древних арьев именно на индоязычных и ираноязычных (первое название мы применяем здесь условно, так как в нашей науке оно пока не находит себе места). Утверждая, что приуральские, уральские (как их считают, южноуральские) и зауральские племена арьев-андроновцев были ираноязычными, многие из исследователей упускают из вида упоминавшиеся уже выше поразительные схождения между славянскими языками (да и не только языками, но и другими явлениями культуры) и санскритом, как древним «предком» современных индоарийских языков. Некоторые вообще не находят места для предков славян ни в ямной, ни в срубной культурах.

По всей видимости, именно индоязычная часть древней общности арьев спускалась к югу параллельно (или вперемешку) предкам славян по землям Восточной Европы, почти не переходя за пределы Волги.

Судя по данным языка, единственно доказательного хранителя исторических фактов, пронесшего свои досто-

1 А. Бэшем в своей книге «Чудо, которым была Индия» прослеживает пути продвижения арьев на восток и на юг Черного моря в земли, на культуре которых сказалось заметное влияние арьев. Широко освещены в литературе факты прихода группы арьев в страну хеттов и влияния на их хозяйство коневодческой культуры арьев.

верные свидетельства через многие тысячелетия, картину передвижения с севера древних предков индоевропейцев можно себе представить как медленно движущийся поток, в котором вдоль восточной стороны (как бы вдоль Урала) двигались, видимо, группы индоязычных арьев, по средним землям Восточной Европы проходила волна славян, достигших впоследствии, как и арьи, Черноморского побережья, западнее этих групп лежали, вероятно, пути балто-славян, а крайней западной группой были предки будущих народов Западной Европы. Как бы примитивно ни выглядела эта схема, ее подтверждают факты дальнейшего расселения и исторического развития этих народов.