Действие актов гражданского законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц

1.Предмет гражданского права

Предмет любой отрасли права образует совокупность регулируемых ею общественных правоотношений. Гражданское право - отрасль частного права, нормы которой регулируют имущественные, связанные с ними личные неимущественные отношения и корпоративные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и

имущественной самостоятельности их участников, а также защищающих неотчуждаемые права и свободы человека и другие нематериальные блага.

Таким образом, в предмет гражданского права входят:

1. Имущественные отношения (отношения, возникающие по поводу материальных благ - отношения собственности, отношения по поводу продажи, обмена, аренды, дарения и др.);

2. Личные неимущественные отношения (связанные с имуществом - авторское право, патентное право, право на изобретение; не связанные с имуществом – право на жизнь, на неприкосновенность частной собственности)

2. Метод гражданско-правового регулирования общественных отношений МЕТОДЫ - совокупность приемов и способов воздействия на общественные отношения. Выделяют два метода правового регулирования:

§ метод власти и подчинения (императивный метод);

ØИмперативный характер имеет норма ст.21 ГК, в соответствии с которой «никто не может быть ограничен в правоспособности и дееспособности иначе, как в случаях и порядке, установленных законом».

§ метод равенства участников правоотношений (диспозитивный метод);

ØСторонам предоставлено право определять характер взаимоотношений между ними полностью или в определенной мере по собственному усмотрению, а также предоставлена достаточно широкая возможность выбора между несколькими вариантами поведения, но в пределах, установленных законом.

Первая разновидность характерна для публичного права, вторая — для частного, в том числе для гражданского. Гражданско-правовой метод предполагает юридическое равенство субъектов права в реализации гражданских правоотношений, возлагает меры имущественной ответственности в случае нарушения гражданских прав, предоставляя управомоченному лицу средства исковой защиты против правонарушителя.

3.Принципы гражданского права

Принципы гражданского права - это основные начала, которые носят общеобязательный характер и отражают суть отрасли.

Принципы гражданского права определены ст. 1 ГК РФ, а также конкретизированы в других статья ГК РФ и иных федеральных законах.

Принцип равенства участников гражданских отношений. Данный принцип означает, что ни один из участников не обладает властными полномочиями относительно другого участника, в том числе государство. Принцип неприкосновенности собственности является конституционным. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Принудительное изъятие у собственника имущества не допускаются, кроме случаев, предусмотренных законом.

Принцип свободы договора означает, что граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена Гражданским кодексом, законом или добровольно принятым обязательством.

Принцип недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела. Этот принцип базируется на положениях ст. 23,24 Конституции РФ о неприкосновенности частной жизни, личной, семейной тайны граждан.

Принцип беспрепятственного осуществления гражданских прав. Граждане и юр. лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своём интересе.

Принцип обеспечения восстановления нарушенных прав. В случае нарушения прав, они подлежат восстановлению.

Судебная защита нарушенных гражданских прав. Защита нарушенных прав в судебном порядке. Свобода перемещения товаров, услуг, финансов на все территории России.

4.Система и структура гражданского права

Система гражданского права – это внутренне согласованная структура, которая характеризуется наличие правовых институтов, норм права, которые расположенные в определённой последовательности.

Существует два подхода, определяющих систему гражданского законодательства:

1. Пандектный подход: существует общая и особенная части.

I. Общая часть: Нормы о предмете; источниках; субъектах и объектах ГП и другие общие правила.

II. Особенная часть: отдельные виды обязательств; наследственное право; права на результаты интеллектуальной деятельности.

2. Институционный подход: ГП делится на 3 института (1-ФЛ и ЮЛ, 2-виды имущества, 3-спасобы приобретения собственности)

Подотрасли ГП: правовое положение субъектов ГП; право собственности и иные вещные права; личные неимущественные права; наследственное право; обязательственное право; право на результаты ИД; международное право, применяемое к ГП-отношениям

5. Понятие и виды источников гражданского права

Источники права – это письменные формы выражения правовых норм.

В статье 3 ГК РФ закреплено деление источников гражданского права на гражданское законодательство и иные акты, содержащие нормы гражданского права.

Гражданское законодательство – это ГК РФ и принятых в соответствии с ним федеральных законов. Согласно Конституции РФ, гражданское законодательство находится в исключительном ведении Российской Федерации

Следует отметить, что, в соответствии ст. 7 ГК РФ, общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ являются составной частью правовой системы РФ и применяются непосредственно.

Конституция РФ закрепляет основы регулирования отношений собственности, личных неимущественных прав, право граждан на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности.

Основное место в системе гражданского законодательства занимает Гражданский кодекс РФ – отраслевой кодифицированный нормативный акт, который имеет высшую юридическую силу среди всех гражданских законов. Содержит четыре части.

Федеральные законы, принятые в соответствии с ГК РФ. Нормы гражданского права, содержащиеся в других законах, должны соответствовать ГК РФ.

Иные нормативные акты, содержащие нормы гражданского права:

- Указы Президента РФ, которые не должны противоречить ГК РФ и иным законам;

- Постановления Правительства РФ, на основании и во исполнение ГК РФ, иных законов и указов Президента РФ. НПА Союза ССР и РФ, принятые до вступления в силу ГК РФ. Принятые до вступления в силу ГК РФ и действуют в настоящее время.

Обычаи делового оборота. В соответствии с законом, источником ГП признается обычай – сложившееся и широко применяемой правило поведения, не предусмотренное законодательством.

6. Гражданский кодекс Российской Федерации как основной кодифицированный нормативный правовой акт, регулирующий гражданские правоотношения.

Гражданский кодекс РФ - кодифицированный нормативно-правовой акт, федеральный закон.

Гражданский кодекс РФ состоит из четырех частей, которые принимались поэтапно (1994 г., 1995 г., 2001 г., 2006 г.), семи разделов, которые и соответствуют системе гражданского права и 1551 статьи.

Часть первая (1994;1995) Гражданского кодекса содержит три раздела: раздел I «Общие положения», раздел II «Право собственности и другие вещные права», раздел III «Общая часть обязательственного права».

Часть вторая (1995;1996) — один раздел, а именно раздел IV «Отдельные виды обязательств».

Часть третья (2001;2002) включает раздел V «Наследственное право» и раздел VI «Международное частное право».

Часть четвертая (2006;2008) содержит последний раздел VII «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации».

7. Федеральные законы как источники гражданского права.

Федеральные законы – составляют основную массу нормативной базы гражданского права, среди которой особо выделяется Гражданский кодекс РФ – основополагающий источник гражданского права. Этим положением ГК РФ обязан не только общему характеру содержащихся в нем правил, но и требованию того, чтобы все иные гражданские законы, а также законы, содержащие нормы гражданского права, хотя бы и принятые после введения в действие Гражданского кодекса, соответствовали его предписаниям (п. 2 ст. 3 ГК РФ).

Действие актов гражданского законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц

Федеральные законы вступают в силу одновременно на всей территории Российской Федерации по истечении

десяти дней после дня их официального опубликования, если самими законами не установлен другой порядок вступления их в силу.

Акты Президента РФ, имеющие нормативный характер, и акты Правительства РФ, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус федеральных органов исполнительной власти, а также организаций, вступают в силу по истечении семи дней после дня их первого официального опубликования. Иные акты Президента РФ и Правительства РФ, в том числе акты, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера, вступают в силу со дня их подписания.

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций или имеющие межведомственный характер, подлежат государственной регистрации в Министерстве юстиции РФ (без этого не вступают в силу), вступают в силу по истечении десяти дней после дня их официального опубликования, если самими актами не установлен другой порядок вступления их в силу.

Вопрос об обратной силе нормативно-правовых актов гражданского законодательства решается в ст. 4 Гражданского кодекса РФ. Согласно этой статье нормативно-правовые акты не имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие. Действие закона может распространяться на отношения, возникшие до введения его в действие, но только в случаях, когда это прямо предусмотрено законом. По отношениям, возникшим до введения в действие нормативно-правового акта, он применяется к правам и обязанностям, возникшим после введения его в действие.

Отношения сторон по договору, заключенному до введения в действие нормативно-правового акта, регулируются в соответствии

со ст. 422 ГК РФ. Согласно этой статье договор должен соответствовать законам, действующим в момент его заключения. Если после заключения договора принят закон, устанавливающий правила иные,

чем те, которые действовали при заключении договора, условия заключенного договора сохраняют силу, кроме случаев, когда в законе установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров.

Действие нормативно-правовых актов в пространстве связано с территорией, на которую они распространяют свое действие. В частности, акты гражданского законодательства действуют на всей территории РФ, если иное не предусмотрено самим актом (для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей).

Действие нормативно-правовых актов по кругу лиц связано с субъектами, на которых данный акт распространяет свое действие. Акты гражданского законодательства действуют на всех лиц, находящихся на территории РФ, если иное не предусмотрено самим актом.

8. Способы толкования гражданско-правовых норм

Виды толкования ГПН (в зависимости от субъекта):

1) Аутентическое толкование имеет место тогда, когда смысл правовой нормы разъясняется тем же органом, который принял правовой акт, содержащий данную норму. Поэтому аутентическое толкование имеет такую же силу, как и толкуемая норма права. Согласно Постановлению Конституционного Суда РФ от 17.11. 1997 г. № 17/П «аутентическое толкование закона РФ по действующей Конституции РФ предполагает принятие нового федерального закона, т.е. является несуществующим явлением, т.к. закон не может считаться толкованием закона». Таким образом, в российской правовой науке не существует аутентического толкования.

2) Легальное толкование имеет место тогда, когда смысл правовой нормы разъясняется не тем органом, который принял соответствующий нормативный акт, а тем, который в силу существующего законодательства вправе разъяснять смысл данного нормативного акта.

3) Судебное толкованиеимеет место тогда, когда смысл правовой нормы выявляется судебным органом в выносимом им решении или определении по делу. Судебное толкование имеет обязательную силу только для участников того конкретного дела, по которому вынесено соответствующее решение или определение.

4) Научное (доктринальное) (смысл ГПН разъясняется ученым в юридической литературе, в комментариях к гражданским законам, на научных конференциях).

Виды толкования ГПН (в зависимости от способа толкования):

1) грамматическое (смысл ГПН выявляется с помощью правил грамматики);

2) логическое (смысл ГПН выясняется с помощью правил формальной логики);

3) систематическое (смысл ГПН определяется путем уяснения места данной нормы в системе гражданского законодательства и ее соотношения со смежными нормами права);

4) историческое (смысл ГПН выявляется путем сопоставления ее с теми историческими условиями, при которых она была принята).

Виды толкования ГПН (в зависимости от объема толкования):

1) буквальное (применяется, когда смысл закона точно соответствует его тексту);

2) ограничительное (применяется в случаях, когда смысл ГПН уже, чем ее буквальный текст);

3) расширительное (применяется в случаях, когда смысл ГПН шире, чем ее буквальный текст).

9. Понятие и виды гражданских правоотношений

Гражданское правоотношение – юридическая связь равных, имущественное и организационно обособленных субъектов имущественных и личных неимущественных отношений, характеризующаяся наличием у них субъективных прав и юридических обязанностей.

Особенности гражданского правоотношения:

• имеют волевой характер, т.е. выражается воля участников;

• участвует широкий круг субъектов (физ. Лица, юр. Лица, РФ, субъекты РФ и муниципальные образования);

• субъекты гражданских правоотношений равны между собой, т.е. не вправе диктовать друг другу правила поведения;

• множественность объектов: вещи, включая наличные деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе безналичные денежные средства, результаты работ и оказание услуг, охраняемые результаты интеллектуальной собственности, нематериальные блага;

Виды ГПО:

1) по содержанию:

а) Имущественные (имеют определенное экономическое содержание; их объектами является имущество, работы и услуги возмездного характера) (отношения собственности, купли-продажи);

б) Неимущественные (возникают в связи с нематериальными благами, основанными на неимущественных интересах их участников, правах и свободах человека, авторских правах, правах на защиту чести, достоинства и деловой репутации);

2) по числу обязанных лиц, противостоящих управомоченному лицу:

а) Абсолютные (управомоченному лицу противостоит неопределенное количество обязанных лиц) (напр., правоотношение собственности, авторское правоотношение);

б) Относительные (управомоченному лицу (лицам) противостоит конкретное обязанное лицо (лица)) (договор купле-продажи: управомоченное лицо – покупатель; обязанное лицо – продавец).

3) по ограничению существования определенным сроком:

а) срочные (ограниченные определенным сроком);

б) бессрочные (не ограниченные каким-либо сроком);

4) по принадлежащим правам и обязанностям:

а) простые (одному участнику принадлежит только одно право, а другому – только одна обязанность) (пример: договор займа);

б) сложные (каждый участник обладает каким-либо правом и в то же время несет какую-либо обязанность) (пример: договор купли-продажи).

10. Структура гражданских правоотношений

В структуре гражданских правоотношений принято выделять три элемента: субъекты, объекты и содержание Субъекты – это лица, обладающие гражданскими правами и несущие гражданские обязанности в связи с участием в конкретном гражданском правоотношении. (Физ. лица; Юр. лица; РФ; субъекты РФ; муниц. образ.) Объект - то благо (материальное или нематериальное), по поводу которого возникает правоотношение.

а) Имущество:

- вещи (наличные деньги; документарные ценные бумаги);

- иное (безналичные денежные средства; ценные бумаги; имущественные права (П на аренду).

б) Работы и услуги

в) Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности; г) Нематериальные блага.

Содержание гражданского правоотношения - это совокупность гражданских прав и юридических обязанностей.

- субъективное гражданское право – это мера возможного поведения управомоченного лица;

- юридическая обязанность – это мера должного поведения обязанного лица. Субъекты ГП обладают:

Правосубъектность – это социально – правовая возможность быть участником гражданских правоотношений. Элементы правосубъектности:

Правоспособность – это способность субъекта иметь гражданские права и нести юридические обязанности. Дееспособность – это способность субъекта своими действиями приобретать гражданские права и нести юридические обязанности (сделкоспособность/деликтоспособность).

11. Правоспособность граждан: понятие и содержание

Правоспособность – способность иметь гражданские права и нести обязанности. Правоспособность гражданина возникает с момента рождения и прекращается в момент смерти. К числу случаев правоспособности можно отнести:

1)лишение свободы;

2) лишение права заниматься предпринимательской деятельностью как санкции за совершенные преступления. Содержание правоспособности граждан (совокупность гражданских прав и обязанностей, которые граждане могут иметь по действующему законодательству):

1) иметь имущество на праве собственности;

2) наследовать и завешать имущество;

3) заниматься предпринимательской и любой иной не запрещенной законом деятельностью;

4) создавать юридические лица самостоятельно или совместно с другими гражданами и юридическими лицами;

5) совершать любые, не противоречащие закону сделки и участвовать в обязательствах;

Никто не может быть ограничен в правоспособности и дееспособности иначе, как в случаях и в порядке, установленных законом;

Полный и частичный отказ гражданина от правоспособности или дееспособности и другие сделки, направленные на их ограничение, ничтожны (за исключением случаев, когда такие сделки допускаются законом).

12. Понятие и виды дееспособности граждан

Ст. 21 ГК РФ: «Дееспособность – способность своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права и юридические обязанности и исполнять их».

Классификация граждан по возрасту (определяет объем и структуру их дееспособности):

1) Дети до 6 лет (абсолютно недееспособны в силу незрелости психики).

2) Малолетние (от 6 до 14 лет) (обладают дееспособностью малолетних) способны совершать: а) мелкие бытовые сделки;

б) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды;

в) сделки по распоряжению средствами предоставленными законным представителем.

3) Несовершеннолетние (от 14 до 18 лет) (обладают частичной дееспособностью) (могут совершать сделки с письменного согласия родителей, усыновителей или попечителей) (вправе самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и попечителя: распоряжаться своими заработком)

4) Совершеннолетние (с 18 лет) (обладают полной дееспособностью – означает совершенно самостоятельную имущественную ответственность гражданина).

Исключения, при которых полная дееспособность наступает ранее 18 лет:

а) в случае, когда законом допускается вступление в брак до 18 лет

б) в случае эмансипации несовершеннолетнего (2 условия: достижение 16.лет, наличие постоянного источника дохода)

13. Признание гражданина недееспособным (ст.29)

1. Гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством. Над ним устанавливается опека.

2. От имени гражданина, признанного недееспособным, сделки совершает его опекун, учитывая мнение такого гражданина, а при невозможности установления его мнения - с учетом информации о его предпочтениях, полученной от родителей такого гражданина, его прежних опекунов, иных лиц, оказывавших такому гражданину услуги и добросовестно исполнявших свои обязанности.

3. При развитии способности гражданина, который был признан недееспособным, понимать значение своих действий или руководить ими лишь при помощи других лиц суд признает такого гражданина ограниченно дееспособным.

На основании решения суда отменяется установленная над гражданином опека и в случае признания гражданина ограниченно дееспособным устанавливается попечительство.

15. Ограничение дееспособности граждан

Основания ограничения дееспособности гражданина:

1) пристрастие к азартным играм, злоупотребление спиртными напитками или наркотическими средствами, вследствие чего семья оказывается в тяжелом материальном положении.

2) способность гражданина понимать значение своих действий или руководить ими только при помощи 3-х лиц Под ограничением дееспособности следует понимать лишение судом гражданина права производить без согласия попечителя следующие действия:

- продавать, дарить, завещать, обменивать, покупать имущество, а также совершать и другие сделки по распоряжению имуществом, за исключением мелких бытовых;

- непосредственно самому получать заработную плату, пенсию и другие виды доходов (авторский гонорар, вознаграждение за открытия, изобретения, суммы, причитающиеся за выполнение работ по договору подряда, всякого рода пособия и т.п.).

Гражданин, признанный ограниченно дееспособным вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки, а также получать заработок, пенсию и иные доходы и распоряжаться ими он может лишь с согласия попечителя.

Однако такой гражданин самостоятельно несет имущественную ответственность по совершенным им сделкам и за причиненный им вред.

Если основания, в силу которых гражданин был ограничен в дееспособности, отпали, суд отменяет ограничение его дееспособности. На основании решения суда отменяется установленное над гражданином попечительство

16. Признание гражданина безвестно отсутствующим

В случае длительного отсутствия гражданина (участника ГПО) в месте его постоянного проживания и неизвестности его места пребывания возникает юридическая неопределенность, (ее последствием может стать ущемление прав других участников ГПО) устранение этой неопределенности обеспечивается институтом безвестного отсутствия и объявления гражданина умершим.

Гражданин может быть по заявлению заинтересованных лиц признан судом безвестно отсутствующим, если в течении года в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания.

Основания признания гражданина безвестно отсутствующим: отсутствие сведений в месте пребывания гражданина в течении одного года;

Исчисление срока отсутствия данных о месте пребывания лица в месте его жительства начинается со дня получения последних сведений о нем.

Правовые последствия признания лица безвестно отсутствующим:

1) передача имущества в доверительное управление;

2) сделки, требующие личного участия, прекращаются (например, доверенность); 3) брак может быть расторгнут в упрощенном порядке.

Суд отменяет решение о признании гражданина безвестно отсутствующим в случае его явки или обнаружения его места пребывания.

17. Объявление гражданина умершим

Гражданин может быть объявлен судом умершим, если:

1) в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение 5 лет;

2) в месте его жительства нет сведении о нем в течение шести месяцев после его исчезновения при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его смерть от определенного несчастного случая;

3) в течение двух лет после окончания военных действий нет сведений о месте пребывания лица, пропавшего при их проведении.

Дата смерти гражданина, объявленного умершим, считается день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим.

Последствия объявления гражданина умершим:

1) Органом записи актов гражданского состояния делается запись о смерти;

2) открывается наследство;

3) прекращается брак.

Суд отменяет решение об объявлении гражданина умершим в случае его явки или обнаружения места его

пребывания. В этом случае гражданин вправе потребовать от любого лица возвратить сохранившееся имущество, перешедшее к этому лицу безвозмездно (за исключением денег и ценных бумаг на предъявителя).Опека и попечительство: понятие и порядок установления

Опека – форма устройства малолетних граждан (не достигших возраста 14 лет несовершеннолетних граждан) и признанных судом недееспособными граждан, при которой назначенные органом опеки и попечительства граждане (опекуны) являются законными представителями подопечных и совершают от их имени и в их интересах все юридически значимые действия.

Попечительство – форма устройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет и граждан, ограниченных судом в дееспособности, при которой назначенные органом опеки и попечительства граждане (попечители) обязаны оказывать содействие в осуществлении их прав и исполнении обязанностей.

Основания установления опеки и попечительства над несовершеннолетними:

1) отсутствие родителей;

2) лишение судом родителей родительских прав;

3) отсутствие родительского попечения по иным причинам.

Общие основания прекращения опеки и попечительства:

1) достижение 14 лет – при опеке, 18 лет- при попечительстве;

2) отмена судебного решения о признании гражданина недееспособным (ограниченно дееспособным). Патронаж (особая форма попечительства) устанавливается над совершеннолетним гражданином, обладающим полной дееспособностью с его согласия и по его инициативе. Данный гражданин по состоянию здоровья не может

самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности.

18. Правосубъектность юридических лиц.

Юридическое лицо – это организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Признаки юридического лица:

1) организационное единство;

2) имущественная обособленность;

3) самостоятельная имущественная ответственность;

4) выступление в гражданском обороте от своего имени.

Под правосубъектностью юридического лица понимают наличие у него качеств субъекта права, т. е. правоспособности и дееспособности. В отличии от граждан у юридических лиц право и дееспособность возникают и прекращаются одновременно:

1) возникают с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании;

2) прекращаются с момента внесения в указанный реестр сведений о его прекращении. В гражданском праве различается общая и специальная правоспособность.

Общая правоспособность согласно - это возможность для субъекта права иметь гражданские права и обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности. Такой правоспособностью обладают физические лица и частные коммерческие организации.

Специальная правоспособность допускает наличие у юридического лица лишь таких прав и обязанностей, которые соответствуют целям его деятельности и зафиксированы в его учредительных документах.

Дееспособность юридического лица — его способность своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, возлагать на себя и исполнять гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительным документом.

19. Органы юридического лица. Представительства и филиалы

Юридическое лицо – это организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Филиалы и представительства — территориально обособленные структурные подразделения юридических лиц, предназначенные для расширения сферы действия создавших их организаций. Их руководители действуют от

имени юридического лица на основании пре

доставленных им полномочий, выраженных в доверенности либо в положении о филиале или представительстве. Их отличие от других структурных подразделений лишь в том, что они расположены вне места нахождения юридического лица.

Филиалы и представительства выполняют все функции юридического лица. Представительства призваны

выполнять в гражданском обороте функцию представителя юридического лица, т. е. от его имени заключают сделки, контролируют их исполнение, обеспечивают защиту его интересов.

Предмет деятельности филиалов шире: они не только представляют интересы юридического лица, но и ведут производственную и иную хозяйственную деятельность, осуществляемую юридическим лицом.

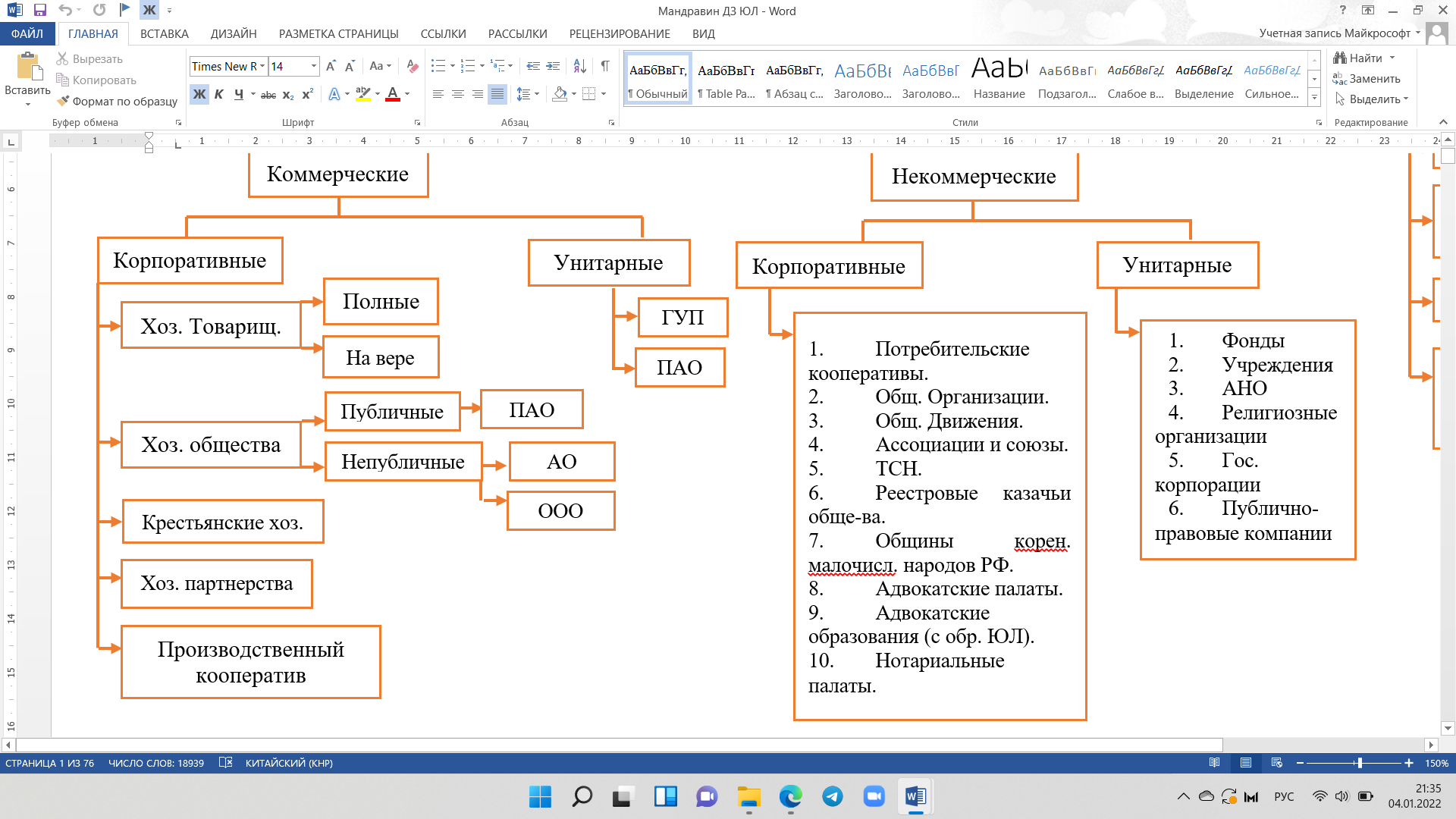

20. Классификация (виды) юридических лиц

22. Реорганизация юридических лиц: понятие и формы

Юридическое лицо может прекратить свою деятельность двумя способами: в результате реорганизации и ликвидации.

Реорганизация – это способ прекращение деятельности юридического лица, при котором его права и обязанности переходят к другому (другим) юридическим лицам. Реорганизация осуществляется по решению учредителей, органами юридического лица, уполномоченными на то учредительными документами, компетентными государственными органами или судом. Реорганизация оформляется о всех случаях придаточным актом, который должен содержать сведения о правопреемстве и т.д.

1) Слияние - несколько юридических лиц прекращают существование и возникает новое юридическое лицо (права и обязанности каждого юридического лица переходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом).

2) Присоединение - одно юридическое лицо прекращает свое существование и вливается в состав другого (к юридическому лицу, к которому происходит присоединение, переходят права и обязанности присоединенного юридического лица в соответствии с передаточным актом).

3) Разделение - одно юридическое лицо разделяется на несколько юридических лиц (права и обязанности разделяемого юридического лица переходят к вновь возникшим юридическим липам в соответствии с разделительным балансом).

4) Выделение - из состава юридического лица выделяется новое юридическое лицо, при этом прежнее юридическое лицо сохраняет существование (к каждому из них переходят права и обязанности реорганизованного юридического лица в соответствии с разделительным балансом).

5) Преобразование - изменение организационно-правовой формы (влечет переход к вновь возникшему юридическому лицу прав и обязанностей реорганизованного юридического лица в соответствии с передаточным актом).

23. Ликвидация юридических лиц: понятие, порядок и последствия

Ликвидация – способ прекращения юр. лица без перехода его прав и обязанностей к другим лицам. Ликвидация бывает добровольная (по решению его учредителей) и принудительная (по решению суда, соответствующее требование может быть предъявлено в суд государственными органами или органом местного самоуправления).

Порядок ликвидации юридического лица:

1) принятие решения о ликвидации;

2) предоставление информации по решению о ликвидации в уполномоченный государственный орган в течении трех рабочих дней после даты принятия данного решения;

3) назначение ликвидационной комиссии;

4) помещение ликвидационной комиссией в СМИ публикации о ликвидации юридического лица;

5) выявление кредиторов и получение дебиторской задолженности (сумма долгов), уведомление в письменной форме кредиторов о ликвидации юр. лица;

6) составление промежуточного ликвидационного баланса;

7) выплата денежных сумм кредиторам в порядке очередности;

8) составление ликвидационного баланса;

9) передача оставшегося имущества учредителям юр. лица;

10) внесение записи о прекращении юр. лица в единый государственный реестр юр. лиц.

24. Полное товарищество: понятие, учредители, учредительный договор, управление и ведение дел, ответственность участников полного товарищества.

Полным признается товарищество, участники которого (полные товарищи) в соответствии с заключенным между ними договором занимаются предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут ответственность по его обязательствам принадлежащим им имуществом.

Требования к участникам полного товарищества:

1) полным товарищами могут быть ИП-ли и коммерческие организации;

2) лицо может быть участником только одного ПТ.

Полное товарищество создается и действует на основании учредительного договора. Учредительный договор подписывается всеми его участниками. (посмотреть что там должно быть)

Фирменное наименование полного товарищества должно содержать либо имена всех его участников и

слова «полное товарищество», либо имя одного или нескольких участников с добавлением слов «и компания» и словосочетания «полное товарищество».

Управление деятельностью полного товарищества реализовывается по общему согласию всех участников или решением большинства голосов, если это предусмотрено учредительным договором.

Каждый участник полного товарищества имеет один голос и вправе знакомиться со всей документацией по ведению дел. Для обеспечения интересов участника товарищества не допускается отказ от этого права или ограничение.

Возможны три варианта ведения дел:

1) каждый участник ПТ вправе действовать от имени товарищества;

2) участники ведут дела совместно (в таком случае, требуется согласие всех участников на совершение каждой сделки);

3) ведения дел поручено отдельным участникам (остальные участники для совершения сделок от имени товарищества должны иметь доверенность от участника (участников), на которого возложено ведение дел товарищества.).

В отношениях с третьими лицами товарищество не вправе ссылаться на положения учредительного договора, ограничивающие полномочия участников товарищества, за исключением случаев, когда товарищество докажет, что третье лицо в момент совершения сделки знало или заведомо должно было знать об отсутствии у участника товарищества права действовать от имени товарищества