Документы не прошедшие государственную регистрацию в Министерстве Юстиции не влекут правовых последствий.

Вот как это звучит непосредственно данное утверждение в п. 10 Указа Президента РФ от 23.05.1996 N 763

"Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, кроме актов и отдельных их положений, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера, не прошедшие государственную регистрацию, а также зарегистрированные, но не опубликованные в установленном порядке, не влекут правовых последствий, как не вступившие в силу, и не могут служить основанием для регулирования соответствующих правоотношений, применения санкций к гражданам, должностным лицам и организациям за невыполнение содержащихся в них предписаний. На указанные акты нельзя ссылаться при разрешении споров." Иными словами, если документ не зарегистрирован в Минюсте и не опубликован (смотрим здесь или здесь), то требования такого документа не являются обязательными для применения ни работодателями при осуществлении деятельности, ни госорганами при проведении надзора.

Более того, если нормативно правовой акт затрагивающий права, свободы и обязанности человека и гражданина не зарегистрирован в Минюсте, он не подлежит применению, об этом в более сложной форме сказано в решении Верховного суда РФ 05.06.2017 дело № АКПП 17-225.

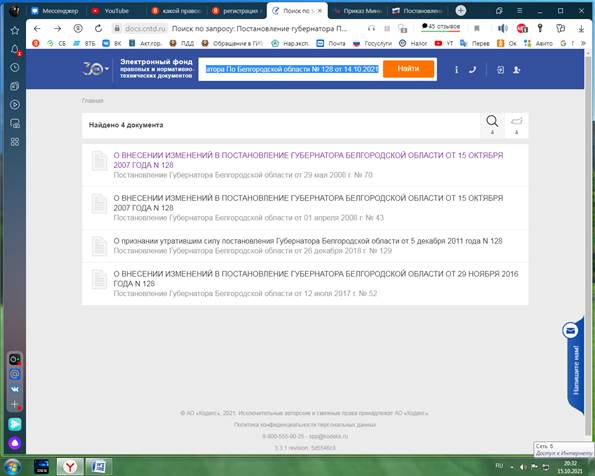

Скриншот с сайта Минюста, документ:

А правы ли главы регионов, ограничивая наши права?

Господа. Тут вот что выходит:

Пп. «а.2» ст. 10, пп. «н» ст. 11 Федерального закона №68-ФЗ от 21.12.1994 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изм. №98-ФЗ от 01.04.2020) дают полномочия правительству Российской Федерации, органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления устанавливать обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Правила поведения — нормы, указывающие на взаимные права и обязанности субъектов, условия их реализации, вид и меру реакции государства по отношению к правонарушителям. Нормам данного типа присущ предоставительно-обязывающий характер, соответственно которому они устанавливают для участников общественных отношений (субъектов) охраняемые и гарантируемые государством взаимные субъективные права и юридические обязанности.

Между тем пп. «в» ст. 71 Конституции РФ гласит, что регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина находится в ведении Российской Федерации, а значит Конституции, уставы и другие правовые акты субъектов Федерации не могут сужать содержание и перечень, отменить или приостановить действие установленных на федеральном уровне прав и свобод человека.

Также ч. 3 ст. 55 Конституции РФ определены три взаимосвязанных условия, допускающие ограничения прав и свобод человека и гражданина. Права и свободы могут быть ограничены:

◦ только федеральным законом;

◦ в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства;

◦ только в той мере, в какой это необходимо в указанных целях.

Т. о. лишь законодатель посредством федерального закона может установить то или иное ограничение. Этим правом не обладают ни федеральное Правительство, ни другие институты исполнительной власти, ни субъекты Федерации, учитывая, что регулирование прав и свобод человека и гражданина отнесено Конституцией к ведению Федерации.

Следовательно, данное Федеральным законом №68-ФЗ от 21.12.1994 право правительству Российской Федерации, органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления устанавливать правила поведения, не дает им права ограничивать права и свободы граждан этими правилами.