«Глобализация как процесс мировой интеграции и транснационализации общества»

Глобализация- это процесс объединения народов, государств; стирание границ и создание единого политического, экономического и духовного пространства.

Яркими примерами глобализации является создание Евросоюза, Всемирной Торговой Организации, Интернет.

Глобализация представляет собой совокупность национальных хозяйств, тесное переплетение их экономик на основе транснационализации и регионализации. На этой базе происходит формирование единой мировой сетевой рыночной экономики — геоэкономики и её инфраструктуры, разрушение национального суверенитета государств, являвшихся главными действующими лицами международных отношений на протяжении многих веков.

Основными проявлениями и следствиями этого являются:

n мировое разделение труда вплоть до мельчайших производственных и экономических операций;

n миграция в масштабах всей планеты капитала, а также человеческих и производственных ресурсов;

n единое и доступное практически каждому информационное пространство;

n превращение основных работодателей в транснациональные корпорации;

n рост населения планеты в силу большей эффективности глобальной экономики;

n рост влияния мировой политики на жизнь каждой страны и каждого человека;

n объединение инфраструктуры разных стран (единые трубопроводы, железные дороги, электросети и т.д.);

n стандартизация законодательства;

n стандартизация экономических и технологических процессов;

n сближение культур разных стран.

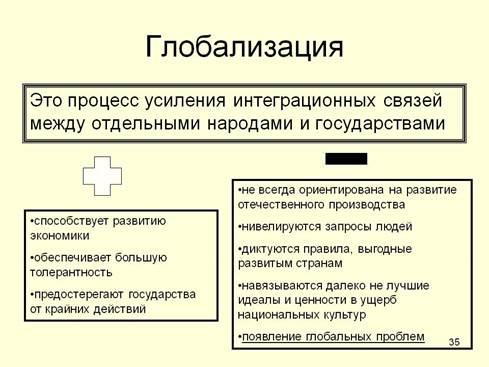

В этом процессе есть положительные стороны и отрицательные. Позитивные моменты:

(с картинки)

Отрицательные последствия:

1. Уничтожение национальных культур.

2. Локальные конфликты могут перерасти в войну. Примером может являться конфликт 08.08.08 между Грузией и Осетией.

3. Стандартизация товаров. Во всем мире смотрят телевизоры Sony, едят в Макдональдсах, пишут ручками BIC и так далее.

4. Упадок отечественного производства. Это результат стандартизации товаров.

Интеграция (от лат. integratio — «соединение») — процесс объединения частей в целое.

Социальная интеграция

n Принятие индивида другими членами группы.

n Процесс установления оптимальных связей между относительно самостоятельными малосвязанными между собой социальными объектами (индивидуумами, группами, социальными классами, государствами) и дальнейшее их превращение в единую, целостную систему, в которой согласованы и взаимозависимы ее части на основе общих целей, интересов.

n Формы поддержания социальной системой устойчивости и равновесия общественных отношений.

Транснационализация — перемещение капитала из стран с его относительным избыточным количеством в страны, где он находится в дефиците, но в избытке имеются другие факторы производства (труд, земля, полезные ископаемые), которые не могут быть рационально использованы в воспроизводственных процессах из-за нехватки капитала.

Транснационализация хозяйственной жизни — процесс усиления роли транснациональных корпораций (ТНК) в мировой экономике.

Экономическая транснационализация - это наиболее зрелая стадия процесса интернационализации экономической деятельности, характеризующаяся перемещением капитала через границы страны происхождения, которое выражается в формировании международных по характеру своей деятельности, но национальных по сохраняемому над акционерным капиталом контролю, организационных бизнес-структур

Глобализация представляет собой объективный эволюционный процесс техногенного генезиса общества и природы, в котором основным детерминантом глобализационных процессов является техногенный социум, направляющий социотехноприродное развитие в интересах техногенно развитых стран мира и ТНК. В результате, по справедливому утверждению К.Х.Делокарова, образуется «противоречивое единство двух процессов – глобализации «по горизонтали», или естественной глобализации, и глобализации «по вертикали», или управляемой, «искусственной» глобализации». Речь идет о доминировании европоцентричной (XIX – первая половина XX вв.) и американоцентричной (вторая половина ХХ – начало ХХI вв.) модели глобализации на этапах, соответствующих индустриальной и постиндустриальной техногенным модернизациям. Так, В.Л.Иноземцев подчеркивает, что большинство отечественных и зарубежных исследователей определяют глобализацию как бессубъектный, спонтанный процесс, однако «глобализация представляет собой… экспансию «западной» модели общества и приспособление мира к потребностям этой модели». Глобализацию правильнее называть вестернизацией, так как ее управляющим субъектом вначале (в XV – первой половине ХХ вв.) был динамично развивающийся западно-европейский социум, а после радикального изменения экономико-политической ситуации в мире в результате Второй мировой войны – североамериканский (США). Если вестернизация на западно-европейских началах основывалась на принципах распространения европейских форм хозяйствования, политического устройства и образа жизни на весь мир, не имела целью формирования «взаимозависимого» мира, была спонтанным, самоподдерживающимся процессом и в то же время осуществлялся жесткий контроль европейцев над мировой периферией, то «новая глобализация» характеризуется хаосом глобального рыночного конкурирования хозяйственных, социальных и культурных моделей и тем самым создаются условия для дальнейшего углубления мирового неравенства. Хотя субъектом современного этапа глобализации, по мнению В.Л.Иноземцева, является все человечество, но главным действующим актором становятся США, которых не заботит поступательная динамика общемирового развития. Об этом свидетельствует также и разразившийся в 2008 году глобальный кризис в эпицентре главного мирового актора глобализации.

Действительно, инициируемые техногенным социумом социально-техногенные изменения земного мира осуществляются, в первую очередь, в корыстных интересах глобальной элиты и населения стран «золотого миллиарда», обладающих экономической мощью, концентрирующих в своих руках научно-технические достижения человечества и преследующих цели оптимизации своих доходов. На современном постиндустриальном этапе глобализации наиболее могущественной техногенной общественной системой в сфере мирового экономического, научного, технологического и военного превосходства выступают США, а не западноевропейские страны, которые стремятся управлять процессом глобализации в своих геополитических интересах, создавая иллюзию децентрализации власти и насильственно навязывая миру принципы неолиберализма и рыночного фундаментализма (по сути, неоколониализма) в борьбе за доступ к ограниченным ресурсам биосферы и дешевой рабочей силе, находящимся в развивающихся странах мира. Последствиями экономической централизации являются неравенство, отсталость, бедность, социокультурные столкновения. Развитые страны поддерживают глобальную капиталистическую систему и потребительскую культуру, создавая глобальный рынок, который контролируется важнейшими интересами правящих элит развитых стран, особенно ТНК, распоряжающихся планетарными интеллектуальными и природными ресурсами. Глобализация рассматривается западными странами как инструмент для укрепления тех эксплуатационных отношений между колониальными державами и колониями, которые установились за последние пятьсот лет.

Формируется своеобразная модель однополярного земного мира, основывающаяся на сохранении североамериканского геополитического доминирования, поддерживаемого ТНК и развитыми капиталистическими общественными системами и противостоящего остальным странам мира с различным потенциалом научно-технического развития. Таким образом, техногенно глобализирующийся земной мир становится единым в контексте глобальных социотехноприродных процессов и проблем, формирования урбан-техносферной среды обитания и соответствующего образа жизни, относительной унификации экономических, научно-технологических, социокультурных, политических процессов по модели западного глобализма, однако далеко не однородным, если рассматривать поляризацию по степени индустриального развития. Подобные точки зрения о нелинейности процесса глобализации, отсутствии единого социального прогресса для всего человечества, фрагментарности, противоречивости и неравномерности, «ассиметричной взаимозависимости» глобализирующихся стран мира высказывают и другие исследователи. И чем дальше осуществляется процесс глобализации, тем ярче высвечиваются ее противоречия и в социально-экономическом, и в социотехноприродном плане, что ставит под сомнение в условиях тотального подчинения глобальному рыночному пространству возможность построения гуманного глобального справедливого общества и сохранения биосферы, тем более, что современные экономические, научно-технологические и технические достижения инициируют крупномасштабные социоприродные разрушительные процессы, а действенных мер по их предотвращению и даже замедлению в общепланетарном масштабе пока не разработано.