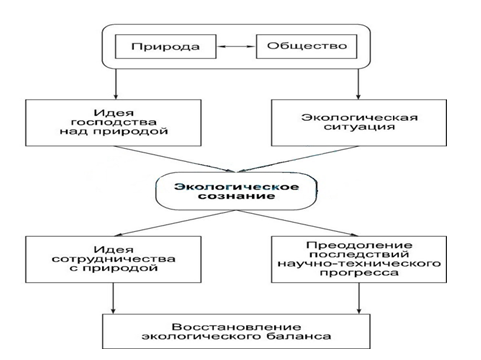

Таблица 1. Экологическое сознание «природа-общество»

Сегодня наша планета сталкивается с множеством угроз окружающей среде, одни из них локальны, другие – общие для всех стран. Представляем вашему вниманию десять самых существенных экологических проблем современности.

eco problems

1. Изменение климата

Глобальное потепление считается наиболее существенной причиной климатических изменений в последнее время, и их последствия будут становиться все более ощутимыми в ближайшие сто лет. Правительства стран по всему миру ведут противоречивую работу по противодействию вредным трансформациям климата. С одной стороны, все заявляют о своей готовности решать проблему, о чем свидетельствует наличие соответствующих мировых соглашений, например, Киотского протокола, с другой – никаких реальных действий не предпринято. Существуют курьезные исследования, в соответствии с которыми, в настоящее время есть только одна реальная возможность ограничить потепление величиной 2 °C (характеризующее опасное изменение климата) – экономики развитых стран должны прекратить собственное развитие и перейти к стратегии антироста.

2. Энергия

Генерация энергии является серьезным источником экологического ущерба, преимущественно вследствие сжигания ископаемого топлива. Угольные, нефтяные и газовые электростанции являются основным источником электроэнергии по всей планете и способствуют формированию большинства парниковых газов, содержащихся в атмосфере. Конечно, существуют альтернативные источники энергии, такие как солнечные, ветровые и гидроэлектростанции, однако, они способны покрыть лишь небольшой процент от всех энергетических потребностей стран. Увеличение количества энергии, произведенной из возобновляемых источников, является наиболее важным шагом в снижении деградации окружающей среды в результате производства электроэнергии.

3. Вода

Как самый сухой населенный континент в мире, Австралия особенно уязвима к загрязнению воды. Многие другие столичные города также столкнулись с нехваткой питьевой воды и вынуждены вводить ограничения на её использование. Сельское хозяйство является ведущей причиной деградации и загрязнения водотоков в Австралии. Нерациональные методы орошения и выпуска удобрений и пестицидов в пределах данной отрасли – главные причины загрязнения водных объектов.

4. Биоразнообразие и землепользование

Нерациональное использование земли привело к деградации многих ценных экосистем и потери незаменимого биоразнообразия. В той же Австралии (и здесь она держит первенство) есть более 1500 наземных видов, которые в настоящее время находятся в списке исчезающих, и эта тенденция не показывает никаких признаков замедления. Следует понимать, что ресурсы, необходимые нам для жизни, не берутся из воздуха, а предоставляются богатством разнообразных экосистем: производство кислорода, естественная фильтрация воды, круговорот питательных веществ и опыление - все это результат работы сложного механизма живой природы, в которой человек лишь одно из звеньев. Поэтому потеря биоразнообразия в результате деградации окружающей среды ставит под угрозу и нашу человеческую жизнь. По этой причине сохранение и поддержание естественного природного богатства имеет большое значение для всех живых организмов.

5. Химические, токсичные вещества, и тяжелые металлы

Хотя химикаты и токсичные вещества естественным образом существуют в природе, в последние 250 лет человек активно наносит вред окружающей среде, используя искусственные загрязнители техногенного происхождения. Существует множество источников такого губительного воздействия, приносимый ими ущерб подчас колоссален, это особенно ощутимо в областях тяжелой промышленности и сельского хозяйства. Экосистему, загрязненную токсичными химикатами, очень трудно отчистить, да и на практике этим редко кто планомерно занимается. Между тем снижение производства вредных соединений и минимизация их выброса является важной частью сохранения окружающей среды.

6. Загрязнение воздуха

Рассматривая проблемы, связанные с загрязнением воздуха, чаще всего говорят о выпусках парниковых газов. Однако существует множество других форм негативного воздействия, которые влияют на нашу атмосферу. При сжигании ископаемого топлива, особенно угля, образуется множество других соединений, помимо известного всем диоксида углерода (углекислого газа). Сера и азот также являются побочными продуктами горения угля и могут вызвать значительные экологические проблемы. Кислотные дожди, вызванные этими двумя соединениями, могут привести к повреждению как живых, так и искусственных сред. Загрязнение воздуха также может быть вызвано выделением в атмосферу пыли или других веществ, влияющих на здоровье животных и человека.

7. Обращение с отходами

Нерациональное обращение с отходами привело к ряду экологических проблем на всей планете. Современные общества значительно увеличили количество отходов, которое постоянно пополняется благодаря неуемным темпам производственных и упаковочных процессов, это, свою очередь связано с быстрым ростом численности населения и необходимостью его обслуживать. Чтобы уменьшить объем образующихся отходов, правительствам, предприятиям и частным лицам рекомендуется перерабатывать уже существующие отработанные продукты и использовать вторсырье. Это сводит к минимуму объем отходов, которые должны быть ассимилированы, и снижает необходимость добывать полезные ископаемые и другие ресурсы для производства новой продукции.

8. Разрушение озонового слоя

Истощение нашего озонового слоя связывают главным образом с выпуском хлорфторуглеродов или ХФУ в атмосферу. Когда ХФУ достигают верхних слоев атмосферы, они вынуждают молекулы озона распадаться, вызывая так называемые озоновые дыры, самая большая из которых, находится над Антарктикой. Между тем озоновый слой очень важен, так как он блокирует ультрафиолетовое солнечное излучение, которое может привести к серьезному повреждению тканей живых организмов, вызвать раковые заболевания. В стремлении сократить процесс разрушения озонового слоя, использование хлорфторуглеродов было запрещено во многих производствах.

9. Океаны и рыболовство

Во многих областях мировых океанов истощены рыбные запасы. Ценные виды рыб испытывают катастрофическое снижение популяции. Так называемый тресковый кризис (резкое сокращение поголовья атлантической трески в результате рыбной ловли) является примером готовности людей эксплуатировать природные ресурсы планеты вплоть до их полного исчезновения. В настоящее время существует множество других видов рыб и морских организмов, страдающих от нерациональных методов лова. Без должного контроля эти важные ресурсы, от которых мы зависим как от хлеба насущного, станут нежизнеспособными в качестве источника пищи.

10. Вырубка леса

Вырубка лесов по всему миру идет на пугающих скоростях, еще начиная с эпохи колонизации. Европейские поселенцы и мусульманские захватчики легко уничтожали леса, осваивая новые территории для строительства городов, сельского хозяйства и пастбищного землепользования. Так, остров Борнео лишился порядка 80 % своего леса, который был естественным домом для многих видов диких животных и птиц. В России за период с 2000 по 2013 год площадь лесных массивов сократилась на 20,3 млн. га (первое место в мире), было вырублено 36,5 млн га. Обезлесение уничтожает жизненно важную среду обитания для растений и животных. Это приводит к потере биологического разнообразия и ухудшения состояния важных экосистем, а также к усилению парникового эффекта из-за снижения объёмов фотосинтеза.

История марксизма-ленинизма. Книга вторая (70 – 90-е годы XIX века)

Коллектив авторов

Проблема взаимодействия общества и природы

Проблема взаимодействия общества и природы

Одним из важнейших вопросов, рассматривавшихся Энгельсом в «Диалектике природы», было взаимодействие общества и природы. Эта проблема, ныне ставшая одной из самых «больных» для современного человечества, вызвала у Энгельса особый интерес в связи с рассмотрением им основ единства и взаимосвязи различных форм движения материи, являясь логическим следствием исследования генезиса человеческого общества, выделения человека из природы.

Отправной точкой анализа Энгельсом проблемы взаимодействия общества и природы выступали его взгляды на закономерности эволюции материи в целом, места в ней общества, связи человечества с системой органической и неорганической природы. В процессе исследования диалектики взаимодействия общества и природы Энгельсом были выделены генетический и функциональный аспекты единства общества и природы, его антропологические и социальные предпосылки, взаимосвязь естественных и общественных последствий человеческой деятельности, основные этапы взаимодействия общества и природы, факторы, определяющие его характер. Такой подход позволил Энгельсу не только обрисовать общую картину эволюции природы, но и лучше понять специфику и законы развития самого общества, точнее спрогнозировать его развитие и выделить принципы социального управления.

Как неоднократно отмечал Энгельс, общество возникло как закономерный этап в развитии материального мира, обусловленный всей его предшествующей историей. Однако возникновение общества было не просто закономерным результатом предшествующего развития материи, но и снятием внутренних противоречий этой эволюции, к числу которых относилось, во-первых, то, что максимальная дифференциация, достигнутая в природе – дифференциация ролей и типов поведения на основе жестких инстинктов – оказалась тупиковым путем, не способным к дальнейшим прогрессивным изменениям. Это противоречие было преодолено с возникновением человека как существа универсального. Однако тенденция все большей дифференциации с возникновением человека не исчезает, продолжая действовать уже применительно к нему самому. «И человек возникает путем дифференциации, – пишет Энгельс, – и не только индивидуально, – развиваясь из одной-единственной яйцевой клетки до сложнейшего организма, какой только производит природа, – но и в историческом смысле»[724].

Второе рассматривавшееся Энгельсом противоречие в развитии природы, возможность преодоления которого появляется с возникновением человечества, – это действенный характер развития самой материи, в ходе которого тенденции ее усложнения противостоит общая энтропийная тенденция. Энгельс считал, что уже на уровне растительных форм жизни возникла способность материи накапливать энергию и противостоять этой тенденции. Возникновение же общества означало появление еще одной потенциально обладающей такими свойствами формы движения материи. Обсуждая в 1882 году с Марксом живо интересовавшую его в связи с подготовкой «Диалектики природы» работу украинского революционера-народника С.А. Подолинского, посвященную проблемам труда и распределения энергии[725], Энгельс подчеркивал, что открытие Подолинского «состоит в том, что человеческий труд в состоянии удержать на поверхности земли и заставить действовать солнечную энергию более продолжительное время, чем это было бы без него»[726]. Однако способность эта сосуществует с прямо противоположной, наличие которой Энгельс обосновывает ссылками на расточительство человеком запасов солнечной энергии, сконцентрированной в запасах угля, лесов и т.д. «Следовательно, – делает он вывод, – своим трудом, поскольку труд фиксирует солнечную теплоту (что отнюдь не всегда имеет место в промышленности и в других областях), человеку удается соединить естественные функции потребляющего энергию животного и накапливающего энергию растения»[727].

Наконец, Энгельс касается и еще одного противоречия эволюции, преодоленного с возникновением человека, – приближения к пределам возможной интенсификации обменных процессов в рамках живой природы, где обменные процессы идут через сами органические тела. Это противоречие снимается с появлением присущей человеку специфической формы обмена веществом и энергией со средой – трудом. Именно труд, представляющий собой всеобщее условие обмена веществ между человеком и природой, полагал Энгельс, и обеспечивает возможность все более широкого и глубокого преобразования окружающей природной среды. Он является логическим развитием основных законов распределения вещества и энергии в природе, способствует повышению организованности материи, выступает основой и залогом возможности дальнейшего развития прогрессивной линии эволюции материи в целом. Отныне прогресс природы неразрывно связан с прогрессом общества.

Однако это отнюдь не означает, указывал Энгельс[728], что общество в своем развитии становится независимым от природы, а рассматривая тенденции общественного развития мы можем абстрагироваться от всех закономерностей развития предшествовавших форм движения материи. Необходимость учета этих закономерностей диктуется, с точки зрения Энгельса, двумя обстоятельствами. Прежде всего, общество, раз возникнув, не существует вне природной среды, включено через материальный субстрат общественной жизни в систему взаимосвязей живой и неживой природы планеты. Вся его жизнь носит двойственный характер, существуя и по законам природной, и по законам социальной материи. С другой стороны, природа включена в результате преобразовательной деятельности общества в систему общественной жизни, существуя уже в преобразованном виде. «От „природы“ Германии, – отмечает в этой связи Энгельс, – какой она была в эпоху переселения в нее германцев, осталось чертовски мало. Поверхность земли, климат, растительность, животный мир, даже сами люди бесконечно изменились, и все это благодаря человеческой деятельности, между тем как изменения, происшедшие за это время в природе Германии без человеческого содействия, ничтожно малы»[729].

Необходимость подходить к проблеме взаимодействия общества и природы с широких, общедиалектических позиций диктуется не только двойственным характером жизнедеятельности человека как биосоциального существа и наличием материального субстрата общественной жизни. Ни одну форму движения, в том числе и социальную, нельзя рассматривать вне категории взаимодействия, которое, как отмечал Энгельс, является истинной causa finalis вещей. При этом анализ процесса взаимодействия общества и природы предполагает два этапа: 1) рассмотрение его с позиций каждой из взаимодействующих сторон и 2) рассмотрение тех связей и явлений, которые возникают в процессе взаимодействия.

В этой связи важно отметить, что Энгельс выступал против попыток рассматривать отношения общества к природе без учета внутренних закономерностей эволюции последней, то есть с позиций социоцентризма. Он неоднократно подчеркивал, что решать проблему взаимодействия общества и природы надо с позиций их единства, рассматривал общество и природу как две взаимообусловливающих стороны противоречия в рамках единого явления (системы общество – природа) со сложными обратными связями.

Обе стороны этого противоречия, по Энгельсу, подчиняются некоторым единым закономерностям развития материального мира, хотя и отражают разные уровни его развития. «…История, – писал он, – отличается от истории природы только как процесс развития самосознательных организмов»[730]. Источником развития системы «общество – природа» является, с этой точки зрения, преобразовательная деятельность общества, труд. Выступая, по определению Энгельса, специфической отличительной чертой человеческого общества от всей живой природы, труд является в то же время развитием на качественно новом уровне присущей ей способности адаптации. Только механизм этой адаптации меняется с переходом к социальной форме движения на, казалось бы, прямо противоположный – не себя адаптировать к среде, а среду к себе. Ведь у животных условия, к которым идет приспособление, – это и есть те условия, в которых они живут. Условия же существования человека, как отмечает Энгельс, еще никогда не имелись налицо в готовом виде. Они вырабатывались в процессе исторического развития, создавались самими людьми[731]. А это означает и принципиально иной масштаб воздействия жизнедеятельности людей на природу. «…Животное только пользуется внешней природой и производит в ней изменения просто в силу своего присутствия, – пишет Энгельс, – человек же вносимыми им изменениями заставляет ее служить своим целям, господствует над ней»[732].

Однако новый механизм адаптации, создающий на первый взгляд неограниченные возможности господства над природой, как проницательно отмечал Энгельс, таит в себе и серьезную опасность. Кажущаяся возможность полного произвола по отношению к природе, пренебрежения законами, на протяжении миллионов лет определявшими ее эволюцию, на практике ведет к конфликтным ситуациям во взаимоотношениях общества и природы, порождает серьезнейшие противоречия и проблемы. Эта опасность, на тяжелые последствия которой для человечества указывал Энгельс, стала одной из реалий сегодняшнего мира, когда масштаб непродуманного воздействия человечества на природную среду многократно возрос. Как никогда ранее актуально звучит сегодня мысль Энгельса, высказанная им в «Диалектике природы» более ста лет назад: «Не будем… слишком обольщаться нашими победами над природой. За каждую такую победу она нам мстит. Каждая из этих побед имеет, правда, в первую очередь те последствия, на которые мы рассчитывали, но во вторую и третью очередь совсем другие, непредвиденные последствия, которые очень часто уничтожают значение первых»[733].

Энгельс понимал, что будучи особым состоянием материи, общество должно подчиняться наиболее общим законам материального мира, считаться с закономерностями, свойственными природным обменным процессам, к числу которых, как мы теперь знаем, относятся эквивалентность обмена организма со средой, замкнутость циклов циркуляции вещества в природе и ряд других.

Возникновение антропогенного круговорота, вызванного преобразовательной деятельностью человека, создает опасность нарушения сложившегося механизма обмена, разрушения природной среды. Неоднократно отмечая эту тенденцию в своих работах, Энгельс считал ее неизбежной лишь для капиталистического способа производства, хотя и отмечал, что в ней следует видеть не только социальный аспект, но и научно-технический. (Как мы теперь знаем, экологические проблемы стоят перед всем человечеством независимо от социального строя.)

Необходимость перестройки принципов взаимодействия общества и природы, его гармонизации обусловлена тем, что мы, по словам Энгельса, «отнюдь не властвуем над природой так, как завоеватель властвует над чужим народом, не властвуем над ней так, как кто-либо находящийся вне природы, – что мы, наоборот, нашей плотью, кровью и мозгом принадлежим ей и находимся внутри ее, что все наше господство над ней состоит в том, что мы, в отличие от всех других существ, умеем познавать ее законы и правильно их применять»[734]. Свобода человека в процессе взаимодействия его с природной средой состоит, по Энгельсу, не в воображаемой независимости от законов природы, а в познании этих законов и умении учитывать их при достижении собственных целей.

Такой подход предполагает ясное осознание людьми своего единства с природой, бессмысленности и противоестественности представления о противоположности между человеком и природой, и означает, по сути дела, научный прогноз не только ближайших, но и отдаленных общественных и естественных последствий деятельности общества, разработку на этой основе программы действий и ее практическую реализацию, словом – планомерное регулирование взаимоотношений общества и природы. Для перехода к такому регулированию требуется не только соответствующая научная база, но и, по определению Энгельса, «полный переворот в нашем существующем до сего времени способе производства и вместе с ним во всем нашем теперешнем общественном строе»[735].

Осуществление этого переворота, как считал Энгельс, будет делом общества, приходящего на смену капитализму. Только в этом обществе, которое будет развивать свои производительные силы по единому плану, впервые можно будет, с точки зрения Энгельса, «говорить о действительной человеческой свободе, о жизни в гармонии с познанными законами природы»[736]. Именно это общество должно обеспечить в будущем гармоническое развитие единой системы «общество – природа» по пути прогресса, преодолев те кризисные явления в функционировании этой системы, которые начали получать все большее распространение со времен промышленной революции.

Так, анализ диалектики природы, где с позиций общего замысла работы Энгельсом были рассмотрены возникновение и специфика общества как особой формы движения, механизм его взаимодействия с природой и место в общем эволюционном ряду развития материи, позволил ему не только полнее представить картину развития мира, но и выделить ряд новых граней в общесоциологическом учении марксизма, связанных с противоречием между обществом и природой как двумя сторонами единой, целостно развивающейся системы. Разрешение этого противоречия на основе планомерного регулирования человечеством своей деятельности с целью «вписать» ее в общее развитие системы на основе умелого использования основных законов эволюции Энгельс рассматривал как одну из важнейших исторических задач человечества.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Читать книгу целиком

Поделитесь на страничке

Похожие главы из других книг:

Категория взаимодействия

Из книги автора

Категория взаимодействия Анализ природы причинности у Энгельса тесно связан с трактовкой категории взаимодействия, ибо «взаимодействие – вот первое, что выступает перед нами, когда мы рассматриваем движущуюся материю в целом…» [1, т. 20, с. 546], и «только исходя из этого

Глава II Фазы развития Природы и общества

Из книги автора

Глава II Фазы развития Природы и общества У каждого своя судьба, каждый ищет помощника и союзника в своих делах, но, к сожалению, многие ищут их в чудесном и непонятном, вместо того, чтобы вступить на путь, указанный самой Матерью-Природой, Логикой ее развития.Мне, автору

2. ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ И ВЗАИМНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ЯВЛЕНИЙ - ВСЕОБЩИЙ ЗАКОН ПРИРОДЫ И ОБЩЕСТВА

Из книги автора

2. ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ И ВЗАИМНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ЯВЛЕНИЙ - ВСЕОБЩИЙ ЗАКОН ПРИРОДЫ И ОБЩЕСТВА В противоположность метафизике марксистская диалектика учит, что мир представляет собой связное, единое целое, по отношению к которому каждое отдельное явление, каждая отдельная

2. ДВИЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ - ВСЕОБЩИЙ ЗАКОН ПРИРОДЫ И ОБЩЕСТВА

Из книги автора

2. ДВИЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ - ВСЕОБЩИЙ ЗАКОН ПРИРОДЫ И ОБЩЕСТВА Марксизм учит: "Движение, рассматриваемое в самом общем смысле слова, т. е. понимаемое как форма бытия материи, как внутренне присущий материи атрибут, обнимает собою все происходящие во вселенной изменения и

Проблема природы человека

Из книги автора

Проблема природы человека Важное место в «Капитале» занимает проблема человека. Марксу равно чужды и анонимно-фаталистические схемы трактовки истории в духе гегелевского панлогизма, и любые варианты вульгарно-экономического фатализма. Маркс исследует вопрос о природе

Глава XIII Проблема соотношения природы и культуры

Из книги автора

Глава XIII Проблема соотношения природы и культуры Культура в обрамлении природных процессов. – Мир культурный и мир дикий. – Природа как образец для культуры: новоевропейские мотивы. – Двоящиеся образы природы и культуры (Г. Риккерт). – Культура и цивилизация (О.

§ 2. Проблема ориентации сознания общества

Из книги автора

§ 2. Проблема ориентации сознания общества Для нас, для нашей философии вопрос перехода от гносеологических трактовок сознания людей к онтологическим – это не только вопрос теории. Это – вопрос реального функционирования культуры, ее сохранения и возможного

§ 66. Собственная раскрытость живой природы и перемещенность вот-бытия в кольцевое окружение живого как своеобразное фундаментальное отношение к нему. Разнообразие видов бытия, их возможное единство и проблема мира

Из книги автора

§ 66. Собственная раскрытость живой природы и перемещенность вот-бытия в кольцевое окружение живого как своеобразное фундаментальное отношение к нему. Разнообразие видов бытия, их возможное единство и проблема мира Прежде всего надо вспомнить о различных способах

Проблема революции при переходе от бесклассового общества к классовому

Из книги автора

Проблема революции при переходе от бесклассового общества к классовому Теперь перейду к тому, как проблему социальной революции трактовал традиционный истмат. Был ли социальной революцией переход от бесклассового общества к классовому?В работах, посвященных

Глава VI. Проблема человека и общества в натурфилософской системе Петра Берона

Из книги автора

Глава VI. Проблема человека и общества в натурфилософской системе Петра Берона нализ проблем общественного развития занимает важное место в натурфилософской системе Берона. Среди большого круга вопросов, рассматриваемых им в этой области, мы выделим три: формирование

Глава 3 ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ. ДОСТИЖЕНИЕ ЗНАНИЙ ЗАКОНОВ ПРИРОДЫ И УМЕНИЯ ЖИТЬ СОГЛАСНО ЗАКОНАМ ПРИРОДЫ

Из книги автора

Глава 3 ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ. ДОСТИЖЕНИЕ ЗНАНИЙ ЗАКОНОВ ПРИРОДЫ И УМЕНИЯ ЖИТЬ СОГЛАСНО ЗАКОНАМ ПРИРОДЫ Тот, кто идет по пути сомосовершенствования, в большинстве своем не сразу приходит к осознанию необходимости освоения системных методов.

Общество и природа. Основные исторические этапы взаимодействия общества и природы. Глобальные проблемы современности и перспективы человечества

В широком смысле слова природа понимается как весь окружающий нас мир во всем бесконечном многообразии его проявлений. Природа представляет собой объективную реальность, которая существует вне и независимо от сознания человека. В узком же смысле слова под природой понимается весь материальный мир, за исключением общества, как совокупность естественных условий его существования. Общество же как форма совместной жизнедеятельности людей является обособившейся частью природы и в то же время неразрывно с ней связано. Человечество, несмотря на всю свою сегодняшнюю мощь и независимость, является составной частью и продолжением природы. Природа – естественная основа жизнедеятельности человека и общества в целом. Вне природы человек существовать не может.

К.Маркс и Ф.Энгельс рассматривали общество и природу как две стороны единой системы, источником развития которой выступает постоянная борьба между ними. Активность общества, выражающаяся в его преобразовательной деятельности, определяет его роль как ведущей стороны этого противоречия.

Эволюция взаимоотношений общества и природы, преобразование природы выступают основой развития человека, его сознания и самой человеческой истории. “...Когда “сознание”, “мышление”, берется... как нечто данное, заранее противопоставляемое бытию, природе ... должно показаться чрезвычайно удивительным то обстоятельство, что сознание и природа, мышление и бытие, законы мышления и законы природы до такой степени согласуются между собой. Но если, далее, поставить вопрос, что же такое мышление и сознание, откуда они берутся, то мы увидим, что они – продукты человеческого мозга и что сам человек – продукт природы, развившийся в определенной среде и вместе с ней. Само собой разумеется в силу этого, что продукты человеческого мозга, являющиеся в конечном счете тоже продуктами природы, не противоречат остальной связи природы, а соответствуют ей”, – писал Ф.Энгельс. Причем, подчеркивал он, “существеннейшей и ближайшей основой человеческого мышления является как раз изменение природы человеком, а не одна природа как таковая, и разум человека развивался соответственно тому, как человек научался изменять природу”.

В своих произведениях основоположники марксизма анализировали проблему роли природных условий в жизни человеческого общества. Например, они выделили такие общие для всех этапов развития человеческого общества формы “природной определенности”, как сохранение включенности человека в цепи вещественно-энергетических процессов природы, совершающихся через его организм и в результате обменных процессов в ходе трудовой деятельности.

К.Маркс и Ф.Энгельс постоянно подчеркивали огромное значение природных условий для темпов и характера развития общества. Однако при этом они всегда указывали, что сами по себе эти условия оказывают влияние на общественную жизнь не прямо, а косвенно, через существующий способ производства, через “средства и способы труда”.

«...Натуралистическое понимание истории, – отмечал в этой связи Ф.Энгельс, – страдает односторонностью и забывает, что и человек воздействует обратно на природу, изменяет ее, создает себе новые условия существования».

Труд, выступающий основным отличием человека от животного, с неизбежностью обусловливает специфически преобразующий характер воздействия общества на окружающую природную среду, все большее ее вовлечение в хозяйственную деятельность человека. Диалектика взаимодействия общества и природы проявляется соответственно прежде всего в том, что не только окружающая среда оказывает влияние на общество, но и человек в процессе жизнедеятельности накладывает неизгладимый отпечаток на природу, меняя ландшафты и климат целых районов.

К.Маркс и Ф.Энгельс постоянно подчеркивали активный характер воздействия человека на природу, усматривая в этом основную специфику человеческого отношения к действительности.

Углубляя свои знания о природе, используя все новые и новые ее свойства, материалы и силы, человек становится на первый взгляд менее зависим от нее, характер его деятельности уже не так жестко детерминируется теми природными условиями, в которых он находится. Помещая между собой и природой искусственную среду, техносферу, человек как бы исправляет недостатки окружающей природы, дополняет ее, изменяя природные условия в сторону большей собственной свободы. Однако это чрезвычайно важное положение о возрастании степени свободы в процессе эволюции общества, об уменьшении зависимости человека от окружающих его природных условий и слепой игры природных стихий отнюдь не означает уменьшения зависимости человека от природы вообще. Зависимость общества от природы в процессе общественного развития не только не уменьшается, но даже растет, хотя формы ее изменяются.

Одной из важнейших причин этого, с точки зрения классиков марксизма, является комплексный характер всей жизни общества: ведь чем шире сфера взаимодействия, тем многообразнее формы зависимости. Чем дальше уходит общество в своем развитии, чем богаче и разнообразнее становятся его потребности, тем больше зависимость общества от окружающей среды как основного источника и средства удовлетворения этих потребностей. “Если человек наукой и творческим гением подчинил себе силы природы , то они ему мстят, подчиняя его самого, поскольку он пользуется ими”, – писал Ф.Энгельс.

Когда мы рассматриваем вопрос о том, как, осваивая все новые силы природы, человек в то же время подчиняется им применительно к современному этапу, то сталкиваемся с любопытной картиной. Как известно, ни один сколько-нибудь сложный процесс и в материальном мире не может развиваться чисто линейно, лишь путем количественного изменения. Рано или поздно происходит качественный скачок. Именно с такой ситуацией в области взаимодействия общества и природы мы встретились сегодня. До сих пор человек использовал в процессе своей деятельности отдельные свойства природной материи – механические, физические, химические, биологические. Объектом его деятельности являлись отдельные компоненты окружающей его природной среды.

В наши дни в связи с резким возрастанием преобразующей деятельности человека положение изменилось. Объектом деятельности общества являются уже не только отдельные компоненты окружающей среды, но и вся поверхностная оболочка нашей планеты в ее целостности – биосфера. И сейчас становится особенно хорошо заметной относительность нашей независимости от природы, теперь уже очевидно, что “мы отнюдь не властвуем над природой так, как завоеватель властвует над чужим народом, не властвуем над ней так, как кто-либо находящийся вне природы, – что мы, наоборот, нашей плотью, кровью и мозгом принадлежим ей и находимся внутри ее, что все наше господство над ней состоит в том, что мы, в отличие от всех других существ, умеем познавать ее законы и правильно их применять”. Теперь само существование общества и его будущее зависят от того, насколько люди сумеют, правильно познав законы целостности биосферы, соблюдать их в своей деятельности. Все это отнюдь не означает, что глобальная экологическая катастрофа неотвратима. Как и в чьих интересах будет использован тот колоссальный научный и технический потенциал, которым обладает сейчас общество, – так стоит сейчас вопрос. Не техника сама по себе, а способ ее использования, подчиненный интересам наживы, может нанести и наносит огромный ущерб окружающей природной среде.

Более того, именно труд, техника, производство по сути своей являются основой и ярким проявлением единства общества и природы. “Единство человека с природой ” всегда имело место в промышленности, видоизменяясь в каждую эпоху в зависимости от большего или меньшего развития промышленности”, –отмечали К.Маркс и Ф.Энгельс.

Таким образом, в своем анализе диалектики взаимодействия общества и природы К.Маркс и Ф.Энгельс руководствовались следующими принципами:

–природа и общество находятся в отношениях сложной взаимосвязи и взаимодействия, представляя собой две стороны одного явления – единой системы “общество –природа ”;

– природа выступает базисом, а ее изменение – основой человеческой истории не только потому что человек генетически связан с ней, но и потому, что в процессе трудовой деятельности, представляющей собой обмен веществом и энергией между человеком и природой, человек использует ее как свое “жизненное средство”. Исходным пунктом взаимоотношений общества и природы являлось их единство на базе почти абсолютной беспомощности человека перед силами природы, подчинения им. Однако уже на этом этапе благодаря специфической для человека преобразовательной деятельности единство общества и природы органически включало в себя противоречие между ними. Впоследствии с возникновением частной собственности и возрастанием масштабов преобразовательной деятельности общества это противоречие резко обострилось. В то же время, поскольку человеческая история выступает качественно новым этапом природной эволюции и одновременно историей становления новой, преобразованной природы, прогресс общества оказывается неразрывно обусловленным состоянием природной среды, которое, в свою очередь, во многом определяется тем, как относятся люди к природе.

Основоположники марксизма считали, что невозможно понять отношение людей к природе, существующее в каждую эпоху, без учета специфики отношения людей друг к другу. Поэтому выделяемые ими основные этапы взаимодействия общества и природы соответствуют основным общественно-экономическим формациям. Если же взять более крупный масштаб, то таких этапов будет три: 1) доиндустриальный, 2) индустриальный и 3) постиндустриальный.

Всю историю взаимоотношений человека и природы можно представить как лестницу, каждая ступенька которой означает еще один шаг вверх, от полной несвободы и подчинения себя природе, через отчуждение от нее, к ясному и осознанному единству с ней, к познанию основных законов ее функционирования и развития.

Специфической особенностью доиндустриальных формаций являлась особая сращенность человека с природой. Общественное производство в этот период выступало преимущественно индивидуализированным взаимоотношением человека и природы. Присвоение природных условий труда происходило не при помощи труда, а предшествовало труду в качестве его предпосылки. Главным объективным условием труда являлся не продукт труда, а используемая в процессе труда природа.

Второй общей чертой доиндустриальных формаций выступает то, что отношение к природе сразу же опосредовано естественно сложившимся, в той или иной мере исторически развитым и видоизмененным существованием человека как члена какой-либо общины. Господствующими отношениями в этих первоначальных естественно возникших коллективах являются природно-социальные отношения, причем с развитием общества социальное начало становится господствующим, а природно-социальные, кровнородственные отношения отходят постепенно на второй план. Однако привязанность общественного производства к земле, к непосредственным природным условиям существования человека препятствует полному развитию этого процесса.

Сам способ жизнедеятельности людей определялся тогда прежде всего теми природными условиями, в которых они находились. Именно различием в находимых среди окружающей природы средствах производства и жизненных средствах в значительной степени были обусловлены различия в способе производства, образе жизни общин и в производимых ими продуктах.

Анализируя взаимодействие общества и природы, нельзя не рассмотреть влияние на его развитие географической среды. Географическая среда есть та часть природы (растительный и животный мир, вода, почва, атмосфера Земли), которая вовлечена в сферу жизни общества, прежде всего в производственный процесс. Многообразие свойств природы является естественной основой разделения труда человека (охота, рыбная ловля, земледелие, скотоводство, добыча полезных ископаемых и т.д.). От особенностей природной среды зависят направления человеческой деятельности, в частности, развитие тех или иных отраслей производства в различных странах и на континентах. Недостаточные или неблагоприятные природные условия на определенных территориях Земли зачастую существенно тормозили общественное развитие.

Древние цивилизации возникли первоначально у народов южных стран – на берегах Нила, Евфрата, Тигра, Ганга, Инда и т.д., а не у народов Севера. Одной из важнейших причин этого, безусловно были природные условия. Например, климат Древнего Египта в большей мере благоприятствовал первоначальному развитию там общественной жизни, чем климат Скандинавии, ибо требовал меньших затрат труда.

Однако лучшие природные условия южных стран обеспечивали эти преимущества главным образом на ранних ступенях развития человечества. В дальнейшем же положительная роль благоприятных природных условий превратилась в отрицательную: они не стимулировали у южных народов последующего общественного развития. Когда они находили все необходимые им средства к существованию в природе в готовом виде, то у них уже не было стимулов для развития производства, а следовательно, и для своего собственного развития. Таким образом, не только наличие тех или иных природных условий, но и, наоборот, их недостаток могут оказывать ускоряющее влияние на развитие общества.

Особое место в изучении взаимоотношений природы и общества занимают имеющиеся между ними противоречия. История совместного существования человека представляет собой единство двух тенденций. Во-первых, с развитием общества и его производительных сил постоянно и стремительно расширяется господство человека над природой. Сегодня это проявляется уже в планетарном масштабе. Во-вторых, одновременно постоянно растет уровень противоречий, дисгармония между человеком и природой.

Природа, несмотря на все бесчисленное многообразие ее составных частей, есть единое целое. В силу данного обстоятельства воздействие общества на отдельные части природы оказывает (даже независимо от воли людей) одновременное воздействие и на другие его части. Игнорирование человеком целостного диалектического характера природы приводит к отрицательным последствиям как для природы, так и для общества.

Единство отношений людей друг к другу и к природе находило свое теоретическое выражение и в присущих самому раннему периоду развития человечества формах общественного сознания. Производство идей, представлений, сознания, т.е. духовное производство, было вплетено в материальную деятельность и в материальное общение людей. Поэтому народные верования и древние религии, обожествляющие природу, наряду с идеальным отражением практического к ней отношения сами играли определенную роль в производственном процессе. Одушевляя природу, люди пытались выявить действующие в ней закономерности и объяснить причины происходящих явлений. Разумеется, в тех условиях эта попытка приводила обычно лишь к подмене реальных связей вымышленными, но практическая направленность оставалась их характерной чертой. Народные верования и древние религии призваны были предвидеть наступление в природе некоторых событий и определенным образом воздействовать на них, важную роль при этом играла магия.

В рабовладельческой и феодальной формациях для людей также было характерно восприятие природы как неорганического тела человека, жизнь большинства трудящихся проходила преимущественно в общении с ней. В то же время отделение человека от условий производства создавало реальные предпосылки для отчуждения человека от природы. Частная собственность и деньги – эта “всеобщая, установившаяся как нечто самостоятельное, стоимость всех вещей” – “лишили весь мир как человеческий мир, так и природу – их собственной стоимости... – писал К.Маркс. – Воззрение на природу, складывающееся при господстве частной собственности и денег, есть действительное презрение к природе, практическое принижение ее”. Эта двойственность находит свое отражение в мифологической, религиозной, научной формах.

Значительно усложнившееся, внутренне противоречивое отношение к природе находит идейное выражение в христианской религии, господствовавшей форме общественного сознания в средние века. Христианство, по словам К.Маркса, “теоретически завершило самоотчуждение человека от себя самого и от природы”, идейно оформило разрыв между природой и человеком, между природным и духовным. Считая даже “нашу собственную природу... не принадлежащей нам”, оно тем более считало таковой внешнюю природу. Однако наряду с христианской религией существовали и народные верования, возникшие в языческие времена и отражавшие еще продолжавшую существовать “сращенность” индивида с природными условиями производства.

В развитой, законченной форме отчуждение человека от природы начинается при капитализме. В условиях капиталистического способа производства появляется все большая зависимость индивидов от общества, обмен – это уже преимущественно не обмен веществом и энергией с природой, а “обмен, совершаемый людьми между собой”. На этом этапе используются уже не столько естественные богатства жизненными средствами, сколько естественные богатства средствами труда. Следовательно, уже не столько характер естественной среды определяет характер социальной, сколько характер социальной среды определяет те элементы природной среды, которые вовлекаются в сферу трудовой деятельности и оказывают влияние на жизнь общества.

Труд, в процессе которого реализуется непосредственное единство человека и природы, оказывается при капитализме деятельностью, “совершенно чуждой себе, человеку и природе”.

Всецело подчиненное целям наживы капиталистическое производство ориентирует людей на узкоутилитарное отношение к природе, пренебрегающее целостностью и системной организованностью природной среды. Она дробится на отдельные объекты, подлежащие частичному использованию, независимо от остальных, с целью получения максимальной выгоды при минимальных затратах. Естественно, что технология и организация производства при капитализме несут на себе отпечаток этого утилитарно-ограниченного отношения людей к природе в целом.

Анализируя деградацию природы при капитализме, К.Маркс и Ф.Энгельс доказали, что дело не только в нежелании отдельного капиталиста отказаться от сверхприбыли, чтобы избежать загрязнения окружающей среды, но главным образом в том, что природа как самостоятельное явление вообще не включена в систему учитываемых при принятии решений факторов, в систему ценностей буржуазного способа мышления. Истоки этого отношения к природе заключены в таких основополагающих характеристиках капиталистического производства как господство частной собственности, отсутствие централизованных плановых начал, стремление к сокращению издержек производства, куда входит и стоимость мероприятий по охране окружающей среды, обострение классовых противоречий и конкурентной борьбы и т.д.

Эти черты капиталистического строя с самого начала содержали в себе возможность серьезных экологических нарушений. Возникает опасность разрушения целостности биосферы, появления ситуации, которая получила название экологического кризиса.

Жертвами “экологической” эксплуатации становятся ныне не только наименее обеспеченные слои населения развитых капиталистических стран, но и население развивающихся государств, куда сейчас переносятся сильно загрязняющие окружающую среду производства, продаются лицензии на технологические процессы с неизученными последствиями, экспортируются товары, запрещенные по экологическим соображениям к продаже в развитых капиталистических странах, и т.д.

Экологическая проблема оказалась тесно связанной с такими больными вопросами современных капиталистических государств, как возможность и характер дальнейшего экономического роста, сырьевой и энергетический кризис, проблемы крупных городов и бедности, улучшения производственной среды и расширения рабочего контроля на производстве, совершенствования здравоохранения и т.д. Отразилась она и на отношениях развитых капиталистических стран между собой, а также с третьим миром. В современных условиях борьба за чистоту окружающей среды все теснее связывается с борьбой за мир. В ходе гонки вооружений бессмысленно растрачиваются ценнейшие природные ресурсы, военная промышленность служит источником наиболее опасных видов загрязнения природной среды планеты, военные действия наносят колоссальный ущерб окружающей природе.

Могут сказать, что критика капиталистического природопользования, как она воспроизведена по работам основоположников марксизма, относится к периоду классической фазы развития этого общества от его становления и до XIX в., а с тех пор капитализм сильно изменился во всех отношениях, включая и его отношение к природе.

Изменения, конечно, произошли, и весьма заметные. Введение жесткой системы контроля за загрязнением окружающей среды, беспощадные штрафы за превышение нормативов загрязнения, введение платы за загрязнения в пределах нормы и т.д. – все это позволило создать эффективные экономико-правовые условия регуляции процессов загрязнения природной среды. У предпринимателей и руководителей производства появилась заинтересованность в совершенствовании технологий с целью снижения ресурсозатрат и уменьшения количества поллютантов (лат. pollut –марание), и результаты такой политики не замедлили сказаться. Наметилась тенденция снижения затрат вещественных и энергетических ресурсов во многих развитых странах современного мира. Тем самым продемонстрированы колоссальные возможности современной науки и техники в преодолении экологических трудностей.

Однако все это нисколько не меняет сущности капиталистического способа производства, его подчиненности интересам получения максимальной прибыли со всеми вытекающими отсюда социальными и экологическими последствиями. При такой ориентации общественного производства сохраняется тенденция к перепотреблению природных ресурсов и соответственному росту загрязнения окружающей среды, остаются трудности, мешающие существенной рационализации производственной и потребительской сферы в соответствии с возможностями биосферы, остается, следовательно, тенденция к дальнейшему обострению экологического кризиса.

Крайне зыбкими в этих условиях остаются надежды на переход современной цивилизации к стратегии устойчивого развития. Вот почему перспективы благополучного социального развития в гармонии с окружающими природными условиями все более определенно связываются с той стадией общественного прогресса, которую называют постиндустриальной. Прежде всего предполагается существенная смена приоритетов общественного развития, когда во главу угла будут поставлены интересы сохранения природной среды и полноценного общественного развития путем эффективного применения достижений науки и техники, опирающихся на основательный учет возможностей биосферы и составляющих ее экосистем. Эта модель развития, разумеется, вберет в себя лучшие достижения предыдущих этапов человеческой истории и откроет начало эпохи экологически допустимого развития.

Основные исторические этапы взаимодействия общества и природы.

Эволюция философских представлений о взаимосвязи общества и природы во многом определялась степенью развития самого общества, а также господствовавшими в то или иное время экономическими, политическими и религиозными воззрениями.

Таким образом, можно выделить следующие этапы взаимодействия природы и общества в понимании философии:

1. Во времена античной философии человек и природа мыслились как единое целое, гармонически взаимосвязанное. Идеалом общества было стремление жить в согласии с природой, познать ее, использовать в качестве объекта наблюдения. Еще не сильно развитые материальные силы общества не позволяли рассматривать природу как цель потребительской деятельности человека.

2. В Средние века европейская философская мысль находилась под сильным влиянием религии. Поэтому природа, и в первую очередь сам человек, рассматривались как творения Божьи. Человек как высшее существо, созданное Богом по своему образу и подобию, наделенное бессмертной душой, начинает противопоставляться более «низкой» греховной природе. Речь идет уже не о слиянии человека с природой, а о их противопоставлении и возвеличивании человека над природой – падает и не поощряется интерес к изучению материального мира.

3. Но в последовавшую за средневековьем эпоху Возрождения этот взгляд существенно изменился. То, что прежде считалось Божьей волей, отныне приписывается человеку. Он – средоточие всего. Меняется отношение к человеку, меняется и отношение к природе. Если до этого времени она была лишь объектом воздействия, то теперь становится предметом активной эксплуатации – интеллектуальной и промышленной. Она не просто поприще для человеческой деятельности, а «мастерская» (как ее назвал Ф. Бэкон). В тоже время природу начинают рассматривать как источник красоты, радости и вдохновения. Даже раздаются призывы вернуться назад, к природе, к «золотому веку» человечества.

4. В Новое время (17-18 вв.) бурно развиваются науки. И в философских воззрениях, и в практических действиях все более отчетливо обозначается новый тип взаимоотношений природы и общества.

Природа как целое перестала существовать для ученых. Она оказалась разветвленной, раздробленной. Многие исследователи видели в природе объект для насильственных действий со стороны человека. Молитвенное, поэтическое отношение к природе начало постепенно разрушаться. Центральная идея Нового времени – человек должен покорить природу, овладеть ею, стать господином. В науке главной задачей становится познание тайн и законов природы. Господство техники и машины, по словам Н.А. Бердяева, есть прежде всего переход от органической жизни (в единстве с природой) к организованной деятельности. Такой переход является результатом прорыва духа в природу и внедрением разума в стихийные процессы.

5. Постепенно в теории и практической деятельности человека окончательно возобладала тенденция все полного господства человека над природой. (Человек осознал свою мощь). Она сохранялась и все более усиливалась вплоть до середины 20 века. И лишь в последние десятилетия, уже на рубеже глобальной экологической катастрофы, стала очевидна задача поиска разумного баланса в отношениях общества и природы.

Глобальные проблемы современности и перспективы человечества.

Сегодня на географической карте планеты не осталось не только «белых пятен», куда еще не проник человек, но и пространств, не затронутых в той или иной степени деятельностью человека или ее последствиями. Биосфера Земли, т.е. сфера обитания живых существ, подвергается мощному воздействию различных видов человеческой деятельности. Антропогенное воздействие на природу постоянно возрастает. Сегодня силы человека, вооруженного техникой, сравнимы с силами природы, а порой превосходят их.

Поэтому перед человечеством возник целый ряд ранее неизвестных проблем, от степени успешности и оперативности решения которых зависит его существование. Эти проблемы получили название глобальных по той причине, что они затрагивают не отдельные регионы или страны, а человечество в целом.

Тесная взаимосвязь в рамках современного мира такова, что ни одна страна не может не испытать на себе воздействия факторов общемирового значения. Роль этих факторов постоянно возрастает. Например, последствия ядерного испытания ощущаются повсеместно, а порой, вследствие направления ветра, сила радиоактивного заражения более велика в районах, достаточно удаленных от точки взрыва. Истощение озонового слоя, вызванное развитием определенных видов производств в отдельных странах, ощущается всеми жителями планеты и т.д.

Таким образом, под глобальными проблемами современности понимается комплекс острейших социоприродных противоречий, затрагивающих мир в целом, а вместе с ним отдельные регионы и страны. Можно выделить следующие характерные черты глобальных проблем. Во-первых, это такие проблемы, которые затрагивают интересы не только отдельных людей, но могут повлиять на судьбу всего человечества (т.е. на перспективы будущего развития мира). Во-вторых, глобальные проблемы не решаются сами собой и даже усилиями отдельных стран. Они требуют целенаправленных и организованных усилий всего мирового сообщества. Нерешенность глобальных проблем может привести в будущем к серьезным и, возможно, необратимым последствиям для человека и его среды обитания. В-третьих, глобальные проблемы тесно связаны одна с другой. Поэтому довольно трудно даже теоретически вычислить и систематизировать их, но еще сложнее разработать систему последовательных шагов для их решения.

Но прежде чем принимать какие-либо конкретные действия по решению определенной проблемы, ее необходимо досконально изучить, выявить специфические черты, определить возможные последствия этой проблемы и создать проект ее ликвидации. Метод изучения глобальных проблем получил название глобального моделирования. Особая роль в разработке и применении глобального моделирования принадлежит Римскому клубу – организации западных ученых, бизнесменов, политиков и общественных деятелей, занятых выработкой мер по предотвращению глобальных угроз.

Клубом была проведена целая серия исследований пределов роста мировой цивилизации, обусловленных конечностью размеров и ограниченностью ее возможностей выносить нагрузку антропогенного характера. Исследователи пришли к заключению, что при сохранении существующих тенденций уже в первой четверти 3-го тысячелетия человечество может прийти ко всеобщей катастрофе. Был сделан вывод, что необходимо ограничить развитие производства, а также значительно замедлить рост численности населения планеты.

Выступив в начале 70-х гг. с провозвестием катастрофы, которая грозит технической цивилизации, т.е. цивилизации, основанной на использовании машин и индустриальной технологии, члены клуба выделили следующие глобальные проблемы, которые создают угрозу существованию человечества в целом:

гонка вооружений и угроза развязывания ядерной войны;

загрязнение окружающей среды и Мирового океана, истощение природных ресурсов;

рост народонаселения на планете, расширение зон бедности, нищеты.

Из всех глобальных проблем демографическая проблема сегодня оказывается основной. Остальные проблемы возникают в связи с увеличением числа людей на Земле. Демографическая обстановка на планете существенно меняется. Процесс неудержимого прироста населения Земли неравномерен. В нашей стране смертность превышает рождаемость на 1 млн. человек. В развитых странах приросты минимальны, либо их вовсе нет. Зато «третий мир» продолжает стремительный рост. При этом удивительна зависимость: в тех странах, где экономическая и политическая ситуация складывается неблагополучно, население увеличивается быстрее.

В настоящее время все еще сохраняется угроза термоядерного пожара. Хотя договоры о сокращении стратегических ядерных арсеналов подписаны, и пока что они молчаливо соблюдаются, но еще ни одним ядерным государством не ратифицированы, не приобрели статус закона. На сегодняшний день уничтожено лишь несколько процентов огромных ядерных запасов. Однако, процесс ядерного разоружения может растянуться на длительный срок. Тем не менее нельзя полностью откинуть угрозу развертывания ядерной войны. Мировой конфликт может быть вызван непреднамеренно, в результате расползания локальных противоречий, утраты контроля над ядерным оружием. Полностью не исключен и захват ядерных арсеналов со стороны террористических групп. Поэтому одна из важнейших предпосылок будущего – устранение угрозы ядерного уничтожения. Человечество должно осознать истинные последствия войны, как и любых других проявлений насилия. Их следует рассматривать в качестве такой же патологии, как сегодня выглядят рабство и каннибализм. Исходя из этих целей, сейчас во всем мире реализуется международная программа «Культура мира».

Проблема экологии связана с уничтожением лесов, интенсивной земледельческой деятельностью, с ростом больших городов и увеличением городского населения, со значительным развитием сети железных и автодорог. Особое значение для функционирования биосферы имеют леса, почвы и сохранение естественного круговорота воды в природе. Однако именно эти факторы нормальной жизнедеятельности организмов подвергаются все большему угнетающему воздействию в связи с развитием общества. Неблагоприятным изменениям подвержен состав атмосферы Земли. Сжигание органического топлива (угля, нефти, газа), уничтожение лесов и обработка почвы повысили за последнее столетие содержание углекислого газа в атмосфере на 15 %.В связи с этим происходит общее потепление климата, что может привести к таянию льдов в Антарктиде и Гренландии. В результате произойдет значительное повышение уровня Мирового океана, что грозит уничтожением значительных территорий.

Экологический кризис проявляется как нарушение естественного равновесия в результате чрезмерных перегрузок природной системы, многократного превышения допустимых норм загрязнения окружающей среды. Природа оказывается не в состоянии адсорбировать (очистить и включить в природные системы) отходы человеческой деятельности. Поэтому если люди хотят жить, не уничтожая природную основу своего существования, они должны помочь природе справиться с этими перегрузками, которые они сами на нее возложили.

По мере развития экономической деятельности все большее число природных ресурсов переходит из категории возобновляемых в категорию невозобновляемых. Следствием этого может быть либо полное исчерпание запасов, либо ограничение, связанное с экономической безопасностью, то есть когда дальнейшая разработка ставит под угрозу экономическое равновесие, либо – невозможность для общества платить за данный ресурс слишком высокую цену. Примером последнего может служить гипотетическая возможность добывать воду из воздуха путем синтеза, содержащихся в нем кислорода и водорода. Такая добыча потребовала бы колоссальных энергетических и иных затрат.

В подходе к решению экологических проблем можно выделить три главных направления. Они формируют основные стратегии природоохранительной деятельности: ограничительную, стратегию оптимизации и стратегию замкнутых циклов.

Ограничительная стратегия в качестве средства предотвращения экологических катастроф предлагает ограничение развития производства и соответственно потребления. С этой точки зрения всякий рост производства чреват увеличением нагрузки на природную среду. Сторонники данной стратегии настаивали на «нулевом росте», требуя немедленного закрытия экологически вредных производств, призывая к добровольному ограничению потребления и т. д. Стратегия оптимизации предполагает нахождение оптимального уровня взаимодействия общества и природы. Однако, такой уровень не должен превышать критического порога загрязнения. Он должен быть таким, чтобы был возможен обмен веществ между обществом и природой, не отражающийся отрицательно на состоянии окружающей среды. Стратегия замкнутых циклов предполагает создание производств, построенных по циклическому принципу, за счет чего достигается изоляция производства от воздействия на окружающую среду. Замкнутые циклы возможны при использовании биотехнологии, позволяющей перерабатывать неорганические отходы производства в органические вещества. Последние вновь могут быть использованы для создания полезных человеку продуктов.

Сегодня уже созрело представление о том, что мы находимся на переломном этапе, ближних подступах к вступлению в новое историческое измерение. С напряженным вниманием всматривались христианские богословы в 2000-й год от Рождества Христова, умножались грозные пророчества, апокалиптические умонастроения, выраженные на страницах печати. В настоящее время весьма актуальна «философия конца», которая пронизывает весь текст Откровения Святого Иоанна Богослова. Все чаще говорится о появлении Антихриста и о втором пришествии Христа. Один за другим ставятся зловещие диагнозы, что мир находится на одной из последних ступеней духовной нищеты и деградации, что очень скоро на головы людей обрушатся невиданные ранее войны, губительные для Земли, ураганы, землетрясения, что не менее 90 % людей будет уничтожено и т.д.

Поэтому не случайно различные концепции глобального развития подчас характеризуются как поиск «стратегии выживания». Речь уже пошла не о том как «жить», а о том как «выжить», и это не может не вызвать глубокой озабоченности у всех мыслящих людей.

Сейчас формулируется концепция «устойчивого развития», названная стратегией человечества. В центре ее находятся те действия, которые люди Земли должны предпринять для обеспечения сопряженного коэволюционного развития Человека и Природы. Ясно, что для восстановления паритета общества и биосферы людям придется уменьшить свои потребительские запросы и в первую очередь уверенность в своем превосходстве над природой и возможности делать все, что захочется.

Особое место в глобальной проблематике и концепциях развития человечества заняли идеи русского космизма. В работе «Философия общего дела» Н. Федоров, которого считают основателем русского космизма, ставит все проблемы человеческого бытия в зависимость от отношения человека к Космосу. Социальные, исторические, межличностные отношения рассматриваются им на основе представления о человеке как существе космическом. Людей должен объединить великий замысел или общее дело. Таким общим делом станет дело воскрешения всех людей, когда-либо живших на Земле. По Федорову, люди вполне могут победить смерть, и в будущем они станут существами бессмертными. Но следует стремиться не только к достижению бессмертия для будущих поколений, но и к воскрешению для бессмертной жизни всех ранее живших. Речь у него идет о воскрешении в прямом физическом смысле, т.е. о радикальном изменении или преображении физической природы человека. Такой преображенный человек будет иметь право стать подлинным хозяином Вселенной, т.к. он перестанет выступать хищником по отношении к природе. Он будет не только сам находиться в гармонии с ней, но получит право и возможность устранять природные несообразности, исправлять элементы природной дисгармонии.

Еще одной из концепций русского космизма относительно перспектив человечества является концепция перехода к Ноосфере. Понятие ноосферы происходит от греческого nous – разум и sphaira – шар, сфере, т.е., буквально, это сфера разума. В целом, под ноосферой понимают область взаимодействия природы и общества, т.е. ту область биосферы, которая находится под влиянием активной деятельности человека, и поэтому многие ее процессы в принципе могут быть управляемы и направляемы человеком.

Понятие ноосферы является ключевым понятием учения В.И. Вернадского. Основные положения концепции Ноосферы Вернадского можно сформулировать следующим образом: 1) деятельность человека постепенно становится основным фактором эволюции биосферы и всей Земли как космического тела; 2) для дальнейшего развития человечества и биосферы человек должен будет однажды взять ответственность за характер протекания основных эволюционных процессов нашей планеты. Исходя из этих положений более уместно говорить об эпохе ноосферы, т.е. такой эпохе в истории человечества, когда развитие производительных сил, развитие цивилизации в целом должно быть согласовано с развитием планеты и прежде всего биосферы. В эпоху ноосферы большую роль будет играть осознанное поведение людей, согласованное с оъективно-необходимыми требованиями поддержания стабильности окружающей среды.

Таким образом, в эту эпоху должно быть обеспечено совместное и согласованное развитие общества и природы.

Рубеж 20-21 веков должен (по мнению философов) стать эпохой утверждения новых технологий в сфере производства, быта, общественной организации, политики, общения и государственной жизни. Однако, важно, чтобы достижения человеческого ума и духа помогли человечеству выбрать наименее опасный магистральный путь развития в будущую цивилизацию. Философы вполне правомерно говорят о «гуманистической революции», которая призвана соотнести социальное развитие с запросами человека, с его интересами. В сознании мыслителей все более прочно укореняется мысль, что наиболее стойким и перспективным может оказаться лишь такой строй, который будет соотноситься с мерками самого человека, его запросами.

Прежде всего, человек должен относиться к другому человеку с любовью. Это будет общество, зиждущееся на узах братства и солидарности, а не на кровных или почвенных узах (то есть основанных на осознании территориальной общности); общество, которое даст человеку возможность господства над природой через творчество, создание, а не разрушение; общество, в котором каждый будет обладать чувством индивидуальности и переживать самого себя как личность. Наконец, это будет общество, в котором система ориентации и увлеченности человека не будет отягчена искажениями реальности и поклонением идолам.

Введение

Природа и ресурсы природы – основа, на которой живет и развивается человеческое общество, первоисточник удовлетворения материальных и духовных потребностей человека. Общество не может существовать без природной среды. Человек является частью природы и как живое существо, своей элементарной жизнедеятельностью оказывает важное воздействие на природную среду. Человек и природа неотделимы друг от друга и тесно взаимосвязаны между собой. Для человека, как и общества в целом, природа является средой жизни и единственным источником для существования ресурсов.

Поддержание природы в пригодном для жизни состоянии возможно только при правильно выбранной стратегии социальной и хозяйственной деятельности людей. Экология, чтобы оправдать возлагаемые на нее надежды, не должна ограничиваться рассмотрением проблем «охраны природной среды» или «рационального использования ресурсов». Необходима более широкая теория взаимодействия общества с природой, позволяющая предвидеть долговременные тенденции развития экологической ситуации, предлагать принципиальные, а не сиюминутные меры по ее улучшению. Одни полагают, что общество есть, в сущности, часть природы, только измененное. Другие наоборот, «теряют» природу, сводя ее к обществу. Само слово «природа» подобно почти всем словам естественного языка, неоднозначно. Как минимум, оно употребляется в широком и узком смысле. Под природой понимается все многообразие действительности, это некий аналог объективного мира в его бесконечных проявлениях. Природа выступает как синоним понятия Вселенная, материя, бытие.

Целью исследования является структура экологического знания, которая заключается в развитии современных процессов, связанная с увеличением интенсивности антропогенного воздействия человека на природную среду.

Угроза глобального экологического кризиса вызывает необходимость подчеркивать всеохватывающее влияние природы на жизнь людей и требует считаться с объективными факторами человеческого существования.

Попытаемся построить современную модель взаимодействия общества и природы. По нашему мнению, адекватной моделью для анализа отношения общества и природы является понятие системы как комплекса, т.е. подход, связанный с изучением целостностей разнородных по своему материальному составу, но единых по выполняемым функциям. Как известно, объединяющей основой множества целостностей является однородность и сходство входящих в них компонентов. В совокупности это ограничивает систему от других объектов, выделяя из окружающей среды.

Что дает комплексная модель взаимодействия природы и общества в сравнении с другими представлениями об этом взаимодействии?

Прежде всего она предполагает отказ от истолкования природы как чего—то внешнего обществу, природа входит здесь в систему взаимодействия, что позволяет избежать как консервативного, так и прогрессистского утопизма. Если первый полагает, что природу можно сохранить как таковую, отдельно от человеческого влияния, то второй склоняется к тому, что можно «прожить без природы», в искусственной среде. В рамках системного комплекса спор о том, включает ли в себя общество, природу или природа — общество, уже неправомерен. Они взаимодействуют в точном смысле данного слова, образуя неразрывный континуум. Это не значит, что между ними нет противоречий или противоречия находятся в некоем симметричном равновесии. В силу различных законов развития природы и общества их соотношение практически всегда асимметрично, но оно не является предзаданным, оно изменчиво, диалогично.

Формируя комплекс «природа — общество» как в целом, так и в частных его проявлениях, надо помнить, что это сложная нелинейная система. Каждый из компонентов испытывает воздействие другого, выступает в одно и то же время и причиной и следствием. Причина и следствие меняются местами, из чего вытекает рассмотрение природы не просто как объекта, а как стороны взаимодействия. Сознательный же субъект — общество, человек в более отдаленной перспективе тоже оказывается объектом — испытывает на себе последствия своей собственной преобразующей деятельности (таблица 1).

Таблица 1. Экологическое сознание «природа-общество»

В процессе исторического развития системы «природа—общество», диалектическое оборачивание зависимости субъекта и объекта осуществляется непрерывно.

Не будем, однако, слишком обольщаться нашими победами над природой. За каждую такую победу природа нам мстит. Каждая из этих побед имеет, правда, в первую очередь, те последствия, на которые мы в основном рассчитываем, но во вторую и третью очередь совершенно другие непредвиденные последствия, которые часто уничтожают значение первых.

На каждом шагу факты напоминают нам о том, что мы ни в коем случае не властвуем над природой так, как завоеватель властвует над чужим народом, мы господствуем над ней так, как кто – либо находящийся вне природы, — что мы, наоборот, нашей плотью, кровью и мозгом принадлежим ей и находимся внутри ее, что все наше господство над ней состоит в том , что мы, в отличие от всех других существ, способны познавать ее законы и правильно применять их [1].

Реальный процесс взаимодействия общества и природы исключает всякое «абсолютно первичное» и «абсолютно вторичное», он представляет собой двусторонний процесс, который можно правильно понять, исследуя каждую сторону, считаясь с ними как с равноценными категориями. При таком подходе сохранение целостности «природа — общество» предполагает одновременное развитие и природы, и общества. Однако во всяком взаимодействии следует искать его ведущую сторону. Такой стороной является та, с которой начинается каждый новый круг развития, вследствие чего к специфике отношений в системе «природа — общество» надо подходить исторически. Так, в период становления человека и общества определяющими были природные факторы. От их состояния решающим образом зависело быть человеку и обществу или не быть. Влияние природы в качестве фактора развития общества велико и в период присваивающей экономики, аграрного натурального хозяйства. Уровень развития производительных сил еще не давал возможности изменять природу так, чтобы обеспечить развитие общества без непосредственной зависимости от состояния дикой природы. Преобладает потребление естественных продуктов, а не их производство, приспособление к имеющимся условиям существования, а не их изменение.

Все сказанное означает, что теперь решение проблемы оптимизации взаимодействия общества с природой зависит от уровня развития общества, от того, как оно в дальнейшем будет строить свои отношения с природой. Чем дальше зашел процесс развития цивилизации, тем в большей степени состояние природы обусловливается его характером и направленностью. Целесообразное экологическое поведение людей тесно связано с их социальным поведением, с личными ценностями и идеалами, которые они исповедуют (рисунок 1.)