Водные хемогенные отложения подразделяются на субаэральные (натечные), образованные главным образом в воздушной среде, и субаквальные — преимущественно в водной среде.

К натечным образованиям относятся разнообразной формы и размеров сталактиты, нарастающие со свода, и сталагмиты — со дна пещеры, образующиеся при медленном испарении насыщенной углекислотой воды, проникающей по трещинам внутрь пещеры. Сталактиты могут иметь вид бахромы, занавесей, встречаются также боченковидные и причудливо ветвящиеся формы (гелек-титы). Сталагмиты часто имеют конусовидную форму, иногда они сложные пальмовидные, палкообразные, в форме подсвечника и т. п. Размеры их различны, возраст может быть более 200—300 тысяч лет. Обычно сталактиты и сталагмиты сложены кальцитом, но могут состоять из барита, окислов кремния, железа и др.

Субаквальные образования пещер представлены корками кальцита, возникающими в пещерных озерах — гурах. На дне озер и в небольших углублениях с водой можно встретить белый или желтоватый «пещерный жемчуг» величиной до 15—20 мм, или скопление многочисленных мелких оолитов (см. рис. 34).

Отложения источников карстовых вод развиты на склонах и в днищах долин у выхода на поверхность, где они образуют иногда значительных размеров по площади известковые туфы. Это обычно пористая порода, часто содержащая органические остатки (растения и раковины моллюсков). С выходами термальных углекислокальциевых вод связано образование травертинов — известковых образований более твердых и хорошо раскристалли-зованных в отличие от известкового туфа.

Пещерный лед и снег накапливаются в вертикальных карстовых полостях и в карстовых пещерах, где температура воздуха близка к нулю. Холодные и талые воды, проникающие в подземные полости, могут образовывать ледяные натечные формы (сталактиты, сталагмиты и др.). В СССР известна Кунгурская ледяная пещера на Урале, где вековые толщи льда достигают 3—4 м

мощности.

Органогенные отложения встречаются в пещерах, которые были населены летучими мышами и птицами. Здесь образуются залежи фосфоритов в виде скоплений костей и экскрементов (гуано) летучих мышей и птиц, а также глин, обогащенных фосфатом. Эти отложения служат отличным азотно-фосфорным удобрением.

Отложения культурного слоя представлены продуктами жизнедеятельности человека и встречаются в пещерах, которые использовались первобытным человеком в качестве жилища. Здесь встречаются кости животных, раковины, орудия труда, глиняные черепки, кострища, погребения и т. п.

СУФФОЗИЯ

С деятельностью подземных вод связан процесс суффозии, по своему морфологическому выражению очень напоминающий карст. Однако сущность этого процесса отлична от карстообразования, отчего суффозию относят к ложному карсту, или псевдокарсту. Суффозия — это механический вынос мельчайших частиц породы циркулирующими подземными водами. Наиболее широко распространена суффозия в глинистых породах (глинах, суглинках, лёс-сах), благодаря чему существует и другое не совсем правильное название этого явления «глинистый карст». Особенно характерен этот процесс для областей с засушливым климатом (Казахстан,

102

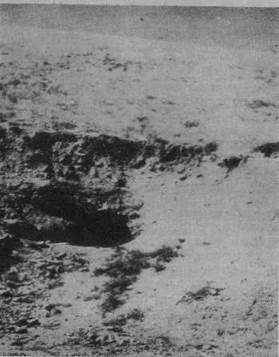

Средняя Азия, Закавказье и др.). По трещинам усыхания и отдельностям, образующимся в глинистых породах, циркулируют подземные воды и вымывают все более мелкие частицы, нарушая структуру и устойчивость породы. Возникают разнообразные формы просадки грунтов — суффозионные провалы, колодцы, овраги, во ронки и блюдца (рис. 35).

Уносящая мелкие частицы

вода расширяет трещины в

глинистых породах, превращая

их в колодцы до нескольких

метров глубиной. При наличии

водоупора, расположенного

| Рис. 35. Суффозионная воронка в четвертичных суглинках. Хр. Бол. Каратау |

близко от дневной поверхности, возникает сток подземной воды и вынос частиц в полость, образующуюся под дном оврага. Иногда поверхностный водоток совсем прекращается, поскольку весь сток идет по оврагу под землей. Выход эти воды находят либо в склоне долины, либо у подножия его. Вдоль тальвега поверхностного оврага наблюдается несколько

таких колодцев, чередующихся с провалами, образованными при обрушении сводов подземных оврагов. Провалы представляют собой впадины с вертикальными станками, часто разделенные перемычками — мостами. На участках более интенсивного выноса частиц из глинистых пород (над пустотами, в более рыхлых породах) более энергично происходит процесс просадки грунта, образуются воронки проседания (суффозионные воро<нки). Они имеют правильную форму и измеряются несколькими метрами в диаметре.

В областях развития лёссовых пород значительной мощности, на ровных водораздельных пространствах наблюдается характерный просадочный рельеф, связанный с суффозией, так называемые степные блюдца (поды). Это понижения овальной формы с пологими склонами, глубиной 3—6 м и несколько десятков или сотен метров в поперечнике. Их образование связано с просачиванием поверхностных вод, выносом из лёссов карбонатов, уплотнением его при замачивании и смыкании пор, приводящим к проседанию. Примером могут служить лёссовые равнины Украины, Молдавии, Юго-Западной Сибири и Средней Азии.

ТЕРМОКАРСТ

Сущность термокарста (термического карста) заключается в вытаивании подземного льда, входящего в состав толщи мерзлых пород, сопровождающемся образованием различных просадочных форм на земной поверхности. Процесс этот свойствен областям с холодным климатом и многолетнемерзлыми горными породами. Вытаивание ледяных включений, расположенных на небольшой глубине в мерзлых породах, происходит вследствие местного увеличения в них притока тепла (усиление дренажа, уничтожение растительного покрова и т. п.).

В зависимости от генетического типа льда возникают различные формы термокарста. На участках вытаивания жильных льдов образуются полигональные просадочные формы (сетчатые, ячеистые и др.), при вытаивании инъекционных льдов — плоскодон-но-западинные и западинно-бугристые формы (различной формы блюдца, воронки, ложбины до 1—3 м глубиной и несколько десятков метров длиной). Глубокие термокарстовые котловины возникают на сильно льдистых мерзлых породах, пронизанных мощными ледяными жилами. Часто на дне просадочных форм встречаются мелкие и крупные (до 10—20 км в поперечнике) термокарстовые озера, болота или заболоченные луговины (аласы).

Изучение карста, термокарста и суффозии имеет большое практическое значение. Развитие подземных карстовых полостей в горных породах часто приводит к деформации вышележащих пород (грунтов), что создает угрозу для нормальной эксплуатации различных сооружений (деформации транспортных путей, промышленных и гражданских построек). При строительстве в областях развития многолетнемерзлых грунтов важно учитывать возможность возникновения термокарстовых явлений вследствие строительных работ (выемка грунта и т. п.). При гидротехническом строительстве (плотин для электростанций, водохранилищ, шлюзовых судоходных каналов и т. п.) через карстовые и суффо-зионные полости может произойти фильтрация воды и осушение водохранилищ и каналов. При разработке полезных ископаемых в карстовых районах необходимо предусмотреть возможный мощный приток карстовых вод и затопление горных выработок.

Карстовый процесс играет вместе с тем и положительную роль во многих аспектах хозяйственной деятельности человека: при поисках и разведке месторождений полезных ископаемых, при изыскании источников водоснабжения, при осушении болот и т. д. Сами карстующиеся породы (гипс, соль, известняки) часто представляют собой полезные ископаемые; с трещинами и карстовыми пустотами в этих породах связаны месторождения полезных ископаемых, образовавшихся при отложении из гидротермальных растворов различных рудных и других минералов. С погребенным или ископаемым карстом связаны месторождения бокситов, образующихся при поступлении коллоидальных растворов глинозема.

104

Глава VII