Основные типы почв. Все почвы можно разделить на два ряда: элювиальные (автоморфные) и гидроморфные почвы.

Элювиальные почвы формируются в условиях глубокого залегания грунтовых вод на междуречьях, когда атмосферные осадки, проникая глубоко, обеспечивают активный вынос продуктов выветривания и органического разложения. В профиле этих почв выделяется два основных генетических горизонта сверху вниз: 1) элювиальный, или горизонт вымывания (А), отличающийся преимущественным выносом веществ в нижние горизонты. Верхняя часть его выделяется как перегнойно-аккумулятивный подгоризонт (А1), где идет основной процесс накопления гумуса; 2) иллювиальный, или горизонт вмывания (В), где происходит накопление веществ, вынесенных из других частей почвы. Ниже располагается слабо измененная материнская порода или глубокая часть коры выветривания (С) — подпочва. К этому ряду относится большинство почв земного шара. Из них наиболее важны подзолистые почвы, характерные для лесной зоны умеренного климата, и черноземные почвы степной зоны умеренного пояса.

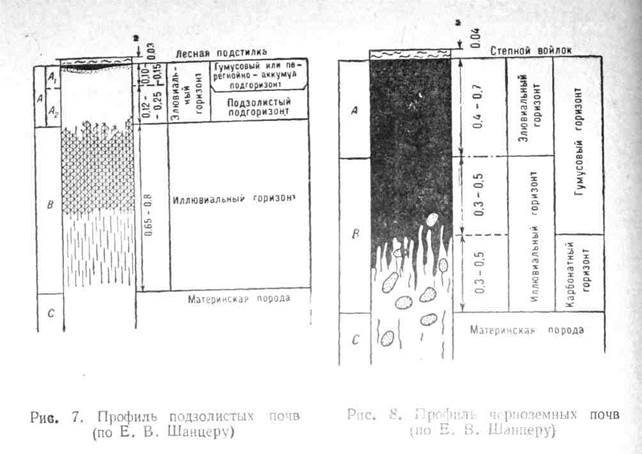

Подзолистая почва формируется в лесах, в условиях достаточного количества осадков, которые, просачиваясь глубоко вниз, интенсивно выщелачивают верхние горизонты. Из горизонта А в горизонт В выносятся коллоидные растворы гидратов А1 и Fe; остается только кварц; гумуса почти нет. Поэтому в элювиальном горизонте под маломощными лесной подстилкой и перегноино-аккумулятивным горизонтом (A1) образуется светлоокрашенный, лишенный питательных веществ бесплодный подзолистый горизонт (А2) мощностью 0,1-0,25 м (рис. 7). В горизонте В происходит коагуляция гидратов Fе и А1, что приводит к цементации и окрашиванию в бурые тона на глубину до 0,9 м.

Черноземная почва развивается в зоне травянистых степей, где количество осадков приблизительно равно испарению. Происходит просачивание на глубину 1—2 м, и затем летом — высыхание. Выносятся в иллювиальный горизонт (В) только легкорастворимые хлориды, сульфиды, карбонаты, а окислы Ре, А1 и 51 остаются. Гумус в нейтральной среде коагулирует, становится неподвижным и накапливается в почве, составляя иногда до 25% веса и обеспечивая плодородность черноземных почв, достигающих мощности 1—1,4 м (рис. 8). При движении к югу от степной полосы ближе к пустыне, где растительности и осадков становится все меньше, уменьшается и количество гумуса; процессы почвообразования затухают, окраска становится светлее; черноземные почвы сменяются последовательно каштановыми (0,7 м), бурыми (0,5—0,6 м) и сероземами (0,2—0,3 м).

Гидроморфные почвы развиваются в условиях избыточного переувлажнения вследствие неглубокого залегания грунтовых вод, когда просачивание вниз и промывка атмосферными осадками исключается. В этом случае возможна обратная миграция влаги по капиллярам вверх в сухое время года. Горизонты A и В выделить трудно.

В жарких степях и пустынях, где воды минерализованы, при испарении в этих условиях вследствие засоления образуются солончаки, гипсовые, содовые, глауберовые, чаще натровые (NaCl).

К северу от подзолистых почв, в полосе тундр, происходит также замещение элювиальных почв гидроморфными. Встречаются они еще и в зоне тайги отдельными пятнами среди подзолистых почв, в переувлажненных низинах, так же, как и солончаки в степной полосе среди каштановых почв. В тайге такие почвы называются торфяно-болотными. Из-за переувлажнения и слабого доступа кислорода происходит обугливание растительных остатков, образование торфа; в восстановительной среде окись Ре переходит в закись; под торфяной подушкой (до 0,5 м) вследствие гидролиза алюмосиликатов образуется зеленовато-серый оглеенный горизонт — болотный глей. В тундре торфяно-глеевые почвы развиты почти повсеместно и, в отличие от лесных, маломощны (0,2—0,3 м).

В связи с особенностями состава материнской породы возникают почвы литогенного ряда. В лесной полосе на карбонатных породах образуется перегнойно-карбонатная почва, или рендзина, обогащенная гумусом. На кварцевых песках образуются подзолистые почвы, где резко (до 1—2 м) возрастает мощность горизонта А2 (боровые пески). В степях и пустынях образуются солонцы, содержащие растворимые соли по всему профилю; в отличие от солончаков, где засоленность резко увеличивается кверху, в солонцах она может возрастать книзу, что связано с составом материнской породы.

При изменении геологических условий почвы, как и элювий вообще, могут быть перекрыты какими-либо континентальными отложениями. Изучение таких погребенных почв и элювия имеет важное значение в геоморфологии и четвертичной геологии, поскольку оно помогает восстановить историю развития рельефа и климата.

МЕРЗЛОТНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ИХ РЕЛЬЕФООБРАЗУЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ

В области распространения многолетней (постоянной) мерзлоты образование элювия связано с многократным промерзанием и оттаиванием грунта. Возникает обломочный элювий, причем раздробление достигает местами состояния физической пыли (до 0,05 мм); образуются суглинки, смешанные со щебнем и глыбами. Поверхностный покров полярных тундр формируется под действием морозного выветривания и мерзлотных деформаций в расположенном над многолетней мерзлотой активном (деятельном) слое сезонного протаивания. С мерзлотными процессами связаны морозобойные трещины, ледяные жилы, каменные и трещинные полигоны и другие «структурные грунты», бугры пучения, наледи, термокарст и солифлюкция .

Полигональные образования возникают на основе развития морозобойных трещин вследствие неравномерного изменения объема поверхностной части грунта при сильном и быстром охлаждении или усыхании его поверхности.

Трещинные полигоны. Трещины глубиной от 1 до 3-5 и более

метров, шириной у поверхности 1-5 м разбивают грунты на полигоны ( правильные четырёх-, пятии или шестиугольники) размером от десятка сантиметров до 25-50 м. Трещины заполнены водой или торфом, нередко зарастают мхом; центральная часть полгона слабо выпуклая либо представляет собой плоское заболоченное понижение. Осенью при замерзании воды в трещинах образуются ледяные клинья (жилы), которые, увеличиваясь в объеме и нарастая в стороны, давят на стенки трещин, отжимают грунт вверх и вызывают образование продольных валиков по краям полигонов высотой до 1 м и шириной 1—3 м (полигональ-новаликовый рельеф). При этом нередко отмечается смятие грунта на границе с ледяными клиньями. При вытаивании льда образуются рвы, которые заполняются минеральным грунтом. Такие грунты могут сохраняться в ископаемом состоянии и свидетельствовать о мерзлотных процессах в условиях холодного субполярного климата прошлых времен.

Каменные полигоны представляют собой каменные валики, высотой до 0,3 м, состоящие из щебня, гальки, валунов, бордюром окружающие в виде многоугольников или колец плоские или слабовыпуклые участки (размером 0,5 до 3—7 м), сложенные мелкозернистым материалом. Образование их связано с морозной сортировкой неоднородного по составу активного (сезонно-талого) слоя. В результате неоднократного промерзания и оттаивания по полигональным трещинам этого слоя происходит перемещение крупных обломков вверх под давлением мелкозернистых участков грунта, более пористых, более увлажненных и интенсивнее увеличивающихся в объеме при замерзании. Плоские обломки в каменных бордюрах обычно поставлены на ребро. Каменные многоугольники образуются на горизонтальных поверхностях, а на пологих склонах наблюдаются вытянутые в направлении их уклона каменные овалы, полосы, гирлянды среди мелкоземистых участков. Морозная сортировка материала наиболее активна в верхней части деятельного слоя (до 0,5—0,8 м) и постепенно затухает с глубиной в зависимости от глубины активного промерзания — протаивания и положения поверхности многолетней мерзлоты.

Пятна-медальоны или медальонная тундра имеют широкое распространение в субполярных областях и представляют собой округлые или овальные, размером 0,2-0,3 до 2-5 м плоские или слабовыпуклые пятна непокрытого грунта, сложенные мелкоземистым материалом (рис. 9). Пятна разделены трещинами, отмеченными бордюром из растительности. Образуются пятна-медальоны при мерзлотной дифференциации только мелкоземистого материала при отсутствии крупнообломочного — в центральной и верхней части пятна концентрируются глина и мелкая пыль, в

периферийной и нижней чакстях мелкий песок и крупная пыль. Кипящие почвы, или кипуны наблюдаются в тонких и однородных грунтах за счет неоднородного промерзания деятельного слоя вследствие различной трещиноватости. Наиболее промерзшие участки грунта (центры кристаллизации льда) давят на пластичный незамерзший грунт, который деформируется, оттекая между центрами давления. При неоднократном повторении этого процесса образуются беспорядочные смятия, разрывы и внедрения одного слоя в другой; в ясно слоистых грунтах могут образоваться «фестончатые» складки. Деформации в «кипунах» называются криотурбациями.

Бугристый рельеф также характерен для многих районов распространения многолетнемерзлых грунтов. Представлен либо небольшими (высотой 0,5—1,0 м и до 3—5 м в поперечнике) буграми — могильниками, сложенными мелкоземистыми, щебнистыми грунтами или торфом на плоских заболоченных участках, либо крупными буграми, размеры которых достигают нескольких десятков и сотен метров в поперечнике, а высота 8—10 м и более. Крупные бугры могут быть целиком сложены торфом, либо под слоем торфа залегает минеральный грунт, пронизанный линзами и жилами льда, слагающего ядро бугра. Такие формы получили название гидролакколиты, или булгунняхи. Приурочены они к пониженным участкам, богатым водой, к берегам рек и озер. Образуются при неравномерном промерзании деятельного слоя, в котором остаются участки талого грунта и воды, испытывающие со всех сторон давление промерзающего грунта, выжимающиеся вследствие этого вверх и приподнимающие в виде бугра замерзший выше расположенный грунт.

Наледи различают наземные, образующиеся в результате выхода на поверхность речных вод, прорывающих под напором замерзающее суженное русло реки (речные наледи), а также вследствие изливания на поверхность незамерзающих подземных вод под напором многолетней мерзлоты и промерзающей верхней части деятельного слоя или замерзания воды у источника подземных вод (наледи подземных вод, или грунтовые наледи). Находясь под большим давлением в ядре гидролакколита, вода может выливаться на поверхность, после взламывания и даже взрыва слоя сезонной мерзлоты. По площади наледи могут достигать нескольких десятков квадратных километров.

Все рассмотренные явления, связанные с морозным выветриванием, сортировкой и мерзлотными деформациями мерзлых грунтов, имеют большое значение в развитии рельефа, формировании четвертичных отложений и тщательно учитываются при инженерно-геологических изысканиях в областях распространения многолетней мерзлоты.