Вулканические формы рельефа

Вулканические формы рельефа образуются в результате проявления эндогенных процессов, обусловленных магматизмом и выражающихся в извержениях продуктов магматизма на земную поверхность. Тесно связаны с ними формы рельефа, возникающие вследствие дислокаций, происходящих вблизи поверхности земной коры, в результате близповерхностных перемещений магмы, и относящиеся к категории вулкано-тектонических форм рельефа.

Иногда к вулканическим относят формы рельефа, образующиеся вследствие препарировки денудационными процессами отдельных глубинных магматических тел, выведенных на земную поверхность. Это, конечно, неправильно. Такого рода формы рельефа относятся к денудационным и являются либо структурными (например, дайки и нэкки), либо структурно-обусловленными (рельеф гранитных, диоритовых и т. п. массивов).

В связи с затуханием вулканических процессов со временем выделяют области современного и угасшего вулканизма, различающиеся по степени сохранности форм вулканического рельефа. Важной особенностью вулканического рельефа является необыкновенная быстрота его возникновения. В течение нескольких лет или даже месяцев появляются новые вулканические горы и острова, за считанные часы исчезают прежние вулканы, образуются мощ-ные толщи вулканических накоплений. Преобладающее распространение имеют формы аккумулятивного вулканического рельефа, всегда в той или иной степени переработанные денудационными процессами.

Образующие эти формы отложения вулканического ряда очень своеобразны и рассматриваются в курсах петрографии и петрологии. Мы отметим лишь некоторые их особенности, важные для понимания их рельефообразующей роли. Среди продуктов вулканизма выделяется пять основных генетических групп: эффузии — излияния жидкой лавы (лавовые потоки и разливы), экструзии — выдавливание загустевшей, застывающей лавы (лавовые обелиски и купола), эксплозии — газо-взрывные выбросы пирокластического материала и обломков пород, слагающих вулканы (выбросы лавовых взрывов, выбросы разрушения, игнимбриты), тефроиды — аллохтонные, свежепереотложенные массы пирокластического материала (горячие и холодные лахары), поствулканические — натечно - термальные и газовые. Главную рельефообразующую роль играют эффузии и эксплозии, которые в зависимости от типов извержения и свойств лавы определяют основные черты образующихся форм рельефа.

Среди собственно вулканических форм выделяются две главные группы: формы, обусловленные извержениями центрального типа, и формы, связанные с трещинными извержениями.

Формы рельефа, связанные с деятельностью вулканов центрального типа. Вулканы этого типа образуются при извержениях лавы или продуктов газо-взрывной деятельности по единому подводящему каналу округлого сечения, вокруг жерла которого и возникает на поверхности вулканическое сооружение. Процесс извержения обычно распадается на две фазы: вначале проявляется газо-взрывная деятельность (эксплозивная фаза), затем идет излияние лавы (эффузивная фаза). Два эти вида вулканической деятельности проявляются, однако, очень различным образом, в особенности эксплозивная деятельность вулканов. В связи с этим возникает большое разнообразие форм рельефа этого типа.

Стратовулканы в настоящее время наиболее распространены на поверхности суши. Они представляют собой аккумулятивные конусообразные горы, образующиеся в результате последовательного наслоения лавовых потоков и пластов пирокластического материала — вулканического пепла и бомб, извергающихся из жерла вулкана, располагающегося обычно на его вершине, где имеется углубление, называемое кратером. В зависимости от количества и характера извергаемого материала величина и форма вулканов сильно меняются. Высота вулканов (над невулканическим основанием) колеблется от 100 до 3000 м и более. Абсолютная высота вулканов еще больше (например, высота вулкана Чимборасо в Эквадоре 6272 м, Ключевской сопки 4850 м). Многие вулканы отличаются чрезвычайно правильной конической формой. Таковы, например, Ключевская и Кроноцкая сопки на Камчатке. Обычно вблизи кратера накапливается более грубый пирокластический материал и склоны тут становятся более крутыми, достигая 35—37°, ниже они постепенно выполаживаются, и общий профиль склона нередко бывает слабо вогнутым. Увеличение доли лавовых излияний также приводит к выполаживанию склонов. Строение вулканических гор осложняется нередко боковыми конусами, мощными лавовыми потоками, образующими гряды, иногда с волнистым или глыбовым микрорельефом. Грандиозные осложнения вносит деструкционная деятельность взрывного типа. Взрывы нередко сильно расширяют кратеры, иногда ведут к образованию кальдер взрыва — обширных углублений до 2—4 км в диаметре, возникающих на месте боковой части конуса.

Рельеф склонов вулканических гор резко осложняется денудацией. На поверхности свежевыпавшего пирокластического материала быстро развиваются глубокие V-образные эрозионные промоины, идущие вниз по линии наибольшего ската. Они называются барранко. По мере роста вулкана промоины разрастаются в достаточно крупные долины, по которым в дальнейшем спускаются лавовые потоки.

Щитовые вулканы образуются при резком преобладании в составе извергаемого материала базальтовых лав, отличающихся высокой текучестью. Вследствие этого лава растекается на большой площади и склоны этих вулканов очень пологи Вулканы этого вида представляют собой слабо выпуклую щитовидную возвышенность, посредине которой находится центральный кратер.Крутизна склонов не превышает 6-100 , уменьшаясь к вершине

и к основанию. Щитовые вулканы мало распространены. Они имеются в Исландии, сравнительно невелики, достигая 6 км в поперечнике при высоте до 500 м, и отличаются присутствием около кратера небольшого кольцевого вала. Гигантские щитовые вулканы известны в Тихом океане. Так, остров Гавайи с двумя кратерами Мауна-Лоа и Мауна-Кеа возвышается на 9 км над дном океана и имеет поперечник около 120 км. Поверхность этого вулкана осложнена многочисленными боковыми кратерами, потоками лавы и эрозионными ложбинами.

Экструзивные купола возникают, напротив, при выдавливании очень густой лавы кислого состава, отличающейся высокой вязкостью. Они представляют собой сравнительно небольшие (до 200—400 м высоты) караваеобразные холмы, сложенные застывшей лавой и скрывающие под собой жерло вулкана; встречаются редко. В СССР известны в Закавказье.

Особняком стоят формы рельефа, возникающие при однократной взрывной вулканической деятельности центрального типа. Сюда относятся маары и трубки взрыва. М а а р ы представляют собой вулканические кратеры однократного взрывного действия. Главной их частью является воронкообразное, округлое в плане углубление, окруженное незначительной высоты кольцеобразным валом, иногда отсутствующим. Диаметр котловины может быть от 200 до 3200 м, глубина 60—400 м. Вулканические продукты (лава, пепел) встречаются в малом количестве, иногда и совсем отсутствуют. Днище воронки и кольцевой вал сложены преимущественно раздробленными местными горными породами. Вулканическая природа мааров устанавливается на основании их приуроченности к областям современной или недавней вулканической деятельности. Они известны в Центральной Америке, на о. Ява, в Новой Зеландии, в Западной Европе (Овернь, Эйфель). Близко к маарам стоят трубки взрыва, заполненные кимберлитом или вулканическим туфом. Однако как формы рельефа они относятся уже к денудационным образованиям.

Формы рельефа, связанные с трещинными извержениями, в настоящее время почти не образуются на поверхности суши. Но в недавнем геологическом прошлом они формировались более широко. В большинстве случаев по трещинам происходили излияния текучих базальтовых лав, образовавших на поверхности обширные покровы. При достаточной длительности излияний рельеф постепенно выравнивается и верхние покровы представляют собой в рельефе ровные или ступенчатые плато. Вулканические плато имеют обычно ровную или слегка волнистую поверхность, осложненную отдельными котловинами и вулканическими грядами, а иногда пересекаемую крутыми уступами — краями отдельных покровов. На поверхности плато местами возвышаются мелкие вулканические кратеры и шлаковые конусы, расположенные цепочками, отмечающими подводящие лаву трещины. Вулканические плато подвергаются интенсивному разрушению экзогенными процессами. Они бывают прорезаны глубокими ущельями и сохра-

няются нередко лишь в виде останцовых столовых гор. Крупнейшие вулканические плато имеются в Северной и Южной Америке, в Индии. Они есть в СССР — на Малом Кавказе, в Сихо-тэ-Алине, а также в Исландии и во многих других странах.

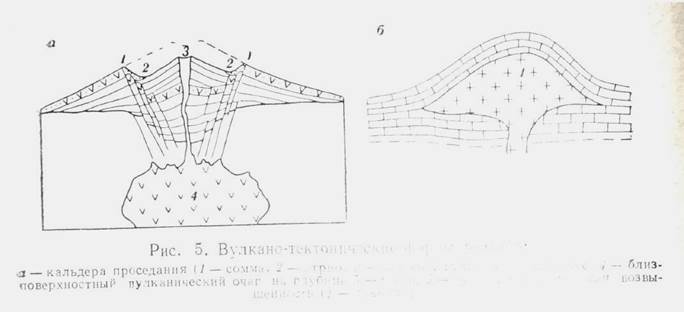

Вулкано-тектонические формы рельефа обычно очень тесно связаны с вулканическими формами. Среди них преобладают различного рода котловины оседания, образование которых обусловлено внезапным опорожнением (при извержении) близповерхностных магматических резервуаров, при прекращен» в это же время связи их с глубинными магматическими очагами. Наиболее характерны как формы рельефа кальдеры проседания, представляющие собой результат оседания центральной части вулканического конуса с образованием вокруг кольцевого гребневидного вала (рис. 5). Вулканический конус с кратером при этом иногда сохраняется, иногда разрушается и затем образуется вновь. Прообразом такого рода кальдер является вулкан Везувий. Кольцевой вал Везувия — Сомма дал название всем формам такого рода. Чаще всего просевшая часть вулкана бывает несколько смещена в сторону от центра, почему соммы обычно имеют неодинаковую высоту гребня и не образуют полного кольца. Размеры этих кальдер очень велики. Они достигают от 5 до 28 км в поперечнике и до 800 м глубины.

С близкоповерхностными поднятиями магмы связаны вулканотектонические возвышенности, обычно представляющие собой первоначально куполовидные горы или холмы, образованные куполовидно приподнятыми магмой слоями (см. рис. 5). Они возникают над магматическими диапирами или над лакколитами. Характерно их расположение в виде группы обособленных гор, иногда среди равнинной местности. В СССР наиболее известны горы такого происхождения в окрестностях г. Пятигорска. В результате разрушения свода магматические породы часто выходят на поверхности, образуя различные денудационные формы.

Закономерности распространения вулканических форм рельефа на поверхности Земли достаточно сложны. В целом вулканы приурочены к областям высокой тектонической активности к ослаб ленным, сильно проницаемым для магмы зонам земной коры На суше большинство вулканов (80%) сосредоточено в Тихоокеанском подвижном поясе (Курильские о-ва, Камчатка, Алеутские о-ва, Аляска, Американские Кордильеры, Филиппины, Япония) Большое количество вулканов имеется также в Средиземноморском поясе (Италия, Кавказ, Индонезия). В платформенных и древних складчатых областях вулканы редки и приурочены к зонам разломов и в особенности к рифтам. Они известны в Азии, в Манчжурии и на Витимском плоскогорье, в Африке — в зоне Великого Восточно-Африканского рифта и в Камеруне. Здесь характерны крупные одиночные вулканические горы, как, например, Килиманджаро (6010 м), Кения (5194 м) и др. Группы потухших вулканов имеются в Западной Европе (в горах Оверни и Эйфеля).

В пределах океанов вулканы приурочены к срединно-океаническим хребтам. Многие из них выступают в виде вулканических островов. Кроме того, вулканы известны в зонах крупных разломов (Гавайские о-ва) и погруженных островных дуг. Местами большое количество вулканов отмечено на дне океанических впадин (Северо-Запад Тихого океана). Начинающееся погружение под воды морей кальдер приводит к образованию своеобразных кольцевых островов. Вулканы подвергаются сравнительно быстрому уничтожению различными экзогенными процессами, но главной причиной отсутствия древних вулканов являются тектонические движения, вызывающие либо разрушение их в результате дислокаций, либо захоронение под толщей молодых отложений при опускании земной коры.

Псевдовулканические формы рельефа включают образования, связанные с деятельностью грязевого вулканизма. Грязевые вулканы образуются в молодых интенсивно прогибающихся синклинальных зонах, там, где имеются глинистые толщи, насыщенные подземными водами. Активным началом является присутствие обильно выделяющихся газов, обычно углеводородных. Поэтому грязевой вулканизм тесно связан с газо- и нефтеносными областями и структурами, в чем заключается его важное практическое значение. В рельефе грязевые вулканы представляют собой конусовидные, пологие холмы (сопки) с несколькими кратерами, через которые происходит излияние, а иногда взрывной выброс грязи, образующей валы и потоки на склонах сопки. В СССР грязевые вулканы известны на Апшеронском, Таманском и Керченском полуостровах.

Глава III

ФОРМЫ РЕЛЬЕФА И ОТЛОЖЕНИЯ,

СВЯЗАННЫЕ С ВЫВЕТРИВАНИЕМ

И МЕРЗЛОТНЫМИ ПРОЦЕССАМИ

ВЫВЕТРИВАНИЕ

Одним из важнейших экзогенных процессов является выветривание — процесс механического разрушения и химического преобразования горных пород под влиянием агентов выветривания в термодинамической и физико-химической обстановке земной поверхности. Агентами выветривания являются — солнечная инсоляция, составные части атмосферы, вода, кислоты, растительные и животные организмы. Различают физическое, химическое и органическое выветривание, которые обычно действуют совместно с преобладанием определенной группы факторов в зависимости от климатической обстановки.

В результате процессов выветривания образуется особый генетический тип континентальных отложений — элювий и связанные с ним элювиальные месторождения (бокситы, никель, хром, марганец, железные шляпы, элювиальные россыпи), а также различного типа почвы.

Физическое выветривание

При физическом выветривании происходит растрескивание и дробление горной породы на обломки различного размера под влиянием различных физико-механических воздействий. Выделяют температурное, морозное и солевое выветривание. При температурном выветривании вследствие резкого суточного колебания температур происходит попеременное нагревание (расширение) и охлаждение (сжатие) пород, неравномерные на поверхности и внутри породы, что приводит к возникновению в ней напряжений, вследствие которых порода растрескивается и шелушится (десквамация). Активно этот процесс протекает в тонком приповерхностном слое, в который проникают суточные колебания температуры. Наиболее интенсивно разрушаются темноокрашенные породы (сильнее нагреваются), полиминеральные (из-за различного коэффициента объемного расширения минералов), крупнозернистые. Температурное выветривание протекает наиболее активно в условиях резко континентального климата в пустынях, а также в горах (более на крутых склонах южной экспозиции), где прогревание интенсивнее и быстрее удаляются продукты разрушения. При морозном выветривании, протекающем в условиях полярного климата, раздробление горных пород происходит вследствие механического воздействия увеличивающейся в объеме при замерзании в трещинах и порах горных пород воды. В жарком сухом климате пустынь происходит солевое выветривание, возникающее под действием кристаллов солей, растущих в трещинах и порах горных пород, куда соль попадает с водой, поднимающейся по капиллярам из более глубоких горизонтов и испаряющейся днем. Механическое раздробление горных пород при физическом выветривании в большой степени способствует их химическому преобразованию.

Химическое выветривание

Химическое выветривание приводит к изменению первичного состава минералов и горных пород, к образованию новых вторичных соединений; оно связано с климатом и происходит под действием воды, свободного кислорода, углекислого газа и органических кислот. Интенсивнее химически выветриваются породы более пористые и трещиноватые. Главным фактором химического выветривания является вода, которая и сама активно воздействует на горные породы и является мощным катализатором, стимулирующим активность растворенных в ней кислорода, углекислого газа и органических веществ. Обеспечивая проникновение на глубину растворенных в ней агентов выветривания, вода вместе с тем выносит и частично переотлагает продукты химического выветривания. Скорость химического выветривания интенсивно возрастает во влажном и жарком климате, а в холодном (арктическом) и аридном климате — резко падает, ограничиваясь физическим выветриванием.

Основные реакции, протекающие при химическом выветривании, это — окисление, гидратация, растворение и гидролиз,

Окисление выражается переходом закисных низковалентных соединений в окисные высоковалентные, например, переход магнетита в гематит, пирита в лимонит. В последнем случае происходит не только окисление, но и гидратация (поглощение кристаллизационной воды]. Примером гидратации является также переход гематита в лимонит, ангидрита в гипс. Растворение и гидролиз происходят под действием воды и углекислоты. Наиболее легко растворимы хлориды (NaCl, KC1 и др.), затем сульфаты (гипс) и карбонаты (известняки, доломиты, мергели). При гидролизе силикатов и алюмосиликатов происходит разложение минералов с разрушением и перестройкой их кристаллических решеток. При этом образуются новые глинистые минералы. Продуктами выветривания основных и ультраосновных пород являются монтмориллонит, нонтронит и бейделлит; при выветривании кислых пород, содержащих полевые шпаты и слюды, образуются гидрослюды и каолинит.

2 1-37

Элювий

В результате сложного и многообразного процесса, который Е. В. Шанцер назвал элювиальным процессом, формируется кора выветривания. Оставшиеся на месте своего образования продукты выветривания различных горных пород образуют элювий. Наиболее общим признаком элювия является тесная связь состава (химического, а иногда и минералогического) с подстилающими материнскими горными породами. В элювии отсутствуют принесенные извне минеральные примеси, посторонние обломки. Присутствующие обломки не окатаны, не сортированы; слоистость не характерна для элювия; в химически преобразованном элювии может ' сохраниться слоистость исходной породы (реликтовая слоистость) или наблюдаться ложная слоистость (зональное строение элювия).

При активном воздействии подземных вод и огромной (миллионы лет) длительности элювиального процесса мощность коры выветривания достигает десятков, а местами (вдоль глубоких трещин) даже сотен метров. Возникает собственно кора выветрива ния — закономерно построенный элювиальный профиль, длительно развивающийся на исходных породах путем гипергенного преобразования их вещества. Необходимым условием образования мощных кор выветривания является длительное существование влажного и жаркого климата и стабильности земной коры с очень слабыми поднятиями. Такие условия существовали в позднем триасе и ранней юре в Центральном Казахстане и на Южном Урале.

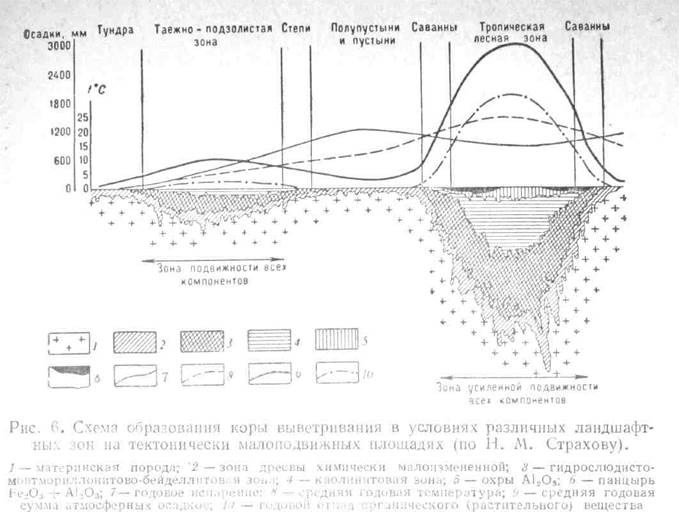

В зависимости от климатической обстановки элювиальный процесс протекает по-разному, в связи с чем образуются различные типы коры выветривания.

В областях полярного и нивального климата господствует морозное выветривание. Образуется обломочный криогенный элювий, подробнее рассматриваемый ниже в связи с мерзлотными процессами.

В условиях аридного (сухого) климата пустынь, где из-за недостатка воды миграция активных веществ очень ограничена, элювиальный покров формируется в основном вследствие физического выветривания. Представлен элювий обломочным материалом из глыб, щебня и дресвы разрушенных материнских пород. Химическое выветривание проявляется локально, в виде корок пустынного загара, гипсовых корок и солончаков.

В полузасушливых (семиаридных) областях физическое выветривание может привести к образованию пылеватых частиц, возникает кора выветривания, обогащенная карбонатами. Образовавшиеся здесь карбонаты и другие соли остаются в коре не выщелоченными из-за недостатка воды. Мощность коры выветривания небольшая, окраска светлая, желтовато-серая.

В областях с гумидным (влажным) и теплым климатом кора выветривания достигает полного развития. Происходит интенсивный вынос подвижных продуктов выветривания, способствующий 34

гидролизу силикатов, превращению их в глинистые минералы с выщелачиванием оснований и установлением кислой реакции среды (кислый сиаллитный "элювий). Возникший при выветривании богатых алюмосиликатами магматических и метаморфических пород (гранитов, гнейсов и др.) каолинит может образовать месторождения каолина.

В условиях жаркого и влажного климата происходит дальнейшее разложение и достаточно устойчивых алюмосиликатов на гидраты окиси алюминия и железа, которые образуют латеритную кору выветривания (аллитный элювий). Образовавшиеся при этом бокситы могут достигать промышленных скоплений. Кора выветривания здесь окрашена в яркие красные и оранжевые тона.

Элювий областей влажного климата представлен преобладающе остаточными глинами. Вследствие того что процессы химического выветривания начинаются и быстрее всего протекают в поверхностной части земной коры, а с глубиной замедляются и ослабевают, наблюдается вертикальная зональность сложного элювиального профиля мощных кор выветривания тропиков и субтропиков. Верхние горизонты коры выветривания обычно представлены более глубоко измененными разностями элювия, а ниже располагаются все менее измененные элювиальные образования, часто сохраняющие структуру и текстуру материнских пород (рис. 6)

На состав элювиальных образований, мощность и сохранность коры выветривания влияет, кроме климата и состава исходной породы рельеф местности и интенсивность вертикальных восходящих тектонических движений и положение уровня грунтовых вод В малоподвижных платформенных областях на выровненных водоразделах и плато, где ослаблены процессы денудации, элювиальный покров достаточно широко развит и хорошо сохраняется. В областях новейшего горообразования, отличающихся активными тектоническими поднятиями и активными денудационными процессами, за которыми не успевают процессы химического выветривания, не образуется мощной коры выветривания с полным элювиальным профилем.

Породы, отличающиеся составом, структурой, текстурой, трещиноватостью, растворимостью и т. п., по-разному подвергаются процессам выветривания (избирательное или селективное выветривание), в результате которого создаются различные формы выветривания. При выветривании часто препарируется и лучше проявляется трещиноватость пород, подчеркивающая, например, столбчатую или шаровую отдельность базальтов, матрацевидную гранитов и т. д. В сочетании с эоловой или водной обработкой создаются формы микрорельефа — ниши, карнизы, соты, ячеи и т. п.

Органическое выветривание

Органическое выветривание выражается в преобразовании горных пород растениями и животными. Корни растений, проникающие в породу по трещинам и порам, кроме физического разрушения породы, извлекают из нее необходимые для жизнедеятельности минеральные вещества (К, Р, S, Са, Nа, Мg, Fе, А1, Si и др.), а после отмирания разлагаются на органические кислоты, которые усиливают активность химических процессов (растворение и гидролиз) и превращаются в новые минеральные соединения. Особенно большую роль в таком биологическом круговороте вещества играют микроорганизмы (грибки и бактерии).

Почвы

Органическое выветривание имеет существенное значение при образовании почв, которые формируются в верхней части коры выветривания за счет биохимических преобразований ее и обогащения органическим веществом (т. е. одновременно процессов выветривания и почвообразования). Существенным признаком почвы является ее плодородие. Последнее обусловливается наличием гумуса или перегноя, образующегося при разложении органических остатков и состоящего из гуминовых (гуминовой и ульминовой) и фульвокислот (креновой и апокреновой). Гуминовые кислоты окрашены в черный или коричневый цвет, грубодисперсны, химически менее активны в сравнении с более подвижными, тонко дисперсными бесцветными фульвокислотами.

Степень интенсивности почвообразовательных процессов зависит от климата, растительности, состава исходных пород и рельефа местности, но главную роль играют климатическая обстановка

и характер растительности. В условиях влажного климата инфильтрующаяся в большом количестве в почву влага осуществляет интенсивный промыв и вынос гумуса и растворенных веществ в нижние горизонты почвы. В сухом климате при недостатке влаги промыва практически нет, растворение слабое. В зависимости от состава растительности образуется различный по составу гумус Из древесной растительности возникает гумус, богатый фульвокислотами, и в лесной зоне гумус более активен, что приводит к более быстрому разложению горных пород и почвообразованию В степях в гумусе из травянистой растительности много гуминовых кислот, следовательно, меньшая скорость и глубина процесса почвообразования. Оба фактора (климат и растительность) взаимосвязаны и действуют совместно, обусловливая соответствующую широтную и вертикальную зональность в распределении типов почв.