Подготовка минералов для микрозондового и рентгеновского анализа

Микрозондовый химический анализ минералов производится на специальных приборах. Минералы для анализа выбирают в аншлифе.

1) Аншлиф для микрозондового анализа должен иметь высокое качество полированной поверхности. В нем выбирают место для анализа.

2) Если минерал, выбранный для анализа, находится в аншлифе, то место его расположения отмечают кружочком, прочерченным алмазной иглой.

3) Если минерал выбран из порошка какой-либо пробы, например под бинокулярной лупой, то его сначала запечатывают в эпоксидный клей или другую твердеющую массу и полируют. В связующий материал рекомендуется добавить 1/3 проводящего металлического порошка меди, никеля или угля.

4) Из аншлифа или искусственно приготовленного препарата вырезают шайбу диаметром не более 14 мм и толщиной не более 5 мм.

5) Место анализа фотографируют и на отпечатанной фотографии точно указывают точки анализа.

Минимальный размер анализируемого зерна для микрозондового рентгеноспектрального анализа должен быть не менее 5 мкм (0,005 мм), для качественного определения состава размер зерна должен быть не менее 20–30 мкм.

Подготовка образца для рентгеновского анализа

Для изучения кристаллической структуры минерала также сначала выбирают зерно в аншлифе, а из аншлифа отбирается под микроскопом микроколичество порошка. Для этого выполняют ряд следующих операций:

а) минерал устанавливается в поле зрения, выбирается достаточно крупное зерно (не менее 0,5 мм);

б) на поверхность под микроскопом наносится капелька чистого резинового клея;

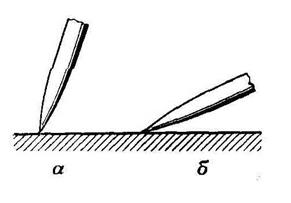

в) в поле зрения вводится стальная игла и с ее помощью под слоем резинового клея выковыривается частичка минерала, при этом игла должна быть направлена на минерал как можно круче (рис. 15);

Рис.15. Положение острия иглы относительно поверхности аншлифа при царапании или получении порошка:

а – правильное, б – неправильное

г) полученный порошок закатывается в клей, шарик помещается в пакет и передается в рентгеновскую лабораторию.

ГЛАВА 5. ПОНЯТИЕ О ТЕОРИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

СВЕТА И ВЕЩЕСТВА

Изображение, видимое в окуляре, является результатом сложных взаимодействий вертикально падающей световой волны и полированной поверхности минерала. Согласно электронной теории, взаимодействие света и вещества обусловлено взаимодействием электромагнитного поля световой волны с атомами и молекулами вещества. Действие световой волны на электроны вещества и обратное воздействие вещества на световую волну выражаются возбуждением колебаний электронов, совпадающих с колебанием электрического вектора световой волны.

Свет и вещество имеют весьма сложную природу. Известно, что свет представляет собой электромагнитные волны, а вещество – систему электрически заряженных частиц (электроны и ионы), которые под действием световых электромагнитных волн совершают колебательные движения в такт колебаниям световых волн. Частота колебаний света значительна (1014–1015 колебаний в секунду). При такой частоте колебаний за изменением светового поля успевают следовать лишь заряды, обладающие малой массой (электроны); более тяжелые электрические заряды (ионы) не успевают смещаться под действием переменного электрического поля световой волны. Поэтому практически учитывается взаимодействие света с электронами. Световая волна, взаимодействуя с электронами, передает им энергию. Энергия, приобретенная электронами, расходуется на излучение вторичных электромагнитых волн и лишь частично на взаимодействие с ионами. Энергия световых волн выражается в электрон-вольтах, она уменьшается с увеличением длины волны и для видимого спектра имеет следующие значения: λ 300 нм – 4,11 эВ; λ 400 нм – 3.09 эВ; λ 500 нм – 2,47 эВ; λ 600 – 2,06 эВ; λ 700 нм – 1,763 эВ; λ 800 нм – 1,543 эВ.

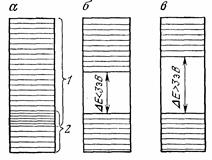

Из физики известно, что внутренняя энергия вещества, которая выражается в электрон-вольтах, обусловлена наличием в кристаллах соответствующих для каждого из них энергетических уровней (рис. 16).

Из физики известно, что внутренняя энергия вещества, которая выражается в электрон-вольтах, обусловлена наличием в кристаллах соответствующих для каждого из них энергетических уровней (рис. 16).

Рис.16. Зонная схема электронной проводимости кристаллов: а – металлы; б – полуметаллы;

в – диэлектрики. 1 – зона проводимости; 2 – валентная зона; ∆E – запрещенная зона

Результат колебаний электронов – возникновение вторичной электромагнитной волны света той же частоты, что и первичная. Вторичные волны когерентны первичной волне и могут взаимно интерферировать (накладываться одна на другую). Интерференцией первичной и вторичной волн света обусловлены процессы отражения, преломления и рассеяния. Установлено также, что в кристаллах происходит объединение отдельных энергетических уровней (электронов и ионов) в энергетические зоны (рис. 16). Нижнюю, полностью заполненную зону называют валентной зоной, верхнюю – зоной проводимости, между ними находится энергетически запрещенная зона. Этот энергетический зазор между «потолком» валентной зоны и «дном» зоны проводимости называют шириной запрещенной зоны.

Переход электронов в твердом теле с одного уровня на другой и из валентной зоны в зону проводимости происходит с различным поглощением энергии. Минимальная величина энергии, достаточная для перехода электронов из верхней валентной зоны в зону проводимости, определяет ширину зоны проводимости. Экспериментально установлено, что по ширине запрещенной энергетической зоны твердые тела, минералы можно классифицировать на три группы. Так, выделяют группу металлов, у которых зона проводимости полностью перекрывает запрещенную энергетическую зону. Для этого вида твердых тел запрещенная зона практически отсутствует. У полупроводников ширина запрещенной зоны узкая – не более 3,5 эВ; у диэлектриков широкая – больше 3,5 эВ. Концентрация электронов у металлов в валентной зоне достигает 10-23 в 1 см3, в то время как в зоне проводимости концентрация электронов не превышает 10-20 в 1 см3. Поскольку оптические и другие физические свойства (электропроводность, плотность, микротвердость и др.) любого твердого тела являются, прежде всего, результатом поведения наружных валентных электронов, их взаимодействие между собой и с соседними атомными островами определяется преобладанием определенного типа химической связи (металлической – ковалентной – ионной). Причем минералы с преобладанием металлической связи характеризуются низкой твердостью, высоким коэффициентом поглощения, пластичностью. При увеличении в минералах доли ковалентной связи возрастает твердость, плотность, уменьшается пластичность и увеличивается показатель преломления. Известно также, что у них длинноволновый край полосы собственного поглощения, т. е. максимальное поглощение и отражение, смещается в область больших энергий. При преобладании ионной составляющей твердость минералов увеличивается, плотность уменьшается, уменьшается также показатель поглощения и показатель преломления.