Методика приготовления брикета из сыпучей пробы

Образцы и пробы сыпучих пород и руд, предназначенные для изготовления аншлифов, предварительно цементируются твердыми клеями типа эпоксидного.

Для приготовления брикета выполняют следующие операции:

1. Порошок промывают и сушат.

2. Смешивают с эпоксидным или другим клеем.

3. Смесь (кашицу) помещают в кювету объемом не менее 1 см3.

4. После затвердевания смеси брикет полируют также как и твердый образец.

ГЛАВА 3. МЕТОДЫ И АППАРАТУРА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ

В РУДНОЙ МИНЕРАГРАФИИ

Глаз человека при нормальной остроте зрения на расстоянии наилучшего видения может различать мелкую структуру, при условии, что соседние элементы структуры отстоят друг от друга не меньше чем на 0,08 мм (толщина лезвия для бритья). Эта величина называется разрешающей способностью глаза. Для наблюдения мелких объектов с большим диапазоном увеличения предназначен микроскоп. Только микроскоп и отраженный свет дают возможность идентификации большинства рудных минералов. Для изучения минералов в отраженном свете применяются специальные поляризационные микроскопы и рефлекторы, создающие вертикально падающий свет. Принципы устройства поляризационных микроскопов также используются для изучения спектров отражения, твердости и химического состава минералов.

Рудные микроскопы

Микроскопы для изучения рудных минералов отличаются от петрографических тем, что имеют специальную приставку – опак-иллюминатор для направления пучка света сверху на полированную поверхность. Подобно всякому поляризационному микроскопу рудный микроскоп состоит из штатива, тубуса и предметного столика. Эти детали служат для взаимной связи между его оптическими частями (объектив, окуляр, опак-иллюминатор с осветителем и поляризатором, анализатор) и объектом, помещенным на предметный столик. Для того чтобы рудный микроскоп можно было использовать для работы в проходящем свете, в центре столика делается отверстие, под которым устанавливается зеркало для подсветки. Простейшие рудные микроскопы наиболее распространенные в России – это поляризационные рудные микроскопы отечественного производства: МИН-9, (изготовитель завод «Геологоразведка», сняты с производства, рис. 2) и агрегатные микроскопы серии «ПОЛАМ» (с индексом Р), Р-311 и др. (изготовитель АООТ ЛОМО, г. Санкт-Петербург, рис. 3).

Рис. 2. Рудный микроскоп МИН-9

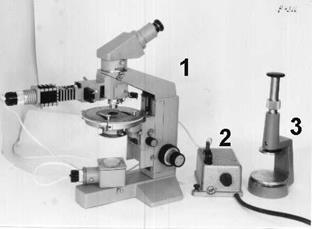

Рис.3. Рудный микроскоп ПОЛАМ Р-311(1) с трансформатором (2)

и минералогическим прессиком (3)

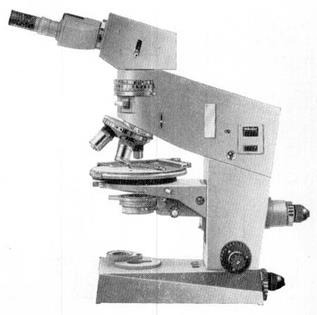

Из зарубежных микроскопов наиболее распространенными являются микроскопы серии «MIKROVAL», фирмы Carl Zeiss Jena GmbH или «Оpton» (Германия), типа «АMPLIVAL» и др. (рис. 4).

Рис.4. Универсальный микроскоп «AMPLIVAL»

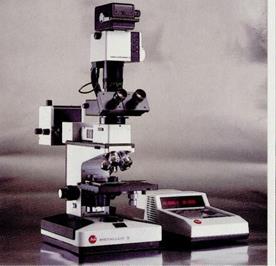

Современные рудные микроскопы, типа «METALLUX», «ELSAM»

и др., как правило, являются сложными многоцелевыми приборами (рис. 5, 6).

Рис.5. Универсальный микроскоп «METALLUX»

Рис.6 Универсальный микроскоп «ELSAM»

Спектрофотометры

Одной из важнейших характеристик рудных минералов является отражательная способность, которая определяется приближенно с помощью стандартных эталонов или фотометрического окуляра, или измеряется количественно с помощью специальных приборов – спектрофотометров. Приборы типа МСФП, выпускавшиеся фирмой «ЛОМО», измеряют отражение минералов в диапазоне видимого глазом спектра 400–700 нм (нанометр = 10-9 м) и в ближней ультрафиолетовой (до 1 200 нм) и инфракрасной (до 250 нм) частях спектра. Спектры отражения (типы дисперсионных кривых) могут также служить диагностическим признаком минералов.

Микротвердометры

Важнейшим свойством рудных минералов является твердость. Измерение твердости может выполняться разными методами. Наиболее простой – царапание стальной и медной иглами, что позволяет по методу А.Г. Бетехтина разделить все минералы по относительной твердости на три группы: низкой, средней и высокой твердости. Для количественного измерения микротвердости созданы специальные микроскопы типа ПМТ-3 (рис. 7).

Рис.7. Прибор для измерения микротвердости минералов ПМТ-3

Современные приборы для измерения твердости, типа «LEITZ» (рис. 8) и другие снабжены автоматическими системами нагружения и контроля над процессом измерения твердости.

Рис. 8. Прибор для измерения микротвердости минералов фирмы «LEITZ»

Магнитная порошкография

Магнитность является свойством немногочисленной группы минералов и поэтому верным диагностическим признаком. Для ее определения в минераграфии используются разные методы. Наиболее простые основаны на взаимодействии образца с магнитной стрелкой (например, компаса) или порошка минерала со стальной иглой. Но когда минералы мелкозернистые или, если в образце содержится несколько магнитных минералов, то используется метод магнитной порошкографии. Он заключается в нанесении на поверхность аншлифа эмульсии магнитного порошка какого-либо минерала или специального феррита, используемого при производстве магнитных лент для звукозаписи. Мелкие магнитные частицы притягиваются магнитными минералами и позволяют определять количество магнитных минералов и характер их срастания с другими минералами.

Микрохимические реакции

Все минералы обладают способностью растворяться в химических реактивах. При этом образуются характерные по форме, цвету и запаху продукты реакций. В рудной минераграфии разработан специальный набор химических реактивов, который позволяет по характеру взаимодействия минералов с реактивами определять их химический состав. Стандартный набор включает шесть реактивов: концентрированные кислоты – HNO3

и HCl и 20-процентные растворы KCl, FeCl3, HgCl2 и KOH. В некоторых определителях приведены данные диагностического травления всех минералов.

Микрозондовые анализаторы

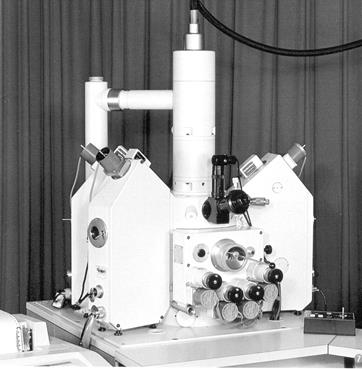

Для точного определения количественного химического состава минералов применяется электронно-зондовый микроанализ или рентгеноспектральный микроанализ (РСМА), который выполняется на специальных аналитических приборах – микроанализаторах. Они имеют оптические системы и рентгено-спектральные установки. Метод основан на возбуждении в исследуемом образце характеристического и тормозного рентгеновского спектра с помощью тонкого электронного пучка и разложении полученного спектра по длинам волн с помощью рентгеновского спектрометра с целью идентификации элементов и определения их содержания. Такому же воздействию подвергаются эталонные образцы (стандарты) с известным содержанием анализируемых химических элементов. Сравнение данных образца и эталона позволяет с высокой точностью определять содержание элементов в исследуемом минерале. Микрозондовые анализаторы позволяют определять состав минералов в зернах размером несколько микрон (1 микрон = 10-6 м). Наиболее известны французские (Cameka MS-46, Camebax SX-50 и др.) и японские (JXA-733, JCXA-733 и др.) микрозондовые анализаторы (рис. 9).

Рис. 9. Общий вид прибора для микроанализа минералов JXA-733