3. 2. Состав и физико-химические свойства пластовой воды

По мере эксплуатации нефтяных месторождений скважины постепенно обводняются. Содержание пластовой воды в скважинной продукции растёт и может достигать 95%. Поэтому важно знать, какое влияние оказывает пластовая вода на процесс добычи нефти и газа.

Состав пластовых вод разнообразен и зависит от природы эксплуатируемого нефтяного пласта, физико-химических свойств нефти и газа. В пластовых водах всегда растворено некоторое количество солей. Больше всего в воде содержится хлористых солей (до 80-90% от общего содержания солей).

Виды пластовых вод:

- подошвенные (вода, заполняющая поры коллектора под залежью);

- краевые (вода, заполняющая поры вокруг залежи);

- промежуточные (между пропластками);

- остаточные (оставшаяся со времён образования залежи вода).

Все эти виды вод представляют собой единую гидродинамическую систему. Пластовая вода часто является агентом, вытесняющим нефть из пласта, следовательно, её свойства влияют на количество вытесненной нефти.

3.2.1. Физико-химические свойства пластовых вод

Плотность пластовых вод сильно зависит от минерализации, т.е. содержания растворённых солей. В среднем плотность пластовой воды составляет 1010-1210 кг/м3.

Тепловое расширение воды характеризуется коэффициентом теплового расширения:

. (3.29)

. (3.29)

Из формулы следует, что коэффициент теплового расширения воды (Е) характеризует изменение единицы объёма воды при изменении её температуры на 1°С. По экспериментальным данным в пластовых условиях он колеблется в пределах (18-90)×10-5 1/°С. С увеличением температуры коэффициент теплового расширения возрастает, с ростом пластового давления – уменьшается.

Коэффициент сжимаемости воды характеризует изменение единицы объёма воды при изменении давления на единицу:

. (3.30)

. (3.30)

Коэффициент сжимаемости воды изменяется в пластовых условиях в пределах 3,7×10-10 – 5,0×10-10 Па-1. При наличии растворённого газа он увеличивается, и приближённо может рассчитываться по формуле:

bвг = bв (1+0,05×S), (3.31)

где S – количество газа, растворённого в воде, м3/м3.

Объёмный коэффициент пластовой воды характеризует отношение удельного объёма воды в пластовых условиях к удельному объёму воды в стандартных условиях:

. (3.32)

. (3.32)

Увеличение пластового давления способствует уменьшению объёмного коэффициента, а рост температуры – увеличению. Объёмный коэффициент изменяется в пределах 0,99-1,06.

Вязкость воды в пластовых условиях зависит, в основном, от температуры и минерализации. От давления вязкость зависит слабо. Наибольшую вязкость имеют хлоркальциевые воды (в 1,5-2 раза больше чистой воды).

Минерализация воды – содержание растворённых солей в г/л. По степени минерализации пластовые воды делятся на четыре типа:

- рассолы (Q>50 г/л);

- солёные (10<Q<50 г/л);

- солоноватые (1<Q<10 г/л);

- пресные (Q£1 г/л).

Минерализация пластовой воды растёт с глубиной залегания пластов.

По типу растворённых в воде солей различают хлоркальциевые (хлоркальциево-магниевые) и гидрокарбонатные (гидрокарбонатно-натриевые, щелочные) пластовые воды. Тип пластовой воды определяется соотношением ионов растворённых солей:

- анионов: OH–; Cl–; SO42–; CO32–; HCO3–;

- катионов: H+; K+; Na+; NH4+; Mg2+; Ca2+; Fe3+;

- ионов микроэлементов: I–; Br–;

- коллоидных частиц SiO2; Fe2O3; Al2O3;

- нафтеновых кислот и их солей.

Состав воды определяет её жёсткость. Жёсткостью называется суммарное содержание растворённых солей кальция, магния, железа.

Жёсткость подразделяется на временную (карбонатную) и постоянную (некарбонатную).

Временная жёсткость или карбонатная (Жк) обусловлена содержанием в воде гидрокарбонатов двухвалентных металлов (кальция, магния, железа).

Постоянная жёсткость или некарбонатная (Жнк) обусловлена наличием в воде сульфатов и хлоридов двухвалентных металлов (кальция, магния, железа).

Общая жёсткость воды определяется как сумма карбонатной и некарбонатной:

Жо = Жк + Жнк (3.33)

Жёсткость воды оценивается содержанием в ней солей в миллиграмм-эквивалентах на литр  .

.

Жк , Жнк оценивают как сумму жесткостей всех i-ых ионов (∑gi ):

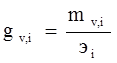

, (3.34)

, (3.34)

где mvi – концентрация i-го иона в воде (мг/л);

эi – эквивалент i-го иона.

, (3.35)

, (3.35)

где Мi – молекулярная масса иона;

n – валентность иона.

Жо = Sgi (3.36)

Тип природной воды характеризуется в зависимости от содержания двухвалентных катионов:

- очень мягкая вода – до 1,5 мг-экв./л;

- мягкая вода – 1,5-3,0 мг-экв./л;

- умеренно жёсткая вода – 3,0-6,0 мг-экв./л;

- жёсткая вода – более 6 мг-экв./л.

Временную (карбонатную) жёсткость можно устранить термическим методом (длительным кипячением) или химическим методом – добавлением гидроксида кальция Са(ОН)2.

В обоих случаях выпадает в осадок карбонат кальция СаСО3.

Постоянную жёсткость устраняют химическим способом с помощью добавления соды или щёлочи.

Содержание водородных ионов в воде определяется параметром рН:  , где Сн+ – концентрация ионов водорода. В зависимости от рН различают следующие типы воды:

, где Сн+ – концентрация ионов водорода. В зависимости от рН различают следующие типы воды:

- нейтральная (рН=7);

- щелочная (pH>7);

- кислая (p<7).

Вода, находясь в контакте с нефтью, частично в ней растворяется. Коэффициент растворимости нефти в воде зависит от наличия в воде полярных составляющих. Чем легче нефть, тем меньше в ней растворено воды. Нефти парафинового основания содержат мало воды. С ростом в нефти содержания ароматических углеводородов и гетероатомных соединений, растворимость воды в нефти растёт.

За счёт растворения воды в нефти происходят изменения в зоне водонефтяного контакта. Чёткой границы вода-нефть не существует. За счёт растворения воды образуется т.н. "переходная зона", величина которой зависит от полярности нефти.

3.3. СОСТАВ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НЕФТЕЙ

Нефть представляет собой сложную смесь органических соединений, преимущественно углеводородов и их производных. Вследствие изменчивости химического состава, физико-химические свойства нефтей различных месторождений и даже различных пластов одного месторождения отличаются большим разнообразием.

По консистенции нефти различаются от легко подвижных до высоковязких (почти не текучих) или застывающих при нормальных условиях. Цвет нефтей меняется от зеленовато-бурого до чёрного.

В нефти в основном содержатся следующие классы углеводородов:

Парафиновые углеводороды (алканы) – насыщенные (предельные) углеводороды с общей формулой CnH2n+2. Содержание в нефти – 30-70%. Различают алканы нормального (н-алканы) и изостроения (изоалканы). В нефти присутствуют газообразные алканы С2–С4 (в виде растворённого газа), жидкие алканы С5–С16 (основная масса жидких фракций нефти) и твёрдые алканы С17–С53, которые входят в тяжёлые нефтяные фракции и известны как парафины и церезины.

Нафтеновые углеводороды (циклоалканы) – насыщенные алициклические углеводороды с общей формулой CnH2n, CnH2n-2 (бициклические) или CnH2n-4 (трициклические). В нефти присутствуют в основном пяти- и шестичленные нафтены. Содержание в нефти – 25-75%. Содержание нафтенов растёт по мере увеличения молекулярной массы нефти.

Ароматические углеводороды – соединения, в молекулах которых присутствуют циклические полисопряжённые системы. К ним относятся бензол и его гомологи, толуол, фенантрен и др. Содержание в нефти – 10-15%.

Гетероатомные соединения – углеводороды, в состав молекул которых входят кислород, азот, сера, металлы. К ним относятся: смолы, асфальтены, меркаптаны, сульфиды, дисульфиды, тиофены, порфирины, фенолы, нафтеновые кислоты. Подавляющая часть гетероатомных соединений содержится в наиболее высокомолекулярных фракциях нефти, которые обычно называют "смолисто-асфальтеновыми веществами". На их долю приходится до 15%.

В нефти также содержатся в малых количествах неорганическая сера, различные металлы и т.д.

Фракционный состав нефти отражает содержание соединений, выкипающих в различных интервалах температур. Нефти выкипают в очень широком интервале температур – 28-550°С и выше. Различают следующие фракции нефти:

- 28-180°С – широкая бензиновая фракция;

- 120-240°С – керосиновая фракция (150-240°С – осветительный керосин; 140-200 – уайт-спирт);

- 140-340°С – дизельная фракция (180-360°С – летнее топливо);

- 350-500°С – широкая масляная фракция;

- 380-540 – вакуумный газойль.

3.3.1. Физико-химические свойства нефти

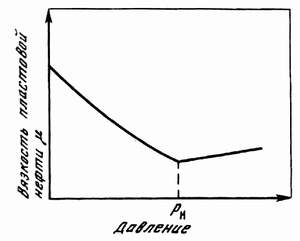

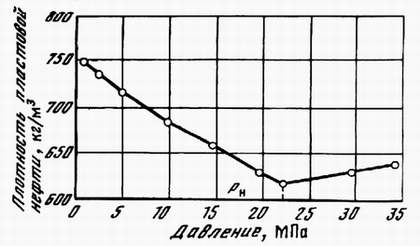

Плотность пластовой нефти зависит от состава нефти, давления, температуры, количества растворённого газа (рис. 3.1.). Чем меньше плотность нефти, тем выше выход светлых фракций. Не все газы, растворяясь в нефти, одинаково влияют на её плотность. С повышением давления плотность нефти значительно уменьшается при насыщении её углеводородными газами. Плотность нефтей при насыщении азотом или углекислым газом несколько возрастает с увеличением давления. Обычно плотность нефтей колеблется в пределах 820-950 кг/м3.

Рис. 3.1 . Изменение плотности пластовой нефти в зависимости от давления

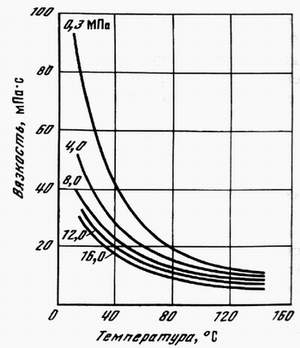

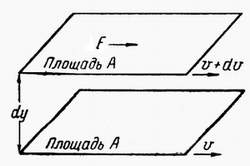

Вязкость – сила трения (внутреннего сопротивления), возникающая между двумя смежными слоями внутри жидкости или газа на единицу поверхности при их взаимном перемещении (рис. 3.2).

Динамическая вязкость определяется через закон Ньютона:

, (3.37)

, (3.37)

где А – площадь перемещающихся слоёв жидкости (газа) – см. рис. 3.2;

F – сила, требующаяся для поддержания разницы скоростей движения между слоями на величину dv;

dy – расстояние между движущимися слоями жидкости (газа);

dv – разность скоростей движущихся слоёв жидкости (газа).

Рис. 3.2. Движение двух слоёв жидкости относительно друг друга.

Размерность вязкости определяется из уравнения Ньютона:

- система СИ – [Па×с]

- система СГС – [Пуаз]=[г/(см×с)]