Рис. 1.1. Различная укладка сферических зёрен одного размера, составляющих пористый материал: а – менее плотная кубическая укладка, б – более компактная ромбическая укладка

|

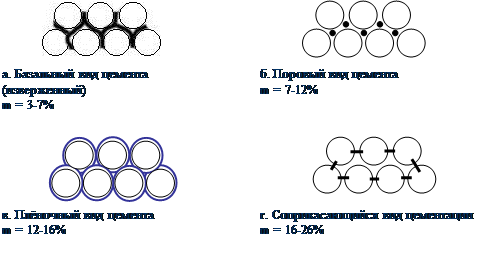

Рис. 1.2. Разновидности цемента горных пород

Не все виды пор заполняются флюидами, газами, нефтью. Часть пор бывает изолирована, в основном, это внутренние поры.

1.2.1. Виды пористости

Общая (полная, абсолютная) пористость – суммарный объём всех пор (Vпор), открытых и закрытых.

Пористость открытая эквивалентна объёму сообщающихся (Vсообщ) между собой пор.

На практике для характеристики пористости используется коэффициент пористости (m), выраженный в долях или в процентах.

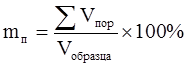

Коэффициент общей (полной, абсолютной) пористости (mп) в процентах зависит от объема всех пор:

. (1.1)

. (1.1)

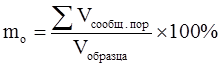

Коэффициент открытой пористости (mо) зависит от объёма сообщающихся между собой пор:

. (1.2)

. (1.2)

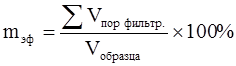

Коэффициент эффективной пористости (mэф.) оценивает фильтрацию в породе жидкости или газа, и зависит от объёма пор (Vпор фильтр), через которые идёт фильтрация.

(1.3)

(1.3)

Для зернистых пород, содержащих малое или среднее количество цементирующего материала, общая и эффективная пористость примерно равны. Для пород, содержащих большое количество цемента, между эффективной и общей пористостью наблюдается существенное различие.

Для коэффициентов пористости всегда выполняется соотношение:

mп > mo > mэф. (1.4)

Для хороших коллекторов пористость лежит в пределах 15-25%

Поровые каналы нефтяных пластов условно подразделяются на три группы:

- субкапиллярные (размер пор < 0,0002 мм) – практически непроницаемые: глины, глинистые сланцы, эвапориты (соль, гипс, ангидрит);

- капиллярные (размер пор от 0,0002 до 0,5 мм);

- сверхкапиллярные > 0,5 мм.

По крупным (сверхкапиллярным) каналам и порам движение нефти, воды, газа происходит свободно, а по капиллярам – при значительном участии капиллярных сил.

В субкапиллярных каналах жидкость удерживается межмолекулярными силами (силой притяжения стенок каналов), поэтому практически никакого движения не происходит.

Породы, поры которых представлены в основном субкапиллярными каналами, независимо от пористости практически непроницаемы для жидкостей и газов (глины, глинистые сланцы).

Коэффициенты пористости некоторых осадочных пород

Таблица 1.1

| Горная порода | Пористость, % |

| Глинистые сланцы | 0,54-1,4 |

| Глины | 6,0-50,0 |

| Пески | 6,0-52 |

| Песчаники | 3,5-29,0 |

| Известняки | до 33 |

| Доломиты | до 39 |

| Известняки и доломиты, как покрышки | 0,65-2,5 |

Пористость пород продуктивных пластов определяют в лабораторных условиях по керновому материалу. Пористость пласта на больших участках определяется статистически по большому числу исследованных образцов керна.

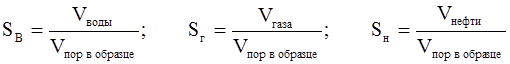

С пористостью связаны величины насыщения пласта флюидами: водонасыщенность (Sв), газонасыщенность (Sг), нефтенасыщенность (Sн), величины, выраженные в долях или в процентах.

Связь пористости и коэффициента насыщенности (в долях):

. (1.5)

. (1.5)

Sнасыщ = 1; Sг = 1 – (SB + SH). (1.6)

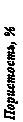

Рис. 1.3. Влияние естественного уплотнения пород на их пористость:

1. – песчаники, 2. – глины

Общая и открытая пористость зависят от:

глубины залегания, падает с увеличением глубины (рис. 1.3.);

от плотности пород;

количества цемента и др.

1.3. ПРОНИЦАЕМОСТЬ

Проницаемость – это фильтрующий параметр горной породы, характеризующий её способность пропускать через себя жидкости и газы при перепаде давления.

Абсолютно непроницаемых тел в природе нет. При сверхвысоких давлениях все горные породы проницаемы. Однако при сравнительно небольших перепадах давления в нефтяных пластах многие породы в результате незначительных размеров пор оказываются практически непроницаемыми для жидкостей и газов (глины, сланцы и т.д.).

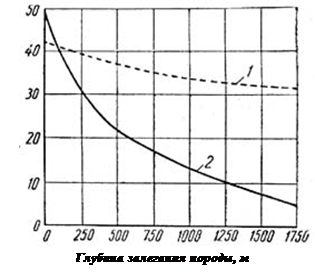

Хорошо проницаемыми породами являются: песок, песчаники, доломиты, доломитизированные известняки, алевролиты, а так же глины, имеющие массивную пакетную упаковку (рис. 1.4).

|

Рис. 1.4. Пример массивной пакетной упаковки глин – фильтрация происходит через каналы между пакетами

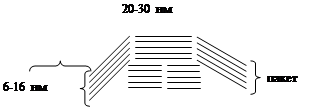

|

Рис. 1.5. Пример упорядоченной пакетной упаковки глин – фильтрация практически не происходит

К плохо проницаемым относятся: глины, с упорядоченной пакетной упаковкой, глинистые сланцы, мергели, песчаники, с обильной глинистой цементацией (рис. 1.5).

1.3.1. Линейная фильтрация нефти и газа в пористой среде

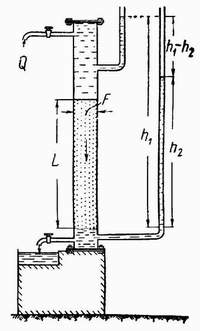

Для оценки проницаемости горных пород обычно пользуются линейным законом фильтрации Дарси. Дарси в 1856 году, изучая течение воды через песчаный фильтр (рис. 1.6), установил зависимость скорости фильтрации жидкости от градиента давления..

Рис. 1.6. Схема экспериментальной установки Дарси для изучения течения воды через песок

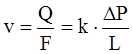

Согласно уравнению Дарси, скорость фильтрации воды в пористой среде пропорциональна градиенту давления:

, (1.7)

, (1.7)

где Q – объёмная скорость воды;

v – линейная скорость воды;

F – площадь сечения, F = pd2/4;

L – длина фильтра;

k – коэффициент пропорциональности .

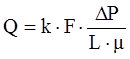

Нефть – неидеальная система (компоненты нефти взаимодействуют между собой), поэтому линейный закон фильтрации для нефти, содержит вязкость, учитывающую взаимодействие компонентов внутри нефтяной системы:

, (1.8)

, (1.8)

где m – вязкость нефти.

В этом уравнении способность породы пропускать жидкости и газы характеризуется коэффициентом пропорциональности k (1.7), который называется коэффициентом проницаемости (kпр).

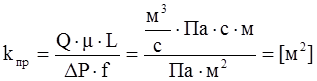

Размерность коэффициента проницаемости (система СИ) вытекает из соотношения:

, (1.9)

, (1.9)