Волокна периодонтальной связки

Периодонтальная связка содержит три типа волокон — коллагеновые, ре тикулярные и незрелые эластические (окситалановые).

Коллагеновые волокна являются, безусловно, функционально ведущими и преобладающими по объему, который они занимают в периодонтальной связке. Они состоят из коллагена I типа и объединены в толстые радиально ориентированные пучки (главные волокна периодонталыюм связки), которые связывают поверхность корня зуба со стенкой зубной альвеолы. Пространства между главными волокнами (интерстиций), заполнены тонкими коллагеновыми волокнами, формирующими трехмерную сеть и не связанными с твердыми тканями пародонта (рис. 4 и 5).

Пучки главных коллагеновых волокон периодонтальной связки одним своим концом внедряются в цемент, другим — в кость альвеолярного отростка (рис. 2-5), причем их терминальные участки в обеих тканях называются прободающими (шарпеевскими) волокнами. Часть таких волокон может проходить сквозь костную ткань альвеолярного отростка, проникая из одной зубной альвеолы в другую (транссептальные волокна) и продолжаясь в главные волокна периодонтальной связки соседнего зуба. Прободающие волокна в кости обычно имеют значительно большую толщину (10-20 мкм), чем в цементе (3-5 мкм) — рис. 4 и 5.

В соответствии с некоторыми наблюдениями, пучки коллагеновых волокон периодонтальной связки представлены двумя составными частями: одна отходит от кости (альвеолярные волокна), другая — от цемента (зубные волокна). Волокна обеих частей переплетаются друг с другом примерно посередине периодонтальной связки, образуя промежуточное сплетение (рис. А).

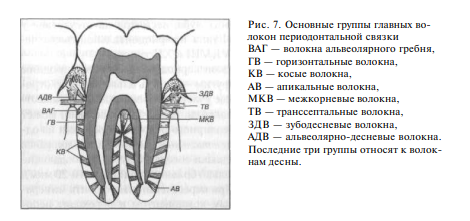

Главные волокна периодонтальной связки по топографическому принципу (в зависимости от расположения участков прикрепления и направления хода) разделяют на несколько групп (рис. 7):

1) волокна альвеолярного гребня связывают шеечную поверхность зуба с гребнем альвеолярной кости и располагаются преимущественно в щечноязычной плоскости;

2) горизонтальные волокна располагаются глубже волокон альвеолярного гребня у входа в периодонтальное пространство. Они проходят горизонтально, т. е. под прямым углом к поверхности корня зуба и альвеолярной кости. Горизонтальные волокна образуют так называемую циркулярную связку, в состав которой включают также транссептальные волокна, связывающие соседние зубы и проходящие над вершиной альвеолярного отростка.

3) косые волокна — численно преобладающая группа, занимают средние 2/3 периодонтального пространства. Волокна располагаются косо в венечной плоскости, связывая корень с альвеолярной костью. При этом участки прикрепления к цементу у этих волокон лежат апикальнее, чем участки прикрепления к кости. В направлении коронки они сливаются с горизонтальными волокнами, в направлении верхушки — с апикальными волокнами;

4) апикальные волокна расходятся более или менее перпендикулярно от апикальной части корня ко дну альвеолы; одни из них идут горизонтально, другие — вертикально;

5) межкорневые волокна в многокорневых зубах связывают корень в области бифуркации с гребнем межкорневой перегородки, к которому они направляются частично в горизонтальном, частично в вертикальном направлениях.

Описанное расположение волокон периодонтальной связки способствует тому, что силы, воздействующие на зуб, посредством волокон равномерно распределяются в виде тяги на альвеолярную кость.

Ретикулярные волокна имеют небольшой диаметр (0,1-2 мкм), образованы коллагеном III типа и выявляются лишь при использовании специальных гистологических методов окрашивания тканей (наиболее часто — импрегнации солями серебра). Они концентрируются, главным образом, вокруг мелких сосудов. Небольшое их количество распределено диффузно по всему ее межклеточному веществу, образуя трехмерные сети, а также входит в своеобразную оболочку, покрывающую по периферии пучки коллагеновых волокон. Значение ретикулярных волокон в структурно-функциональной организации периодонтальной связки четко не определено. Учитывая их незначительную прочность, их функция в качестве поддерживающих структур представляется маловероятной. Высказано предположение о том, что в развивающейся периодонтальной связке эти волокна образуют особую сеть, которая способствует четкой ориентации формирующихся главных волокон и в дальнейшем сохраняется внутри связки.

Окситалановые волокна относятся к системе эластических волокон и рассматриваются многими авторами как незрелые эластические волокна, отличаясь ультраструктурой и некоторыми тинкториальными свойствами от зрелых волокон. Последние в периодонтальной связке человека отсутствуют, за исключением тех, что входят в состав стенки мелких кровеносных сосудов. Окситалановые волокна состоят из системы фибрилл диаметром 5-15 нм, располагающихся параллельно длинной оси волокна и связанных вариабельным количеством аморфного межфибриллярного материала. Они распределены в периодонтальном пространстве неравномерно и формируют пучки диаметром 0,5-1,0 мкм и длиной до нескольких миллиметров. Эти волокна концентрируются у середины корня и в его апикальных отделах и проходят вблизи корня параллельно его длинной оси или в центральной части периодонтального пространства. Они формируют вокруг корня трехмерную сеть, пронизывающую пучки коллагеновых волоконпреимущественно под прямым углом. Они вплетаются в цемент, но, по-видимому, не прикрепляются к кости.

Предполагается, что окситалановые волокна обеспечивают поддерживающую функцию по отношению к периодонтальным сосудам и нервным волокнам, в особенности, при длительных нагрузках на периодонтальную связку, когда их число и размеры могут нарастать. При избыточных ортодонтических нагрузках система окситалановых волокон подвергается локальному разрушению. Обратимо деформируясь, эти волокна участвуют и в регуляции кровотока в периодонтальных сосудах в соответствии с функциональными нагрузками на зуб. При хронических воспалительных заболеваниях периодонта отмечается выраженная дегенерация окситалановых волокон с их распадом и фрагментацией и даже полным исчезновением в некоторых участках вокруг сосудов. Система окситалановых волокон способна восстанавливаться после повреждения периодонтальной связки и цемента, причем новообразование окситалановых волокон начинается в области регенерирующего цемента и постепенно распространяется в сторону альвеолярной кости.