1.2 Расположение электрооборудования вагона и условия работы.. 5

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

Омский государственный университет путей сообщения (ОмГУПС(ОмИИТ))

Кафедра «Технологии транспортного машиностроения и ремонта подвижного состава»

Индивидуальное задание на тему: «Электрооборудование пассажирских вагонов»

Студенты гр. 14 И

___________ Т.С. Алимов

___________А.О. Антихович

___________А.С. Меньшиков

«___»___________ 2018 г.

Руководитель -

доцент кафедры ТТМ и РПС

___________ Д. Ю. Белан

«___»___________2018 г.

Омск 2018

Содержание

Введение. 3

1.1 Общие сведения. 4

1.2 Расположение электрооборудования вагона и условия работы.. 5

1.3 Техническое обслуживание электрооборудования и понятие об электросхемах. 6

1.4 Электрические машины. Генераторы.. 6

1.5 Приводы подвагонных генераторов. 8

1.6 Аккумуляторные батареи. 10

1.7 Распределительные щиты.. 12

1.8 Коммутационная аппаратура. 14

1.9 Приборы защиты.. 14

1.10 Приборы регулирования. 15

1.11 Аварийная кнопка. 15

1.12 Освещение пассажирского вагона. 15

1.13 Сигнализации. 16

1.14 Установка кондиционирования воздуха. 17

1.15 Приборы термоавтоматики. 17

1.16 Виды отопления. 17

1.17 Высоковольтное оборудование. 18

1.18 Заземление. 18

1.19 Умформер освещения. 18

2 Влияние внешних и внутренних факторов на работу электрооборудования пассажирских вагонов. 20

3 Структурная схема электрооборудования пассажирских вагонов. 23

4 Алгоритм диагностирования комплекса диагностирования пассажирских вагонов. 26

4. 1 Средства технической диагностики. 27

4.2 Алгоритмы диагностирования. 28

5 Схема устройства для испытания или диагностирования электрооборудования пассажирских вагонов. 30

6 Меры по охране труда при испытании и диагностировании. 33

Заключение. 34

Библиографический список. 35

Введение

Постоянное усовершенствование электрооборудования вагонов связано с высокими требованиями к безопасности движения и комфортных условий пассажиров, привело к усложнению систем электроснабжения вагонов, увеличение количества и мощности потребителей электроэнергии, вызывает осложнения систем контроля, регулирования и сигнализации. Необходимость поддержания высокого уровня надежности электрооборудования вагонов требует своевременного выявления, предупреждения и устранения возможных неисправностей, большинство из которых не оказывается внешним осмотром, и решения задач прогнозирования технического состояния. В то же время проведенные исследования показывают, что существующие технологии технического обслуживания и диагностирования электрооборудования вагонов характеризуются большой трудоемкостью работ и не в полной мере обеспечивают поддержание надежности вагонов на необходимом уровне.

Актуальность данной работы состоит в том, что на сегодняшний день для нахождения эффективных путей решения проблем является разработка и внедрение в эксплуатацию прогрессивных методов и средств диагностирования, которые позволяют достоверно, в кратчайшие сроки определять техническое состояние электрооборудования и выявлять неисправности в его системах и узлах.

Цель реферата – ознакомиться с электрооборудованием пассажирских вагонов, с факторами, влияющими на их работу, и с методами диагностирования электрооборудования.

Предмет исследования – ознакомление с электрооборудованием пассажирских вагонов.

Основные задачей исследования в рамках изучаемой темы является:

- ознакомиться с назначением, условиями работы, особенностями конструктивного исполнения электрооборудования пассажирских вагонов;

- рассмотрение влияния внешних и внутренних факторов на электрооборудование пассажирских вагонов;

- изучение структурной схемы электрооборудования пассажирских вагонов;

- ознакомиться с испытаниями и с методами диагностирования электрооборудования пассажирских вагонов;

- ознакомиться с мерами по охране труда при проведении испытаний и диагностировании.

Работа имеет традиционную структуру и включает в себя реферат, содержание, введение, основную часть, состоящую из 6 глав, заключение и список используемой литературы.

1 Назначение, условия работы, особенности конструктивного исполнения электрооборудования пассажирских вагонов

1.1 Общие сведения

Внутри корпуса вагона и на вагоне имеются разнообразные приборы, и оборудование работа которых связана с выработкой и потреблением электроэнергии.

Системой электроснабжения вагона называется комплекс электрооборудования предназначенный для выработки и распределения электроэнергии потребителям вагона.

В основном системы энергоснабжения пассажирского вагона делятся на два вида:

- централизованная система энергоснабжения – в составе поезда все вагоны потребляют электроэнергию от одного источника тока электростанции, или в дизельных поездах дизель-электростанции имеющей 2-3 генератора, общей мощностью от 400 до 600 КВт, каждый вагон имеет аккумуляторную батарею напряжением 50 V, или в электричках – от высоковольтной сети через электровоз;

- автономная система энергоснабжения – каждый вагон имеет свои источники тока.

Получила наибольшее распространение – применяется только постоянный ток, отцепка вагона не влияет на работу потребителей электроэнергии.

Возможно и применение смешанной системы энергоснабжения – все потребители вагона потребляют электроэнергию от основных источников тока, а на тэны котла подается ток высокого напряжения 3000V от высоковольтной сети через электровоз – применяется только на электрифицированных участках пути и при наличии комбинированного отопления.

Источники тока:

Генератор – главный источник тока, вырабатывает электроток при движении вагона идущий на сеть потребителей вагона и на зарядку аккумуляторной батареи. При скорости 20- 40 км/ч начинает работать.

Аккумуляторная батарея – резервный источник тока, все потребители вагона (кроме мощных) во время стоянки, на малых скоростях, в аварийных ситуациях потребляют электроэнергию от аккумуляторной батареи.

Все электрооборудование вагона имеет двухполюсную защиту от коротких замыканий на корпус вагона, изоляция проводов рассчитана: низковольтных; высоковольтных.

Потребители – то что работает от электричества, потребляет электрический ток.

1.2 Расположение электрооборудования вагона и условия работы

Все электрооборудование вагона делится на два вида:

Подвагонное – расположенное под вагоном, по своим габаритам и условиям работы не может устанавливаться внутри вагона.

- генератор с приводом;

- аккумуляторная батарея;

- подвагонные электромагистрали - низковольтная, высоковольтная; магистраль электропневматического тормоза.

- коммутационная и защитная аппаратура;

- обогреватели труб;

- электромашинные преобразователи люминесцентного освещения;

- двигатели компрессора, вентилятора, установки кондиционирования воздуха;

- высоковольтный ящик с защитной аппаратурой – выпрямители, межвагонные соединения.

Внутреннее:

- потребители электроэнергии;

- аппаратура управления;

- аппаратура контроля за работой электрооборудования – измерительные приборы, амперметр, вольтметр;

- осветительное оборудование – лампы накаливания и люминесцентного освещения, индивидуальное освещение (софиты);

- двигатель вентилятора;

- нагревательные элементы котла и титана (тэны);

- умформер – нерабочая сторона вагона;

- двигатель циркуляционного насоса;

- распределительный шкаф или пульт управления.

Условия работы электрооборудования вагона.

Электрооборудование вагона сложно по устройству и работает в сложных условиях. В процессе работы на него воздействуют: динамические усилия, возникающие в результате вибрации, толчков – особенно на больших скоростях; атмосферное воздействие – зимой, при низких температурах снижается механическая прочность, замерзает смазка, вследствие чего снижается КПД, но увеличивается сопротивление, изолирующий материал проводов становится хрупким, увеличивается ломкость металлических узлов и агрегатов, летом, при высоких температурах плохо охлаждаются механизмы, увеличивается коррозия металла, влага и грязь затрудняют работу электрооборудования. В связи с этим к электрооборудованию вагона предъявляются повышенные требования: оно должно обеспечить высокую эксплутационную надежность и механическую прочность при разности температур от +40 до -50˚С и относительной влажности 95% [3, с. 3].

1.3 Техническое обслуживание электрооборудования и понятие об электросхемах

Виды технического осмотра:

ТО-1 – проводится в пункте формирования и оборота поезда, перед отправкой в рейс, а так же на промежуточных станциях – ежедневно – доскональный осмотр состава по техническим характеристикам. Проводится силами поездной бригады – замена перегоревших предохранителей, очистка плафонов от пыли и насекомых. Запрещается проводнику производить какой-либо ремонт и регулировку электрооборудования вагона;

ТО-2 – проводится до 15 мая (подготовка вагонов к работе в летний период) и до 15 октября (подготовка вагонов к работе в зимних условиях) – замывка. Включает в себя ТО-1 и: осенью, перед началом зимних перевозок в аккумуляторной батарее производится коррекция электролита (плотность 1,21-1,23 г/кг), консервация установки охлаждения воздуха; весной, перед летними перевозками в аккумуляторной батарее производится коррекция электролита (плотность 1,21-1,18 г/кг), расконсервация установки охлаждения воздуха – ресиверы заполняются хладагентом (фреоном);

ТО-3 (ЕТР) – проводится каждые 6 месяцев после заводского или деповского ремонта, проводится работниками электроцеха, комплексной бригады, на специально отведенных путях. Проверяется работа всех узлов и агрегатов электрооборудования и замена неисправных [2, с. 23].

Схемы электрооборудования бывают принципиальными и монтажными.

1.4 Электрические машины. Генераторы

На пассажирских вагонах применяются генераторы постоянного и переменного тока.

Устройство генераторов постоянного тока.

Статор – неподвижная часть генератора – является основной полюсной частью, внутри болтами крепятся полюса на которые одеваются катушки возбуждения.

Якорь – подвижная часть генератора, состоящая из: сердечника, в пазы которого уложены основные и дополнительные обмотки, концы которых припаяны к пластинам (петушкам) коллектора. Сердечник якоря вместе с коллектором напрессовываются на вал, вращающийся в подшипниках.

Коллекторная коробка предназначена для замены щеток – закрыта крышкой от попадания влаги, пыли, грязи.

Перекидная траверса или переключатель полярности с щеточным устройством для сохранения полярности при перемене направления движения вагона. В зависимости от направления вращения якоря, автоматически поворачивается на 90˚ в ту или иную сторону. Электрический ток в генераторе постоянного тока снимается с коллектора при помощи электрографитных щеток.

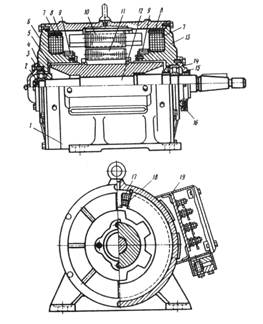

Принцип работы генератора переменного тока основан на преобразовании механической энергии в электрическую (пример на рисунке 1).

1 – основа; 2 – крепительная шайба; 3 – крышка; 4 – шариковый подшипник; 5 – втулка;

6 и 13 – подшипниковые щиты; 7,8,9 – обмотки возбуждения; 10– ротор; 11– статор;

12 – вал;14 – роликовый подшипник; 15 – крышка подшипника; 16 – масленка;

17,18 – зубцовые обмотки; 19- клеммная коробка

Рисунок 1 – Генератор переменного тока

Статор – неподвижная часть генератора – имеет зубья и впадины (пазы), в которые уложены основные и дополнительные обмотки, в подшипниковых щитах уложены обмотки возбуждения.

Ротор – подвижная часть генератора, основная полюсная часть, состоящая из сердечника имеющего зубья и пазы, напрессованного на вал генератора, вращающийся в подшипниках расположенных в подшипниковых щитах.

Вентилятор предназначен для охлаждения генератора.

Клеммная коробка с зажимами к зажимам подходят провода обмоток.

Генератор переменного тока работает с выпрямителем – на выходе выпрямителя постоянный ток. Выпрямители применяются с генераторами переменного тока, предназначены для преобразования переменного тока в постоянный, в настоящее время применяются диодные выпрямители.

Электрический ток в генераторе переменного тока снимается при включении нагрузки (потребителей). При вращении ротора в обмотках статора вырабатывается электромагнитная индукция – когда зуб ротора совпадает с зубом или пазом статора.

Принцип работы генератора постоянного тока основан на изменении магнитного потока.

1.5 Приводы подвагонных генераторов

Приводы подвагонных генераторов предназначены для передачи вращающего момента от оси колесной пары на вал генератора.

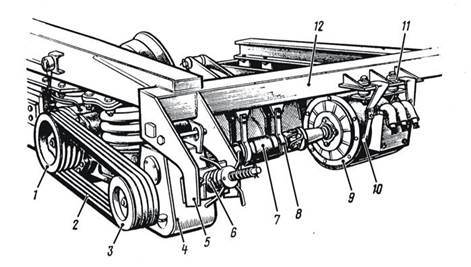

Текстропно-редукторно-карданный привод подвагонного генератора – эксплуатируется с генератором 2ГВ-003 (пример приведен на рисунке 2).

Вращающий момент от оси колесной пары передается через текстропные ремни, соединяющие ведущий шкив с ведомым шкивом, на редуктор. В редукторе, через зубчатую передачу двух шестеренок, на карданный вал и далее на вал генератора.

1– ведущий шкив; 2 – текстропные ремни (4 шт., как исключение допустимо 3 шт.);

3 – ведомый шкив; 4 – корпус редуктора; 5 – рама натяжного устройства; 6 – натяжное устройство; 7 – карданный вал; 8 – предохранительные скобы; 9 – корпус генератора;

10 – предохранительные скобы; 11 – крепление генератора; 12 – рама тележки

Рисунок 2 – Текстропно-карданный привод от торца шейки оси колёсной пары

Редуктор состоит из ведущей и ведомой шестеренок, в него заливается масло.

Натяжное устройство предназначено для регулировки натяжения ремней.

Для сохранения карданного вала от падения имеются две скобы.

Редукторно-карданный от средней части оси колесной пары – эксплуатируется с генераторами ДУГ-28В, ЕЮК-160м (плоский), RGA-32, ВБА-38.

Вращающий момент от оси колесной пары передается через конические шестерни редуктора на карданный вал и вал генератора.

В редукторе имеются две конические шестерни, для смазки в редуктор заливается 5 л. редукторного масла.

Карданный вал одним концом крепится на вал малой шестерни редуктора, другим к валу генератора. Для предохранения карданного вала от падения при обрыве имеется предохранительная решетка.

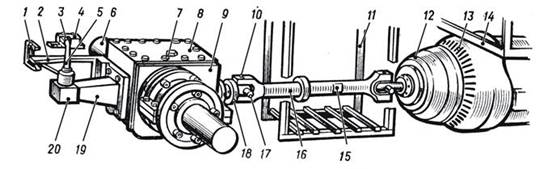

Редукторно-карданный от торца оси колесной пары – эксплуатируется с генераторами ГАЗЕЛАН 230717;19;21 и PW-114.

Вращающий момент от оси колесной пары передается через конические шестерни редуктора на карданный вал и вал генератора (рисунок 3).

1 – опорная скоба; 2 – кронштейн; 3, 4, 5, 19, 20 – шаровая опора момента; 6 – ось колёсной пары; 7 – клапан понижения давления в редукторе; 8 – верхняя крышка редуктора; 9 – корпус редуктора; 10 – отверстие для смазки шарнирного соединения; 11 – подвесная рама;

12 – фрикционная муфта; 13 – двигатель-генератор;

14 – крепление двигателя-генератора; 15, 16 – карданный вал; 17, 18 – шарнирное соединение

Рисунок 3 – Редукторно-карданный от торца оси колесной пары

В редукторе имеются две конические шестерни, для смазки в редуктор заливается 5 л. редукторного масла.

Карданный вал одним концом крепится на вал малой шестерни редуктора, другим к валу генератора. Для предохранения карданного вала от падения при обрыве имеется предохранительная решетка.

Уход за приводами в пути следования.

Текстропно-редукторно-карданный и текстропно-карданный:

- следить за состоянием приводных ремней – расслоение, ослабление, потрескивание;

- не допустима течь масла редуктора;

- следить за наличием предохранительных скоб;

- следить за наличием и креплениями болтов карданного вала – туго закручены.

Редукторно-карданный:

- не допустима течь масла редуктора;

- не допустимо грение редуктора;

- следить за наличием и креплениями болтов - туго закручены;

- следить за наличием предохранительной решетки.

1.6 Аккумуляторные батареи

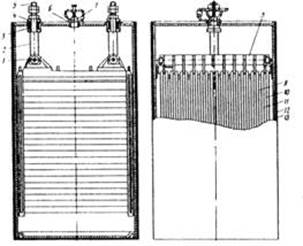

Аккумулятор – химический источник тока способный накапливать, сохранять и отдавать обратно электроэнергию (рисунок 4).

1– шпильки; 2 – полюсные выводы; 3 – уплотняющие сальники; 4 – эбонитовые шайбы;

5 – наконечники; 6 – ответрсие для электролита; 7 – откидная пробка с клапаном для выхода газов; 8 – полублоки аккумулятора; 9 – десять положительных пластин; 10 – одинадцать отрицательных пластин; 11 – эбонитовые палочки; 12 – изолирующий чехол; 13 – металлический корпус

Рисунок 4 – Аккумуляторная батарея пассажирского вагона

Аккумуляторная батарея предназначена для питания потребителей тока на малых скоростях и стоянках.

Аккумуляторная батарея постоянно работает в режимах заряда и разряда.

Режим заряда – при воздействии электрического тока от генератора или внешней сети (стационарная колонка) в аккумуляторе происходит химическая реакция – накопления электричества.

Режим разряда – на малых скоростях и во время стоянки поезда потребители вагона автоматически переключаются на потребление электроэнергии от аккумуляторной батареи.

Металлический ящик, в который помещается n-ое количество (в зависимости от типа вагона и типа аккумуляторов) аккумуляторов (элементов) соединенных между собой последовательно. Имеется крышка с дефлекторами (вентиляционными отверстиями) для удаления гремучего газа из аккумуляторной батареи. На торце аккумуляторного ящика установлена клеммная коробка с двумя выводами и минусовым предохранителем.

Аккумуляторы бывают щелочные и кислотные – различаются по типу электролита.

Емкость аккумуляторной батареи – количество электроэнергии полностью заряженной аккумуляторной батареи, которое она может отдать до минимально допустимого разряда.

Проверка напряжения аккумуляторной батареи осуществляется под напряжением. После проверки работы всех потребителей вагона в отдельности, на аккумуляторную батарею нужно дать нагрузку не > 15А, для этого нужно включить несколько потребителей (мощных не > 1), дать выдержку 8-10 минут, при этом падение напряжения не должно превышать одного деления от первоначального значения.

Контроль за режимами заряда и разряда аккумуляторной батареи осуществляется при помощи режимного переключателя РЗБ (регулятор заряда батареи) находящегося на распределительном щите и имеющем 4 положения:

- Автоматический режим;

- Полный режим – температура наружного воздуха -10˚С и ниже;

- Средний режим – температура наружного воздуха от -10˚С до +15˚С;

- Малый режим – температура наружного воздуха +15˚С и выше.

Аккумуляторная батарея должна, постоянно находится в автоматическом режиме заряда, при выходе из строя автоматики переходят на ручное управление – делает ПЭМ. Для поездов с частыми остановками, независимо от температуры наружного воздуха, режим заряда ставится на полный.

Для проверки РЗБ на предмет исправности нужно во время движения поезда ручку переключателя ставить в разные положения и наблюдать за амперметром – стрелка должна показывать скачкообразные изменения.

Возможные неисправности аккумуляторных батарей и причина:

1) Обрыв цепи – перегорел предохранитель;

2) Неплотно зажатые (ослабленные) клеммы в клеммной коробке;

3) Окисление клемм;

4) Течь электролита;

5) Повышенная сульфатация пластин во время заряда;

6) Короткое замыкание между пластинами.

1.6.7 Причины взрыва аккумуляторной батареи

1) Скопление большого количества гремучего газа – во время заряда;

2) Плохая вентиляция аккумуляторных ящиков – загрязнение вентиляционных дефлекторов;

3) Открытый огонь возле аккумуляторных ящиков – курение и т.д.

1.7 Распределительные щиты

Конструкция электрощита, его расположение в вагоне и количество расположенной на нем аппаратуры – зависит от оснащенности вагона электрооборудованием и года выпуска вагона.

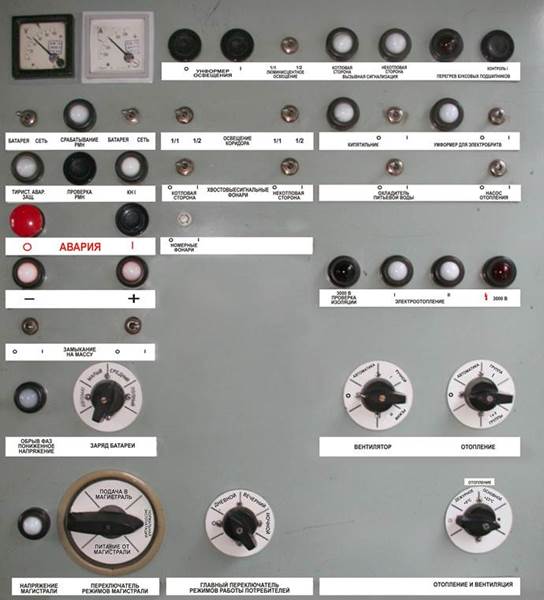

Распределительный щит – на нем размещена вся коммутационная, защитная и регулирующая аппаратура, сигнальные лампы и измерительные приборы (пример приведен на рисунке 5).

Подготовка электрощита к работе

1) По вольтметру проверить напряжение;

2) Вся коммутационная аппаратура должна быть выключена;

3) Снять тумблер управления с длительного отстоя (вверх);

4) Главный пакетник ставим в «Нормальный режим», при этом загораются все лампы защиты;

5) Нажимаем кнопку «Возврат защиты» - лампочки погаснут.

Рисунок 5 – Распределительный щит пассажирского вагона

Проверка потребителей на предмет исправности на примере распределительного щита начинается с сигнализаций:

1) Сигнализация «+ -» – сигнализация замыкания на корпус вагона. Поднимаются оба тумблера – лампочки «+ -» должны гореть в полнакала, одинаково. Для точной проверки отсутствия замыкания на корпус вагона необходимо тумблера поочередно выключить – при отсутствии замыкания лампочки должны гаснуть. Не выключается до конца проверки;

2) СКНБ – тумблер СКНБ опустить в нижнее положение (искусственно разрывается цепь) – должна загореться лампочка и зазвенеть звонок, тумблер СКНБ поднять вверх (замкнуть цепь) лампочка гаснет, перестает звенеть звонок – СКНБ исправна;

3) Сигнализация ограждения поезда – горение сигнальных тормозных фонарей;

4) РМН (реле максимального напряжения) – нажимаем на кнопку, загорается лампочка;

Далее проверяем исправность всех потребителей вагона:

5) Проверяем работу вентиляции – включаем-выключаем поступенчато, – проверяем движение воздуха в вагоне;

6) Проверяем работу освящения – два групповых переключателя (17; 18) ставим в положение «ночное» – загораются лампы накаливания – необходимо проверить наличие и исправность ламп. Не выключая ламп накаливания, проверяем работу люминесцентного освещения, для этого нужно нажать на кнопку «ПУСК» преобразователя и через 2-3 секунды переключатели ставим в положение «люминесцентное» или «вечернее» освещение – при этом должны загореться все лампы люминесцентного освещения – проверяем наличие и исправность ламп. Выключаем в обратном порядке, т.е. пакетники ставим в положение «ночное» и только потом нажимаем кнопку «СТОП» преобразователя.

1.8 Коммутационная аппаратура

Коммутация – включение и отключение электроцепей при помощи коммутационной аппаратуры.

Коммутационная аппаратура делится на два вида:

1) Кнопки, тумблера, переключатели – расположены на распределительном щите, служат для непосредственного включения и переключения персоналом (непосредственное

управление);

2) Реле, контакторы – находятся на расстоянии от распределительного щита, служат для автоматического включения и отключения электроцепей (дистанционное управление).

1.9 Приборы защиты

Вагон имеет восьмикратную защиту.

РМН (реле максимального напряжения) – защищает сеть вагона и аккумуляторную батарею от перенапряжения, могущего возникнуть из-за неисправности РНГ или обрыва цепи аккумуляторной батареи. РМН последовательно включена в обмотки возбуждения генератора и при срабатывании отключает генератор.

При срабатывании РМН пакетники мощных потребителей поставить в положение «0» и вызвать ПЭМ, можно нажать кнопку «возврат защиты» при скорости не более 15 км/ч.

Предохранители – защищают электрическую цепь вагона от перегрузки – перегорают (выплавляется легкоплавкая вставка), тем самым разрывая цепь.

Автоматы-выключатели – защищают электрическую цепь вагона от перегрузки – выключаются, не выходят из строя.

РПН (реле пониженного напряжения) – защищает аккумуляторную батарею от глубокого разряда (ниже 47-41В) – выключает все потребители, остается защита и сигнализация.

1.10 Приборы регулирования

ДОНС (диодный ограничитель напряжения сети) или РНС (регулятор напряжения сети) – предназначены для стабилизации напряжения сети потребителей вагона.

РНГ (регулятор напряжения генератора) – для стабилизации напряжения генератора не зависимо от скорости движения. При исправном РНГ напряжение генератора должно быть равно напряжению аккумуляторной батареи (52В или 110В).

РОТ (реле обратного тока) – переключающее устройство, включающее и отключающее генератор автоматически.

1.11 Аварийная кнопка

Аварийна кнопка предназначена для отключения генератора в аварийных ситуациях:

1) при пожаре;

2) при резком колебании стрелок измерительных приборов;

3) при повышенном зарядном токе;

4) при замыкании на корпус вагона.

Перед нажатием аварийной кнопки нужно отключить мощные потребители, а если вагон топится от высоковольтного напряжения – отключить высоковольтное отопление (тэны).

1.12 Освещение пассажирского вагона

Виды освещения:

1) Лампы накаливания;

2) Люминесцентное;

3) Индивидуальное (софиты).

Режимы работы освещения:

1) Вечернее – осуществляется лампами люминесцентного освещения с наступлением темноты до 22 часов.

2) Ночное – осуществляется лампами накаливания с 22 часов до наступления утра.

Индивидуальное – включается в ночном режиме, каждый пассажир имеет возможность включить софитную лампу, не мешая при этом соседям.

3) Дежурное – осуществляется групповыми переключателями: S17; S18 – для включения освещения в салоне; S26 – для включения освещения в тамбурах.

1.13 Сигнализации

1) Сигнализация замыкания на корпус вагона – предназначена для выявления нарушения изоляции в проводах минусовых и плюсовых цепей. При выявлении нарушения изоляции в цепи, одна из лампочек будет гореть ярче другой или совсем потухнет.

2) Сигнализация контроля нагрева букс (СКНБ) – предназначена для быстрого выявления горения букс во время движения поезда.

3) Сигнализация ограждения поезда – с обеих сторон вагона (с торца) должны быть исправны по три красных сигнала – предназначены для обеспечения безопасности движения поезда, то есть во время движения поезда у последнего вагона должны гореть три красных сигнала – ограждение поезда.

Проводник при приемке вагона обязан проверить исправность и видимость хвостовых сигналов, даже если вагон в середине состава.

4) Вызывная сигнализация

а) Наружная – предназначена для вызова проводника в случае, когда перекрыт вагон. Кнопки наружной вызывной сигнализации расположены: в пассажирских вагонах – с торца вагона у переходной площадки на раме суфле; у спецвагонов – на кузове вагона у входной двери с рабочего конца вагона;

б) Внутренняя – предназначена для вызова проводника пассажирами – в каждом купе расположена вызывная кнопка, в рабочем купе проводника установлен блок со светодиодами и сигнализацией (по количеству купе в вагоне).

5) УПС противопожарная сигнализация предназначена для раннего выявления пожара, состоит из: датчиков установленных во всех помещениях вагона, кроме тамбуров, и реагирующих на ионизацию и горение; в рабочем купе проводника установлен блок управления с акустической системой.

6) Сигнализация баков заполнения водой – предназначена для предупреждения от перезаправки баков при экипировке вагона водой.

7) Сигнализация занятости туалетов – в основном для пассажиров, при закрывании замка туалета загорается лампа «занято», за 15-20 минут до станции нужно закрыть туалеты – санитарная зона.