Анатомически десна подразделяется на три части: прикрепленную, свободную и десневые межзубные сосочки (рис. 17).

1.Строение пародонта:

А) гистология десны, в том числе понятие о десневой борозде и десневой жидкости, состав десневой жидкости;

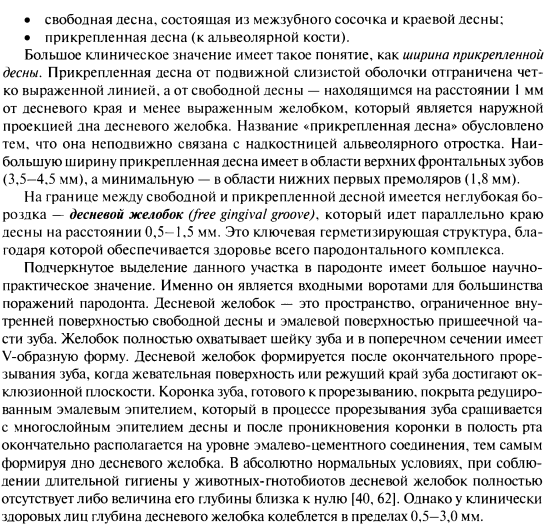

Десна представляет собой часть слизистой оболочки полости рта, непосредственно окружающую зубы. Она является типичной жевательной слизистой оболочкой, которая принимает участие, главным образом, в механической обработке пищи. Она покрыта преимущественно ороговевающим эпителием, неподвижно прикреплена к подлежащей кости, обладает высокой механической прочностью и низкой проницаемостью. Снаружи десна граничит со слизистой оболочкой, покрывающей альвеолярный отросток челюсти (альвеолярной слизистой оболочкой). Изнутри она переходит в слизистую оболочку краевой зоны твердого неба или дна полости рта.

Граница между десной и альвеолярной слизистой оболочкой имеет вид волнистой линии (рис. 17) и сравнительно хорошо прослеживается благодаря тому, что эти отделы слизистой оболочки полости рта различаются своей окраской. У светлокожих альвеолярная слизистая оболочка имеет яркую красновато-розовую окраску, а десна — более бледный матовый оттенок, что связано с особенностями их строения и, в первую очередь, с различиями покрывающего их эпителия. У темнокожих, наоборот, десна более пигментирована по сравнению с относительно менее окрашенной альвеолярной оболочкой.

Альвеолярная слизистая оболочка, в отличие от десны, относится к выстилающим, или покровным, слизистым оболочкам, хотя и отличается от большинства из них (например, слизистой оболочки щеки, губы, дна полости рта) меньшими подвижностью, растяжимостью и эластичностью. Она покрыта многослойным плоским неороговевающим эпителием, а подлежащая собственная пластинка представлена рыхлой волокнистой соединительной тканью, которая образует невысокие сосочки и содержит толстые пучки коллагеновых волокон, которые вместе с многочисленными эластическими волокнами прикрепляют слизистую оболочку к надкостнице.

Анатомически десна подразделяется на три части: прикрепленную, свободную и десневые межзубные сосочки (рис. 17).

Прикрепленная часть десны прочно сращена с надкостницей альвеолярных отростков челюстей. Ее поверхность волнообразна вследствие чередования приподнятых участков и желобков. Последние соответствуют глубоким эпителиальным гребешкам, погруженным в собственную пластинку слизистой оболочки. Предполагают, что такое строение отражает адаптацию десны к высоким механическим нагрузкам.

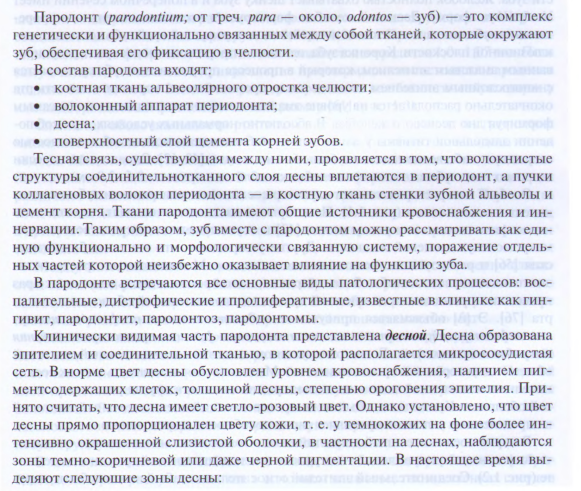

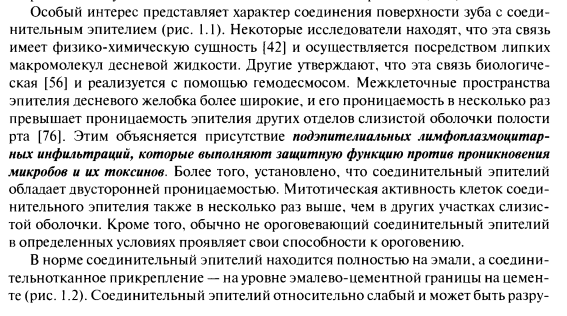

Свободная часть десны — ее край — названа так потому, что свободно прилежит к поверхности зуба и отделяется от нее лишь узкой щелью (десневой бороздой). Она не имеет прочного прикрепления к надкостнице и обладает некоторой подвижностью. Разделительной линией между свободной и прикрепленной десной служит десневой желобок, идущий параллельно десневому краю на расстоянии 0,5-1,5 мм и по уровню примерно соответствующий дну десневой борозды или лежащий апикальнее нее (рис. 18).

Десневые межзубные сосочки — участки десны треугольной формы, заполняющие промежутки между соседними зубами.

Б) понятие о ротовом эпителии, эпителии десневой борозды, эпителии прикрепления;

Строение десны

Строение десны соответствует высоким механическим нагрузкам, которым она подвергается в процессе пережевывания пищи. Она содержит два слоя — эпителий и собственную пластинку. Подслизистая основа, которая имеется в других участках полости рта, в десне отсутствует.

Эпителий десны

Эпителий, выстилающий оральную и вестибулярную поверхности десны, — многослойный плоский ороговевающий, толщиной, в среднем, около 255-300 мкм. Утрачивая роговой слой, он непосредственно переходит в эпителии борозды и прикрепления (рис. 18 и 22). Поддержание целостности этого эпителия обеспечивается тем, что его клетки непрерывно образуются в самом глубоком (базальном) слое благодаря делению малодифференцированных предшественников, затем смещаются в вышележащие слои, подвергаются дифференцировке и превращаются в роговые чешуйки, которые в конечном итоге слущиваются с его поверхности. Подобно другим эпителиям, эпителий десны располагается на базальной мембране, которая связывает его с подлежащей соединительной тканью собственной пластинки.

Базальная мембрана на светооптическом уровне имеет вид бесструктурной полоски, не окрашивающейся гематоксилином и эозином и дающей интенсивную ШИК-реакцию. На ультраструктурном уровне в ней выявляются два слоя — светлая и плотная пластинки толщиной около 50-60 нм каждая. Первая образована преимущественно гликопротеинами (ламинином, антигеном пузырчатки), а также протеогликанами (гепарансульфатом), вторая — коллагеном IV типа и сульфатированным гликопротеином энтактином. Эпителиоциты прикреплены к базальной мембране полудесмосомами, от которых вглубь светлой пластинки направляются тонкие якорные филаменты. В плотную пластинку вплетаются якорные фибриллы (образованы коллагеном VII типа), имеющие вид петель, в которые продеты коллагеновые фибриллы подлежащей соединительной ткани, состоящие из коллагенов I и III типов.

Базальная мембрана выполняет ряд функций: 1) способствует дифференцировке и поляризации эпителия, поддерживает его нормальную архитектонику; 2) опосредует прочную связь эпителия с подлежащей соединительной тканью; 3) играет роль молекулярного сита, осуществляющего избирательную фильтрацию питательных веществ, поступающих в эпителий.

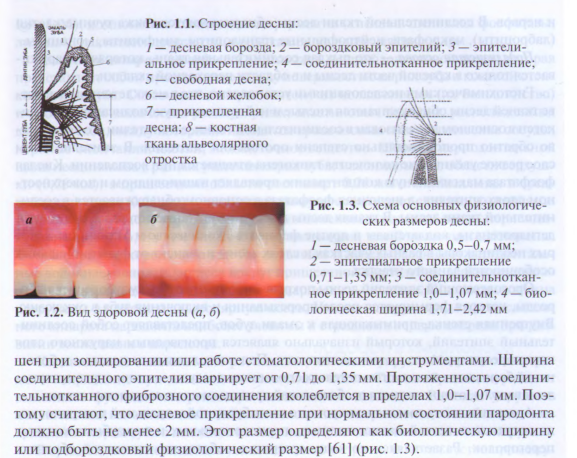

Ороговевающий эпителий, покрывающий поверхность десны, состоит из четырех слоев: 1) базального, 2) шиповатого, 3) зернистого и 4) рогового (рис. 19 и 20).

1) Базальный слой образован клетками кубической или призматической (столбчатой) формы, лежащими на базальной мембране, с овальным ядром, в котором имеется одно или два ядрышка, базофильной цитоплаз мои, содержащей хорошо развитые органеллы, многочисленные промежуточные цитокератиновые филаменты (тонофиламенты).

Базальные клетки играют роль камбиальных элементов эпителия (среди них имеются стволовые клетки, встречаются фигуры митоза) и обеспечивают прочную связь между эпителием и подлежащей соединительной тканью.

Они прикреплены к базальной мембране полудесмосомами, а друг с другом связаны мелкими десмосомами, щелевыми и плотными соединениями.

2) Шиповатый слой состоит из нескольких рядов крупных клеток неправильной формы, связанных друг с другом обширными интердигитациями и десмосомами в области многочисленных отростков («шипов»), которые содержат пучки тонофиламентов. Органеллы клеток этого слоя хорошо развиты и более многочисленны, чем в клетках базального слоя. Их цитоплазма содержит ранние молекулярные маркеры ороговения — белок инволюкрин и фермент трансглютаминазу. В глубоких отделах шиповатого слоя могут встречаться делящиеся клетки.

3) Зернистый слой — тонкий, образован несколькими слоями уплощенных (веретеновидных на разрезе) клеток с темным ядром. В их цитоплазме — многочисленные тонофиламенты, уменьшенное количество органелл (по сравнению с таковым в клетках шиповатого слоя) и гранулы двух типов — кератогиалиновые и пластинчатые.

Кератогиалиновые гранулы — крупные (0,5-1 мкм), базофильные (электронно-плотные), неправильной формы, располагаются по всей цитоплазме и участвуют в образовании рогового вещества (кератина). В процессе ороговения они распадаются, превращаясь в матрикс, в который будут погружаться, собираясь в пучки (агрегируясь) тонофиламенты. В этой связи важнейший белковый компонент этих гранул был назван филагрином. Другими компонентами кератогиалиновых гранул являются цистатин-а, липиды и серосодержащий белок лорикрин (один из предшественников, образующих оболочку роговой чешуйки).

Пластинчатые гранулы (кератиносомы, или тельца Одланда) — мелкие (около 250 нм), удлиненные, с пластинчатой структурой. Они располагаются преимущественно на периферии клетки и содержат ряд ферментов и липидов, которые при экзоцитозе выделяются в межклеточное пространство, обеспечивая барьерную функцию и водонепроницаемость эпителия.

По мере приближения к роговому слою в клетках зернистого слоя, превращающихся в роговые чешуйки, происходят выраженные изменения: уплощение, лизис органелл и ядра, дегидратация цитоплазмы (заполняющейся филаментами, погруженными в матрикс), утолщение внешней клеточной мембраны.

4) Роговой слой — наиболее поверхностный в эпителии десны, толщиной около 10 мкм, образован накладывающимися друг на друга рядами плоских пяти-шестиугольных роговых чешуек толщиной около 1 мкм. Последние характеризуются очень низким содержанием воды, окружены толстой жесткой оболочкой, не содержат ядра и органелл и заполнены цитокератиновыми филаментами (занимают около 80% их объема), погруженными в плотный матрикс. Пучки этих филаментов стабилизированы дисульфидными мостиками. В оболочке роговой чешуйки содержатся различные белки (инволюкрин, цистатин-а, лорикрин и др.), молекулы которых «сшиты» многочисленными связями. На поверхности чешуек имеется сложный микрорельеф, представленный мельчайшими извитыми гребешками (микроскладками), разделенными узкими промежутками.

Чешуйки обладают высокой механической прочностью и устойчивостью к действию химических веществ. Они связаны между собой видоизмененными редуцированными десмосомами и системой взаимопроникающих гребешков и бороздок. В наружных частях рогового слоя десмосомы разрушаются и роговые чешуйки слущиваются с поверхности эпителия. Благодаря низкой проницаемости роговой слой препятствует проникновению вглубь эпителия микроорганизмов, а также различных антигенов, метаболитов и токсинов. Ороговение эпителия десны существенно усиливается при его раздражении, например, при курении.

В) гистология цемента;

Цемент - обызвествленная ткань зуба, сходная с костной, но, в отличие от нее, лишенная сосудов и не подверженная постоянной перестройке. Цемент покрывает корни и шейку зуба (рис. 10а). По данным большинства исследователей, он в 60-70% частично заходит на эмаль (так называемый коронковый цемент), в 10% — не доходит до нее (рис. На-в).

Толщина слоя цемента минимальна в области шейки зуба (20-50 мкм) и максимальна у верхушки корня (100-1500 мкм и более, толще в молярах). Вследствие продолжающегося в течение всей жизни непрерывного ритмического отложения цемента на поверхности корня зуба толщина его слоя утраивается с 20 до 60-70 лет. Прочность полностью обызвествленного цемента несколько ниже, чем расположенного под ним дентина. Он является наименее минерализованной из твердых тканей зуба, но все же содержит больше неорганических веществ (около 60%, преимущественно гидроксиапатита), чем костная ткань (порядка 50%).

Строение цемента

Цемент состоит из клеток (присутствуют не везде) и обызвествленного межклеточного вещества (матрикса), включающего коллагеновые волокна и основное вещество. Его питание осуществляется диффузно со стороны периодонтальной связки. Цемент подразделяется на бесклеточный (первичный) и клеточный (вторичный) (рис. 10а). Бесклеточный (первичный) цемент образуется первым в ходе развития и покрывает поверхность корней зуба в виде слоя незначительной (30- 230 мкм) толщины — минимальной в области цементо-эмалевой границы и максимальной у верхушки зуба. Он является единственным слоем цемента, покрывающим шейку зуба, а в некоторых зубах (например, нижних передних резцах) он почти целиком покрывает и корень.

Бесклеточный цемент не содержит клеток и состоит из обызвествленного межклеточного вещества, включающего плотно расположенные коллагеновые волокна и основное вещество. На его поверхности располагается слой необызвествленного органического материала — прецемент (цементоид) — толщиной 0,25-5,0 мкм, который содержит коллагеновые фибриллы. В нем выявляется исчерченность, направленная перпендикулярно поверхности корня (образована вплетающимися в цемент волокнами периодонтальной связки), а также слоистость, параллельная поверхности корня зуба (вследствие периодичности отложения самого цемента). Линии роста в бесклеточном цементе располагаются близко друг к другу, а его граница с дентином выражена нечетко.

Клеточный (вторичный) цемент покрывает апикальную треть корня и область бифуркации корней многокорневых зубов. Он располагается поверх бесклеточного цемента, однако иногда (в отсутствие последнего) непосредственно прилежит к дентину. Граница между ними (в отличие от таковой с бесклеточным цементом) выражена отчетливо (табл. 2). Толщинаслоя клеточного цемента варьирует в широких пределах (100-1500 мкм) и наиболее значительна в молярах.

Клеточный (вторичный) цемент состоит из клеток (цементоцитов и цементобластов) и обызвествленного межклеточного вещества (рис. 106).

Цементоциты лежат в особых полостях внутри цемента — лакунах — и по строению сходны с остеоцитами. Между их плазмолеммой и обызвествленной стенкой лакуны находится перицементоцитарное пространство, заполненное органическим материалом. Цементоциты представляют собой уплощенные клетки с умеренно развитыми органеллами и относительно крупным ядром. Их многочисленные (до 30) ветвящиеся отростки диаметром около 1 мкм достигают в длину 12-15 мкм и связывают соседние клетки благодаря наличию многочисленных щелевых контактов (нексусами) и плотных соединений. Отростки ориентированы преимущественно в сторону периодонтальной связки (источника питания). Канальцы, связывающие лакуны и содержащие отростки цементоцитов, образуют непрерывную систему, которая протягивается от внутренней до наружной поверхностей слоя цемента.

Цементобласты — клетки, участвующие в образовании цемента и располагающиеся на его поверхности — в периферических участках периодонтальной связки вокруг корня зуба. Описание этих клеток приведено выше. При формировании бесклеточного цемента цементобласты отодвигаются кнаружи от выработанного ими межклеточного вещества, а при образовании клеточного цемента — замуровываются в нем. В последнем случае, погружаясь в цемент, эти клетки постепенно превращаются в цементоциты, уменьшаясь в объеме и утрачивая значительную часть органелл.

Межклеточное вещество клеточного цемента включает волокна и основное вещество. Волокна цемента образованы коллагеном I типа и подразделяются на «собственные», или «внутренние», т. е. образованные клетками цемента и идущие преимущественно параллельно поверхности корня зуба, и «внешние», к которым относят волокна периодонтальной связки — шарпеевские волокна (ориентированы перпендикулярно поверхности корня). Соотношение между волокнами обоих типов варьирует в широких пределах в различных участках цемента. В цементе человека и животных, подобно костной ткани, обнаруживается ряд неколлагеновых белков (сиалопротеин и остеопонтин), протеогликаны (верзикан, декорин, бигликан и люмикан), гликозаминогликаны (в бесклеточном цементе отсутствуют).

Г) гистология периодонта;

Периодонтальная связка является главным структурным компонентом поддерживающего аппарата зуба (рис. 2). В ее состав входят два основных компонента:

I. Главные волокна — толстые пучки коллагеновых волокон, образуюшис несколько групп, которые вплетаются одним концом в цемент, покрывающий корень зуба, а другим — в кость зубной альвеолы. Они занимают порядка 62% (53-74%) объема периодонтальной связки;

2. Интерстициальная ткань — рыхлая волокнистая соединительная ткань, которая заполняет промежутки между пучками главных волокон (интерстициальные пространства) и занимает 38% (26-47%) объема периодонтальной связки. Она содержит сосуды, нервные волокна и эпителиальные остатки (островки) Малассе — сохранившиеся участки гертвиговского эпителиального корневого влагалища и эпителия зубной пластинки — структур, обеспечивающих развитие зуба

Периодонтальная связка функционально и топографически тесно связана с тканями зуба и его поддерживающего аппарата. В области шейки зуба над гребнем альвеолярной кости она продолжается в соединительную ткань десны (рис. 1), а у верхушки корня ее ткань переходит в пульпу зуба.

Строение периодонтальной связки

Периодонтальная связка располагается в щели между корнем зуба и стенкой зубной альвеолы (периодонтальном пространстве) шириной 0,2- 0,3 мм и объемом (у разных зубов) 30-150 мм 3 . Пространство сужается в области средней трети корня зуба и расширяется в направлении верхушки корня и, в особенности, коронки. При высоких окклюзионных нагрузках оно расширяется, при бездействии зуба — сужается. Периодонтальная связка состоит из сложной гетерогенной популяции клеток (рис. 3), разделенных межклеточным веществом, которое образовано волокнами и основным аморфным веществом.

Межклеточное вещество периодонтальной связки

Межклеточное вещество периодонтальной связки состоит из волокон и i основного аморфного вещества