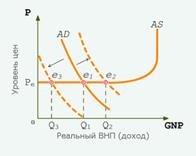

Изменение совокупного спроса на горизонтальном (кейнсианском) отрезке кривой совокупного предложения (рис. 22.6).

Рис. 22.6. Последствия изменения совокупного спроса на кейнсианском отрезке кривой совокупного предложения

Рост совокупного спроса (сдвиг кривой AD вправо) на кейнсианском отрезке кривой совокупного предложения позволяет увеличивать реальный объем ВНП (Q2 > Q1) без роста цен. Связано это с тем, что, поскольку экономика функционирует в условиях неполной занятости, то становится возможным расширение производства за счет привлечения свободной рабочей силы. При этом безработных много, их можно привлекать без повышения заработной платы, а это значит, что средние издержки производства остаются постоянными - не меняются и цены.

Падение совокупного спроса на кейнсианском отрезке кривой совокупного предложения ( сдвиг кривой AD влево) уменьшит ВНП (Q3 < Q1), приведет к увеличению безработицы, но не затронет цены.

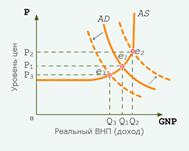

Изменение совокупного спроса на промежуточном отрезке кривой совокупного предложения (рис. 22.7).

Рис. 22.7. Последствия изменения совокупного спроса на промежуточном отрезке кривой совокупного предложения

Увеличение совокупного спроса ведет к росту ВНП, снижению безработицы и сопровождается ростом цен (Q2 > Q1; Р2 > Р1). Повышение цен связано с тем, что по мере расширения производства безработица сокращается, и предприниматели для привлечения дополнительной рабочей силы должны будут платить большую заработную плату, что приведет к росту средних издержек производства и росту цен. Сокращение совокупного спроса приведет к снижению ВНП и росту безработицы.

Изменение совокупного спроса на вертикальном отрезке совокупного предложения (рис. 22.8).

Рис. 22.8. Последствия изменения совокупного спроса на классическом отрезке кривой совокупного предложения

Увеличение или сокращение совокупного спроса не повлияет ни на реальный объем ВНП, ни на уровень занятости. Экономика находится на границе своих производственных возможностей, в этих условиях производство не может быть расширено (Qconst). При изменении совокупного спроса объем ВНП и уровень занятости останутся постоянными. Что касается цен, то при увеличении спроса цены возрастут, при снижении спроса они должны снизиться. Однако тезис о снижении цен при падении совокупного спроса не бесспорен.

Существует точка зрения, согласно которой, при падении спроса на классическом и промежуточном отрезках кривой совокупного предложения снижения цен не происходит. Если они и падают, то не до первоначального уровня. В этом случае равновесие достигается при меньшем (на промежуточном отрезке) или таком же (на вертикальном отрезке) объеме производства, но при первоначальном (до падения спроса) уровне цен. Постоянство цен на промежуточном и классическом отрезках совокупного предложения при снижении совокупного спроса объясняется действием в экономике эффекта "храповика" (храповик — это механизм, который позволяет крутить колесо вперед, но не назад, например, завод у механических часов).

Эффект "храповика" — это тенденция повышения уровня цен в случае возрастания совокупного спроса и сохранение их уровня в случае сокращения совокупного спроса. Цены гибки, но только в сторону повышения. В обратную сторону они практически не движутся, не снижаются.

Теперь рассмотрим последствия изменения совокупного предложения при неизменности совокупного спроса (рис. 22.9).

Рис. 22.9. Последствия изменения совокупного предложения

Увеличение предложения под действием неценовых факторов ведет к смещению кривой АS1 в положение АS2 и соответствующему увеличению реального валового национального продукта, сокращению безработицы и снижению уровня цен.

Сокращение предложения под действием тех же факторов сместит кривую АS1 в положение АS3 и приведет к соответствующему снижению реального объема ВНП и росту безработицы и цен (инфляции).

Состояние экономики, при котором объем национального производства падает, растет безработица и растут цены, называется стагфляцией (Россия середины 90-х годов).

Рассмотривая проблему макроравновесия, следует ответить на вопрос: означает ли равновесие макроэкономическую стабильность (устойчивый экономический рост, полную занятость, стабильность цен)? Ответ будет отрицательным — и при равновесии возможны безработица и инфляция.

Если объем национального производства достаточен для удовлетворения всех планируемых расходов, т.е. имеется равновесие, но равновесный ВНП меньше потенциального, возможного при полной занятости, то это означает, что производственные возможности общества используются не полностью, существует рецессионный разрыв.

Рецессионный разрыв — это величина, на которую совокупные расходы, соответствующие равновесному ВНП, меньше потенциального валового национального продукта. Наличие рецессионного разрыва свидетельствует о недопроизводстве и неполной занятости (рис. 22.10).

Рис. 22.10. Рецессионный разрыв

Равенство планируемых совокупных расходов (АE1) произведенному ВНП достигается при Qe. В то же время потенциальный ВНП равен Qр, т.е. при полном использовании ресурсов возможны большие расходы, соответствующие (АЕ2). Недостаток расходов оказывает депрессивное воздействие на экономику.

Расширение предложения при росте совокупного спроса не безгранично. Если производственные возможности используются полностью и предложение не может быть увеличено, то расширение совокупного спроса приведет к росту цен, инфляции. Величина, на которую совокупные расходы превышают потенциальный валовой национальный продукт, называется инфляционным разрывом (рис. 22.11).

Рис. 22.11. Инфляционный разрыв

Если равновесие имеет место при потенциальном ВНП (AE1=Qp), а планируемые совокупные расходы (АЕ2) больше совокупных расходов, возможных при потенциальном ВНП (АЕ1), то цены начинают расти. Совокупным расходам АЕ2 должен соответствовать ВНП на уровне Q1, но такой объем невозможен, так как экономика уже достигала предела своих возможностей (потенциального ВНП). Возникает разница между величиной планируемых расходов (совокупным спросом) и реальным ВНП — инфляционный разрыв.

Билет 24

Вопрос 1

Скорость обращения денег. Уравнение количественной теории денег.

Скорость обращения денег - число, показывающее, сколько раз в году денежная единица, находящаяся в обращении, расходуется на приобретение товаров и услуг. Скорость обращения денег равна отношению номинального валового национального продукта к массе денег в обращении:

V=U/M,

где V- скорость обращения денег;

U- номинальный объем ВНП;

М- масса денег в обращении.

1)Скорость обращения денег в краткосрочном периоде является обычно величиной постоянной, а в долгосрочном меняется, но незначительно. Скорость эта вполне поддается управлению и зависит от работы банковской системы страны и от уровня технического оснащения учреждений, которые участвуют в денежных операциях.

Чем выше техническое оснащение банков, чем шире они используют современные компьютеры и спутниковые линии связи, тем быстрее оборачиваются деньги и тем меньше их надо для нормального функционирования хозяйства.

2) M * V = P * Y, где M – количество денег;

V – скорость обращения 1 денежной единицы (сколько раз за определенный промежуток времени банкнота переходит из рук в руки);

P – цена;

Y – количество товаров и услуг.

Вопрос 2

Факторы экономического роста.

Экономический рост любой страны определяется шестью основными факторами, пять из которых связаны с физической способностью экономики к росту:

1. рост количества и качества капитальных благ (основного капитала);

2. рост количества и качества рабочей силы;

3. рост количества и качества природных ресурсов;

4. эффективное использование факторов производства с тем, чтобы, повышая их производительность, максимизировать их вклад в расширение выпуска продукции;

5. разработка и внедрение технически прогрессивных методов производства и новых продуктов (технологическая прогрессивность).

Билет 25

Вопрос 1

Обзор экономических циклов. Фазы цикла.

Экономический цикл представляет собой периодически повторяющиеся и следующие друг за другом подъемы и спады экономической активности на фоне общей тенденции экономического роста.

Экономический цикл делится на четыре фазы:

а) депрессия – период быстрого падения совокупного спроса в сочетании с быстрым падением ВВП и ростом безработицы, который, в конце концов, завершается достижением низшей точки цикла (достижение низшей точки цикла возможно и без депрессии).

б) подъем – повышение совокупного спроса в сочетании с ростом ВВП и сокращением безработицы;

в) бум – период, когда совокупный спрос достигает, а затем, по мере приближения к пику цикла, превышает уровень потенциального ВВП. Достигается полная занятость, появление избыточного спроса приводит к росту общего уровня цен (инфляция).

г) спад – фаза, следующая за бумом. Совокупный спрос снижается, вызывая вначале умеренное сокращение ВВП и безработицу, а затем, по мере дальнейшего сокращения совокупного спроса, начинается депрессия. (Отличие спада от депрессии состоит в том, что на спаде уровень цен остается неизменным, если спад перерастает в депрессию, уровень цен падает).

Вопрос 2

Влияние инфляции на перераспределение дохода.

Одним из серьезнейших последствий инфляции является перераспределение дохода. Чтобы выяснить, так ли это на самом деле, необходимо проанализировать, как связаны между собой: инфляция, номинальный доход и реальный доход.