Формы международных экономических отношений

Международные экономические отношения принимают следующие формы:

- внешняя (международная) торговля

- международные валютно-кредитные отношения

- мировая финансовая система

- движение капиталов и инвестиций

- миграция рабочей силы

- межстрановая кооперация производства

- международный обмен в области науки и техники

- участие в работе международных экономических организаций

Субъекты международных хозяйственных отношений

- хозяйствующие субъекты отдельных стран (предприятия, организации, предприниматели)

- внешнеэкономические организации отдельных государств

- международные экономические организации

- транснациональные и межнациональные компании

Международное разделение труда (МРТ):

1. Специализация стран на производстве определенных видов товаров, для изготовления которых в стране имеются более дешевые факторы производства и предпочтительные условия в сравнении с другими странами. При такой специализации потребности стран удовлетворяются собственным производством, а также посредством международной торговли.

2. Способ организации мировой экономики, при котором предприятия разных стран специализируются на изготовлении определённых товаров и услуг, а затем обмениваются ими.

Сущность МРТ

Диалектическое единство процессов международной специализации и кооперирования стран в процессе удовлетворения их национальных экономических интересов.

Факторы становления и развития МРТ

1. Природно-географические различия стран;

2. Научно-технический прогресс;

3. Различия в уровнях экономического и научно-технического развития стран;

4. Тип хозяйствования и характер внешнеэкономических связей страны;

5. Экономическая экспансия транснациональных корпораций;

6. Развитие процессов региональной экономической интеграции.

Виды МРТ

1. общее МРТ — разделение труда между крупными сферами материального и нематериального производства (промышленность, транспорт, связь и т. п.). С общим МРТ связано деление стран на индустриальные, сырьевые, аграрные;

2. частное МРТ — разделение труда внутри крупных сфер по отраслям и подотраслям (тяжёлая и лёгкая промышленность, скотоводство и земледелие и т. п.). Оно связано с предметной специализацией;

3. единичное МРТ — разделение труда внутри одного предприятия. При этом предприятие трактуется широко — как цикл создания законченного товара.

Единичное и частное МРТ в значительной степени осуществляются в рамках единых корпораций (транснациональных корпораций), которые действуют одновременно в разных странах.

Специализация производства — в широком смысле — форма общественного разделения труда, сосредоточение производства отдельных видов продукции или ее частей в самостоятельных отраслях, производствах, на специализированных предприятиях. Специализация производства способствует увеличению производства продукции, повышению ее качества, росту производительности труда.

Сравнительное преимущество — по Д. Рикардо — концепция, согласно которой экономические субъекты, будь то отдельные люди или целые страны, оказываются наиболее производительными, когда они специализируются на производстве тех товаров и услуг, в изготовлении которых они проявляют особую эффективность или располагают значительным опытом и квалификацией.

Концепция сравнительных преимуществ (она же — теория сравнительных преимуществ) служит теоретическим обоснованием международного разделения труда.

Те́ория сравн́ительных преим́уществ (theory of comparative advantage) — это экономическая модель, сформулированная Давидом Рикардо в начале XIX века.

Суть модели состоит в том, что специализация на производстве товара, имеющего максимальные сравнительные преимущества, выгодна.

Ограничения модели

Требуется наличие как минимум двух стран и двух товаров. Цена труда одинакова в обеих странах.

Критика модели

В модели вводится неявный запрет на перемещение капитала между странами.

В случае, если перемещение капитала будет таким же свободным, как и перемещение товара, весь португальский капитал переместится в Англию и производство в Португалии прекратится.

Билет 22

Вопрос 1

Центральный банк и его роль в денежно-кредитной системе.

Центральный банк — посредник между государством и остальной экономикой через банки. В качестве такого учреждения он призван регулировать денежные и кредитные потоки с помощью инструментов, которые закреплены за ним в законодательном порядке.

В различных государствах такие банки называются по-разному: народные, государственные, эмиссионные, резервные, Национальный Банк Украины, Федеральная резервная система США, Банк Англии, Немецкий федеральный банк, Государственный банк Вьетнама, Народный банк Китая, Национальный Банк Республики Казахстан. В России — Центральный банк Российской Федерации (Банк России) .

Центральный банк является органом регулирования, сочетающим черты банка и государственного ведомства.

Центральный банк абсолютного большинства стран не принадлежит государству. Фактически, государство зачастую является лишь формальным собственником используемого центральным банком оборудования, однако правом его использования владеют частные лица - акционеры центральных банков. Нередко государство даже формально не владеет капиталом центрального банка (США, Италия, Швейцария) или владеет им частично (Бельгия — 50%, Япония — 55%). По сути, центральный банк выполняет функции государственного органа в интересах частных лиц.

|

Основные функции

- эмиссия банкнот;

- проведение денежно-кредитной политики;

- рефинансирование кредитно-банковских институтов;

- проведение валютной политики;

- регулирование деятельности кредитных институтов;

- функции финансового агента правительства.

А также

- установка ломбардной ставки.

История

По свидетельству историков, первым центральным банком был Шведский «РиксБанк», он образовался в 1668 году, однако обстоятельства его организации теперь мало известны.

В большинстве западных стран функции центрального банка были закреплены за определёнными банками с середины XIX — начала XX веков. Так Банк Франции стал единым эмиссионным центром в 1848 году, Рейхсбанк и Банк Испании в 1874, Федеральная резервная система США в 1913 году.

Исторически во всех странах центральные банки образовывались как крупные банки, наделенные особыми полномочиями. В большинстве стран эти банки были созданы как акционерные компании. Постепенно центральные банки монополизировали функцию эмиссии банкнот и другие специфические функции и утверждались в качестве центров национальных кредитных систем.

Баланс ЦБ

Активы

- Золотовалютные резервы;

- Кредиты центрального банка, выданные правительству и коммерческим банкам;

- Государственные облигации.

Пассивы

- Депозиты коммерческих банков в ЦБ (обязательные резервы и дополнительные депозиты);

- Наличные деньги, которые ЦБ выпустил в обращение;

- Счета казначейства, которые обслуживает ЦБ.

- Капитал ЦБ

- Средства кредитных организаций

| Денежно-кредитная политика Центрального банка — совокупность мероприятий, направленных на изменение денежной массы в обращении, объёма кредитов, уровня процентных ставок и других показателей денежного обращения и кредита. |

Инструменты

Основными инструментами денежно-кредитной политики ЦБ являются:

- установка нормы обязательного банковского резерва (какую часть своих средств коммерческие банки должны держать в Центральном банке для обеспечения резерва);

- регулирование официальной учётной ставки (под какие проценты Центральный банк даёт кредиты другим банкам);

- операции на открытом рынке (покупка и продажа государственных ценных бумаг: облигаций, казначейских обязательств…)

- валютные интервенции (покупка и продажа Банком России иностранной валюты на валютном рынке для воздействия на курс рубля и на суммарное предложение денег)

Устанавливая размер резервов, Центральный банк регулирует денежные потоки. Так при увеличении обязательных резервов уменьшаются активы банков, и они вынуждены увеличивать проценты, под которые они выдают кредиты организациям и частным лицам. Обычно норма банковского резерва повышается для поддержания ликвидности банковской системы в условиях экономического кризиса (страховка на случай, если большое число вкладчиков одновременно пойдут забирать свои деньги из банка.)

Методы

- Общие — оказывают влияние на рынок заемных капиталов в целом.

- Селективные — оказывают влияние на конкретные виды кредитов или на кредитование отдельных отраслей, фирм.

Виды Монетарных политик

- Жесткая — направлена на поддержание определенного размера денежной массы.

- Гибкая — направлена на регулирование процентной ставки.

Различают два вида монетарной политики: 1) стимулирующую и 2) сдерживающую. Стимулирующая монетарная политикая проводится в период спада и имеет целью «взбадривание» экономики, стимулирование роста деловой активности в целях борьбы с безработицей Сдерживающая монетарная политика проводится в период бума и направлена на снижение деловой активности в целях борьбы с инфляцией . Стимулирующая монетарная политика заключается в проведении центральным банком мер по увеличению предложения денег. Ее инструментами являются: 1) снижение нормы резервных требований, 2) снижение учетной ставки процента и 3) покупка центральным банком государственных ценных бумаг. Сдерживающая (ограничительная) монетарная политика состоит в использовании центральным банком мер по уменьшению предложения денег. К ним относятся: 1) повышение нормы резервных требований, 2) повышение учетной ставки процента и 3) продажа центральным банком государственных ценных бумаг.

Цели

Возможные цели денежно-кредитной политики:

- Высокий уровень занятости

- Экономический рост

- Стабильность цен

- Стабильность процентных ставок

- Стабильность финансовых рынков

- Стабильность валютных рынков

Обычно денежно-кредитная политика ЦБ направлена на достижение и сохранение финансовой стабилизации, в первую очередь укрепление курса национальной валюты и обеспечение устойчивости платежного баланса страны.

Вопрос 2

Взаимосвязь безработицы и инфляции. Кривая Филлипса и гипотеза естественного уровня.

Экономисты отмечали связь темпов инфляции с уровнем безработицы. Эта зависимость наглядно описана в модели профессора Лондонской школы экономики А. Филлипса (19141975). Он исследовал статистические данные по Великобритании за период с 1861 по 1957 гг. и пришел к выводу, что когда безработица превышала 3%ный уровень, темпы роста цен и заработной платы начинали снижаться. Графическое изображение этой зависимости получило название кривой Филлипса. Позднее в его модели П. Самуэльсон и Р. Солоу заменили темп прироста заработной платы на показатель инфляции. Кривая Филипса показывает обратную зависимость инфляции и безработицы в краткосрочном периоде и возможность выбора, компромисса (по выражению П.Самуэльсона) между ними. В краткосрочном периоде инфляционное повышение цен и заработной платы стимулирует предложение труда и расширение производства. Подавление инфляции сопровождается ростом безработицы. Условия компромисса определяются наклоном кривой Филипса.

В ходе глубокого экономического кризиса 197475 гг. сложилась ситуация, получившая название стагфляции, когда высокие темпы инфляции существовали одновременно с высоким уровнем безработицы. В 80е годы безработица и инфляция одновременно снижались, т.е. они находились не в обратной, а в прямой зависимости (стагфляция может быть изображена смещением кривой Филлипса вправо). Это подорвало доверие к теории Филлипса и экономической политике, проводимой на ее основе.

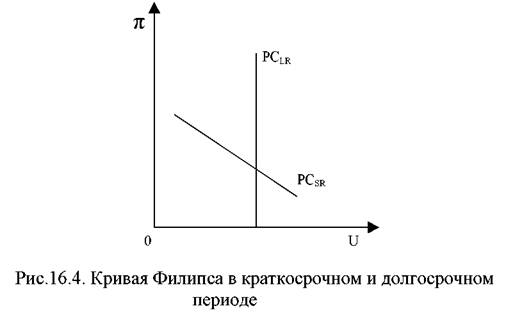

Анализ кривой Филлипса в новых условиях дали Э.Фелпс и М.Фридмен на основе теории естественного уровня безработицы. Согласно этой теории в долгосрочном периоде кривая Филлипса вертикальна. Если фактический уровень безработицы равен естественному, то рынок труда приходит к равновесному состоянию, и фактический уровень инфляции равен ожидаемому. (Рис.16.4.)

При обосновании долгосрочной кривой Филлипса используются различные подходы с точки зрения инфляционных ожиданий – теория адаптивных ожиданий и теория рациональных ожиданий. Обе теории показывают, как в условиях полной занятости (или естественного уровня безработицы) срабатывают инфляционные ожидания экономических субъектов в процессе их приспособления к изменению государственной экономической политики.

Адаптивные ожидания – это прогнозы инфляции, основанные на ее фактическом уровне. Они не совпадают с фактической инфляцией и периодически пересматриваются. Рациональные ожидания означают, что экономические агенты в своих прогнозах учитывают всю имеющуюся информацию о будущих ценах и в среднем не ошибаются в своих расчетах.

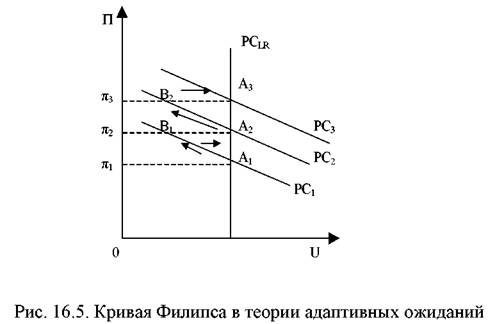

Долгосрочная кривая Филлипса в теории адаптивных ожиданий представлена на рис.16.5. Фактический темп инфляции в последующем периоде каждый раз превышает ожидаемый уровень инфляции. Пока у экономических агентов сохраняется заниженная оценка инфляции, стимулирующая политика государства срабатывает, приводя в краткосрочном периоде к увеличению реального выпуска продукции и снижению уровня безработицы. Со временем экономические агенты обнаруживают, что рост цен и заработной платы был чисто инфляционным. Они корректируют свою оценку инфляции и начинают адаптироваться к ее новому, более высокому уровню. Снизившаяся на время безработица возвращается к прежней отметке. Если государственная политика продолжается, то весь процесс повторяется, но уже при более высоком уровне инфляции. В долгосрочном периоде экономика будет перемещаться из точки А 1 в точку А2, А3 и т.д., т.е. кривая Филипса будет вертикальной.

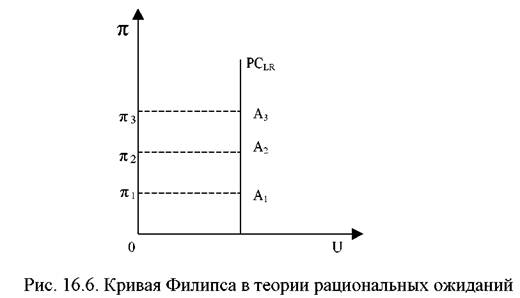

Согласно теории рациональных ожиданий, инфляционные ожидания экономических агентов совпадают с фактической инфляцией в будущем (рис.16.6). Если правительство пытается применить стимулирующую политику, предприниматели понимают, что увеличился общий уровень цен в стране. Стимулируемый правительством совокупный спрос не вызывает роста совокупного предложения даже в краткосрочном периоде. Экономическая система сразу перемещается из точки А 1 в точку А2 и т.д., попытки правительства снизить уровень безработицы не имеют успеха, но сопровождаются ростом цен.

Исследование долгосрочной кривой Филипса в рамках теории адаптивных и рациональных ожиданий показывает, что попытки правительства добиться расширения производства в условиях полной занятости путем стимулирования совокупного спроса приводят к усилению инфляции. Для управления инфляцией необходимо использовать широкий комплекс мер: автоматическую денежную политику (денежное правило), меры по стабилизации и стимулированию производства, совершенствованию налоговой системы.

Билет 23

Вопрос 1

Инструменты денежно-кредитной политики и денежный мультипликатор.

Контроль за денежным предложением в экономике от имени государства осуществляет Центральный банк (ЦБ) страны. Он проводит денежно-кредитную политику.

Цели денежно-кредитной политики: экономический рост, полная занятость, стабильность цен, устойчивый платежный и внешнеторговый баланс.