На рисунке 8.1 ставка процента i 2 e установилась на уровне между ie и i 1 e. Таким образом, результатом повышения процентной ставки будет не сокращение, а скорее торможение инвестиций.

Изложенную позицию поддерживают некоторые современные последователи Дж. М. Кейнса. (Сам Кейнс скептически относился к возможностям денежно-кредитной политики). Однако противники активной денежно-кредитной политики утверждают, что процентная ставка i 2 e может установиться на уровне выше первоначальной ставки ie, в результате чего инвестиции упадут ниже первоначального уровня, что вызовет сокращение совокупного спроса и уровня выпуска (доходов) ниже первоначального уровня.

Кроме того, согласно взглядам Кейнса, инвестиции мало чувствительны к изменениям процентной ставки, и, следовательно, денежно-кредитная политика менее эффективна, по сравнению с бюджетно-налоговой политикой.

Критическое отношение многих экономистов и политиков к активной денежно-кредитной политике опирается и на другие серьезные аргументы.

· Центральный банк не имеет полного контроля над коммерческими банками, так как rr может быть больше rr 0, а также невозможно предугадать объём заимствований коммерческих банков у ЦБ;

· Пропорция, в которой население распределяет свои деньги между наличностью и текущими счетами, - вне контроля ЦБ.

Самыми последовательными противниками активной денежно-кредитной политики выступают монетаристы, полагающие, что единственным результатом денежно-кредитной экспансии может быть только инфляция. Опираясь на количественную теорию денег (монетаристское уравнение обмена) они утверждают, что увеличение предложения денег действительно вызовет рост совокупного спроса. Однако любое увеличение совокупного спроса увеличивает номинальный ВВП (PQ), а так как реальный ВВП (Q) находится на потенциальном уровне, то он не может увеличиться, по крайней мере, в краткосрочном аспекте. Таким образом, рост номинального ВВП означает инфляцию. Поэтому увеличение предложения денег приведет только к росту уровня цен – к инфляции.

Эти рассуждения можно представить в виде следующей логической цепочки:

| |||||||

|  |  | |||||

M AD PQ (так как Q – const., то P . )

M AD PQ (так как Q – const., то P . )

Монетаристы являются сторонниками автоматической денежно-кредитной политики, которая должна опираться на монетарное правило: предложение денег должно расти тем же темпом (приблизительно), что и реальный ВВП. Только в этом случае можно избежать инфляции.

БИЛЕТ 10.

1)Классическая теория занятости

В основе классической теории занятости лежат два главных понятия.

Во-первых, утверждалось, что ситуация , при которой уровень расходов будет недостаточен для закупки продукции, произведенной при полной занятости, вряд ли возможна. Во-вторых, даже если бы уровень общих расходов и оказался недостаточным, довольно быстро включатся такие рычаги регулирования, как цена и заработная плата (в том числе ставка процента), в результате чего снижение общих расходов не повлечет за собой сокращения реального объема производства, занятости и реальных доходов.

Отрицание классической теорией возможности недостаточного уровня расходов частично основывается на законе Сэя. Согласно закону Сэя процесс производства товаров создает доход равный стоимости произведенных товаров. Это значит, что производство любого объема продукции автоматически обеспечивает доход, необходимый для закупки всей продукции на рынке. Предложение порождает свой собственный спрос, а сбережения - усложняющий фактор. Однако в таком простом понимании закона Сэя есть явный изъян. Хотя факт, что производство продукции обеспечивает соответствующую сумму денежного дохода, и общепризнан, нет гарантии, что получатели дохода израсходуют его полностью. Какую-то часть дохода можно сберечь (не израсходовать), и поэтому она не найдет отражения в спросе. Сбережения вызывают нарушение, утечку в потоках доходов и расходов и, соответственно, подрывают эффективное действие закона Сэя. Сбережения вызывают недостаточность потребления. В результате — непроданные товары, сокращение производства, безработица и снижение доходов.

Экономисты-классики утверждают, что на самом деле сбережения не приводят к недостаточности спроса, ибо каждый сбереженный доллар будет инвестирован предпринимателями. Инвестирование якобы и происходит, чтобы компенсировать любую недостаточность потребительских расходов; инвестиции заполняют любой «пробел» в потреблении, вызванный сбережениями. В конце концов фирмы не намерены продавать всю свою продукцию потребителям, а склонны производить значительную долю продукции в виде средств производства для реализации друг другу. Итак, если предприниматели намереваются инвестировать столько же, сколько домохозяйства рассчитывают сберечь, то закон Сэя будет действовать и уровень производства и занятости останутся постоянными. Сможет или нет экономика достичь и сохранитьуровень расходов, необходимый для обеспечения производства продукции и дохода при полной занятости, будет зависеть от того, намерены ли предприниматели произвести достаточное инвестирование, чтобы компенсировать сбережения домохозяйств (см. рис. 1).

Рис. 1. Классическая трактовка денежного рынка

Рис. 1. Классическая трактовка денежного рынка

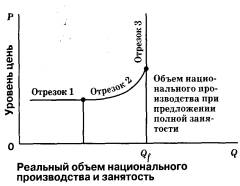

Классики воспринимали капитализм как саморегулирующуюся экономику, в которой полная занятость считается нормой, а следовательно, капитализм способен «развиваться сам по себе». Помощь государства в функционировании экономики рассматривалась излишней. В экономике способной достичь как полного объема производства, так и полной занятости, по мнению классиков, вмешательство государства может только нанести вред ее эффективному функционированию. Логика классической теории подводила к заключению о том, что наиболее приемлемой является экономическая политика государственного невмешательства.

2)