3. 2. Типы денежных систем

Различают системы обращения металлических и неметаллических денег. В первом случае металлические деньги выполняют все функции денег, а кредитные деньги (банкноты) разменны на золото. Во втором случае обращаются неразменные на золото неметаллические деньги.

Типы денежных систем

Типы денежных систем

| Металлические |

Неметаллические

Неметаллические

| \ |

\

\

| Монометаллизм |

| Девизная |

| Биметаллизм |

| \ |

Замкнутых валют

Замкнутых валют

Золотодевизный стандарт

Золотодевизный стандарт

Золотослитковый стандарт

Золотослитковый стандарт

Золотомонетный стандарт

Золотомонетный стандарт

34

Известны два типа систем обращения металлических денег' биметаллизм и монометаллизм. Под биметаллизмом понимается денежная система, при которой роль всеобщего стоимостного эквивалента законодательно закреплена за двумя металлами, обычно серебром и золотом. Предусмотрена свободная чеканка монет из этих металлов, а также обращение их на равных основаниях.

Под монометаллизмом понимается денежная система, при которой роль всеобщего эквивалента законодательно закрепляется за одним металлом (медью, серебром, золотом).

Биметаллизм. Известны три разновидности биметаллизма:

1) система параллельной валюты;

2) система двойной валюты;

3) система «хромающей» валюты.

При системе параллельной валюты соотношение между золотыми и серебряными монетами устанавливалось стихийно в соответствии с рыночной ценой металла.

При системе двойной валюты соотношение между золотыми и серебряными монетами устанавливалось государством.

При системе «хромающей» валюты золотые и серебряные монеты являлись законным платежным средством, но не на равных основаниях. Предусматривалось свободная чеканка золотых и закрытая серебряных монет. Серебряные монеты выступали знаками золота.

Биметаллизм существовал достаточно длительное время,

хотя использование двух металлов в качестве денег противо

речило природе всеобщего стоимостного эквивалента. Труд

ность заключалась в определении соотношения между сереб

ром и золотом. Рядом европейских стран (Францией,

Бельгией, Швейцарией) в 1878 году была предпринята попыт

ка решить эту проблему посредством установления твердого

соотношения между золотыми и серебряными монетами

(1:15,5). Это был первый опыт межгосударственного регули

рования денежных систем. Но законодательно закрепленное

2* 35

соотношение между золотом и серебром не соответствовал соотношению рыночной стоимости этих металлов. Систем цен золотых и серебряных монет нарушала сложившиеся це новые пропорции. Кроме того, удешевление серебра в резуль тате удешевления его добычи и производства сделало очевид ным несостоятельность биметаллизма. Рыночное соотношени золота и серебра составляло уже 1:20-22 против официальног курса. В результате обесценения серебра недооцененные золе тые монеты стали уходить из обращения. В 1878 году свобод ная чеканка серебряных монет была почти прекращена. В итс ге всеобщим стоимостным эквивалентом стало золото. Такш образом, противоречия, присущие системе биметаллизм! предопределили переход к монометаллизму.

соотношение между золотом и серебром не соответствовал соотношению рыночной стоимости этих металлов. Систем цен золотых и серебряных монет нарушала сложившиеся це новые пропорции. Кроме того, удешевление серебра в резуль тате удешевления его добычи и производства сделало очевид ным несостоятельность биметаллизма. Рыночное соотношени золота и серебра составляло уже 1:20-22 против официальног курса. В результате обесценения серебра недооцененные золе тые монеты стали уходить из обращения. В 1878 году свобод ная чеканка серебряных монет была почти прекращена. В итс ге всеобщим стоимостным эквивалентом стало золото. Такш образом, противоречия, присущие системе биметаллизм! предопределили переход к монометаллизму.

Монометаллизм. Исторически существовали три вида ма нометаллизма: медный, серебряный и золотой. Медный мо нометаллизм существовал в Риме в У-Ш веке до н. э., серев ряный монометаллизм — в России (1843-1852), в Голланди (1847-1875), в Индии (1852-1893). Золотой монометаллиз! был впервые установлен в Великобритании (фактически конце XVIII века, законодательно в 1816 году). Затем к нем; перешли другие европейские страны: Германия в 1871-73 гг Франция в 1876-78 гг. В России золотой стандарт был уста новлен в результате денежной реформы 1895-97гг. В Японии 1897г., в США —в 1900г.

Золотой монометаллизм представлен тремя системами: зо лотомонетным, золотослитковым и золотодевизным стандар том. Золотомонетный стандарт — первая мировая валют ная система. Она стихийно сформировалась в XIX веке ] результате промышленной революции. Юридически был оформлена межгосударственным соглашением на Парижско] конференции в 1867 году. Золотомонетному стандарту при сущи следующие черты:

1) обращение золотых монет;

2) непосредственное выполнение золотом всех функций де

нег;

36

3) свободная чеканка золотых монет с фиксированным зо

лотым содержанием;

4) свободный размен знаков стоимости на золотые монеты

по нарицательной (номинальной) стоимости;

4) неограниченное движение золота между лицами и странами.

При золотомонетном стандарте золото было признано единственной формой мировых денег. Денежная и валютная системы (национальная и мировая) были тождественны. Золотые монеты ходили без ограничений и принимались в платежи по весу, независимо от их «национальных мундиров». Однако, несмотря на относительную устойчивость такой денежной системы, в конце XIX века золотые монеты стали постепенно исчезать из обращения. Функционирование золотомонетного стандарта требовало наличия у центральных эмиссионных банков значительных золотых запасов, обеспечивающих размен банкнот на золото, а также служивших резервом золотомонетного обращения и мировых денег. В годы первой мировой войны правительства воюющих стран прибегали к дополнительной эмиссии бумажных денег для покрытия своих военных расходов. Объем денежной массы в обращении значительно превысил золотые запасы центральных эмиссионных банков, что поставило под угрозу свободный размен неполноценных денег на золотые монеты. Еще до окончания первой мировой войны в большинстве стране был прекращен размен банкнот на золото, запрещен свободный вывоз золота, широко стала использоваться эмиссия неразменных кредитных денег. Золотые монеты ушли из обращения в сокровище. После окончания первой мировой войны страны не смогли стабилизировать свои национальные валюты на основе золотомонетного стандарта. Золотомонетный стандарт сохранился только в США. В отдельных странах, в том числе в Великобритании, Франции и Японии, был введен золотослитковый стандарт. в большинстве стран (Германии, Австрии, Дании, Норвегии и ДР) — золотодевизный стандарт.

37

При золотослитковом стандарте уже не существовало с бодной чеканки и обращения золотых монет. Банкноты обм( нивались на слитки при предъявлении суммы, установленнр законом. В Великобритании для приобретения стандартног слитка весом в 12 кг требовалось 1700 ф. ст., во Франции -215 тыс. фр.

При золотослитковом стандарте уже не существовало с бодной чеканки и обращения золотых монет. Банкноты обм( нивались на слитки при предъявлении суммы, установленнр законом. В Великобритании для приобретения стандартног слитка весом в 12 кг требовалось 1700 ф. ст., во Франции -215 тыс. фр.

Вторая мировая валютная система была юридическ оформлена межгосударственным соглашением, достигнуты! на Генуэзской международной экономической конференции \ 1922 году. Ее основой являлись золото и девизы (валюты; Денежные системы 30 стран основывались в то время на золе тодевизном стандарте. Однако ни одна валюта не получи^ статус резервной. Лидерство в этой сфере оспаривали долла и фунт стерлингов. Были сохранены золотые паритеты. Обма валют на золото мог осуществляться как напрямую (Франци! Великобритания, США), так и косвенно, через другие инс странные валюты (Германия и др.).

В результате мирового экономического кризиса (1925 1933гг.) Генуэзская валютная система испытала серьезные пс трясения. Страны стали отказываться от золотого стандарта внедрять систему неразменного банкнотного обращения. Вт( рая мировая война усугубила кризис мировой валютной си< темы. На валютно-финансовой конференции ООН, проходи! шей в Бреттон-Вудсе (США) в 1944 году, были установлен] правила организации мировой торговли, валютных, креди1 ных и финансовых отношений и оформлена третья мирова валютная система. Новая мировая валютная система был также основана на золоте и валютах (золотодевизный ста» дарт). Однако на этот раз статус резервных валют получил доллар США и фунт стерлингов. Были сохранены золоты паритеты валют и введена их фиксация в МВФ. Золото остг валось международным платежным и резервным средство» США, опираясь на свой возросший валютно-экономическй потенциал и значительный золотой запас, приравняли сво! национальную валюту к золоту. Доллар США стал главно 38

резервной валютой. Казначейство США разменивало доллары на золото иностранным центральным банкам и правительственным учреждениям по официальной цене, установленной в 1934 году — 35 долл. за 1 тройскую унцию, равную 31,1035г.

Экономическое превосходство США перед другими странами обусловили господствующее положение доллара. Страны стремились приобретать доллары США для осуществления международных расчетов, валютных интервенций, увеличения резервных активов. Доллар США был единственной валютой, конвертируемой в золото. По-существу созданная в 1944 году Бреттон-Вудская мировая валютная система представляла собой золотодолларовый стандарт. Принципы построения Брет-тон-Вудской валютной системы способствовали усилению позиций США и не обеспечивали равные права остальным ее участникам. США оказывали существенное влияние на валютную политику стран-членов МВФ.

Однако уже в 60-е годы XX столетия экономическое превосходство США стало ослабевать. Напротив, страны Западной Европы и Япония укрепили свои позиции в экономической и валютной сфере. Валюты ведущих стран Западной Европы и Японии соперничали с долларом на валютных рынках. «Долларовый голод» сменился «долларовым насыщением». В связи с сокращением золотого запаса правительство США официально прекратило обмен золотых слитков на доллары. Золотодолларовый стандарт фактически прекратил свое существование.

Сущность кризиса Бреттон-Вудской системы выразилась в противоречии между интернациональным характером международных экономических отношений и использованием для их обслуживания национальных валют, подверженных обесценению.

Девизная система. Контуры новой мировой валютной системы определило достигнутое в январе 1976 года (Кингстон, Ямайка) и ратифицированное в апреле 1978 года соглашение стран-членов МВФ о введении вместо золотодолларо-

39

вого стандарта СДР. Юридически была завершена демонети зация золота: отменены его официальная цена, золотые пари геты, прекращен размен долларов на золото. По Ямайском; соглашению золото перестало быть мерой стоимости и точко] отсчета валютных курсов. Страны получили право выбор любого режима валютного курса.

Замкнутые валюты — необратимые валюты. Валюта ква лифицируется как необратимая, если государство (ее эмитент запрещает (или ограничивает) текущие операции по обмен; данной валюты на другие валюты. С юридической точки зре ния валюта считается необратимой, если страна приняла н себя обязательства лишь по статье XIV (раздел 2) Устав| МВФ.

3.3. Денежная система РФ

Официальная денежная единица. Официальной денеж ной единицей Российской Федерации является рубль, введен ный в обращение в 1993 году. Один рубль состоит из 100 ко. пеек. Российский рубль имеет одинаковую платежную силу н| всей территории РФ. Введение на территории РФ других да] нежных единиц, а также денежных суррогатов запрещается.

Масштаб цен. Официальное соотношение между россий ским рублем и золотом, а также другими драгоценными ме таллами (масштаб цен) не устанавливается.

Масштаб цен существовал в дореволюционной России и I СССР. Рубль СССР выпуска 1961 года имел твердо ванное золотое содержание, равное 0,987412 г золота.

Виды денежных знаков. В СССР выпускались бумажньк и кредитные деньги. Бумажные деньги (купюры достоинство^ 1, 3 и 5 рублей) выпускались Министерством финансов ССС1 для покрытия дефицита бюджета, кредитные деньги (купюрь достоинством 10, 25, 50 рублей и выше) — Госбанком ССС1

40

для кредитования экономики. В РФ существует единый эмиссионный центр — Центральный Банк Российской Федерации, который выпускает только кредитные деньги.

Эмиссионная система. Порядок эмиссии наличных денег, а также организация их обращения и изъятия из обращения определяются Центральным Банком РФ. Наличные деньги выпускаются в обращение в виде банковских билетов и металлической монеты. Банкноты и монеты являются безусловными обязательствами Банка России и обеспечиваются всеми его активами.

Образцы банкнот и монет утверждаются Банком России по согласованию с законодательными органами власти. Сообщение о выпуске в обращение банкнот и монет новых образцов, а также их описание публикуются Банком России в средствах массовой информации. Банкноты и монеты, выпущенные в обращение Банком России, обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Российской Федерации по всем видам платежей, а также для зачисления на счета, во вклады, на аккредитивы и для переводов. Подделка и незаконное изготовление банкнот и монет преследуется по закону. Ответственность за покупюрный состав наличных денег в обращении, необходимый для бесперебойного проведения расчетов наличными деньгами на территории Российской Федерации, возлагается на Центральный Банк РФ.

Расчеты на территории РФ осуществляются в валюте РФ, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами РФ. Порядок и условия расчетов в иностранной валюте на территории РФ определяются Банком России в соответствии с валютным законодательством РФ.

Платежи на территории РФ осуществляются в виде наличных и безналичных расчетов. Формы безналичных расчетов определяются правилами, устанавливаемыми Банком России в соответствии с законодательными актами РФ. Образцы платежных документов, используемых для безналичных расчетов на территории РФ (платежных поручений, векселей, чеков и пр.), утверждаются Банком России.

41

Организация и регулирование денежного обращения в Ро сийской Федерации осуществляется в соответствии с дейс! вующим банковским законодательством и основными напр лениями денежно-кредитной политики РФ. В рамк организации и регулирования денежного обращения на Це тральный Банк РФ возлагаются следующие функции:

Организация и регулирование денежного обращения в Ро сийской Федерации осуществляется в соответствии с дейс! вующим банковским законодательством и основными напр лениями денежно-кредитной политики РФ. В рамк организации и регулирования денежного обращения на Це тральный Банк РФ возлагаются следующие функции:

1) планирование объемов производства, перевозки и храм

ния банкнот и монет, а также создания их резервнь]

фондов;

2) установление правил хранения, перевозки и инкассац^

наличных денег;

3) установление признаков платежности денежных знаков

порядка замены поврежденных банкнот и монет, а так

их уничтожения;

4) определение порядка ведения кассовых операций.

Курс национальной валюты и порядок ее обмена иностранную. В условиях переходного периода в стране существовала множественность валютных курсов:

1) официальный курс — был введен с 1 января 1961 гоД

применялся для экономического анализа, международн

статистических сопоставлений;

2) специальный курс — был введен с 1 ноября 1989 го,

применялся при валютном обслуживании советских

иностранных граждан;

3) коммерческий курс — был введен с 1 ноября 1990 го,

применялся в расчетах по внешнеторговым операция

иностранным капиталовложениям на территории быв

го СССР и советским инвестициям за границей; в рас

тах неторгового характера, осуществлявшихся юриди

скими лицами, в основном, государственны

предпринимателями;

4) биржевой курс — был введен в апреле 1991 года, ког!

начала функционировать валютная биржа Госбанк]

СССР.

42

Одновременно с введением коммерческого курса рубля были отменены дифференцированные валютные коэффициенты (ДВК), применявшиеся для пересчета контрактных цен на экспортные и импортные товары в советские рубли. Официальный, специальный и коммерческие валютные курсы были твердо фиксированными. Биржевой курс определялся по результатам торгов на валютной бирже Госбанка.

3 июля 1992 года все вышеназванные курсы были отменены. Был введен единый официальный курс российского рубля к доллару США, который определялся по результатам торгов на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ). Такой механизм установления валютного курса имел много недостатков, так как не учитывал результаты торгов на остальных валютных биржах (в РФ восемь валютных бирж), внебиржевом валютном рынке, а также динамику основных макроэкономических показателей.

16 мая 1996 года ЦБ РФ ввел к иностранным валютам механизм установления официального курса российского рубля на основе котировок Банка России, исходя из соотношения спроса и предложения на иностранную валюту на биржевом и межбанковском валютных рынках, динамики показателей инфляции, положения на международных рынках иностранных валют, а также изменения величины золотовалютных резервов и динамики показателей платежного баланса страны. Официальный курс рубля к доллару США устанавливается Банком России ежедневно как средний курс между объявленными курсами покупки и продажи Банка России. Официальный курс рубля к другим свободно конвертируемым валютам и валютам стран — основных внешнеэкономических партнеров России

устанавливается ежедневно с учетом динамики обменного курса данных валют к доллару США на международных валютных рынках. Официальный курс рубля к прочим иностранным валютам, международным счетным и временным Денежным единицам устанавливается ежемесячно с учетом Динамики их обменного курса к доллару США.

43

ГЛАВА 4. ИНФЛЯЦИЯ

ГЛАВА 4. ИНФЛЯЦИЯ

4.1. Понятие и сущность инфляции

Под инфляцией понимается переполнение каналов денея ного обращения, связанное с нарушением закона денежной обращения, приводящее к утрате деньгами части или все своих функций и проявляющееся в рыночной экономике! долговременном повышении цен на все товары. В крайня своем проявлении инфляция приводит к натуральному общ ну.

Термин «инфляция» возник в связи с массовым переходе! на бумажные деньги и отражал факт переполнения ими кап! лов денежного оборота. Избыток бумажных денег вызывал щ обесценение, что, в свою очередь, приводило к росту цен.

Возможно переполнение денежного оборота и металлич! скими деньгами. В условиях обращения металлических ден! инфляция может быть вызвана двумя причинами. Первой ян ляется порча монеты ее эмитентами, вызывающая недоверие! обращающимся деньгам и рост цен. Такие примеры известш в истории (например, «медные бунты» в России). Вторая вся можная причина — избыток полноценных денег, также при водящий к росту цен. Инфляция, вызванная второй причино! достаточно редкое явление. Примером может служить инфл! ция в Испании в XVI веке, когда испанцы резко увеличил 44

производство золота и серебра в американских колониях и ввоз их в страну.

Признание возможности инфляционных процессов при металлическом обращении имеет принципиальное значение и подтверждает справедливость количественной теории. Неметаллические деньги не породили инфляцию первыми, а только стали благоприятным условием для ее проявления.

Согласно знаменитому высказыванию М. Фридмена «инфляция всегда и везде является чисто денежным явлением». Уровень цен в экономике предопределяется количеством обращающихся в ней денег. Это положение описывается классическим уравнением обмена:

где Р — уровень цен товаров и услуг;

где Р — уровень цен товаров и услуг;

(2 — количество реальных товаров и услуг;

М — денежная масса, находящаяся в обороте;

V — скорость обращения денег.

Соответственно важнейшей причиной усиления инфляционных процессов является более быстрый рост номинальной денежной массы по сравнению с ростом национального продукта в физическом выражении:

где 1Р — индекс роста цен;

где 1Р — индекс роста цен;

1М — индекс роста денежной массы; •V — индекс роста скорости обращения денег, находящихся в обороте; 1() — индекс роста реального продукта.

| 1) |

Таким образом, темпы инфляции:

прямо пропорциональны темпам прироста денежной массы и темпам увеличения скорости денежного обращения;

45

2) обратно пропорциональны темпам прироста реально! продукта.

Зная эти переменные, можно объяснить динамику инфл; ции в прошлом и прогнозировать ее развитие на будущее. Н личие в вышеприведенной формуле параметра 1<3 — индек< изменения реального объема продукта, обслуживаемого деи гами, не меняет денежной природы инфляции. Снижение р ального продукта при стабильном уровне денежной масс приводит к повышению темпов инфляции, так как менылел! количеству продуктов противостоит прежнее количество д| нег. Наоборот, возрастание объемов реального продукта пр прежнем объем денежной массы способствует дефляции, т.1 снижению уровня цен. Надо отметить, что дефляция на пра] тике встречается крайне редко. В современной экономике ш фляционные процессы чаще всего развиваются независимо того, растет или снижается объем реального продукта.

При стабильных значениях скорости обращения денег прироста реального продукта инфляция определяется темпам роста денежной массы.

Рост количества денег в обращении полностью предопр деляется кредитной эмиссией Центрального Банка. Увелич| ние активов Центрального Банка по любому направленм (кредиты правительству, коммерческим банкам, население зарубежным странам, а также прирост чистых международны резервов) приводит к возрастанию денежной базы. Возраст! ние денежной базы через эффект мультипликатора приводит увеличению денежной массы. Денежная масса, в свою оч( редь, воздействует на повышение темпов инфляции. Таки образом:

1) любое увеличение активов Центрального Банка ^

инфляционный характер;

2) по структуре активов Центрального Банка и их прирос^

можно судить об источниках инфляции.

Денежная масса, созданная в результате кредитной эмис сии Центрального Банка, влияет на темпы инфляции не сраз]

46

а через определенные промежутки времени — лаги, в течение которых изменения объемов денежной массы вызывают соответствующие изменения в темпах прироста цен. Существование лага между ростом денежной массы и темпами инфляции является общепризнанным. Надо отметить, что изменение объема денежной массы воздействует на темпы инфляции как в одну, так в другую стороны. Если денежная масса в обращении увеличивается, то через некоторое время (лаг) темпы инфляции возрастают. И, наоборот, уменьшение денежной массы в обращении через некоторое время (лаг) приводит к снижению темпов инфляции.

На величину лага влияют разные факторы:

1) уровень развития финансовой системы;

2) состояние платежной системы;

3) частота выплаты доходов;

4) уровень долларизации экономики.

Если кредитная система и финансовые рынки недостаточно развиты, то дополнительная денежная масса беспрепятственно выплескивается на потребительский рынок, вызывая достаточно быстрое ускорение роста цен. По мере развития кредитной системы и финансовых рынков лаги увеличиваются.

4.2. Виды инфляции

По внешнему проявлению различают открытую и скры тую (подавленную) инфляцию. Открытая инфляция, проявляется в рыночной экономике в долговременном росте цен на все товары. Скрытая (подавленная) инфляция проявляется в плановой экономике в исчезновении товаров с прилавков административной торговли и повышении цен на неконтролируемых государством черном и колхозном рынках.

Инфляционный рост должен быть долговременным и на все товары, в отличие от неинфляционного, например, сезонного роста цен.

47

По темпам роста различают ползучую (до десяти процентов в год), галопирующую (сотни процентов в год) и гиперинфляцию (более тысячи процентов в год).

По темпам роста различают ползучую (до десяти процентов в год), галопирующую (сотни процентов в год) и гиперинфляцию (более тысячи процентов в год).

По причинам различают инфляцию спроса и инфляцию издержек. Инфляция спроса развивается в результате изменения спроса на товары. Спрос на товары больше, чем предложение товаров. Это объясняется тем, что производственный сектор не в состоянии удовлетворить потребности населения. Избыток спроса ведет к росту цен. В условиях полной занятости избыток совокупного спроса толкает цены вверх и способствует развитию инфляционных процессов. Инфляция спроса может быть обусловлена следующими причинами: 1) милитаризацией экономики и ростом расходов на вооружение;

| 2) 3) 4) |

наличием дефицита бюджета и ростом государственного долга;

кредитной экспансией банков;

притоком иностранной валюты в страну, вызывающим, посредством обмена ее на национальную, рост объема денежной массы в обращении и, таким образом, излишний спрос.

Инфляция издержек вызывается ростом издержек производства. Предприниматель закладывает в цену издержки плюс определенный процент на возмещение предполагаемой инфляции («ценовую накидку»). Профсоюзы, в свою очередь, в целях предотвращения падения уровня жизни трудящихся требуют повышения заработной платы. В столкновении интересов обеих сторон неизбежно возникает инфляционная спираль.

Инфляция издержек может быть обусловлена многими причинами. Во-первых, снижением производительности труда, связанным с циклическими колебаниями или структурными изменениями в производстве и приводящим к увеличению издержек на единицу продукции, а, следовательно, и уменьшению прибыли. Уменьшение прибыли, в свою очередь, мо-48

жет привести к снижению объемов производства, сокращению предложения товаров и росту цен. Во-вторых, расширением сферы услуг, появлением новых их видов с большим удельным весом зарплаты и относительно низкой производительностью труда, вызывающим общий рост цен на услуги. В-третьих, повышением оплаты труда при определенных обстоятельствах и в результате активной деятельности профсоюзов. В-четвертых, высокими косвенными налогами, которые включаются в цены товаров.

Импортируемая инфляция. Государства, интегрированные в мировое хозяйство, испытывают на себе последствия инфляционных процессов, происходящих в других странах. Импортируя товары, они импортируют и инфляцию. Это особенно сказывается на экономике развивающихся стран, зависящих от поставок импортного сырья, а также готовой продукции. В такой ситуации желательна ревальвация национальной валюты, т.е повышение ее курса по отношению к другим валютам. Эта мера позволит сохранить сложившуюся пропорцию между количеством национальных денег и массой зарубежных товаров. В противном случае на прежнее количество денег в национальной валюте потребители смогут купить уже меньшее количество импортных товаров и услуг.

4.3. Механизм и определение уровня инфляции

Различают две стадии развития инфляции: начальную и

основную.

На начальной стадии появление дополнительной массы денег способствует росту цен, но цены увеличиваются медленнее прироста денежной массы. Скорость обращения денег изменяется слабо.

На основной стадии даже незначительное увеличение денежной массы вызывает резкий рост цен. Переполнение кана-

49

лов сферы обращения денежными знаками происходит не только вследствие роста массы денег, но и в результате увеличения скорости обращения денег. Хозяйствующие субъекты стремятся во что бы то ни стало превратить деньги в любые товары или в иностранную валюту. Национальные деньги вытесняются иностранными.

лов сферы обращения денежными знаками происходит не только вследствие роста массы денег, но и в результате увеличения скорости обращения денег. Хозяйствующие субъекты стремятся во что бы то ни стало превратить деньги в любые товары или в иностранную валюту. Национальные деньги вытесняются иностранными.

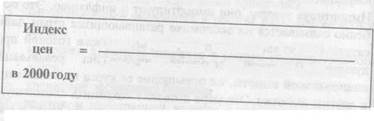

| Цена "рыночной корзины" в 2000 году |

| Цены аналогичной "рыночной корзины" |

| в базовом периоде |

Для определения уровня инфляции используют показатель индекса цен, который измеряет соотношение между покупной ценой определенного набора потребительских товаров и услуг («рыночная корзина») для данного периода с совокупной идентичной и сходной группой товаров и услуг в базовом периоде.

Для определения уровня инфляции используют показатель индекса цен, который измеряет соотношение между покупной ценой определенного набора потребительских товаров и услуг («рыночная корзина») для данного периода с совокупной идентичной и сходной группой товаров и услуг в базовом периоде.

Существуют три основных индекса цен: Г. Пааше, Э. Ласпейреса и И. Фишера. Индексы цен зависят не только от уровня цен на товары и услуги, но и от количества реализованных благ.

Для расчета индекса Пааше используется ассортиментный набор текущего года:

| уровень цен 1-того товара |

| 1-того товара х в базисном году |

объем реализации 1-того товара в текущем году объем реализации 1-того товара в текущем году

Индекс Пааше несколько занижает уровень инфляции, так * учитывает ассортиментных сдвигов и приписывает банному году ноши, сложи—с, в анализируемом году ас-

| уровень цен 1-того товара |

^Грас—кса „ей Ласпеиреса используется ассор-тиментный набор базисного года:

| Индекс цен Ласпейреса |

| 1-того товара в базисном году |

объем реализации 1—того товара в базисном году объем реализации 1-того товара в базисном году

Индекс Ласпейреса несколько завышает уровень инфляции, так как показывает не только рост цен, но и изменения в ассортиментном наборе, включая и ценовой, и структурный

факторы.

Индекс Фишера усредняет индексы Пааше и Ласпейреса:

Индекс цен _ ^Индекс цен Пааше х индекс цен Ласпейреса Фишера

Однако индекс Фишера достаточно громоздкий и применяется на практике весьма редко. Чаще других используется индекс Ласпейреса. Для его расчета достаточно учесть лишь изменения цен.

50

4.4. Меры борьбы с инфляцией

4.4. Меры борьбы с инфляцией

Инфляция оказывает отрицательное влияние на общество в целом. Во-первых, ухудшается экономическое положение, что выражается:

1) в снижении объемов производства;

2) в переливе капитала из производства в торговлю и по

среднические операции, где быстрее оборот капитала и

больше прибыль;

3) в расширении спекуляций в связи резким изменением

цен;

4) в ограничении кредитных операций;

5) в обесценении финансовых ресурсов государства.

Во-вторых, в результате инфляции возникает социальная

напряженность, так как:

1) инфляция перераспределяет национальный доход в

ущерб наименее обеспеченным слоям общества;

2) снижает реальные доходы, а, следовательно и уровень

жизни населения.

Для преодоления инфляции и стабилизации денежного обращения проводятся денежные реформы или антиинфляционная политика.

Денежная реформа представляет собой полное или частичное преобразование денежной системы с целью упорядочения и укрепления денежного обращения. Денежные реформы проводились при серебряном и золотом стандарте (до отмены золотодевизного стандарта) и совпадали с методами стабилизации денежного обращения: нуллификацией, девальвацией, ревальвацией, деноминацией.

Нуллификация — объявление государством обесцененных бумажных денег недействительными.

52

Девальвация — понижение курса национальной валюты по отношению к валютам других стран.

Ревальвация — повышение курса национальной валюты по отношению к иностранным.

Деноминация — укрупнение нарицательной стоимости денежных знаков и обмен их на новые денежные единицы с одновременным пересчетом в таком же соотношении цен, тарифов, заработной платы и т.д.

По методам проведения выделяют три типа денежных реформ:

1) обмен бумажных денег по дефляционному курсу на но

вые деньги с целью резкого уменьшения денежной массы

в обращении;

2) временное или частичное замораживание банковских

вкладов населения и предприятий;

3) сочетание первого и второго методов, получившее назва

ние «шоковой терапии».

Антиинфляционная политика представляет собой комплекс мер по государственному регулированию экономики, направленных на борьбу с инфляцией. В рамках антиинфляционной политики существуют два основных направления: дефляционная политика и политика доходов.

Дефляционная политика заключается в регулировании денежного спроса через денежно-кредитный и налоговый механизм путем снижения государственных расходов, повышения процентных ставок за кредит, усиления налогового бремени, ограничения денежной массы. Дефляционная политика приводит к замедлению темпов экономического роста.

Политика доходов подразумевает параллельный контроль за ценами и заработной платой путем полного их замораживания или установления пределов их роста. Проведение политики доходов может вызвать социальные противоречия.

53

4.5. Из истории инфляции.

4.5. Из истории инфляции.

Инфляция в древности и средние века была весьма редким явлением. Она проявлялась в тех странах, где порча монет принимала значительные масштабы, или в связи с ввозом в страну большого количества драгоценных металлов (как это было в Европе в ходе «революции цен» ХУ1-ХУИ веков).

С развитием товарно-денежного обращения расширились и основы инфляции. Эмиссия банкнот, появление безналичного денежного обращения создали предпосылки для увеличения темпов инфляции. Особенно остро инфляционные процессы протекали в периоды войн и социальных потрясений.

В XX веке инфляция приобрела всеобщий, интернациональный характер и стала повсеместным и постоянным фактором. Современная инфляция является результатом систематического увеличения выпуска бумажных денег в размерах, превышающих потребности внутреннего обращения. Она имеется практически во всех странах, как и бюджетный дефицит или государственный долг.

В российской истории инфляция также не является исключительным явлением. В двадцатом столетии она проявлялась в четко выраженных формах по крайней мере три раза:

1) в период с 1914 по 1924 год (первая мировая война, граж

данская война, первые послевоенные годы);

2) в период с 1928 по 1947 год (индустриализация, форми

рование системы централизованного планирования, вто

рая мировая война, послевоенные годы);

3) с конца 80-х до середины 90-х гг. (распад СССР, переход

к рыночной экономике).

Открытой инфляции в РФ предшествовал длительный период скрытой инфляции в СССР, проявлявшейся в перенасыщении экономики деньгами (денежном навесе) и исчезновении с прилавков административной торговли практически всех товаров (тотальном дефиците).

54

Раскручиванию инфляционной спирали в России во многом способствовало применение неолиберальной монетаристской концепции реформ. В России была предпринята попытка осуществить традиционную и в общем стандартную политику экономического либерализма, которой придерживаются в своей деятельности МВФ, Всемирный банк, а также правительства США, Великобритании и некоторых других западных стран. Основой такой политики является идея саморегулирования рынка и снижение роли государства в управлении экономикой. Директивное государственное планирование было упразднено, большая часть государственных предприятий и организаций приватизирована, прямое государственное регулирование цен отменено, государственные расходы значительно сокращены. Проводимые реформы сопровождались ограничением системы государственных социальных гарантий, обесценением и практически полной ликвидацией сбережений населения.

Предполагалось, что развитие конкуренции приведет конечный спрос в соответствие с реальными объемами производства, заставит производителей перестраивать свою деятельность соответственно требованиям рынка, увеличивать производство и поставки товаров высокого качества. В рамках такой схемы реформ инфляция считалась скорее не только вынужденной, но и необходимой мерой, так как позволяла быстро «снять излишний денежный навес» и создать стимулы увеличения заработка для компенсации происходящего повышения цен.

Однако уже первые месяцы реформ показали, что их реальный ход не укладывается в рамки предложенной модели. Результаты проводимых мероприятий не совпадали с ожидаемыми. Спрос уменьшился, но это не оказало стабилизационного или стимулирующего воздействия на перестройку производства, создание у предприятий заинтересованности в наращивании его объемов. Крупный просчет был допущен в

55

отношении прогнозов инфляции: потребительские цены только в 1992 году выросли в 26 раз вместо предполагаемых 4-5.

отношении прогнозов инфляции: потребительские цены только в 1992 году выросли в 26 раз вместо предполагаемых 4-5.

В таких условиях российскому правительству пришлось уточнять первоначальный курс реформ и принимать срочные меры по снижению темпов инфляции. Корректировка проводимых реформ осуществлялась, исходя из постулатов монетаризма. Продолжался курс на либерализацию экономики, борьбу с инфляцией с помощью ужесточения денежно-кредитной и бюджетной политики. Надо отметить, попытки правительства проводить жесткую макроэкономическую политику вызывали обострение внутриполитической обстановки в стране. Под давлением парламентских и отраслевых лобби руководство не раз отступало от намеченного жесткого курса, что не соответствовало логике классического либерализма. Можно утверждать, что «шоковая терапия» в России не проводилась, а неудачи были вызваны не предложенным курсом реформ, а отступлениями от него.

ГЛАВА 5.