В результате технико-экономического сравнения было принято Южное направление трассы с переходом Ангары по Братскому варианту.

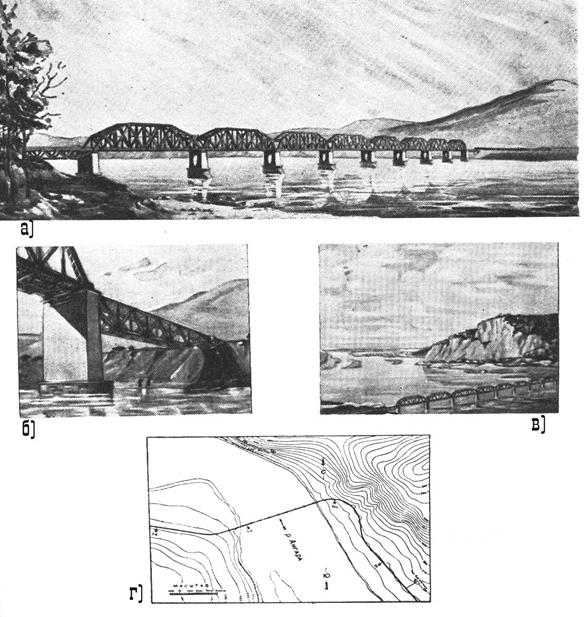

Мостовой переход по Братскому варианту был запроектирован и построен по схеме 45 + 8 × 109,2 + 45 (площадь бассейна 924 тыс. км2, длина моста Lм = 964 м), рис.П.11.2.

▲Рис.П.11.2. Братский вариант мостового перехода через р.Ангара (1945 г., БАМпроект, /33/):а – мост по схеме 45+8х109,2+45; Lм = 964 м; б – конструкция опор; в – вид на мостовой переход и Братский порог р.Ангара; г – план трассы в районе мостового перехода

Приведенный выше пример говорит о том, что выбор места мостового перехода и его параметров – это многокритериальная недетерминированная динамическая задача принятия инженерного решения (см. часть 1 пособия , с.6, сноски 9-11).

Задача многокритериальная, т.к. кроме экономических критериев[27], при выборе использовались натуральные, технические и эксплуатационные показатели:

- соответствие варианта направления трассы на участке Анзеби – Усть-Кут главному назначению БАМа как мощной, транзитной магистрали, сокращающей дальность перевозки грузов от Тайшета к портам Тихооокеанского побережья России (Сов. Гавань) и основным экономическим центрам на Дальнем Востоке[28];

- связь с судоходной частью Ангары;

- длина бросовых участков трассы при сооружении плотины в Падунском ущелье;

- расход основных материальных ресурсов (бетона, железобетона, легированной стали);

- влияние построенной железной дороги на выбор места сооружения плотины гидроэлектростанции;

- условия строительства железной дороги (трасса Южного направления проходила вдоль автодороги Братск – Заярск - Усть-Кут, см. рис.П.11.1);

- условия транспортного обслуживания возможных центров металлургической промышленности (трасса Северного направления проходила в 24 км от Рудногорского месторождения и не имела выхода на Южное направление, в то время как, трасса Южного направления проходила в непосредственной близости от Коршуновского месторождения и при необходимости имела возможность связи с Рудногорским месторождением по изысканному в 1939 г. Кежемскому варианту, см. рис.П.11.1).

Рассмотренная задача относится к классу недетерминированных и динамических, т.к. многие критерии были определены в диапазонах, в том числе, и экономические, а их значения зависели от времени принятия решения.

Даже натуральные и технические показатели нельзя было точно определить. Например, по одному из вариантов сооружения плотины в Падунском ущелье предлагалось уменьшить высоту подпора воды. Тогда трасса Южного варианта почти не испытывала бы воздействия водохранилища /33/.

Принятие решений в таких сложных и ответственных задачах доверяют инженерам высшей квалификации.

Решение по Братскому варианту принимал генерал-майор инженерно-технической службы Федор Алексеевич Гвоздевский. Вот как рассказывает об этом в своей книге изыскатель, проектировщик и строитель железных дорог Александр Алексеевич Побожий /23/.

«Гвоздевский знал, что мнения относительно пересечения Ангары расходятся и в «верхах». И он решил строить дорогу без учета подтопления. Потом многие упрекали его за это: ведь большой участок дороги пришлось переделывать. Но лучшего выхода не было. Плотина появилась через десять с лишним лет, а поезда требовалось пустить до Лены уже в 1948 году. И поезда пошли. Многие годы спустя, перед наполнением водохранилища, фермы моста, который проектировал и строил инженер Желдорпроекта Лев Ильич Столяровский, сняли, а опоры остались глубоко под водой. Потери? Конечно. Но они ничто перед полученными выгодами. Мост сыграл свою роль, сыграла свою роль первая железная дорога: не будь ее, не была бы сооружена в такой короткий срок и Братская ГЭС, на низовья Лены и в Якутию не доставили бы миллионы тонн грузов. …Успех изыскателей обеспечивают в первую очередь не самолеты, не буровые станки, не геодезические инструменты, а люди».

Однако, нельзя ли попытаться формализовать решение таких сложных задач, чтобы, даже в условиях неопределенности, получать проектные решения, исключающие возможность случайной ошибки.

Задача принятия решения формально может быть записана в виде /39/:

<A, X, K, f, P s , D, T> , (П.11.1)

где A – множество альтернатив (вариантов направления или вариантов мостового перехода, как в рассмотреном примере);

X– множество исходов альтернатив; предполагается, что, в общем случае, решается недетерминированная задача, когда точно неизвестно, какими именно будут результаты (исходы) принимаемых решений;

K - векторный критерий оценки исходов; данный параметр, как раз и введен, чтобы отразить многокритериальность решаемой задачи, когда К>1;

f – отображение множества исходов Х в множество векторных оценок К; данное отображение – это не что иное как оценка сравниваемых вариантов трассы, направления железной дороги, мостового перехода – любых вариантов проектных решений по тем критериям, которые лицо, принимающее решение (ЛПР), например ГИП – главный инженер проекта по какому-то титулу - считает необходимым использовать в задаче;

P s– структура предпочтения ЛПР; т.е. ценностные соотношения между критериями, отражающие взгляд ЛПР на решаемую задачу; например, ЛПР - Ф.А. Гвоздевский ставил сокращение сроков строительства железной дороги с открытием движения поездов на всем ее протяжении (без перевалки грузов) выше сокращения протяженности бросовых участков трассы (дорогих участков, с мостовым переходом через большую реку, см. рис.П.11.2) как было показано выше;

D – решающее правило или алгоритм решения задачи; например, при линейной свертке строительной стоимости и эксплуатационных расходов  ;

;

Т – требуемое действие над множеством альтернатив; например, выбрать одну наилучшую альтернативу (в системе предпочтения ЛПР), или упорядочить альтернативы в порядке возрастания предпочтительности.

Для решения многокритериальных задач разработаны методы решения, которые различаются степенью учета параметров, составляющих описание (модель) задачи принятия решения (П.11.1), см. библиографию к приложению 1 части 3 пособия, с.112 – 115. В приложении 1 части 3 пособия приведен пример сравнения вариантов направления проектируемой железнодорожной линии. Задача решена как многокритериальная детерминированная статическая с использованием метода идеальной точки.

В настоящее время, после известной публикации Лотфи Заде /40/ получили развитие методы принятия решений в нечеткой среде, основанные на теории нечетких множеств, теории возможностей и теории полезности /39/, /41/ - /43/.

В нечеткой среде[29] в виде нечетких понятий и отношений могут быть выражены все параметры задачи принятия решения (П.11.1): альтернативы, исходы и зависимости между ними, оценки вероятностей наступления исходов, отношения предпочтения ЛПР и решающее правило.

Возникновение нечеткого описания (например в виде лингвистических оценок: небольшое удлинение трассы; невысокая вероятность затопления большого участка трассы; высокая вероятность развития на базе Коршуновского месторождения горнообогатительного комбината, см. рис.П.11.1 и т.п.) возможно при проектировании железных дорог в следующих случаях.

1. Ограничения на ресурсы моделирования (временные, стоимостные) не позволяют получить существующую четкую информацию и вынуждают проектировщиков воспользоваться знаниями экспертов, которые выражаются ими в нечеткой словесной форме.

2. Имеющаяся числовая информация не позволяет найти решение формальными методами при существующих ограничениях на ресурсы, но ЛПР его тем не менее находит, пользуясь своим опытом, который он может передать другому ЛПР в виде совокупности нечетких правил.

3. На ранних этапах проектирования железных дорог имеется ряд альтернативных вариантов (транспортного освоения района проектирования; перспектив экономического развития местного района тяготения проектируемой линии и районов, корреспондирующих грузы по проектируемой линии, как по транзитной и др.), но неизвестно точно, какими именно свойствами будет обладать железная дорога на том или ином пути проектирования. Ресурсы на проработку всех вариантов отсутствуют, а опыт инженеров-проектировщиков выражается качественно (в виде словесного описания). Ставится задача предпроектного отсева части вариантов на основе векторного показателя качества с нечеткими оценками его компонентов (например, высокие размеры перевозок на проектируемой дороге; невысокий доход на акцию после кончания строительства; значительный доход после выхода на расчетную мощность и т.п.).

Во всех перечисленных случаях проектировщики вынуждены обращаться к приближенным (нечетким) знаниям экспертов и использовать их для принятия проектных решений.

Способность оперировать неточными (нечеткими) знаниями связана с той огромной ролью в жизни человека, которую играет естественный (профессиональный) язык, как форма представления знаний.

Развитие теории нечеткой полезности для принятия решений в проектировании железных дорог, в том числе, в задачах с нетранзитивными отношениями предпочтения – это новый и интересный раздел науки проектирования железных дорог.

Например, в работах /44/, /47/ рассмотрены задачи выбора варианта направления железной дороги и варианта трассы на предпроектном этапе, когда высока вероятность их постановки как многокритериальных в нечеткой среде.

Пояснения[30]. Задача выбора варианта направления проектируемой железной дороги решается на предпроектном этапе. В случае равноценности вариантов по показателям сравнительной экономической эффективности привлекают дополнительные критерии, которые не всегда могут быть выражены в денежной форме /45/, /46/. Такие дополнительные критерии на предпроектном этапе часто выражают качественно (лингвистически). Тогда в роли дополнительного комплексного критерия, позволяющего сделать выбор, может выступать нечеткая полезность сравниваемых вариантов. Однако, в общем случае отношения порядка на множестве нечетких чисел являются нечеткими /39/.

В работе /44/ предложена процедура, основанная на вычислении значений четких функций упорядочения  от нечетких аргументов

от нечетких аргументов  и

и  . Значения этих функций – индексы ранжирования – дают основание решить вопрос о том, какое нечеткое число больше.

. Значения этих функций – индексы ранжирования – дают основание решить вопрос о том, какое нечеткое число больше.

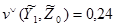

В качестве примера в работе /44/ рассмотрена задача выбора варианта направления железной дороги из четырех протрассированных вариантов (по материалам работы /33/: выбор варианта направления на одном из участков БАМа), рис.П.11.3 а. Использованы критерии: К1 - соответствие варианта направления назначению проектируемой железной дороги (транзитная линия с большим объемом перевозок); К2 – соответствие варианта направления требованиям обороноспособности и стратегического развития региона; К3 – обеспеченность варианта направления проектируемой железной дороги существующими водными и сухопутными путями сообщения; К4 – степень транспортных связей районов разведанных месторождений полезных ископаемых с проектируемой железной дорогой.

Значения лингвистических критериев выражены словесно.

Например, для Северного варианта направления, см. рис.П.11.3 а, четырехмерная нечеткая оценка равна -  :

:

- самый короткий из сравниваемых вариантов с пологим ip;

- самый короткий из сравниваемых вариантов с пологим ip;

- вариант проходит севернее всех сравниваемых вариантов;

- вариант проходит севернее всех сравниваемых вариантов;

- вариант не обеспечен существующими путями сообщения: населенный пункт 1 (существующая ж.д. и автодорога) является общим для всех сравниваемых вариантов и не дает преимущества какому-либо из них; река З. на участке Северного варианта – не судоходна, см. рис.П.11.3 а;

- вариант не обеспечен существующими путями сообщения: населенный пункт 1 (существующая ж.д. и автодорога) является общим для всех сравниваемых вариантов и не дает преимущества какому-либо из них; река З. на участке Северного варианта – не судоходна, см. рис.П.11.3 а;

- вариант не обеспечивает непосредственного ж.-д. обслуживания разведанных месторождений полезных ископаемых;

- вариант не обеспечивает непосредственного ж.-д. обслуживания разведанных месторождений полезных ископаемых;

для Южного варианта направления четырехмерная нечеткая оценка -  :

:

- удлинение Южного варианта по сравнению с Северным (самым коротким вариантом) незначительное – за счет применения уклонов кратной тяги;

- удлинение Южного варианта по сравнению с Северным (самым коротким вариантом) незначительное – за счет применения уклонов кратной тяги;

- вариант проходит южнее всех сравниваемых вариантов (ближе всех к госгранице и существующей ж.-д. магистрали);

- вариант проходит южнее всех сравниваемых вариантов (ближе всех к госгранице и существующей ж.-д. магистрали);

- вариант на своем западном участке очень хорошо обеспечен (по сравнению с другими вариантами) существующими путями сообщения: населенный пункт 2 с пристанью на судоходной части реки З., автодорога вдоль намеченной трассы варианта на протяжении около 1/3 его длины на западном участке;

- вариант на своем западном участке очень хорошо обеспечен (по сравнению с другими вариантами) существующими путями сообщения: населенный пункт 2 с пристанью на судоходной части реки З., автодорога вдоль намеченной трассы варианта на протяжении около 1/3 его длины на западном участке;

- вариант будет предоставлять транспортную связь для некоторых разведанных месторождений полезных ископаемых (железнодорожную или водным транспортом, т.к. река З. на участке 2-4-5-6 является условно-судоходной в средневысокую воду), см. рис.П.11.3 а.

- вариант будет предоставлять транспортную связь для некоторых разведанных месторождений полезных ископаемых (железнодорожную или водным транспортом, т.к. река З. на участке 2-4-5-6 является условно-судоходной в средневысокую воду), см. рис.П.11.3 а.

После расчета пяти индексов ранжирования проведено сравнение вариантов. По первому индексу варианты оказались равноценными. По значению второго индекса «необходимости превосходства» наилучшим оказался Северный вариант направления. Максимальное значение третьего индекса ранжирования «индекса Ягера» по Северному варианту направления дало возможность с уверенностью остановиться на выборе именно Северного варианта направления.

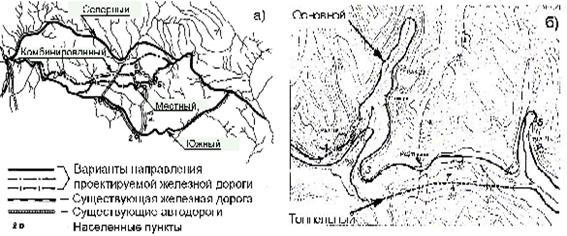

В работе /47/ предложен метод сравнения и выбора варианта трассы проектируемой железной дороги на пересечении хребта, рис.П.11.3 б, с применением двух нечетких критериев: критерий К1 – потенциальная барьероопасность данного варианта трассы; значения критерия К1 в задаче:  – большая потенциальная барьероопасность варианта трассы;

– большая потенциальная барьероопасность варианта трассы;  – небольшая потенциальная барьероопасность варианта трассы. Критерий К2 – инженерно-геологические условия строительства и последующей эксплуатации железнодорожной линии по варианту трассы; значения критерия К2 в задаче:

– небольшая потенциальная барьероопасность варианта трассы. Критерий К2 – инженерно-геологические условия строительства и последующей эксплуатации железнодорожной линии по варианту трассы; значения критерия К2 в задаче:  – очень сложные;

– очень сложные;  – сложные;

– сложные;  – средние.

– средние.

Сравниваемые варианты оценены: Основной -  ; Тоннельный -

; Тоннельный -  .

.

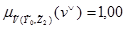

Построены графики принадлежности нечетких функций полезности двух сравниваемых вариантов пересечения хребта, после анализа которых сделано заключение о том, что двумерная нечеткая полезность Тоннельного варианта, в основном, выше (лежит правее на оси многомерной нечеткой полезности  ). Наибольшая уверенность ЛПР по Тоннельному варианту выражена в оценке этого варианта по многомерной полезности, которая лежит в интервале от 0,40 до 0,56, а правая граница носителя

). Наибольшая уверенность ЛПР по Тоннельному варианту выражена в оценке этого варианта по многомерной полезности, которая лежит в интервале от 0,40 до 0,56, а правая граница носителя  . В то же время по Основному варианту с максимальной уверенностью многомерную полезность варианта можно оценить не выше 0,24 и правая граница носителя равна

. В то же время по Основному варианту с максимальной уверенностью многомерную полезность варианта можно оценить не выше 0,24 и правая граница носителя равна  . Выбор сделан в пользу Тоннельного варианта, т.к. для него самая оптимистичная оценка с полной уверенностью ЛПР, т.е. при значении функции принадлежности

. Выбор сделан в пользу Тоннельного варианта, т.к. для него самая оптимистичная оценка с полной уверенностью ЛПР, т.е. при значении функции принадлежности  равна

равна

. В то время как для Основного варианта такая же оптимистичная оценка многомерной полезности составляет лишь

. В то время как для Основного варианта такая же оптимистичная оценка многомерной полезности составляет лишь  .

.

Заключение по приложению 11.

1. Варианты проектных решений в проектировании железных дорог бывают равноценны по денежному показателю. Привлекая дополнительные критерии, инженер-проектировщик железных дорог оказывается перед необходимостью, в конечном итоге, соединить оценки по критериям в одну оценку – по глобальному критерию. Таким глобальным критерием может быть многомерная полезность альтернативы (варианта направления или варианта трассы ит.д.).

2. Работая с вариантами, инженер нередко использует словесные описания критериев на профессиональном языке. Для того, чтобы иметь возможность эффективно работать с лингвистическими критериями, инженер должен применять теорию нечетких множеств.

3. В случае, когда инженеру необходимо принимать многокритериальные решения в нечеткой среде, он должен основывать свой выбор на глобальном критерии многомерной нечеткой полезности.

4. Примеры, рассмотренные в приложении 11, наглядно показывает с какими трудностями сталкиваются проектировщики железных дорог при решении многокритериальных (недетерминированных, динамических) задач выбора варианта направления при условии недостаточной (неполной, недостоверной, неточной) исходной информации.

5. Методы принятия решений на основе нечеткой полезности позволяют формализовать предпочтения ЛПР и сделать обоснованный неслучайный выбор, исключающий ошибки, что, в конечном итоге, повышает качество проектных решений, особенно на ранних этапах проектирования железных дорог.

|

▲Рис.П.11.3. Схемы сравниваемых вариантов: а – варианты направления проектируемой железной дороги из работы /44/; б – варианты трассы при пересечении горного хребта из работы /47/

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

А

Акведук................................................................................................................................ 90

Арка................................................................................................................................... 104

Б

Барьерное место............................................................................................... 11, 13, 15, 16

В

Ведомость мостов............................................................................................................... 64

Вертикальная кривая

- на мосту................................................................................................................... 60, 66

- на раздельном пункте с путевым развитием.......................................................... 30, 36

Виадук................................................................................................................................. 86

Водопропускная труба....................................................................................................... 85

Время хода

- действительное........................................................................................................ 22, 24

- покилометровое......................................................................................................... 79

- расчетное................................................................................................................. 19, 22

- суммарное в обе стороны

- на элементе профиля................................................................................................. 26

- накопленное к концу элемента профиля................................................................... 26

Высота

- наката волны на откос насыпи...................................................................................... 56

- насыпи перед мостом.................................................................................................... 58

- подпора воды перед мостом......................................................................................... 55

Г

Галерея................................................................................................................................ 86

Д

Дамба............................................................................................................................... 8, 72

Длина

- площадки раздельного пункта с путевым развитием............................................ 30, 35

- пролетного строения

- полная................................................................................................................... 59, 91

- расчетная (расчетный пролет).................................................................................. 91

- участка разгона перед затяжным ограничивающим подъемом.................................. 36

Дюкер................................................................................................................................... 89

Ж

Железобетонные пролетные строения мостов под железнодорожную нагрузку 119, 120, 121, 122, 123, 124

З

Зажор................................................................................................................................... 10

К

Карчеход....................................................................................................................... 10, 54

Конус насыпи у моста................................................................................................ 94, 132

Л

Ледоход............................................................................................................. 10, 11, 54, 60

Лоток................................................................................................................................... 89

М

Металлические пролетные строения мостов под железнодорожную нагрузку............ 125

Метод

- идеальной точки.......................................................................................................... 138

- имитационного моделирования.................................................................................. 132

- равновесных скоростей................................................................................................. 22

Минимальная отметка проектной линии

- на мосту............................................................................................................. 52, 54, 67

- на пойме................................................................................................................... 55, 57

Мост..................................................................................................................................... 84

- наплавной....................................................................................................................... 88

- пешеходный................................................................................................................... 90

Мостовое полотно.............................................................................................................. 93

- на поперечинах.............................................................................................................. 93

- с ездой по балласту....................................................................................................... 93

Мостовой переход.............................................................................................................. 84

О

Обход моста............................................................................................................ 11, 13, 16

Объект прикрытия............................................................................................................... 13

Опора моста

- береговая (устой)..................................................................................................... 91, 92

- промежуточная (бык).............................................................................................. 91, 92

Опорные части моста......................................................................................................... 96

Ось раздельного пункта...................................................................................................... 28

Отверстие моста................................................................................................................. 96

- обеспеченное................................................................................................................. 61

- потребное................................................................................................................. 48, 50

П

Паводок............................................................................................................. 9, 11, 57, 131

Переезд................................................................................................................................ 85

План трассы

- в пределах мостового перехода................................................................................... 48

- в пределах стрелочных горловин................................................................................. 29

- на мосту

- с ездой по балласту................................................................................................... 60

- с ездой по поперечинам............................................................................................. 60

- на раздельном пункте с путевым развитием.......................................................... 28, 32

Подмостовое русло

- неукрепленное............................................................................................................. 100

- укрепленное................................................................................................................. 100

Подпорная стена................................................................................................................. 88

Поправка на разгон и замедление................................................................................ 20, 21

Принятие решений

- в нечеткой среде.......................................................................................................... 138

- на основе индексов ранжирования.......................................................................... 139

- на основе лингвистических критериев.................................................................... 139

- динамические задачи................................................................................................... 137

- многокритериальные задачи............................................................................. 8, 76, 134

- модель задачи.............................................................................................................. 137

- недетерминированные задачи..................................................................................... 137

Проектная линия продольного профиля трассы

- в пределах мостового перехода....................................................................... 51, 52, 57

- в пределах стрелочных горловин................................................................................. 30

- на мосту

- с ездой по балласту................................................................................................... 60

- с ездой по поперечинам............................................................................................. 63

- на раздельном пункте с путевым развитием.......................................................... 30, 33

Пролетное строение моста................................................................................................. 93

Пропускная способность

- потребная....................................................................................................................... 20

- расчетная....................................................................................................................... 20

Путепровод......................................................................................................................... 85

Р

Размещение

- мостов на постоянных водотоках................................................................................. 46

- мостов на судоходных реках........................................................................................ 68

- раздельных пунктов.............................................................................................. 5, 7, 17

Расположение езды на мосту........................................................................................... 101

Распор................................................................................................................................ 104

С

Свод................................................................................................................................... 104

Селеспуск............................................................................................................................ 89

Станционные интервалы..................................................................................................... 20

Статическая система моста

- арочная......................................................................................................... 104, 112, 114

- балочная....................................................................................................................... 103

- балочно-консольная.................................................................................................... 107

- балочно-неразрезная................................................................................................... 107

- балочно-разрезная....................................................................................................... 107

- вантовая............................................................................................................... 106, 116

- висячая......................................................................................................................... 105

- комбинированная......................................................................................................... 104

- арка с затяжкой................................................................................................ 114, 115

- арочно-консольная................................................................................................... 115

- вантовый мост с балкой жесткости......................................................................... 115

- висячий мост с фермой жесткости.......................................................................... 117

- жесткая балка и гибкая арка с ездой поверху......................................................... 115

- неразрезная балка, усиленная подпругами............................................................. 115

- рамная.................................................................................................................. 105, 109

- рамно-консольная........................................................................................................ 110

- рамно-неразрезная....................................................................................................... 111

- рамно-подвесная.......................................................................................................... 111

Стрелочная горловина.................................................................................................. 28, 29

Строительная высота конструкции.................................................................................... 53

Схема

- моста................................................................................................................ 58, 71, 126

- на судоходной реке.................................................................................................... 69

- разъезда.............................................................................................................. 38, 39, 40

Т

Тоннель................................................................................................................................ 86

Траверса.......................................................................................................................... 8, 73

У

Уклон

- действительный............................................................................................................. 23

- максимальный по условию трогания с места после стоянки грузового поезда расчетной массы 35

- максимальный, обеспечивающий точную остановку поезда в пределах приемо-отправочных путей 34

- максимальный, обеспечивающий удержание грузового поезда вспомогательными тормозами локомотива....................................................................................................................................... 35

- приведенный.................................................................................................................. 23

- эквивалентный дополнительному сопротивлению от кривой..................................... 23

Уровень

- высоких вод

- наивысший.......................................................................................................... 54, 132

- расчетный.................................................................................................................. 49

- высокого ледохода........................................................................................................ 54

- меженных вод...................................................................................................... 8, 48, 50

- расчетный судоходный................................................................................................. 67

Устой

- необсыпной.................................................................................................................... 94

- обсыпной........................................................................................................................ 94

Ф

Ферма

- арочная......................................................................................................................... 104

- балочная....................................................................................................................... 103

Фильтрующая насыпь......................................................................................................... 90

Ш

Ширина

- пойм............................................................................................................................... 49

- промежуточных опор моста по фасаду....................................................................... 59

- русла реки...................................................................................................................... 48

- устоев моста по фасаду.......................................................................................... 59, 62

Э

Эстакада.............................................................................................................................. 87

| |||||

| |||||

| |||||

[1] В данном пособии термин размещение подразумевает не только определение местоположения оси разъезда или моста, но и проектирование плана и продольного профиля площадки раздельного пункта и назначение схемы моста.

[2] В курсовом проекте условно принимается, что направление пойменных потоков в период паводков на обеих поймах параллельно русловому потоку, который в свою очередь принимается параллельным берегам реки.

[3] Как будет показано ниже в разделе 2 настоящей части пособия, мосты с устройством пути на балласте разрешается размещать на кривых R ≥ 300 м; на уклонах, не превышающих ограничивающих i≤ iогр; с расположением вертикальных кривых в пределах моста.

[4] Например: цель №1 – добиться наименьшей строительной стоимости, обеспечив небольшой объем земляных работ по устройству площадки раздельного пункта, цель №2 – обеспечить наилучшие условия эксплуатации раздельного пункта, разместив его на прямой, на площадке (на уклоне 0‰). В сложных топографических и инженерно-геологических условиях к этим целям трудно приблизиться одновременно.

[5] Проектирование регуляционных сооружений мостовых переходов может быть задано в качестве элемента УИРС в курсовом проекте.

[6] В курсовом проекте приняты на всех реках района проектирования следующие условия: средний ледоход (толщина льда от 0,5 до 1,0 м; отсутствие заторов льда; отсутствие карчехода и зажоров).

[7] В дипломном проекте вполне вероятно задание больших объемов перевозок, и как следствие – проектирование двухпутной линии высокой категории – I или II, такой вариант наиболее вероятен, если по результатам экономических изысканий предполагается значительный рост объемов грузовых перевозок и размеров пассажирских перевозок уже в первые годы эксплуатации. Кроме того, в дипломном проекте после решения задачи овладения нарастающими перевозками возможен вариант, когда наиболее эффективным решением является проектирование и строительство однопутной линии с размещением не только раздельных пунктов с остановками (разъездов), но и участков безостановочного скрещения поездов. В таких случаях, Вам необходимо будет воспользоваться рекомендациями по размещению раздельных пунктов (разъездов, обгонных пунктов, осей безостановочного скрещения и станций), изложенными в работах /1, п.4.33/, /2, пп. 5.7-5.11/, /4, п.2.5/, /5, п.1.2/. В курсовом проекте Вы будете решать только задачу размещения на однопутной линии разъездов для остановочного скрещения поездов. Ось промежуточной ст.А задана – это начальный пункт вариантов трассы. Следующая станция располагается, как правило, через четыре разъезда. Расстояние между осями промежуточных станций примерно 100 – 150 км, поэтому в курсовом проекте Вы не столкнетесь с задачей размещения второй промежуточной станции. Таким образом, в курсовом проекте, при проектировании однопутной линии невысокой категории (III или IV) с небольшими размерами перевозок и небольшой протяженности (не более 50 км), Вашей задачей будет размещение одного, максимум - двух разъездов.

[8] Поправка на разгон и замедление учитывается в формуле (1.1) тогда, когда действительное время хода пары поездов по перегону определяется по методу установившихся (равновесных) скоростей – см. далее раздел. Если действительное время хода на пару поездов определяется точными тяговыми расчетами (например, с построением кривой времени или другими), то поправку tрз следует из расчетов исключить, см. работы /2, с.145, формула (5.1), а также с.20 – формула определения Тнп и рис.1.7, а на с.21/ и /4, с.38/.

[9] Действительным временем хода в данном случае называется суммарное в обе стороны (туда и обратно) время хода, накопленное к концу элемента профиля с действительным уклоном iд , ‰, начиная от оси промежуточной станции А или предыдущего раздельного пункта с остановочным скрещением поездов.

[10] Метод расчета по равновесным скоростям был принят для проектирования железных дорог в 1937 г., см. работу /8, с.418-427/. При размещении раздельных пунктов на новых линиях из-за отсутствия профиля всего перегона, а следовательно и неопределенности положения следующего остановочного пункта, возможно для предварительного назначения площадки ближайшего раздельного пункта произвести сначала подсчет по равновесным скоростям (с учетом поправки на разгон и замедление) с последующей проверкой ориентировочно намеченного положения площадки контрольным подсчетом времени хода путем построения кривых скорости V = f(S). Итак, основная причина использования метода равновесных скоростей заключается в том, что, пока не установлено (хотя бы примерно) положение следующего раздельного пункта и уклонов продольного профиля на всем протяжении перегона (т.е. пока перегон не «закрыт» – не «замкнут») сложно строить кривую скорости V = f(S) для обратного направления.

[11] В реальной сетке профиля этих строчек нет. Они добавлены нами по двум причинам: во-первых, во время расчета Вам необходимо дополнительно «разбивать» элементы профиля, когда они попадают на кривые, даже, если Вы не смягнчаете сам действительный уклон – см. элементы 1, 2, 3 в таблице 1.3 и на схематическом продольном профиле (приложение 5 части 1 пособия); во-вторых, нижняя из этих двух строк – это суммарное время хода в обе стороны, накопленное к концу элемента – именно эту величину Вам необходимо контролировать при размещении площадки раздельного пункта, поэтому удобнее иметь ее перед глазами на профиле.

[12] Если внимательно изучить и проанализировать схемы раздельных пунктов с путевым развитием, приведенные в учебнике /2, рис.5.16 – 5.20/, /11, рис.3.11 – 314/, то можно прийти к заключению, что откладывая от оси раздельного пункта, которая, как известно, проходит через середину пассажирского здания, половину площадки раздельного пункта, мы подразумеваем поперечную схему, т.к. при полупродольной и, тем более, при продольной схеме расположения приемо-отправочных путей ось раздельного пункта не совпадает с «геометрической серединой» , однако в курсовом проекте такое допущение может быть использовано.

[13] Зону, в которой уложены стрелочные переводы, соединяющие пути и парки между собой называют стрелочной горловиной станции. Конструкция горловин, их план и продольный профиль должны обеспечивать необходимую пропускную способность, безопасность, плавность и бесперебойность движения поездов.

[14] Всесоюзный научно-исследовательский институт транспортного строительства (бывш. ЦНИИС) – ныне Всероссийский научно-исследовательский институт транспортного строительства Корпорации «Трансстрой».

[15] Основные типы искусственных сооружений, проектируемые на железных дорогах, представлены в приложении 2 в виде таблицы.

[16] Сложная техническая система «Железная дорога» делится на 9 подсистем 1-го порядка /2, п.1.3/