Пояснение. Из двух значений минимально необходимой полной длины пролетного строения lп(min), м, определенной по формулам (2.12) и (2.13), следует выбрать большее значение.

Для условий примера, рассмотренного выше: Lотв=136 м, n= =3, Вр = 100 м; h н =6,00 м расчет будет следующим:

по формуле (2.12)

lп(min)Lотв = (Lотв – 6 + 3· n) / n = (136 – 6 + 3·3) / 3 = 46,30 м;

по формуле (2.13)

lп(min)Вр = (Вр + 3· hн - 6 ) / n = (100 + 3·6,00 – 6) / 3 = 37,30 м.

Следовательно, необходимо подобрать пролетные строения полной длиной не менее 46,30 м.

4. Для выбора типа и длины пролетного строения используют приложения 5 – 8, в которых указаны типы пролетных строений и некоторые их характеристики из /12, прил.1/, /15, прил.1 – прил.7/ и /16, прил.2, с.30/. В соответствии с работой /15, с.8/ и СТН /1/ могут быть даны следующие рекомендации:

1) так как на всех постоянных водотоках в районе проектирования (на всех реках и ручьях, указанных на карте сплошными линиями) условно принято, что возможен средний ледоход с толщиной льда от 0,5 до 1,0 м, то длины пролетных строений должны приниматься не менее 15,00 м;

2) при высотах насыпи свыше 10 м следует применять пролетные строения большой длины, назначая небольшое число пролетов;

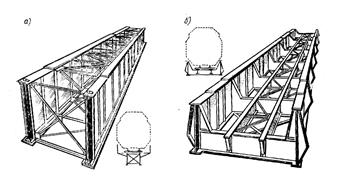

3) если при проектировании плана трассы в месте перехода необходимо запроектировать кривую, то следует учесть, что мосты с ездой по балласту (приложения 5, 6, 7) разрешается располагать в плане на кривых радиусом не менее 300 м, а мосты с ездой по деревянным поперечинам (прил.8) – должны быть расположены только на прямых участках пути, т.к. на них сложно обеспечить требуемое возвышение наружного рельса, см. рис. 2.4 и 2.5;

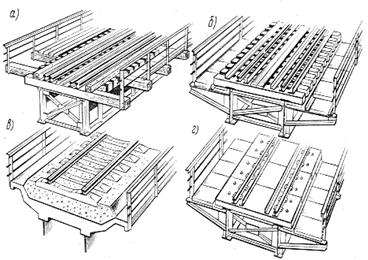

4) если на мосту необходимо запроектировать уклон круче 4 ‰ или вертикальную кривую, то необходимо использовать только пролетные строения с ездой по балласту, рис.2.5, т.к. на них допускается применение уклонов вплоть до ограничивающих, а за счет регулирования толщины балласта под шпалами может быть устроено плавное изменение положения головки рельса в вертикальной плоскости, необходимое при устройстве вертикальных кривых, и, что важно, продольный профиль головок рельсов в виде такой вертикальной кривой на мосту несложно поддерживать в проектном положении при текущем содержании и ремонтах пути.

◄Рис.2.4. Конструкции железнодорожного пути на металлических мостах с пролетными строениями – сплошными главными балками с ездой поверху: а – по деревянным поперечинах (мостовым брусьям), б – то же, в – по балласту, уложенному в железобетонное балластное корыто, г – по мостовым железобетонным плитам

▲Рис.2.5. Поперечное сечение железобетонного балластного корыта с верхним строением пути: а - балластная призма на прямом участке пути, б – балластная призма на кривой (выполнено возвышение наружного рельса)

Пояснения к методике составления схемы моста.

Казалось бы, для условий примера, при lп(min)L отв = 46,30 м можно выбрать комбинированные железобетонные пролетные строения с ездой понизу с полной длиной lп = 55,80 м (см. прил.7).

Но, принимая во внимание то обстоятельство, что в прил.7 есть типовые пролетные строения длиной немного меньше минимально потребной lп(min)L отв = 46,30 м, а также учитывая рекомендации /15, с.9/ о том, что отверстие моста может отличаться от определенного по формуле (2.1) не более чем на 8%, следует расссмотреть вариант: пролетные строения того же типа, но меньшей длины lп = 44,80 м (см. прил.7).

Тогда, отверстие моста Lотв(обеспеч), м, которое будет обеспечено при выбранной схеме (числе пролетов n и полной длине пролетных строений lп, м) может быть определено по формуле

Lотв(обеспеч) = (lп - 3) · n + 6 . (2.14)

Подставим возможные варианты lп, м, в формулу (2.14)

1) Lотв(обеспеч)1 = (lп1 - 3) · n + 6 = (55,80 - 3) · 3 + 6 = 164,40 м;

2) Lотв(обеспеч)2 = (lп2 - 3) · n + 6 = (44,80 -3) · 3 + 6 = 131,40 м.

Как видим, первый вариант обеспечивает необходимое отверстие моста Lотв(обеспеч)1 = 164,40 м > Lотв=136,00 м; а второй вариант не обеспечивает Lотв(обеспеч)2 = 131,40 м < Lотв=136,00 м. Это не означает, что от второго варианта, который может дать экономию в строительной стоимости, следует сразу же отказаться.

Выполним проверку допустимости применения подобранной схемы моста для второго варианта (с пролетными строениями меньшей длины lп2 = 44,80 м, обеспечивающими отверстие моста равное Lотв(обеспеч)2 = 131,40 м) по формуле, отражающей требование: относительная разница между отверстиями моста необходимым L отв и обеспеченным подобранной схемой Lотв(обеспеч) не должна превышать 8%

| (Lотв – Lотв(обеспеч) ) / Lотв | ≤ 0,08 , (2.15)

| (Lотв – Lотв(обеспеч)2 ) / Lотв |=| (136,00 –131,40 )/136,00|=0,03<0,08.

Таким образом, для условий примера может быть принята следующая схема моста: трехпролетный мост с комбинированными пролетными строениями (арка с затяжкой) из предварительно напряженного железобетона lп = 44,80 м (см. прил.7), езда понизу по балласту, статическая схема – разрезная балочная (арочная внешне безраспорная), схема моста 3 × 44,80 [20].

Длина моста L м , м между наружными (задними) гранями устоев (при ширине устоев по фасаду равной lу = 4,00 м; без учета величины деформационных зазоров между пролетными строениями) может быть определена по формуле

Lм = n · lп + 2 · lу = n · lп + 8. (2.16)

Тогда, для условий примера (после расчета по формуле (2.16) следует округлить длину моста до целых метров в большую сторону):

Lм = n · lп + 8 = 3 · 44,80 + 8 =142,40 ~143 м

Следует учесть, что при выборе пролетных строений с ездой по поперечинам (прил.8) необходимо убедиться, что мост расположен на прямом участке пути, на площадке (или на уклоне не круче 4 ‰), причем, на мосту не должно быть переломов профиля, для которых предусматривается устройство вертикальных кривых, т.к. при езде по деревянным поперечинам кривую в вертикальной плоскости выполнить (и содержать) очень сложно.

Для того, чтобы проверить названные условия необходимо на продольном профиле от геометрической середины реки отложить расстояния, равные половине длины моста L м / 2, определенной по формуле (2.16), в обе стороны (в масштабе), причем сумма длин устоев не вычитается из Lм , а идет в запас (хотя, в пределах устоев путь, как правило, укладывают на балласте). Определив таким образом границы моста, следует убедиться в выполнении требований к плану и профилю трассы в пределах моста[21].

В случае, если при расчете по формулам (2.12) и (2.13) большее значение получилось по формуле (2.13) - lп(min)Вр, и Вы решили попробовать ближайшее, но более короткое пролетное строение, то проверку следует выполнять по нижеприведенной формуле, аналогичной (2.15)

| (Вр – В р(обеспеч) ) / В р | ≤ 0,08 , (2.17)

где Вр(обеспеч) – ширина главного русла реки “обеспечиваемая” при

выбранной схеме моста, м; определяется

по формуле (2.18)

Вр(обеспеч) = lп · n – 3 · h н + 6 . (2.18)

Убедившись по формуле (2.17) в том, что подобранная схема моста при средней высоте насыпи hн , м обеспечивает допустимую «погрешность» в пределах 8%, расчет Lм следует выполнять по той же формуле (2.16).

В прил.9 даны рекомендации по составлению схем моста; приведены примеры составления различных вариантов схемы для одних и тех же исходных данных; приведены рисунки мостов таких схем, которые могут быть запроектированы в курсовом проекте.

2.5. Заполнение ведомости мостов

После размещения мостов на постоянных водотоках заполняют ведомость мостов, табл.2.1. Опоры всех мостов принимаются на естественном основании, конуса обсыпные. Статическая система – балочно-разрезная или комбинированная (арка с затяжкой). В четырех строках табл.2.1 приведены результаты расчетов по примеру, рассмотренному выше, и по трем примерам из прил.9, отметки для которых приняты условно.

Таблица 2.1

Ведомость мостов через постоянные водотоки по 1-му варианту трассы

| № | ПК оси моста | Ширина русла Bр, м | Отметка уровня меженных вод УМВ, м | Отметка расчетного уровня высоких вод РУВВ, м | Потребное отверстие Lотв, м | Средняя высота насыпи возле устоев моста h н, м | Минимально допустимая отметка в пределах мостового перехода Н min(м. п.) , м | Минимальная отметка проектной линии в пределах мостового перехода Нпр (min) , м | Схема моста и конструкция мостового полотна | Длина моста L м, м | Радиус кривой на мосту R, м | Продольный профиль на мосту, ‰ | Вертикальная кривая на мосту |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 1 | 35 +00 | 100 | 421,00 | 424,00 | 136 | 6,00 | 427,00 | 427,25 | ЖБМ 3× 48,80 езда понизу на балласте | 143 | 800 | 6 | + |

| 2 | 56 +50 | 50 | 365,50 | 368,50 | 66 | 18,00 | 371,50 | 383,10 | ММ 1× 111,14 езда понизу на поперечинах | 120 | - | 0 | - |

| 3 | 120+00 | 50 | 342,00 | 345,00 | 66 | 18,00 | 348,00 | 360,10 | ЖБМ 3× 34,20 езда поверху на балласте | 111 | 1000 | 8,3 | - |

| 4 | 347 +50 | 50 | 358,00 | 361,00 | 66 | 18,00 | 364,00 | 372,40 | ЖБМ 2× 55,80 езда понизу на балласте | 120 | 1200 | 8,4 | - |

Пояснения к табл.2.1.

Графа №1. Нумерация постоянных водотоков, начиная от оси ст.А – ПК00+00.

Графа №2.Пикетаж оси моста принимается по середине русла реки и округляется кратно масштабу, т.е. кратно 50 м.

Графа №3. Ширина русла реки Вр, м, определяется по карте, см. п.2.2 пособия.

Графа №4. Отметка уровня меженных вод УМВ, м, определяется по карте и подписывается на продольном профиле, см. п.2.2 пособия.

Графа №5. Отметка расчетного уровня высоких вод РУВВ, м, принимается на 3,00 м выше отметки УМВ, м, обозначается на продольном профиле, см. п.2.2 и рис.2.1.

Графа №6. Потребное отверстие моста Lотв, м, определяется по формуле (2.1).

Графа №7. Средняя высота насыпи возле устоев моста h н, м, определяется графически с использованием величины Lотв / 2, м, см. п.2.4.

Графа №8. Минимально допустимая отметка в пределах мостового перехода Н min(м. п.) , м, определяется по формуле: Н min(м. п.) = РУВВ + 3,00 , м, см. п.2.3. Эта отметка показывает самую нижнюю границу, ниже которой проектная линия не должна опускаться в пределах мостового перехода, т.е. в пределах разлива высоких вод, на которые указывает РУВВ, обозначаемый на профиле.

Графа №9. Минимальная отметка проектной линии в пределах мостового перехода Нпр (min) , м, определяется по продольному профилю в пределах разлива высоких вод. Если Нпр (min) ≥ Н min(м. п.), то будут выполнены оба требования, предъявляемые к проектной линии в пределах мостового перехода, см. п.2.3.

Графа №10. Статическая система мостов в курсовом проекте принята балочно-разрезная или комбинированная (арка с затяжкой) разрезная, см. прил.3, 4. Схема моста записывается в виде:

- ЖБМ (железобетонный мост), или ММ (металлический мост) – в зависимости от материала пролетных строений, из которых составлена схема моста;

- далее, n × l п, где n - число пролетов моста, l п - полная длина одного пролетного строения, м, см. примеры в п.2.4 и прил.9;

- конструкция мостового полотна выписывается из прил. 5 – 8.

Графа №11. Длина моста L м, м определяется по формуле (2.16) и округляется до целых метров в большую сторону.

Графа №12. Радиус кривой на мосту выписывается с продольного профиля (из графы «Прямые и кривые в плане»). Необходимо выписать только одно значение радиуса, самое минимальное, которое используется в пределах моста (об определении границ моста см. п.2.4). Данная графа служит для контроля: если конструкция мостового полотна типового пролетного строения, принятого в схеме моста, с ездой на балласте, то радиус кривой может быть не менее 300 м; если с ездой на поперечинах – то только прямая (в таблице ставится прочерк), см. /1, п.8.5/.

Графа №13. С продольного профиля выписывается наибольшее значение действительного уклона на мосту, ‰. Графа служит для контроля: если езда на балласте, то макимально допустимый уклон на мосту imax( м) ≤ i р , ‰, или imax( м) ≤( i огр ), ‰; если езда на поперечинах, то imax( м) = 4 ‰, см. /1, п.8.5/.

Графа №14. Если в пределах моста есть перелом продольного профиля, который потребует устройства вертикальной кривой, то в графе ставится знак «+», если такого перелома на мосту не запроектировано, то ставится знак «-». Контроль: на мостах с ездой на поперечинах проектирование вертикальных кривых не разрешается, а переломы продольного профиля, требующие устройства вертикальных кривых должны располагаться от концов пролетных строений таких мостов на расстоянии не менее тангенса вертикальной кривой Тв, м, см. /1, п.4.5/.

2.6. Заключение по разделу

Из второго раздела четвертой части учебного пособия Вы узнали: как определять отверстие моста; какие требования предъявляются к проектной линии в пределах мостового перехода, а также к плану трассы на мосту; как определять схему моста.

Надеемся, что Вы хорошо усвоили материал пособия. Однако, нам бы хотелось, чтобы Вы не просто ограничились размещением мостов в проекте по предложенной упрощенной схеме, но и обратили внимание на серьезные монографии и нормативные документы по этому вопросу, в которых проблема изысканий и проектирования мостовых переходов (в работах: /2/, /9/-/11/, /14/, /24/, /28/-/30/, /35/-/37/) и проблема проектирования мостов (в работах: /17/, /19/-21/, /23/, /31/) рассмотрены без скидок на условности курсового проектирования.

Одним из серьезных упрощений в курсовом проекте является условие, сформулированное таким образом: «Все реки в пределах карты несудоходные и несплавные»[22], что позволяет рассчитывать запас над расчетным уровнем высоких вод, см. формулы (2.2) – (2.4), определяя минимальную отметку на мосту без учета подмостового габарита.

Для судоходных рек минимальная отметка на мосту Hmin(c), м, определяется с учетом отметки расчетного судоходного уровня (РСУ) и высоты подмостового габарита h, м, зависящего от класса внутреннего водного пути, по формуле /10, с.394/

Hmin(c) = РСУ +h + c – d. (2.19)

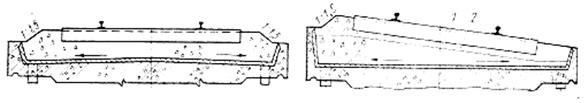

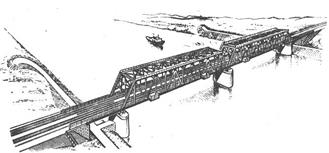

Сложность проектирования моста на судоходной реке заключается, конечно, не в определении отметки по формуле (2.19), а в составлении схемы моста и поиске оптимальной проектной линии в пределах всего мостового перехода /2, рис.8.34, с.295/, /9, рис.2.10, с.46/. Следует таким образом подбирать пролетные строения, чтобы обеспечить требуемые высоту и ширину судового хода в пределах одного-двух судоходных пролетов, рис.2.13, 2.15, 2.16 и при этом сэкономить на стоимости подходной насыпи, т.к. она является дорогим сооружением: отсыпается пологими уклонами (до 1:3) и укрепляется, рис.2.14 из /11, с.425/. Задача размещения мостов на судоходных реках решается студентами-строителями в лабораторной работе /38, с.14-21/ или может быть задана в курсовом проекте в качестве элемента УИРС.

◄ Рис.2.6. Общий вид большого моста с двумя судоходными пролетами, перекрытами сквозными фермами с ездой понизу

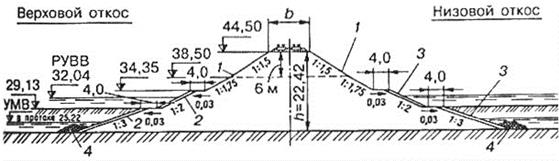

▲Рис.2.7. Поперечный профиль высокой пойменной насыпи на мостовом переходе через судоходную реку: 1 – одерновка плашмя; 2 – сборные ж/б плиты на слое щебня 0,15 м; 3 – сборные бетонные плиты на слое щебня 0,15 м; 4 – каменная наброска; b – ширина основной площадки

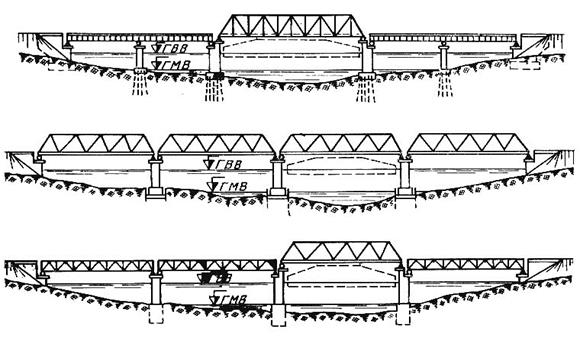

▲Рис.2.8. Варианты схемы моста на судоходной реке с одним судоходным пролетом, перекрываемым сквозной решетчатой фермой с ездой понизу: а – с применением неразрезных сплошных балок с ездой поверху в несудоходных пролетах; б – с применением балочных ферм одинаковой длины в судоходном и несудоходных пролетах; в - с применением сквозных балочно-разрезных ферм с ездой поверху в несудоходных пролетах

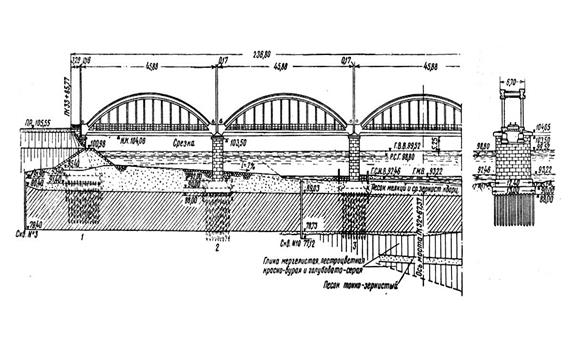

▲Рис.2.9. Общий вид однопутного железнодорожного моста комбинированной схемы (арка с затяжкой) с инженерно-геологическим разрезом через судоходную реку, схема моста 5х45,88 (фрагмент)

2.7. Контрольные вопросы по разделу

1. Что называется мостовым переходом, мостом, отверстием моста? См. прил.3 пособия и /2, с.266 – 268/.

2. Что такое вероятность превышения? Какие вероятности превышения расходов паводков и соответствующих им уровней воды на пике паводков, применяемые при проектировании мостовых переходов на железных дорогах, Вы знаете? См. /1, п.8.14/, /2, с.222-224/.

3. Чем отличаются расчетный уровень высокой воды (РУВВ) и наибольший уровень высокой воды (НУВВ)? См. /9, главы 4, 5/, /10, главы 7, 9/.

4. Какие требования предъявляются к выбору места мостового перехода? См. /2, с.268 - 270/.

5. Почему не рекомендуется проектировать кривые не только на мосту, но и на пойме? См. /2, рис.8.2, с.270/.

6. Какие требования предъявляются к плану и продольному профилю мостового перехода? См. /1, раздел 8/, /2, п.8.2, 8.7/.

7. От каких величин зависит минимальная отметка проектной линии на мосту? См. /2, п.8.7/.

8. Как определить минимальную отметку проектной линии на пойме? См. /2, п.8.7/.

9. Какие типовые балочно-разрезные пролетные строения (железобетонные и металлические) железнодорожных мостов Вы знаете? См. прил.3 – 6, 8 пособия и работы /15/, /23/.

10. Что такое строительная высота конструкции? См. /2, п.8.7/.

11. Какие пролетные строения изображены на рис.2.10?