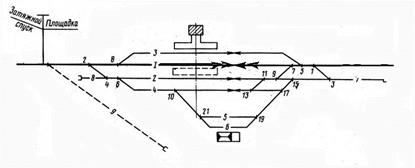

▲Рис.1.8. Пример оформления плана путевого развития раздельного пункта (фрагмент – нечетная горловина) из /32/

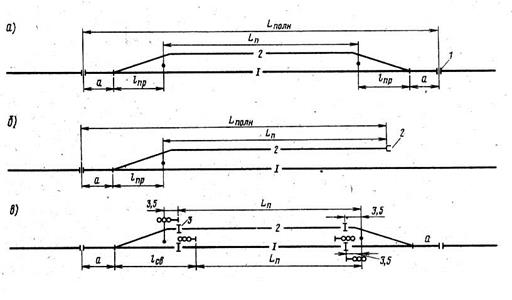

10.Как определить полную и полезную длины сквозного и тупикового пути на путях не оборудованных электрическими рельсовыми цепями (ЭРЦ) и на путях оборудованных ЭРЦ, см.рис.1.9 ? Что обозначено цифрами 1, 2, 3 на этом рисунке? См. /34, с.199/.

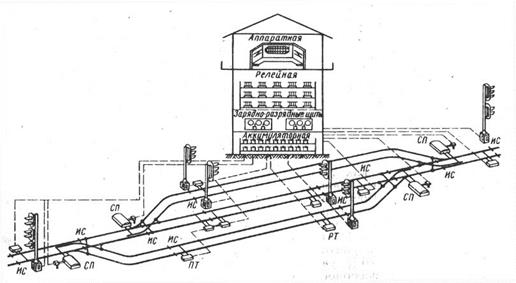

11.Покажите на рис.1.10 изолирующие стыки, стрелочные переводы. К какой из схем, изображенных на рис.1.9 относится рис.1.10? Поясните почему? Покажите стрелочную горловину на рис.1.10. Почему к проектированию плана и продольного профиля пути в пределах стрелочных горловин предъявляются повышенные требования?

▲Рис.1.9. Схемы расположения предельных столбиков, изолирующих стыков и выходных сигналов

▲Рис.1.10. Схема оборудования раздельного пункта релейной централизацией

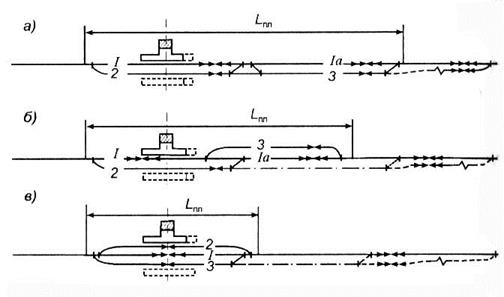

12.На рис.1.11 приведены три различные схемы разъездов. Назовите их. Поясните условные обозначения. Дайте характеристику этим схемам. Какая из этих схем считается основной для применения на новых железнодорожных линиях, где в перспективе предусматривается сооружение двухпутных вставок и второго главного пути или организуется пропуск длинносоставных и соединенных поездов? См. /11, с.91-92/.

▲Рис.1.11. Схемы разъездов

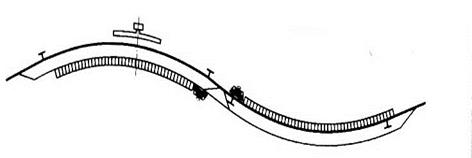

13.На рис.1.12 приведена схема разъезда, расположенного на двух обратных кривых. Правильно ли запроектирован план разъезда? Какие радиусы кривых допускается применять при проектировании плана раздельных пунктов? Прямую вставку какой длины следует обеспечить для примера, изображенного на рис.1.12 ? См. /2, с.158/, /11, с.98/.

▲Рис.1.12. Расположение разъезда на обратных кривых

14.На рис.1.13 приведена схема раздельного пункта. Что это за раздельный пункт? Поясните назначение путей и условные обозначения на схеме. См. /34, с.197/.

◄Рис.1.13. Схема раздельного пункта

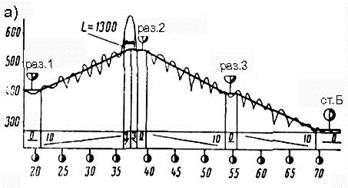

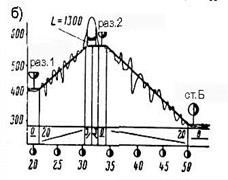

15.Почему в примере, изображенном на рис.1.14 по варианту а понадобилось размещать три разъезда и станцию, а по варианту б – только два разъезда и станцию?

▲Рис.1.14. Два варианта трассы при пересечении горного хребта

2. РАЗМЕЩЕНИЕ МОСТОВ НА ПОСТОЯННЫХ ВОДОТОКАХ

2.1. Введение в раздел

В шестом разделе курсового проекта необходимо выполнить размещение искусственных сооружений[15]. Искусственные сооружения (в дальнейшем – ИССО) относятся ко 2-ой подсистеме 1-го порядка, которая называется «Несущие конструкции»[16].

В курсовом проекте основными ИССО, которые Вам потребуется разместить будут: мосты и водопропускные трубы. Возможно также, что Вы столкнетесь с необходимостью размещения путепроводов, переездов, тоннелей, виадуков и эстакад. Размещение других ИССО: подпорных стен, галерей, селеспусков, фильтрующих насыпей, лотков и т.д. (см. прил.2) может быть задано в качестве элемента УИРС.

Размещение искусственных сооружений рассмотрено в трех частях учебного пособия:

- в части 4 – размещение мостов на постоянных водотоках;

- в части 5 – размещение водопропускных сооружений на периодических водотоках;

- в части 6 – размещение тоннелей, виадуков, эстакад, путепроводов и переездов.

В настоящем разделе учебного пособия даны рекомендации по размещению мостов на постоянных водотоках, определению их отверстий, назначению схем и выполнению необходимых проверок.

Основные сведения о мостах изложены в приложении 3.

Обоснование выбора балочно-разрезной статической системы и типов пролетных строений, рекомендуемых для составления схем мостов, приведено в приложении 4.

Большое количество иллюстраций (рисунков, фотографий, схем) в данном разделе и в приложениях к нему преследует цель - дать возможность не только познакомиться с основными типами ИССО, но и представить запроектированные варианты трассы вместе с расположенными на них ИССО в виде трехмерных моделей сложной технической системы «Железная дорога» [17].

Исходные данные для курсового проекта (контрольной работы) недостаточны для работы на стадии проекта и, тем более, рабочих чертежей (в курсовом проекте выдается топографическая карта масштаба 1:50000 без инженерно-геологической информации; в задании на проектирование нет данных морфометрических и гидрометрических работ, необходимых для проектирования мостов). Поэтому все проектные решения, принимаемые в данном разделе, носят приближенный характер, допустимый только в учебном проекте для предварительного сравнения вариантов трассы (технико-экономического обоснования инвестиций).

Так как работа над курсовым проектом является самостоятельной творческой работой, Вы можете некоторые вопросы по размещению ИССО проработать более подробно (по согласованию с руководителем).

2.2. Определение величины отверстия моста

Постоянные водотоки обозначены на карте одной или двумя линиями. Перед тем как делать описание района проектирования (раздел 2 курсового проекта) следовало обвести все постоянные водотоки (реки и ручьи) синим карандашом (фломастером), см. раздел 2 части 1 пособия.

Общие рекомендации по назначению места мостового перехода (разумеется, они должны быть учтены еще при трассировании) следующие /2, п.8.2, с.269/:

1) следует стремиться к наименьшему отклонению места перехода от кратчайшего направления трассы;

2) участок русла реки в месте перехода должен быть устойчивым, прямолинейным или представлять собой плавную излучину;

3) на участке перехода поймы должны быть узкими, незаболоченными, без озер, проток и староречий;

4) ось перехода не следует располагать на перекатном участке реки, в местах образования наледей, заторов льда, в местах, где река имеет рукава или острова;

5) следует избегать пересечения рек непосредственно ниже устья притоков;

6) ось перехода следует располагать перпендикулярно к направлению руслового и пойменного потоков при расчетном паводке.

По топографической карте может быть определена ширина реки в уровне меженных (низких) вод (УМВ). В курсовом проекте отверстие моста L отв, м, может быть определено по приближенной формуле из /6, с.24/; см. также

Lотв = Вр + 0,08 · Вп , (2.1)

где Вр – ширина русла реки, измеряемая на уровне меженных вод,

м, т.е. на том уровне, который показан на карте;

Вп – суммарная ширина пойм реки (левой и правой), по

границам разлива высоких вод, м.

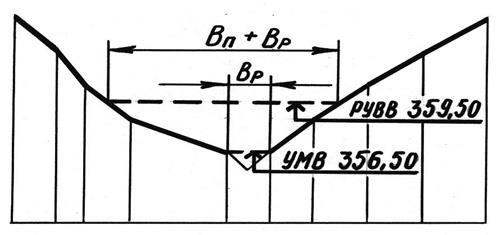

▲Рис.2.1. Схема определения ширины русла реки и ширины пойм

На рис.2.1 показана схема определения Вр и Вп. Необходимо на продольном профиле земли по трассе в месте пересечения постоянного водотока (реки или ручья) измерить ширину русла на уровне меженных вод (УМВ). Затем провести горизонтальную пунктирную линию на высоте 3 м (для масштабе Мв 1:1000 3 м = 3 мм) от УМВ. Эта линия обозначает расчетный уровень высокой воды (РУВВ), см. п.18 задания на проектирование в приложении 1 части 1 пособия. Возвышение РУВВ (всех вероятностей превышения) над УМВ равное 3,00 м задано условно одинаковым для всех постоянных водотоков в любом месте их пересечения, для всех типов местности, представленных различными топографическими картами[18]. В прил.5 части 1 пособия на схематическом продольном профиле при пересечении р.Кема (ПК2212+50) допущена опечатка: УМВ равен 47,00 (вместо записанных 48,00).

На уровне РУВВ необходимо из всей ширины разлива реки при высокой воде (см. рис.2.1) равной (Вп + Вр) вычесть величину Вр; оставшееся значение будет равно суммарной ширине пойм Вп (сторонность пойм: левая или правая – определяется по направлению течения реки, для расчета значения L отв сторонность пойм не имеет значения).

Все расчеты необходимо производить в метрах, учитывая горизонтальный масштаб карты. Необходимо свои измерения Вр и Вп округлять до целых миллиметров и переводить в метры, например, 1мм = 50 м; 2 мм = 100 м и т.д. – при горизонтальном масштабе профиля Мг 1:50000; тогда, минимальная ширина русла реки или ручья, которую можно определить по карте, будет равняться Вр = 50 м (1 мм).

Допустим, что для рис.2.1 получены следующие значения: Вр= 100 м; (Вп + Вр) = 550 м, следовательно, Вп= (Вп + Вр)–Вр =550 – 100 = 450 м. Тогда, минимально необходимое отверстие моста может быть рассчитано по формуле (2.1): Lотв = 100 + 0,08 · 450 = 136 м.