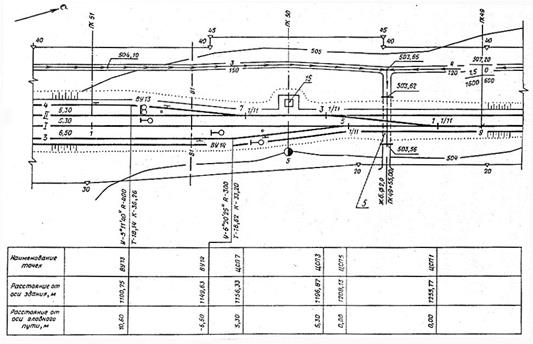

▲Рис.1.5. Разъезд продольного типа (схема I , вариант 1): а – этап I; б - этап II; в - этап III

На указанной схеме штриховой и штрих-пунктирной линиями показаны:

- на этапе I – варианты расположения тупиков;

- на этапе II – укладка дополнительного приемо-отправочного пути 4, а затем удлинение разъездного пути 3 до длины двухпутной вставки;

- на этапе III – переустройство разъезда в обгонный пункт поперечного типа с последовательным расположением устройств (платформ) и приемо-отправочных путей для грузового движения.

Предусмотрен следующий порядок скрещения поездов на раздельных пунктах: поезд, прибывающий на разъезд первым, принимают на боковой путь, а встречный поезд пропускают по главному пути с ходу. Примыкание тупика к главному пути, рис.1.5 а, не увеличивает длины площадки (хотя несколько уменьшает полезную длину главного пути I), но увеличивает число стрелок, укладываемых на главном пути. Примыкание тупика к приемо-отправочным путям, рис.1.5 а (пунктир), также имеет недостаток – выход с него возможен, когда свободен путь 2.

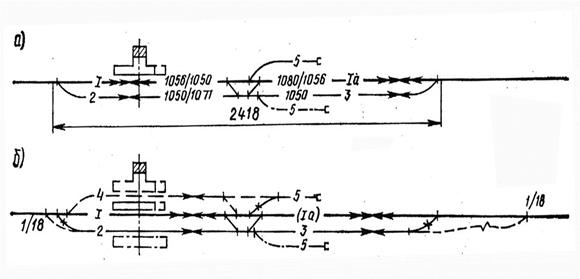

Этот недостаток может быть устранен изменением расположения съездов по варианту 2 схемы I, рис.1.6.

▲Рис.1.6. Разъезд продольного типа (схема I , вариант 2): а – этап I, б - этап II; условные обозначения, см. рис.1.5

Расположение съездов по варианту 2, рис.1.6, дает возможность примыкания тупика к пути 3 с некоторым уменьшением его полезной длины, но так же, как и в варианте 1, без увеличения длины площадки разъезда, обеспечивая при этом прямой выход на главный путь.

Приведенные схемы разъездов рекомендовались для участков магистрали, где земляное полотно отсыпалось сразу под два пути. На таких участках следующим этапом усиления предусматривалось сооружение двухпутных вставок на разъездах. В рекомендованных схемах предусматривалась укладка на главных путях стрелочных переводов марки 1/11, а на приемо-отправочных и прочих – 1/9. Стрелочные переводы пологих марок (1/18) рекомендовались для укладки при сооружении двухпутных вставок. Тупики были необходимы для стоянки снегоочистителей во время пропуска поездов, а также вагонов рабочих поездов или автомотрис. На разъездах, ограничивающих участки подталкивания, кроме указанных тупиков, предусматривались тупики для стоянки подталкивающих локомотивов (локомотивов кратной тяги).

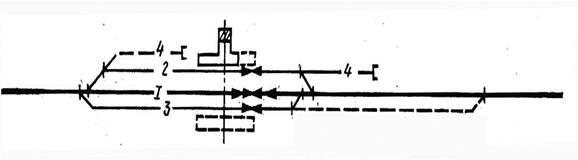

Если на участке не предусматривалось движение сдвоенных поездов и земляное полотно отсыпалось под один путь, то рекомендовалась схема II разъезда с поперечным расположением путей, рис.1.7.

▲Рис.1.7. Разъезд поперечного типа (схема II ); условные обозначения см. рис.1.5

Таким образом, задача размещения раздельных пунктов: определения положения осей; выбора схемы расположения путей; проектирование плана и профиля трассы в пределах площадок раздельных пунктов – это сложная и увлекательная, творческая, многокритериальная, инженерная задача, к которой Вы прикоснетесь в курсовом проекте.

1.6. Контрольные вопросы по разделу

1. Как определяется положение осей раздельных пунктов при проектировании новой железнодорожной линии?

2. Что такое расчетное время хода пары поездов по перегону и действительное время хода ?

3. Как определяется приведенный уклон элемента продольного профиля ?

4. Почему расчет действительного времени хода по перегону ведут с учетом приведенных уклонов элементов профиля, а не действительных – тех которые будут “под колесом”?

5. Какие требования предъявляются в СТН к проектированию плана и продольного профиля площадок раздельных пунктов с путевым развитием? См. /1, раздел 4/.

6. Какие проверки необходимо выполнить при размещении раздельного пункта с путевым развитием на уклоне? См. /2, с.159-161/.

7. Почему площадка (уклон 0‰) является наилучшим решением в продольном профиле для раздельного пункта с путевым развитием?

8. Почему стрелочные горловины рекомендуется располагать в “льготных условиях” плана и профиля и что это за условия?

9. Покажите на рис.1.8: оси главных и приемо-отправочных путей; центры стрелочных переводов; границы полосы отвода; водопропускную трубу; водоотводную канаву; горизонтали; пикеты; километровый знак; подошвы откосов насыпи.