Наибольшая крутизна среднего под поездом приведенного уклона iтрог, ‰, обеспечивающая трогание его с места, для полновесных поездов может быть определена по формуле

iтрог = 1,35 · iр – 3,50 - iэк, , (1.4)

где iр – величина руководящего уклона, ‰;

iэк – величина уклона, эквивалентного дополнительному

сопротивлению от кривой, ‰, если на раздельном пункте

запроектировано несколько кривых, то принимают iэк(ср).

Наибольшая крутизна уклона i торм, ‰, обеспечивающего удержание поезда расчетной массы вспомогательными тормозами локомотива, может быть определена по формуле

iторм = 0,45 · iр +1,50 . (1.5)

При одиночной тяге и iр ≤ 5,5 ‰ ограничивающим является условие трогания поезда с места (1.4), а при iр > 5,5 ‰ – условие удержания поезда тормозами локомотива (1.5).

При кратной тяге поездов iторм является ограничивающим при любых значениях iр и может быть определен по формулам из /6, формулы (7) и (8), с.20/

при двойной тяге

iторм = 0,80 · iр + 2,30 ; (1.6)

при тройной тяге

iторм = 1,20 · iр +2,80 . (1.7)

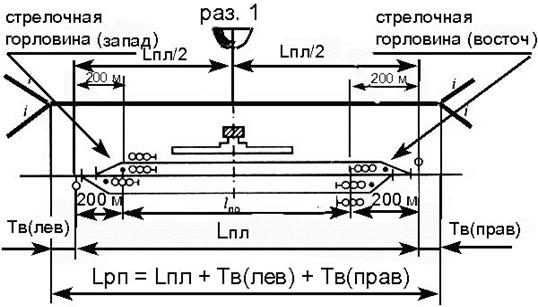

При проектировании продольного профиля раздельных пунктов следует помнить о том, что длина площадки раздельного пункта Lпл, определенная по табл.8 СТН /1/, должна быть увеличена в обе стороны от оси на величины тангенсов вертикальных кривых Тв (если они есть) для того, чтобы избежать расположения стрелочных переводов на вертикальных кривых, см. рис.1.3; часть 2 пособия, с.24, /2, с.157/, /11, с.94/.

▲Рис.1.3. Определение длины площадки раздельного пункта с учетом тангенсов вертикальных кривых

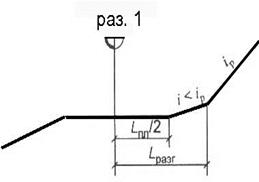

Замечание. В данном пункте перечислены лишь некоторые требования к плану и профилю раздельных пунктов. Чтобы не допустить ошибок, Вам необходимо внимательно изучить СТН /1, раздел 4/, учебник /2, п.5.8/ и п. 1.4 части 2 пособия. Если Вам задан электровоз постоянного тока (ВЛ10, ВЛ11, ВЛ82) проверьте длину участка разгона перед затяжным ограничивающим подъемом, рис.1.4, см. также пояснения и формулу (1.1) в части 2 пособия или /2, с.158/, /11, с.97/.

◄Рис.1.4. Схема разгонного участка у раздельного пункта; длина разгонного участка Lразг, м, определяется по формуле Lразг=4,17· vр2 / (1.1· iогр – iср); пояснения см. часть 2 пособия, с.25

1.5. Заключение по разделу

Пятый раздел проекта является очень важным. Если Вы “забудете” разместить раздельный пункт или просто “воткнете” ось разъезда, не позаботившись обо всей площадке (длина, план, профиль), то Вы не обеспечите три важнейших условия: безопасность, плавность и бесперебойность движения поездов и, тем самым, поставите под вопрос результат Вашей работы, значительно снизив ее оценку.

Следует добавить, что пятый раздел проекта, конечно, связан с шестым разделом “Размещение искусственных сооружений”. Например, не рекомендуется располагать раздельные пункты с путевым развитием в логах, т.к. это потребует значительных работ по устройству продольных и поперечных водоотводов (труб и канав). Не рекомендуется также размещать раздельные пункты в выемках и на нулевых местах, т.к. это потребует значительных затрат на снегоборьбу; при необходимости такого решения, следует стремиться к расположению трассы в пределах раздельного пункта под углом 90˚ к направлению преобладающих метелевых ветров (для организации наилучшей защиты от снежных заносов).

Важное замечание. Большое влияние на решение задачи по размещению раздельных пунктов и выбору их схем оказывают климатические, топографические, инженерно-геологические условия района проектирования; размеры, характер, структура и темпы роста грузооборота на расчетные сроки и перспективу. Полный учет этих условий и составление вариантов поэтапного развития (переустройства) раздельных пунктов могут быть заданы в курсовом проекте в качестве элемента УИРС.

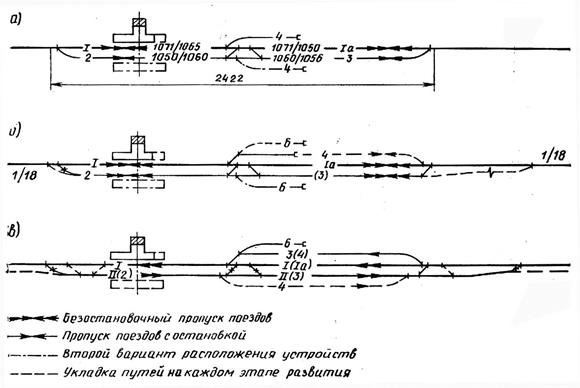

Для примера приведем схемы разъездов, которые были рекомендованы ВНИИТС[14] для проектирования на БАМе /36, глава 6/.

На рис.1.5 представлена схема разъездов продольного типа с односторонним расположением приемо-отправочных путей по отношению к главному пути (схема I, вариант 1).