Графа № 9 – представляет собой сумму граф № 7 и № 8; значения графы № 9 выписывают на профиль в графу “Время хода, мин” в верхнюю строчку: t туда + tобратно .

Графа № 10 – накопленное к концу данного элемента суммарное (в обе стороны) время хода, мин. Значения графы № 10 выписывают на схематический продольный профиль в графу “Время хода, мин” в нижнюю строчку: ∑ (t туда + tобратно).

Таким образом, Вы сразу видите – где именно должна быть ось раздельного пункта с остановкой.

При необходимости расположения площадки раздельного пункта на другом участке трассы - с лучшими условиями плана и профиля - разрешается размещать ось раздельного пункта на 1 – 2 минуты раньше по времени хода (но не позже), см. /2, с.146-147/, тем самым создается некоторый запас пропускной способности и не нарушается идентичность перегонов по времени хода (в пределах погрешности расчетов на данном этапе).

Если по заданию первый перегон примыкает к участковой станции, то расчетное время хода по этому конкретному перегону уменьшается на 4 минуты, см. /2, с.147/; расчет выполняют по формуле

tр(прим-участ) = tр – 4,00 . (1.3)

На перегоне, примыкающем к участковой станции, ось первого разъезда «ищут», сравнивая tр(прим-участ) с tд; на последующих перегонах оси раздельных пунктов размещают, ориентируясь, как всегда, на величину tр.

Если продольный профиль какого-либо перегона, ограниченного раздельными пунктами с остановками напоминает по общему виду “яму”, образованную уклонами, близкими к ограничивающему, то расчетное время хода по такому перегону может быть увеличено на 6 – 8 минут при тепловозной тяге и на 4 – 5 минут при электрической тяге, см. /2, с.146/, /6, с.18/. Тем самым учитывается кинетическая энергия поезда, использование которой на перегонах с ямообразным очертанием продольного профиля позволяет сократить время хода (мин/км) по сравнению со значениями, рассчитанными по равновесным (установившимся) скоростям и приведенными в табл.П.1.1 – П.1.8.

1.4. Проектирование плана и продольного профиля на раздельных пунктах

Итак, Вы определили положение оси раздельного пункта с остановками. Теперь необходимо запроектировать (или откорректировать) план и продольный профиль трассы в пределах раздельного пункта. Основные требования изложены в СТН /1, п. 4.37 – 4.57/, см. также часть 2 учебного пособия. Примеры проектирования приведены в работах /2, п.5.8/, /4, п. 2.5/, /6, п.2.5/, /11, п.3.7/. Ниже приведены основные рекомендации по проектированию плана и продольного профиля на раздельном пункте.

1.4.1. Проектирование плана трассы на раздельном пункте

Наилучший план трассы – это прямая, а наилучшая схема расположения приемо-отправочных путей – продольная. Если необходимо расположить раздельный пункт на кривой или на нескольких кривых, то следует внимательно изучить требования СТН /1/ к рекомендуемым схемам раздельных пунктов, к величинам радиусов, направлению кривых (если их несколько), а также требования к расположению стрелочных переводов на главных путях (стрелочных горловин).

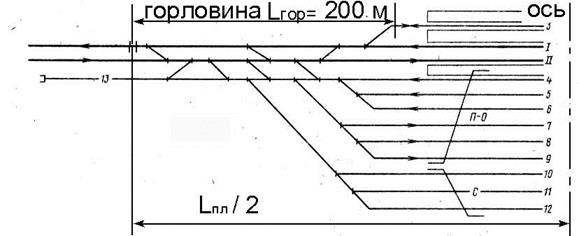

Для того, чтобы получить на плане или на профиле примерное положение стрелочных горловин, следует от оси раздельного пункта отложить в обе стороны величины, равные половине площадки раздельного пункта[12], которая принимается по табл. 8 СТН /1/, Lпл/2, м, а затем, отложить от найденных точек обратно к оси раздельного пункта по 200 м. В курсовом проекте условно считается, что ось раздельного пункта – это всегда (при любой схеме) – середина его площадки. Тогда, участки по 200 м от концов площадки раздельного пункта являются зонами стрелочных горловин[13], рис.1.1.