78. Назовите задачи, которые решает метод главных компонент.

1. Наглядное представление исходных данных.

2. Упрощение счета и интерпретации полученных статистических выводов.

3. Сжатие объемов хранимой статистической информации.

4. Аппроксимация данных линейными преобразованиями меньшей размерности.

79. Приведите примеры использования МГК в политологических задачах.

Например, мы можем исследовать демографическую ситуацию в регионах РФ. Для этого мы будем исследовать такие показатели, как уровень смертности, уровень рождаемости, показатель качества медицинского обслуживания, зарегистрированное число браков, уровень дохода на душу населения и т.п. В результате мы можем получить слишком большое число признаков, которые может потребоваться свести к пространству меньшей размерности.

80. Размерность каких признаковых пространств может быть снижена?

Может быть снижена размерность пространств, количество измерений в которых больше или равно 2.

81. Когда целесообразно применять метод главных компонент?

Применение МГК имеет смысл при соблюдении двух условий: 1). Признаковое пространство слишком велико и снижение его размерности существенно облегчит работу исследователя. 2). МГК окажет сравнительно небольшое влияние на исследовательскую информацию, что не скажется на полученных результатах.

83. Дайте определение первой главной компоненте.

Первой главной компонентой  исследуемой системы показателей Х = (х1, х2, …, хр) называется такая нормировано-центрированная линейная комбинация этих показателей, которая среди всех прочих нормировано-центрированных линейных комбинаций переменных х1, х2, …, хр обладает наибольшей дисперсией.

исследуемой системы показателей Х = (х1, х2, …, хр) называется такая нормировано-центрированная линейная комбинация этих показателей, которая среди всех прочих нормировано-центрированных линейных комбинаций переменных х1, х2, …, хр обладает наибольшей дисперсией.

84. Дайте определение главной компоненте.

k-й главной компонентой исследуемой системы показателей Х = (х1, х2, …, хр) называется такая нормировано-центрированная линейная комбинация этих показателей, которая не коррелированна с k-1 предыдущими главными компонентами и среди всех прочих нормировано-центрированных и некоррелированных с предыдущими k-1 главными компонентами линейных комбинаций х1, х2, …, хр обладает наибольшей дисперсией.

90. Назовите оптимальные свойства главных компонент.

- Свойство наименьшей ошибки «автопрогноза» или наилучшей самовоспроизводимости.

- Свойства наименьшего искажения геометрической структуры множества исходных р-мерных наблюдений при их проектировании в пространство р’ первых главных компонент (их 3, запомнить нереально, даже писать не буду).

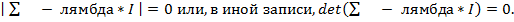

91. Объясните смысл характеристического уравнения для ковариационной матрицы:

Решение данного характеристического уравнения позволит нам найти искомые лямбды. Теорема Кантели гласит, что чтобы решений системы однородных уравнений было бесконечно много, необходимо и достаточно, чтобы определитель матрицы был равен нулю. Лямбды – собственные (характеристические) значения матрицы.

94. Чему равен коэффициент корреляции между главными компонентами?

Я не знаю чему он там равен, но по-моему нулю.

104. Сформулируйте основные идеи, высказанные в главе «Процесс исследования» следующей книги: Мангейм Дж. Б., Рич Р.К. Политология – методы исследования.

Свойства научного знания:

- Эксплицитность (все правила описаны в явном виде, ничто не утаивается и не принимается на веру).

- Системность (каждый зафиксированный факт связан причинной связью с другими фактами).

- Контролируемость (осторожное обобщение, внимание к деталям, строгость при проверке).

Формулирование теории:

1. Проблема исследования. Исследования бывают фундаментальными и прикладными.

2. Задача исследования.

3. Элементы исследования. Нужно выявить те элементы, которые имеют значение для нашего исследования.

4. Операционализация – преобразование наших абстрактных теоретических понятий в конкретные термины, которые позволят нам провести измерения. Это переход от концептуального уровня (обдумывание) к операциональному (разработка путей решения).

Адекватный метод исследования должен:

- Соответствовать нашим рабочим определениям переменных

- Быть практически осуществимым в ходе проведения исследования

О чем нужно помнить при наблюдении за поведением:

1). Генерализуемость – возможность распространения результатов анализа ограниченного числа случаев на большее количество случаев. Объектов слишком много, все рассмотреть нельзя. Для этого надо разработать процедуру формирования выборки.

2). Реактивность – способность изучаемых объектов реагировать на те или иные обстоятельства, связанные с исследовательским процессом. Либо исследователь, либо его методы оказывают влияние на поведение. Эффект Готорна (неестественная обстановка создает помехи).

Данные – результат наблюдения (информация о действительности), получаемый в ходе исследования.

105. Сформулируйте основные идеи, высказанные в главе «Создание теории: понятия и гипотезы в политологии» следующей книги: Мангейм Дж. Б., Рич Р.К. Политология – методы исследования.

Теория – множество логически связанных символов, отражающих социальную действительность. Теория не бывает истинной, не бывает ложной – она бывает полезной и бесполезной. Это плод разума, он существует только в сознании человека. Первый этап создания теории – концептуализация проблемы.

Теория должна отвечать следующим требованиям:

1. Верифицируемость. Можно ли с помощью теории сделать вывод о реальном мире?

2. Логическая непротиворечивость. Термины однозначны? Предположения совместимы друг с другом?

3. Доступность. Другие ученые в состоянии использовать ее для своих нужд?

4. Общность. Можно ли использовать теорию в других условиях или она жестко привязана?

5. Экономичность. Достаточно ли проста теория?

Логическая структура теории: теория состоит из множества понятий, связанных утверждениями, логически выведенными из множества предположений. Понятие – слово или символ, которое обозначает некоторое представление.

Полезность понятия зависит от:

1. Наблюдаемость. Понятие должно относиться хотя бы к потенциально наблюдаемым явлениям. Божья Воля – плохое понятие.

2. Точность. Мы должны осознавать, о чем идет речь.

3. Теоретическая значимость. Понятие должно быть связано с другими понятиями.

Утверждения устанавливают между понятиями отношения следующих типов:

1. Ковариационные отношения. Два или более понятия могут изменяться одновременно.

2. Казуальные (причинные) отношения. Изменения в одном или нескольких понятиях приведут к изменениям в одном или нескольких других понятиях. Условия казуальности понятий: 1). Причина и следствие находятся в отношении ковариации. 2). Причина предшествует следствию. 3). Мы можем описать процесс между причиной и следствием. 4). Ковариация между А и В возникает не по причине воздействия на них С.

Особенности социальной казуации:

- Косвенная казуация. В может стать причиной А, но при этом В является следствием С.

- Множественная казуация. Следствие обусловлено сразу многими причинами.

Гипотеза – утверждение о том, как по нашему мнению обстоят дела в действительности.

Тип переменных:

- Зависимые.

- Независимые.

- Промежуточные – осуществляют связь между зависимыми и независимыми.

- Антецедентные – вступают в действие еще до независимых переменных.

106. Сформулируйте основные идеи, высказанные в главе «От абстрактного к конкретному: операционализация и измерение» следующей книги: Мангейм Дж. Б., Рич Р.К. Политология – методы исследования.

Операционализация выглядит так: абстрактное понятие (рост) – переменная (высота) – показатель (длина в сантиметрах). Операционализация всегда приводит к упрощению о некоторой потере смысла.

Уровни измерения:

1. Номинальное измерение позволяет классифицировать явление. Это простое наименование объектов в соответствии с заранее заданной схемой. Прмиер – национальность.

2. Порядковое измерение позволяет классифицировать и ранжировать явления. Объекту можно присвоить число. Число будет означать количество свойства, которым обладает объект в сравнении с другими. Пример – социальный класс.

3. Интервальное измерение позволяет классифицировать и ранжировать явления, а также сделать вывод об их изменчивости. Правило операционализации У.Ф. Швайли – нельзя довольствоваться номинальными измерениями, если возможно перейти к порядковым или интервальным.

Ошибка измерения – неточность в наблюдении за действительностью; расхождение между действительностью и зарегистрированными результатами наблюдений.

Источники ошибок измерения (бывают систематические и случайные):

1. Различия случайно выявленных постоянных характеристик между объектами.

2. Различия случайно выявленных временных характеристик между объектами.

3. Различия, возникающие из-за человеческой интерпретации.

4. Различия в условиях проведение измерения.

5. Различия в процессе применения измерительных приборов.

6. Различия в обработке и анализе данных.

7. Различия в характере реакции индивидуумов на инструменты.

Валидность – степень соответствия показателя тому понятию, которое он призван отражать. Валидизация – процесс оценки валидности показателей.

Подходы к валидизации:

1. Прагматическая валидизация. Валидность оценивается на основе данных о том, насколько хорошо показатель описывает социальную действительность.

2. Конструктная валидизация. Свойство показателя вести себя так, как ожидается в ходе исследования. Включает в себя внешнюю и внутреннюю валидизацию. Внешняя валидизация – корреляция показателя с другим показателем, с которым, согласно нашей теории, должна быть корреляция. Внутренняя валидизация – корреляция несокльких показателей одного и того же понятия.

3. Дискриминантная валидизация. Показатель обладает валидностью только к одному показателю. Например, вопросы о доверии к какому-то конкретному политику.

4. Очевидная валидизация.

Надежность – устойчивость получаемых с помощью измерения данных. Измерение должно быть и валидным, и надежным. Ненадежное измерение не может быть валидным. Но невалидное измерение может быть надежным.

Методы установления надежности:

1). Метод неоднократного тестирования. Много раз измерить объект. Результаты должны быть одинаковыми.

2). Метод альтернативной формы. Одно и то же измерение применить к разным группам объектов в один момент времени. Если группы эквивалентны, то значения будут почти одинаковыми.

3). Метод подвыборки. Делим выборку на несколько похожих подвыборок. Измеряем все подвыборки.