3.4 Расчет систем противодымной защиты системы дымоудаления из коридоров жилого дома

Методика расчета системы дымоудаления из коридоров здании повышенной этажности, коридоров без естественного освещения в зданиях обычной этажности и помещений многоэтажных здании состоит в следующем: на рис. 3.2 представлена схема расчета.

Gш5; T5

Рш5 Gф5; Рв5

Gш4; T4

Рш4 Gф4; Рв4

Gш3; T3

Рш3 Gф3; Рв3

Gш2; T2

Рш2

Gф2; Рв52

Рш1 Gш1; T1

Рн.н; Тд

Gд

Рис. 3.2 – Схема расчета вентилятора дымоудаления из многоэтажного здания

Определяется температура приточного воздуха, считается равной среднеарифметическому значению между температурой наружного воздуха и температурой воздуха в здании до начала пожара:

Tп = (Тн+Тв)/2

Плотность приточного воздуха вычисляется по формуле:

ρп = 353/Тп

Рассчитываются распределения давлений снаружи здания со стороны наветренного и заветренного фасадов:

Pнн,i = 0,4ρнUв2 – ghi (ρн-ρп);

Pнз,i = -0,3ρн Uв2 – ghi (ρн-ρп),

где Pнн,i – наружное давление на наветренном фасаде на уровне i-го этажа, Па;

Pнз,i – наружное давление на заветренном (подветренном) фасаде на уровне i-го этажа, Па;

ρн – плотность наружного воздуха, кг/м3;

Uв - скорость ветра, м/с;

hi – высота пола i-го этажа над уровнем планировочной отметки земли, м;

g – ускорение свободного падения, м/с2.

Давление внутри здания на уровне i-го этажа Pв,i можно принять равным среднему арифметическому между наружными давлениями на наветренном и заветренном фасадах на уровне соответствующего этажа:

Pв,i = (Pнн,i + Pнз,i)/2

Расход дыма, удаляемого из коридора, вычисляется по формуле:

Gd = A*Bn*Hn3/2

где A = 0,96 кг/(с∙м5/2) – для жилых зданий;

A = 1,2 кг/(с∙м5/2) – для общественных зданий.

Температура дыма, удаляемого из коридора жилого или общественного здания принимается равной 3000С (Тд = 573 К).

Давление в шахте дымоудаления на уровне первого обслуживаемого этой шахтой этажа Pш.1 определяется по формуле:

Pш.1 = Pнн,1 – 2Gd2/Fкл2,

где Pнн,1 – наружное давление со стороны наветренного фасада на уровне первого этажа, Па;

Fкл – площадь проходного сечения клапана дымоудаления, м2.

Площадь проходного сечения клапана дымоудаления принимается по данным фирмы изготовителя или вычисляется по формуле:

Fкл = (a-0,03) ∙ (b-0,05)

где a – больший из установочных размеров клапана, м;

b – меньший из установочных размеров клапана, м.

Давление в шахте дымоудаления на уровне i-го этажа Pш, i определяется по формуле:

Pш, i = Pш, i-1 – λ∙lш∙0,5∙G2ш, i-1/(ρш, i∙dэкв∙fш2) – g∙hэт(ρш, i-1-ρn)

где Pш, i-1 – давление на уровне i-1 этажа, Па;

λ – коэффициент сопротивления трения (λ = 0,1 – для кирпича; λ = 0,05 – для бетона; λ = 0,02 – для металла);

lш – длина шахты между i-1 и i этажами, м;

G2ш, i-1 – расход продуктов горения с i-1 на i этаж, кг/с;

ρш, i-1 – плотность продуктов горения между i-1 и i этажами, кг/м3;

fш – площадь проходного сечения шахты дымоудаления, м2;

hэт – расстояние по вертикали между двумя клапанами, м;

dэкв – эквивалентный диаметр проходного сечения шахты дымоудаления, м;

dэкв = 2∙fш/(a+b)

Расход продуктов горения с i-1 на i этаж равен сумме расхода дыма, удаляемого с этажа пожара Gш, i-1, и расходов воздуха, фильтрующегося через неплотности и щели клапана и стен шахты дымоудаления:

Gш ,i-1 = Gd+Gф,2+Gф,3+…+Gф,i-1

Расход воздуха, фильтрующегося в шахту через неплотности и щели клапана и стен шахты дымоудаления Gф,i, определяется по формуле:

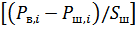

Gф,i =  0,5

0,5

Характеристика сопротивления газопроницанию шахты с установленными в ней закрытыми клапанами Sш определяется по формуле:

Sш = Sуд/fкл

Удельную характеристику сопротивления газопроницанию Sуд можно принять равной:

1000 м3/кг для шахты из кирпича;

3000 м3/кг для шахты из бетона;

8000 м3/ кг для шахты из металла.

Температура продуктов горения в шахте дымоудаления на уровне i-го этажа Тi определяется по формуле:

Тi = [Tв∙Gа,i+Тd∙Gd – 3∙ (i-1) ∙ (Gd+0,5∙Gа,i)]/(Gd+0,5∙Ga,i),

где i – номер этажа;

Тв – температура воздуха в здании, К;

Ga,i – суммарный расход воздуха, проникший в шахту дымоудаления за счет фильтрации через щели и неплотности в клапанах дымоудаления стенах шахты со второго по i-ый этаж, кг/с:

Gа,i = ΣGф,i

Производительность вентилятора дымоудаления в м3/ч рассчитывается по формуле:

Qв = 3600∙ (Gd+Ga,N)/ρN,

где ρN – плотность продуктов горения на уровне верхнего этажа, кг/м3.

Давление, которое должен развивать вентилятор дымоудаления, определяется по формуле:

Рв = Рнн,в∙Рш,N + g∙hвыбр∙ (ρN – ρп) + ∆ Рсети,

где Рнн,в – наружное давление на наветренное фасаде на уровне выбросного отверстия, Па;

Рш,N – давление в шахте дымоудаления на уровне расположения верхнего клапана дымоудаления, Па;

hвыбр – расстояние по вертикали от верхнего клапана дымоудаления до выбросного отверстия, м;

∆ Рсети – потери давления в сети обвязки вентилятора, Па.

Расчет параметров системы дымоудаления из коридоров произведен с помощью программного обеспечения «Ventil», разработанного ФГУ ВНИИПО РФ.

| Тип здания | Жилое |

| Число этажей | 16 этажей |

| Высота этажа | 2,9 м |

| Ширина двери | 1 м |

| Высота коридора | 2,9 м |

| Длина коридора | 19 м |

| Производительность вентилятора | 19178 м3/час |

| Давление, создаваемое вентилятором на оголовке шахты ДУ | 275 Па |

| Давление, требуемое на выброс газов | 924,1 Па |

| Температура уходящих газов | 174,70С |

| Марка вентилятора | ВРАВ-ДУ |

3.5 Расчет подпора воздуха в шахту лифта

Схема расчета вентилятора подпора в шахту лифта приведена на рис. 3.3.

Гидравлическое сопротивление шахты лифта на несколько порядков меньше гидравлического сопротивления лестничной клетки. Это обстоятельство позволяет пренебречь потерями давления по высоте шахты лифта и считать, что давление по высоте шахты лифта не изменяется:

Ршл,1 = Ршл,i = Ршл,

где Ршл,1 - давление в шахте лифта на уровне 1 этажа, Па;

Ршл,i - давление в шахте лифта на уровне произвольного этажа, Па.

+

Gв.ш.л

Gш.л4

Gш.л3

Gш.л2

Gш.л1

Рш.д

Рис 3.3. Схема расчета вентилятора подпора в шахту лифта

Расход воздуха, который необходимо подать в шахту лифта для создания в ней подпора воздуха при пожаре, равен сумме расходов воздуха, уходящего через щель между кабиной и шахтой на первом этаже и расходов воздуха, фильтрующегося через щели зарытых дверей на втором и вышележащим этажах:

Gшл = Gшл,1 + ΣGшл,i,

где Gшл,1 – расход воздуха, уходящего через щель между кабиной и шахтой лифта на первом этаже, кг/с;

Gшл,i – раскол воздуха, фильтрующегося через щели зарытых дверей на втором и вышележащих этажах, кг/с.

Давление в шахте лифта на уровне первого этажа согласно действующим нормативным документам должно быть на 20 Па выше давления на наветренном фасаде на уровне первого этажа:

Ршл = Рнн,1 + 20

Расход воздуха, уходящего через щель между кабиной н шахтой лифта на первом этаже, определяется по формуле:

Gшл,1 = (µ∙δ∙П)щд,1∙ [2ρn∙ ∆Ршл,1]0,5,

где µ = 0,64 - коэффициент расхода щели между кабиной и шахтой лифта;

δ – ширина щели между кабиной и шахтой лифта, (для пассажирских лифтов δ можно принимать равной 0,03 м, для грузовых лифтов - 0,05 м);

П – периметр дверей шахты лифта, м;

∆Ршл,1= 20 Па - избыточное давление в шахте лифта на уровне 1-го этажа.

Расходы воздуха, фильтрующегося через щели закрытых дверей шахты лифта, определяются по формуле:

Gщ,i = [(Ршл – Рв,i)/Sдв]0,5,

где Sдв – характеристика воздухопроницаемости дверей, 1/кг.

Характеристика воздухопроницаемости дверей определяется по формуле:

Sдв = Sуд/(Н n В n)0,5

Удельная характеристика воздухопроницання закрытых дверей шахт лифтов изменяется в пределах Sуд = 2500–50000 1/кг.

Расход воздуха, который необходимо подавать в объем лифтовой шахты для создания подпора при пожаре, определяется по формуле:

Qшл= 3600∙Gшл/ρn

Давление, которое должен обеспечивать вентилятор подачи воздуха в шахту лифта, определяется по формуле:

Рв = Ршл - Рнз,в,

где Рв – давление, развиваемое вентилятором, Па;

Ршл – давление в объеме шахты лифта, Па;

Рнз,в – наружное давление на заветренном фасаде на уровне воздухоприемного отверстия вентилятора, Па;

∆Рсети – потери давления в сети обвязки вентилятора от воздухозаборного отверстия до объема шахты лифта, Па.

Результаты расчета параметров вентилятора для подпора воздуха в шахту лифта

Расчет параметров системы подпора воздуха в лифтовую шахту здания произведен с помощью программного обеспечения «Ventil», разработанного ФГУ ВНИИПО РФ.

| Высота этажа | 2,9 м |

| Число этажей | 16 |

| Высота двери лифта | 2,1 м |

| Тип здания | Жилое |

| Глубина шахты лифта | 1,8 м |

| Ширина щели | 0,05 м |

| Ширина двери лифта | 1,2 м |

| Ширина шахты лифта | 2,6 м |

| Производительность вентилятора | 11797 м3/час |

| Давление, создаваемое вентилятором на оголовке шахты лифта | 104,7 Па |

Определим сопротивление вентиляционной сети рассматриваемой системы Рсети, Па.

Рсети = ζвх  + (ζк+ ζr )

+ (ζк+ ζr )  + ζк

+ ζк  + ζдиф

+ ζдиф  + ζпов

+ ζпов  ,

,

где ζвх – коэффициент местного сопротивления входа с жалюзийной решеткой, занимающей менее 20% площади живого сечения отверстия;

Uвх – скорость движения воздуха через жалюзийную решетку, м/с;

ζк – коэффициент местного сопротивления перехода от конуса к цилиндру;

ζr – коэффициент местного сопротивления составного колена;

Uz – скорость движения воздуха в составном колене, м/c;

ζдиф – коэффициент местного сопротивления диффузора за радиальным вентилятором;

U диф – скорость движения воздуха в диффузоре за радиальным вентилятором, м/с;

ζпов – коэффициент местного сопротивления поворота на 900 в подающей шахте;

U пов – скорость движения воздуха, м/с, в повороте на 900 в подающей шахте площадью Sпов, м2;

ρн – плотность наружного воздуха, кг/м3.

Переведем расчетную производительность вентилятора Qр из м3/час в кг/с, тогда:

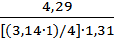

G в =  =

=  = 4,29 кг/с;

= 4,29 кг/с;

Uвх =  =

=  = 3,27 м/с;

= 3,27 м/с;

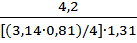

U г =  =

=  = 4,2 м/с;

= 4,2 м/с;

U вс =  =

=  = 5,25 м/с;

= 5,25 м/с;

U диф =  =

=  = 6,56 м/с;

= 6,56 м/с;

U пов =  =

=  =3,2м/с;

=3,2м/с;

Тогда,

Рсети = ζвх  + (ζк+ ζr )

+ (ζк+ ζr )  + ζк

+ ζк  + ζдиф

+ ζдиф  + ζпов

+ ζпов  =

=

1,6∙ (1,31∙3,272/2) + (0,2 + 1) ∙ (1,31∙4,22/2) + 0,2∙ (1,31∙5,252/2) + 0,7∙ (1,31∙6,562/2) + 1,5∙ (1,31∙3,22/2) = 58,45 Па.

Где ∆Рнн.вз – наружное давление с подветренной стороны на уровне hвз высоты, воздухозаборного отверстия, Па, определяется:

∆Рнп.вз = Кн∙ρп∙  – g∙hвз∙ (ρн – ρn);

– g∙hвз∙ (ρн – ρn);

∆Рнп.вз = 0,8∙1,4∙  – 9,81∙56∙ (1,4 – 1,3) = - 51,76 Па.

– 9,81∙56∙ (1,4 – 1,3) = - 51,76 Па.

Определим плотности наружного ρн кг/м3, и приточного ρn кг/м3 воздуха:

ρн =

ρн =  = 1,4 кг/м3

= 1,4 кг/м3

ρн =

ρn =  = 1,3 кг/м3

= 1,3 кг/м3

Расчетная температура наружного воздуха в холодный период года (г. Грозный) - ζ = -250С СП 131.13130.2012

∆Ркл = 2∙ ρn∙

∆Ркл = 2∙1,3∙  = 2,9 Па,

= 2,9 Па,

где ∆Ркл – потери давления в клапане fкл = 1 м2;

где Qв – объемный расход воздуха в лестничную клетку в секунду – 1,5

Рв = Ршл – Рнз,в + ∆Рсети + ∆Ркл

Рв = 163,6 + 51,76 + 58,45 + 2,9 = 276,7 Па

Требуемое давление вентилятора –276,7 Па

Марка вентилятора – ВЦ4-75-5

3.6 Расчет вентиляторов подпора в незадымляемые лестничные клетки типа Н2

Расчет параметров вентилятора для подпора воздуха в незадымляемые лестничные клетки типа Н2 проводится по нижеизложенной методике.

Расчет вентилятора подпора в незадымляемую лестничную клетку типа Н2 начинается с определения давления на 1-м этаже лестничной клетки. В соответствии с требованиями нормативных документов избыточное по отношению к наветренному фасаду давление на 1-м этаже лестничной клетки Рлк1, Па должно быть не менее 20 Па, т. е.

Рлк1 = Рнн1 + 20

где Рнн1 - наружное давление на наветренном фасаде на уровне 1-го этажа, Па, определяют по формуле:

Рннi = 0,4ρнVв2 – ghi ∙ (ρн – ρn),

где ρн – плотность наружного воздуха, кг/м3;

g – ускорение свободного падения, м/с2;

Vв – скорость ветра, м/с;

hi – высота пола i-го этажа над уровнем планировочной отметки земли, м;

ρn – плотность приточного воздуха, кг/м3; определяют по формуле:

ρn = 353/Tn,

где Тn – температура приточного воздуха, К.

Массовый расход воздуха, который необходимо подавать из лестничной клетки в коридор этажа пожара для предотвращения выхода продуктов горения через открытый дверной проем, Gn, кг/с, определяют по формуле:

Gn = Vn∙ρn∙Bn∙Hn,

где Vn - скорость воздуха в открытом дверном проеме, достаточная для предотвращения выхода продуктов горения в лестничную клетку, м/с;

Vn =1,5 м/с – для общественных зданий;

ρn – плотность приточного воздуха, кг/м3;

Bn – ширина дверного проема из коридора в лестничную клетку, м;

Hn – высота дверного проема из коридора в лестничную клетку, м;

Gв.ш.л

Gд4 G5-4

Рлк4

G4-3 Gд4

Gд3 Рлк3

G3-2 Рлк2 Gд3

Gд2

G2-1 Рлк1 Gд2

Gп

Gд

Рис. 3.4 Схема подбора вентилятора подпора в незадымляемую лестничную клетку типа Н2

Массовый расход воздуха, удаляемого из лестничной клетки наружу через открытую входную дверь здания, Gвх, кг/с, определяют по формуле:

Gвх = (μf)вх[2ρn(Рлк1 – Рвх)]0,5,

где (μf)вх – эквивалентная гидравлическая площадь входных дверей здания, м2;

для последовательно работающих проемов – по формуле:

Fэкв = l/(l/f21 + l/f22 + … + l/f2i)0,5,

где Μ – коэффициент расхода проема дымоудаления; для проемов прямоугольного или квадратного сечения принимают равным 0,64;

f – площадь проема, м2;

ρn – плотность приточного воздуха, кг/м3;

Рлк1 – давление в лестничной клетке на уровне 1-го этажа, Па;

Рвх – давление на уровне нижней границы входной двери на заветренном фасаде, Па.

Массовый расход воздуха, поступающего на 1-ый этаж лестничной клетки со 2-го, G2-1 кг/с, определяют по формуле:

G2-1 = Gn + Gвх,

где Gn – массовый расход воздуха из лестничной клетки в коридор этажа пожара, кг/с;

Gвх – массовый расход воздуха из лестничной клетки наружу через открытую входную дверь здания, кг/с.

Давление в лестничной клетке на уровне 2-го этажа Рлк2, Па, определяют по формуле:

Рлк2 = (Рлк1 + 30G22-1)/(ρn*f2лк),

где Рлк1 – давление в лестничной клетке на уровне 1-го этажа, Па;

G2-1 – массовый расход воздуха, поступающего на 1-й этаж лестничной клетки со 2-го, кг/с;

ρn - плотность приточного воздуха, кг/м3;

fлк – площадь лестничной клетки, м2.

Массовый расход воздуха, фильтрующегося через щели и неплотности окон из лестничной клетки наружу на 2-м и вышележащих этажах, Goi, кг/с, определяют по формуле:

Goi = Jоfо(Рлкi – Рнзi)0,5,

где Jо – удельная характеристика воздухопроницаемости окон, кг/(с∙м∙Па1/2); Jо = 7,5∙10-3 кг/(с∙м∙Па1/2) – для одинарного спаренного остекления;

fо – площадь остекления в лестничной клетке, м2;

Рлкi – давление в лестничной клетке на уровне i-го этажа, Па;

Рнзi – наружное давление на заветренном фасаде на уровне i-го этажа, Па; определяют по формуле:

Рнзi = -0,3ρн∙Vв2 – ghi(ρн – ρn),

где ρн – плотность наружного воздуха, кг/м3;

g – ускорение свободного падения, м/с2;

Vв – скорость ветра, м/с;

hi – высота пола i-го этажа над уровнем планировочной отметки земли, м;

ρn – плотность приточного воздуха, кг/м3.

Массовый расход воздуха, фильтрующегося через щели дверей внутрь здания, Gдi, кг/с, определяют по формуле:

Gдi = [(Рлкi – Рвi)/Sдв]0,5,

где Рлкi – давление в лестничной клетке на уровне i-го этажа, Па;

Рвi – давление внутри здания на уровне i-го этажа, Па; определяют по формуле:

Рвi = (Рннl – Рнзi)/2,

где Рнн1 – наружное давление на наветренном фасаде на уровне 1-го этажа, Па;

Рнзi – наружное давление на заветренном фасаде на уровне i-го этажа;

Sдв – характеристика сопротивления газопроницанию дверей, 1/(кг*м); определяют по формуле:

Sдв = Sуд/(BnHn)0,5,

где Sуд – удельная характеристика сопротивления газопроницанию закрытых дверей; изменяется в пределах Sуд = 1500 – 50 000 м/кг;

Bn – ширина дверного проема из коридора в лестничную клетку, м;

Hn – высота дверного проема из коридора в лестничную клетку, м.

Массовый расход воздуха, поступающего с i+1-го этажа лестничной клетки на i-й, Gi + 1, i, кг/с, определяют по формуле:

Gi + l,i = Gi,i – 1 + S∙ (Gд i + Goi),

где Gi,i – 1 – массовый расход воздуха в лестничной клетке с i-го этажа на i-1-й, кг/с;

Gд i – массовый расход воздуха, фильтрующегося через щели дверей внутрь здания, кг/с;

Goi – массовый расход воздуха, фильтрующегося через щели и неплотности окон из лестничной клетки наружу на 2-м и вышележащих этажах, кг/с/

Давление на i+1-м этаже лестничной клетки Рлкi + 1, Па, больше, чем давление на i-м этаже, на величину потерь давления на преодоление межэтажного пролета лестничной клетки; определяют по формуле:

Gлкi+1 = Pлкi + 30 G2i +1, i/(ρnƒ2лк),

где Рлкi – давление в лестничной клетке на уровне 1-го этажа, Па;

Gi + l,i – массовый расход воздуха, поступающего с i+1-го этажа лестничной клетки на i-й, кг/с;

ρn – плотность приточного воздуха, кг/м3;

fлк – площадь лестничной клетки, м2.

Расход воздуха, который необходимо подавать в верхнюю часть лестничной клетки для создания подпора при пожаре, Lлк м3/ч, определяют по формуле:

Lлк = 3600 Gлк/ρн,

где Gлк – массовый расход воздуха, подаваемого в лестничную клетку, кг/с;

ρн – плотность наружного воздуха, кг/м3.

Давление, которое должен обеспечивать вентилятор подачи воздуха в лестничную клетку, Рвент, Па, определяют по формуле:

Рвент = P лк N - Рнз.в +∆Рсети,

где РлкN – давление на верхнем этаже лестничной клетки, Па;

Рнз.в – наружное давление на заветренном фасаде на уровне воздухоприемного отверстия вентилятора, Па; определяют по формуле:

Рнз.в = -0,6 ρ н V 2 d 2- gh вз (ρ n - ρв),

где ρн – плотность наружного воздуха, кг/м3;

g – ускорение свободного падения, м/с2;

Vв – скорость ветра, м/с;

hвз – уровень расположения воздухозаборного отверстия системы подпора в лестничную клетку, м;

ρв – плотность воздуха в здании, кг/м3;

∆Рсети – потери давления в сети обвязки вентилятора от воздухозаборного отверстия до объема лестничной клетки, Па.

Расчет параметров системы подпора воздуха в незадымляемую лестничную клетку объекта защиты произведен с помощью программного обеспечения «Ventil», разработанного ФГУ ВНИИПО РФ.

| Высота этажа | 2,9 м |

| Число этажей | 16 |

| Число входных дверей | 2 |

| Площадь лестничной клетки | 18 м2 |

| Тип остекления | одинарное спаренное |

| Тип перехода | наружный |

| Число зон | 2 |

| Площадь остекления | 1,2 м2 |

| Производительность вентилятора | 67407 м3/час |

| Давление, создаваемое вентилятором в зоне лестничной клетки | 411 Па |

Определяем требуемое давление вентилятора Рв:

∆ Рв = ∆Рл.к.14 – ∆Рнп.вз + ∆Рс +∆Ркл;

∆Рв = 130,1 + 49,4 + 1123,8 + 262,2 = 1565,6 Па,

где ∆Рнп.вз – наружное давление с подветренной стороны на уровне hвз высоты воздухозаборного отверстия, Па, определяется:

∆Рнп.вз = Кн ∙ρн ∙V2в/2 - g∙hвз∙ (ρн – ρп);

∆Рнп.вз = 0.8∙1.4∙(7.84/2) –9.81∙56∙(1.4–1.3) = -50,63 Па .

Определим плотности наружного ρн кг/м3 и приточного ρn кг/м3 воздуха:

ρн =

ρn =  = 1,4 кг/м3

= 1,4 кг/м3

ρн =

ρn =  = 1,3 кг/м3

= 1,3 кг/м3

Расчетная температура наружного воздуха в холодный период года (г.Грозный) t = - 340С СП 131.13330.2012.

Где ∆Рс – потери давления в сети обвязки вентилятора, которые определяются при расходе Gв м/с, как сумма линейных и местных потерь для соответствующего вентилятора и его обвязки.

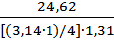

Переведем расчетную производительность вентилятора Qр из м3/час в кг/с, тогда:

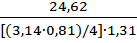

G в =  =

=  = 24,62 кг/с;

= 24,62 кг/с;

Uвх =  =

=  = 18,79 м/с;

= 18,79 м/с;

U г =  =

=  = 24,13 м/с;

= 24,13 м/с;

U вс =  =

=  = 30,75 м/с;

= 30,75 м/с;

U диф =  =

=  = 40,1 м/с;

= 40,1 м/с;

U пов =  =

=  = 14,19 м/с.

= 14,19 м/с.

Тогда,

Рсети = 1,6∙ (1,31∙18,792/2) + (0,2 + 1) ∙ (1,31∙24,132/2) + 0,2∙ (1,31∙30,752/2) +

+ 0,7 ∙ (1,31∙40,12/2) + 1,5∙ (1,31∙14,192/2) = 1474 Па.

где Vв2 – скорость ветра 4,0 м/с (МО) – СП 131.13330. 2012;

g – ускорение свободного падения – 9,81;

Кп-Кн – аэродинамический коэффициент подветренного фасада здания – 0,6 и 0,8;

∆Ркл – потери давления в клапане fкл = 1 м2;

Qв – объемный расход воздуха в лестничную клетку в секунду – 14,2 м/с.

∆Ркл = 2∙ρn∙

∆Ркл = 2∙1,3∙  = 262,2 Па.

= 262,2 Па.

∆Рв = 130,1 + 49,4 + 1474 + 262,2 = 1915,7 Па

Требуемое давление вентилятора 1915,7 Па.

4.2 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

Конструктивные и объемно-планировочные решения

Здание жилого многоквартирного дома (класс функциональной пожарной опасности Ф1.3) высотой более 50 м, но менее 75 м проектируется не ниже I-й степени огнестойкости и С0 класса конструктивной пожарной опасности, с площадью этажа в пределах пожарного отсека не более 2500 м2.

Подземная автостоянка (класс функциональной пожарной опасности Ф 5.2), располагаемая под зданием, в соответствии с п.5.2.3 СП 154.13130.2013 проектируется не ниже I-й степени огнестойкости с повышенными до R 150 пределами огнестойкости несущих строительных конструкций и не ниже С0 класса конструктивной пожарной опасности.

Пределы огнестойкости конструкций и элементов здания устанавливаются в соответствии с требованиями табл.21 и 22 Технического регламента.

Сведения о несущих конструкциях здания, не участвующих в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания, приводятся проектной организацией в конструкторской документации здания.

Противопожарные стены 1-го типа устанавливаются на противопожарные перекрытия 1-го типа и на конструкции каркаса здания, выполненные из негорючих материалов с пределом огнестойкости каркаса вместе с его заполнением и узлами креплений не менее REI 150.

Противопожарные перекрытия 1-го типа устанавливаются на конструкции каркаса здания, выполненные из негорючих материалов с пределом огнестойкости каркаса вместе с его заполнением и узлами креплений не менее REI 150.

В местах пересечения противопожарной стены (перекрытия) 1-го типа каналами (шахтами) и трубопроводами (за исключением трубопроводов водоснабжения, канализации, водостока и водяного отопления) предусматривается установка огнезадерживающих клапанов 1-го типа с пределом огнестойкости не менее EI 60, предотвращающих распространение продуктов горения по ним при пожаре.

Участки инженерных коммуникаций и кабельных сетей подземной автостоянки, проходящие через противопожарные преграды в смежный пожарный отсек, прокладываются в коробах (нишах) с пределом огнестойкости не менее предела огнестойкости пересекаемых ограждающих противопожарных конструкций.

Незадымляемые лестничные клетки типа Н2 предусматриваются без разделения в надземной части на вертикальные отсеки глухими противопожарными перегородками 1-го типа при распределенной подаче воздуха в соответствии с расчетами противодымной защиты.

Для увеличения (при необходимости) предела огнестойкости строительных конструкций (например, металлических колонн и балок) до требуемого предела огнестойкости применяется конструктивная огнезащита (облицовка, обетонирование, оштукатуривание и т.п.), а воздуховодов – обработка соответствующими огнезащитными составами.

Противопожарные преграды рассекают подвесные потолки до перекрытия, а пространство над подвесными потолками коридоров отделяется от примыкающих холлов и тамбуров дымонепроницаемыми перегородками из негорючих материалов с уплотнением зазоров в местах прохода инженерных коммуникаций.

В здании для наружных стен, имеющих светопрозрачные участки с ненормируемым пределом огнестойкости (в т.ч. оконные проемы) выполняются следующие условия:

- участки наружных стен в местах примыкания к перекрытиям (междуэтажные пояса) выполняются глухими, высотой не менее 1,2 м;

- предел огнестойкости данных участков наружных стен (в том числе узлов примыкания и крепления) предусматривается не менее требуемого предела огнестойкости перекрытия по показателям EI 60.

В конструкции фасадной системы здания применяются элементы класса пожарной опасности К0.

Предел огнестойкости узлов примыкания и крепления наружных стен (в том числе со светопрозрачным заполнением) к перекрытиям предусматривается не менее требуемого предела огнестойкости перекрытия EI 45.

Предел огнестойкости конструкций наружных светопрозрачных стен соответствует требованиям, предъявляемым к наружным ненесущим стенам.

Узлы сопряжения наружных строительных конструкций (в том числе с конструкциями фасада) с перекрытием с нормируемым пределом огнестойкости предусматривается с пределом огнестойкости не менее EI 45. Узлы сопряжения конструкций фасада с вертикальными строительными конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости предусматриваются с таким же пределом огнестойкости, как и у примыкающих строительных конструкций.

Пути эвакуации (общие коридоры, холлы, фойе, вестибюли, галереи) выделяются строительными конструкциями (стенами или перегородками) класса К0, предусмотренными от пола до перекрытия (покрытия). Указанные стены и перегородки примыкают к глухим участкам наружных стен и не имеют открытых проемов, не заполненных дверьми, светопрозрачными конструкциями и др. (в том числе над подвесными потолками и под фальшполами). Светопрозрачные конструкции в данных перегородках и стенах предусматриваются из негорючих материалов. Узлы пересечения указанных стен и перегородок инженерными коммуникациями герметезируются материалами группы НГ.

Покрытие здания выполняется в соответствии с требованиями СП 17.13130.2011 «Кровли».

Двери противопожарные, лестничных клеток, лифтовых холлов, тамбур-шлюзов оборудуются приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах.

Предусматриваемые к установке противопожарные двери, окна, перегородки и т.п. противопожарные конструкции имеют соответствующие сертификаты пожарной безопасности России.

Заделка зазоров и отверстий в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок при прокладке трубопроводов предусматривается материалами группы горючести не ниже Г1 с обеспечением нормируемого предела огнестойкости пересекаемых ограждений, а при пересечении противопожарных преград - группы

горючести НГ.

В качестве тепловой изоляции инженерных коммуникаций применяются негорючие или материалы группы не ниже Г1, имеющие сертификаты пожарной безопасности России.

Встроенные подземные автостоянки категории "В" по взрывопожарной

и пожарной опасности на отм. -7.000 и -4.000 предназначены для временной парковки легковых автомобилей на бензиновом и дизельном топливе (без хранения автомобилей на газовом топливе), площадью менее 3000 м2 представляют собой отдельные пожарные пожарный отсеки.

Подземная автостоянка отделяется от надземной части здания и

встроенных зданий другого функционального назначения на отм. -4,000

и -7,000 противопожарным перекрытием и противопожарными стенами 1-го типа.

Перед входом в тамбур-шлюзы, помещения, перед противопожарными

воротами предусматриваются пороги-пандусы высотой не менее 3 см для предотвращения растекания топлива и масла.

Для сбора воды при тушении пожара в автостоянке предусматриваются

устройства по ее сбору и удалению.

Обе лестничные клетки в доме предусматриваются незадымляемыми типа Н2. Вход из поэтажных коридоров в них предусматривается через тамбур-шлюз с подпором воздуха при пожаре с противопожарными дверями 1-го типа. Выходы из лестничных клеток надземной части здания в пределах 1-го этажа предусматриваются непосредственно наружу из одной лестничной

клетки, и через холл из второй лестничной клетки.

В лестничных клетках не предусматривается устройство помещений (за исключением размещения узлов управления отоплением, водомерных узлов и электрических вводно-распределительных устройств под маршами первого этажа), открытая прокладка электрических кабелей (проводов) и транзитных воздуховодов, а также оборудования, отопительных приборов и приборов освещения, выступающих из плоскости стен на высоте ниже 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц.

Естественное освещение лестничных клеток здания предусматривается через не открывающиеся окна площадью не менее 1,2 м2 в наружных стенах каждого этажа здания.

Между маршами (поручнями ограждения) лестниц предусматривается зазор шириной в свету не менее 75 мм. Стены лестничных клеток возводятся на всю высоту здания и возвышаются над основной кровлей здания не менее чем на 60 см при использовании в покрытии горючих материалов, кроме водоизоляционного ковра или покрытие над лестничной клеткой выполняется с пределом огнестойкости не менее предела огнестойкости стен лестничной клетки. Стены лестничных клеток в местах примыкания к наружным ограждающим конструкциям зданий пересекают их или примыкают к глухим участкам наружных стен без зазоров. Расстояние по горизонтали между проемами (окна, двери) лестничной клетки и проемами помещений в наружной стене здания предусматривается не менее 1,2 м.

В лестничных клетках не предусматривается устройство помещений, открытая прокладка электрических кабелей (проводов) и транзитных воздуховодов, а также оборудования, отопительных приборов и приборов освещения, выступающих из плоскости стен на высоте ниже 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц.

В незадымляемых лестничных клетках типа Н2 предусматривается устройство эвакуационного и аварийного освещения.

Разделение незадымляемых лестничных клеток типа Н2 в надземной части здания на отсеки по вертикали и устройство перехода из одного отсека лестничной клетки в другой не предусматривается при распределительной подаче воздуха в лестничную клетку в соответствии с расчетами противодымной защиты.

В технических этажах не предусматривается наличие постоянных рабочих мест.

Помещение насосной станции изолируется от других помещений противопожарными перегородками 1-го типа с пределом огнестойкости не менее EI 45.

Диспетчерская по управлению противопожарными системами располагается на 1-м этаже.

Электрощитовые изолируются от смежных помещений противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее EI 45.

Вход в технические помещения в подземной и надземной части здания предусматривается из коридора или помещения через противопожарные двери с пределом огнестойкости не менее EI 30.