2.В здании не предусмотрены незадымляемые лестничные клетки типа Н1.

3. В наружной стене не задымляемой лестничной клетке установлена типа Н3 не предусмотрены окна, открывающиеся изнутри без ключа.

4. Подземная автостоянка выделена от остальных помещений перегородками первого типа.

5. Из подсобных помещений кафе на 1-м этаже с единовременным пребыванием более 5 человек в каждом помещении (фактически не более 20) не предусмотрен один выход непосредственно в коридор и аварийный выход – через смежное помещение в коридор.

6. Вход на лестницу соединяющую подвальный этаж магазина и первый этаж не оборудован тамбур-шлюзом.

7. Выход из лестничной клетки типа Н3 ведет в вестибюль. Без устройства тамбур-шлюза

8. Двери, ведущие на лестничную клетку Н3 в открытом положении, уменьшают ширину лестничной площадки.

9. Лестничные клетки не имеют световых проемов

3 Инженерно-технические расчеты

3.1 Опасные факторы пожара

Система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами. Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством РФ.

Опасными факторами пожара (ОФП), воздействующие на людей и материальные ценности, являются:

- пламя и искры;

- тепловой поток;

- повышенная температура окружающей среды;

-повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

- пониженная концентрация кислорода;

- снижение видимости в дыму.

Опасные факторы пожара оцениваются по определенному критерию. Таким критерием является его предельно допустимое значение, т.е. такое значение при котором воздействие на человека в течение критической продолжительности пожара (время блокирования путей эвакуации ОФП, умноженное на 0,8) не приводит к травме, заболеванию или отклонению в состоянии здоровья в течение нормативно установленного времени.

Пламя, или открытый огонь представляет значительную угрозу жизни и здоровья людей, а также способствует распространению пожара по объекту. Распространение пожара может осуществляться на десятки метров за счет теплового излучения пламени. Критерием оценки пламени, как опасного фактора пожара, является тепловой поток или плотность теплового излучения.

Как правило, в зданиях (жилых и общественных) пламя не представляет значительной опасности, т.к. до того момента, когда пожар значительно разовьется, люди успевают эвакуироваться.

Особую опасность пламя, тепловой поток, им создаваемый, представляет на производственных объектах, особенно где обращаются горючие газы, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Аварии на таких объектах могут носить спонтанный характер, а тепловой поток, создаваемый при пожарах, представляет угрозу жизни и здоровья людей на значительных расстояниях от очага пожара.

Предельное значение теплового потока, принятое в нашей стране, составляет 1,4 кВт/м2, в зарубежной практике данное значение составляет 2,5 кВт/м2.

При рассмотрении повышенной температуры окружающей среды, как опасного фактора пожара, следует отметить, что опасное воздействие нагретых продуктов горения на организм человека определяется, прежде всего, влажностью воздуха. Чем больше влажность воздуха, тем вероятность получения ожогов выше. Предельно допустимое значение по повышенной температуре окружающей среды в нашей стране составляет 70°С.

Токсичные продукты горения являются наиболее опасным из факторов пожара, особенно в жилых и общественных зданиях. В нашей стране к токсичным продуктам горения относятся диоксид углерода СО2 (углекислый газ), монооксид углерода СО (угарный газ) и хлороводород HСl.

В нашей стране предельно допустимые значения опасных факторов пожара для каждого из токсичных газообразных продуктов горения приняты следующие:

- диоксид углерода СО2 – 0,11 кг/м3;

- монооксид углерода СО – 1,16 . 10-3 кг/м3;

- хлороводород НСl – 2,3 . 10-5 кг/м3.

Пониженное содержание кислорода характерно для любой зоны пожара, в которой есть дым: зоны горения, зоны теплового воздействия и зоны задымления. При этом, пониженное содержание кислорода, как опасный фактор пожара, как правило, существует при пожаре в густом дымовом слое. Например, в припотолочном слое в коридоре этажа пожара или в самом горящем помещении низкая концентрация кислорода представляет угрозу. Также пониженное содержание кислорода наблюдается при развитых пожарах в помещениях, регулируемых вентиляцией, т.е. при недостатке кислорода воздуха.

В нашей стране в качестве предельно допустимого значения такого опасного фактора пожара, как пониженное содержание кислорода, установлено 0,226 кг/м3.

Дым представляет собой смесь продуктов горения, в которых взвешены небольшие частицы жидких и твердых веществ.

За счет наличия в составе дыма твердых и жидких частиц, при прохождении через него света, интенсивность последнего снижается, что в итоге приводит к снижению и потере видимости в дыму.

Как показывает практика проведения расчетов опасных факторов пожара, блокирование путей эвакуации чаще всего наступает по потере видимости в дыму.

Предельное значение по потере видимости в дыму в нашей стране принято значение 20 м.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

- осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

- воздействие огнетушащих веществ.

3.2 Расчет необходимого времени эвакуации людей из помещений общественного питания

Определение необходимого времени эвакуации людей из помещения общественного питания до наступления опасных факторов пожара производится по методике определения расчётных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функционально пожарной опасности (приказ МЧС России от 30.06.2009 г. №382 и приложение № 6 к пункту 12 Методики по аналитическим соотношениям для определения критической продолжительности пожара).

Исходные данные для расчета:

Площадь помещения 301 м2,

Высота 5 м.

В котором имеется горючая нагрузка в виде текстиля и промышленных товаров.

Расчет критической продолжительности пожара tкр производится для наиболее опасного варианта развития пожара, характеризующегося наибольшим темпом нарастания ОФП в рассматриваемом помещении.

Сначала рассчитываются значения критической продолжительности пожара tкр по условию достижения каждым из ОФП предельно допустимых значений в зоне пребывания людей.

Для этого рассчитываем:

1) Для кругового распространения пожара

n=3,

где n – показатель степени, учитывающий изменение массы выгорающего материала во времени;

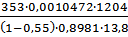

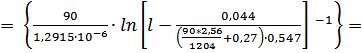

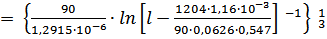

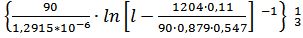

2) А =1,05 ∙ Wуд ∙ V2 =1,05 ∙ 0, 0244 ∙ (0, 0071)2 = 1,2915∙10-6 кг/с3, где А – размерный параметр, учитывающий удельную массовую скорость выгорания горючего материала и площадь пожара, кг/сn;

Wуд — удельная скорость выгорания, кг/(м2с);

V — линейная скорость распространения пламени, м/с.

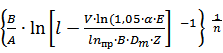

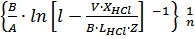

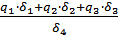

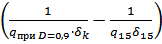

3) B =  =

=  = 90 кг,

= 90 кг,

где В – размерный комплекс, зависящий от теплоты материала сгорания материала и свободного объема помещения, кг;

cр – удельная изобарная теплоемкость дымовых газов, МДж/(кг*К) (допускается принимать равной теплоемкости воздуха при 45°С);

V – свободный объем помещения, м3 (принимаем равным 80% полного объема помещения):

V = 0,8∙S∙Н = 0,8∙301∙5 =1204 м3, где

S — площадь помещения, м2;

Н — высота помещения, м;

φ – коэффициент теплопотерь (принимается по данным справочной литературы, при отсутствии данных может быть принят равным 0,55);

η – коэффициент полноты горения, для пожара регулируемого пожарной нагрузкой определяется по формуле:

η = 0,63+0,2∙Xох,0+1500∙Хох,0=0,63+0,2∙0,23+1500∙0,23=0,8981,

где Хох,0 – начальная концентрация кислорода в помещении очага пожара, кг/кг (для воздуха 23%);

Qн - низшая теплота сгорания материала, МДж/кг (принимается по справочной литературе);

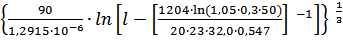

4) Z =  exp(1,4∙

exp(1,4∙  )=

)=  exp(1,4∙

exp(1,4∙  )=0,547 при Н≤6 м,

)=0,547 при Н≤6 м,

где Z – безразмерный параметр, учитывающий неравномерность распределения ОФП по высоте помещения;

h – высота рабочей зоны, м. Определяется по формуле:

h=hпл+1,7-0,5∙δ=0+1,7-0,5∙0=1,7 м,

где hпл – высота площадки, на которой находятся люди, над полом помещения, м;

δ – разность высот пола, равная нулю при горизонтальном его расположении, м.

Рассчитываем величину критической продолжительности пожара по каждому из опасных факторов пожара.

По повышенной температуре:

TTкр=  ln l +

ln l +

=

=  ln l +

ln l +

= =262 с ≈ 4,3 мин., в формуле потерялась последняя степень!

= =262 с ≈ 4,3 мин., в формуле потерялась последняя степень!

где t0 – начальная температура воздуха в помещении, оC, при отсутствии данных принимаем 20оС.

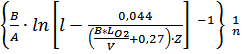

По потере видимости:

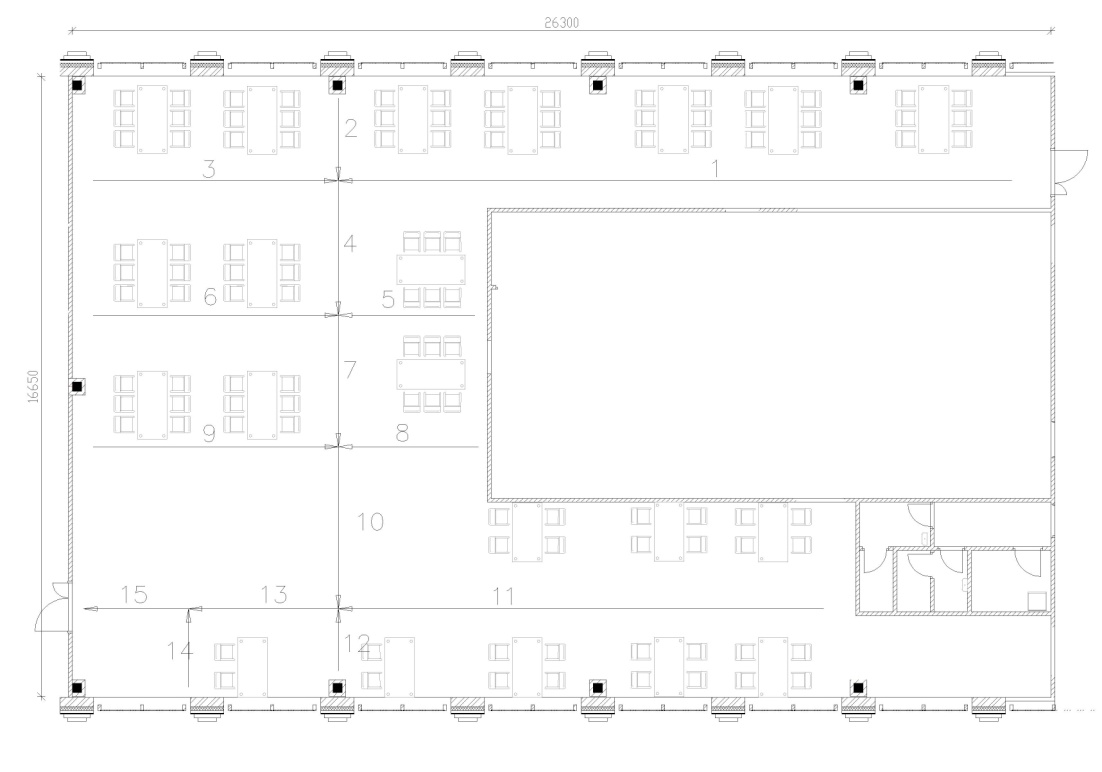

=

=  =

=

= 198 с ≈ 3,3 мин.,

= 198 с ≈ 3,3 мин.,

где α – коэффициент отражения предметов на путях эвакуации, при отсутствии данных принимаем 0,3;

E – начальная освещенность, лк (принимаем 50 лк);

lпр – предельная дальность видимости в дыму, м (по нормативным документам 20 м);

Dm – дымообразующая способность горящего материала, Hn*м2/кг (принимаем по справочной литературе в зависимости от нагрузки).

По пониженному содержанию кислорода:

=

=  =

=

= 137 с ≈ 2,28 мин., в формуле потерялась последняя степень!

= 137 с ≈ 2,28 мин., в формуле потерялась последняя степень!

где  – удельный расход кислорода, кг/кг (берется из справочной литературы в зависимости от нагрузки).

– удельный расход кислорода, кг/кг (берется из справочной литературы в зависимости от нагрузки).

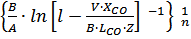

По повышенному содержанию CO:

=

=  =

=

= 197 с ≈ 3,2 мин.,

= 197 с ≈ 3,2 мин.,

где  – предельно допустимое содержание CO в помещении, кг/м3 (из нормативных документов);

– предельно допустимое содержание CO в помещении, кг/м3 (из нормативных документов);

– удельный выход CO при сгорании 1 кг нагрузки, кг/кг (из справочных материалов в зависимости от нагрузки).

– удельный выход CO при сгорании 1 кг нагрузки, кг/кг (из справочных материалов в зависимости от нагрузки).

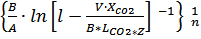

По повышенному содержанию СО2:

=

=  =

=  в формуле потерялась последняя степень!

в формуле потерялась последняя степень!

Данный ОФП не опасен.

По повышенному содержанию HCl:

=

=  =

=  в формуле потерялась последняя степень!

в формуле потерялась последняя степень!

Данный ОФП не опасен.

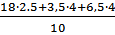

В результате проведенных расчетов критических значений продолжительности пожара, проведенных по каждому ОФП, определили наименьшее критическое значение. Это значение составляет 2,28 мин. по фактору потери видимости.

В соответствии с методикой, необходимое время эвакуации людей из рассматриваемого помещения составляет:

=0,8

=0,8  =0,8∙2,28=1,8 мин.

=0,8∙2,28=1,8 мин.

3.3 Расчет фактического времени эвакуации людей

Согласно п. 3 ст. 53 Ф3-123 от 22.07.2008 г., безопасная эвакуация людей из зданий, сооружений строений при пожаре считается обеспеченной, если интервал времени от момента обнаружения пожара до завершения процесса эвакуации людей в безопасную зону не превышает необходимого времени эвакуации людей при пожаре.

Проверяем условие безопасности:

где  – расчетное время эвакуации люден из помещения, определяется расчётом;

– расчетное время эвакуации люден из помещения, определяется расчётом;

– необходимое безопасное время эвакуации людей из помещения до наступления предельно допустимых значений ОФП.

– необходимое безопасное время эвакуации людей из помещения до наступления предельно допустимых значений ОФП.

Фактическое время эвакуации людей из помещений и зданий определяется с помощью расчета времени движения одного или нескольких людских потоков через эвакуационные выходы от наиболее удаленных мест размещения людей.

При расчете весь путь движения людского потока подразделяется на участки (проход, дверной проем). Начальными участками являются проходы между рабочими местами, оборудованием, рядами кресел и т.п.

При определении расчетного времени длина и ширина каждого участка Пути эвакуации принимают по проекту. Длина пути в дверном проеме принимается равной нулю. Проем, расположенный в стене толщиной более 0,7 м, следует считать самостоятельным участком горизонтального пути, имеющим конечную длину.

Расчетное время эвакуации людей  следует определять, как сумму времени движения людского потока по отдельным участкам пути.

следует определять, как сумму времени движения людского потока по отдельным участкам пути.

Расчет производится согласно Приказа МЧС России № 382 от 30.06.2009 г. «Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности» в редакции 12.12.2012 г.

Расчет проводим для торгового зала, как для помещения с наибольшим количеством одновременно находящихся людей.

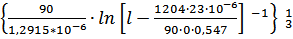

Определение фактического времени эвакуации людей из помещения торгового зала проводим в соответствии со схемой, указанной на рис. 3.1.

Рис. 3.1. – Схема расчета фактического времени эвакуации людей

В соответствии с п. 4.2.4 СП 1.13130.2009 в редакции 09.12.2010 года при наличии двух эвакуационных выходов и более общая пропускная способность всех выходов, кроме каждого одного из них, должна обеспечить безопасную эвакуацию всех людей, находящихся в помещении, на этаже или в здании, принимаем, что на случай пожара в торговом зале заблокирован один выход.

Зная общую площадь помещения Sпом  = 301,66 м2 и площадь посадочных мест (столы и стулья) Sобор=64м2 , можем определить начальную плотность потока на путях эвакуации. (СП 1.13130.2009 п.7.2.5 7.2.5. Для расчета путей эвакуации число покупателей, одновременно находящихся в Торговом зале, следует принимать из расчета на одного человека: для магазинов - 3 кв. м площади торгового зала, включая площадь, занятую оборудованием), тогда

= 301,66 м2 и площадь посадочных мест (столы и стулья) Sобор=64м2 , можем определить начальную плотность потока на путях эвакуации. (СП 1.13130.2009 п.7.2.5 7.2.5. Для расчета путей эвакуации число покупателей, одновременно находящихся в Торговом зале, следует принимать из расчета на одного человека: для магазинов - 3 кв. м площади торгового зала, включая площадь, занятую оборудованием), тогда

N=106 чел.

DО=  =

=  = 0,0504 м2/м2

= 0,0504 м2/м2

11,98/23

Участок 1 (начальный участок).

Плотность потока на всех начальных участках движения DО=D1=0,0504 м2/м2, длина участка l1= 18 м, ширина первого участка пути δ1=1,5 м, количество людей на участке.

По таблице П2.1 методики исходя из плотности движения D определяем интенсивность людского потока q: q1 = 5 м/мин.

Так как данная интенсивность меньше максимальной интенсивности на горизонтальных участках (qmax = 16,5 м/мин.), задержки потока на данном участке не происходит.

Время движения людского потока по первому участку пути t1, мин, рассчитывают по формуле:

t1 =  =

=  = 0,18 мин.,

= 0,18 мин.,

где l1 длина первого участка пути, м;

V1 - скорость движения людского потока по горизонтальному пути на первом участке, м/мин (определяется по таблице П2.1 методики в зависимости от плотности D1).

Участок 2 (начальный участок)

Длина – 2,5 м; ширина δ2 =2 м; плотность потока D2=0,05614 м2/м2,

q2 =5,0 м/мин. ≤ 16,5 м/мин. – задержки нет,

V3 =100 м/мин.

t2 =  =

=  = 0,025 мин.

= 0,025 мин.

Участок 3 (начальный участок)

Длина –6,5 м; ширина δ3 = 2,5 м; плотность потока D3=0,05614 м2/м2,

q3 =5,0 м/мин. ≤ 16,5 м/мин. - задержки нет,

V3 =100 м/мин.

t3 =  =

=  = 0,065 мин.

= 0,065 мин.

Участок 4 (слияние потоков 1, 2 и 3 )

Длина – 3,5 м; ширина – 2,5 м; количество людей - 42.

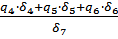

q4 =  =

=  = 12 м/мин ≤ 16,5 м/мин. – задержки нет,

= 12 м/мин ≤ 16,5 м/мин. – задержки нет,

V6 = 60 м/мин,

t4 =  =

=  = 0,05 мин.

= 0,05 мин.

Участок 5 (начальный участок)

Длина –3.5 м; ширина δ5 = 3 м; плотность потока D5=0,05614 м2/м2,

q5 = 5,0 м/мин ≤ 16,5 м/мин – задержки нет,

V5 = 100 м/мин,

t5 =  =

=  = 0,035 мин.

= 0,035 мин.

Участок 6 (начальный участок)

Длина –6.5 м; ширина δ5 = 3 м; плотность потока D5=0,05614 м2/м2,

q5 = 5,0 м/мин ≤ 16,5 м/мин – задержки нет,

V5 = 100 м/мин,

t6 =  =

=  = 0,065 мин.

= 0,065 мин.

Участок 7 (слияние потоков 6, 4 и 5 )

Длина – 3,5 м; ширина – 2,5 м; количество людей - 60.

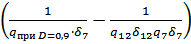

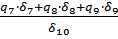

q7 =  =

=  = 18 м/мин > 16,5 м/мин. – задержки есть,

= 18 м/мин > 16,5 м/мин. – задержки есть,

V7 = 15 м/мин,

t4 =  =

=  = 0,05 мин.

= 0,05 мин.

На участке образовалась задержка. Следовательно, скорость движения людей на участке V7 = 15 м/мин, а интенсивность движения q13 = 8,5 м/мин.

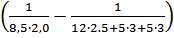

tзад = N∙f∙  = 60∙0,125∙

= 60∙0,125∙  =

=

0,031 мин.

t7 =  =

=  = 0,26 мин.

= 0,26 мин.

Участок 8 (начальный участок)

Длина –3.5 м; ширина δ5 = 4 м; плотность потока D5=0,05614 м2/м2,

q5 = 5,0 м/мин ≤ 16,5 м/мин – задержки нет,

V5 = 100 м/мин,

t6 =  =

=  = 0,035 мин.

= 0,035 мин.

Участок 9 (начальный участок)

Длина –6.5 м; ширина δ5 = 4 м; плотность потока D5=0,05614 м2/м2,

q5 = 5,0 м/мин ≤ 16,5 м/мин – задержки нет,

V5 = 100 м/мин,

t6 =  =

=  = 0,065 мин.

= 0,065 мин.

Участок 10 (слияние потоков 7, 8 и 9 )

Длина – 4 м; ширина – 10 м; количество людей - 78.

q7 =  =

=  = 8,2 м/мин ≤ 16,5 м/мин. – задержки нет,

= 8,2 м/мин ≤ 16,5 м/мин. – задержки нет,

V7 = 80 м/мин,

t4 =  =

=  = 0,05 мин.

= 0,05 мин.

Участок 11 (начальный участок)

Длина –12 м; ширина δ5 = 2 м; плотность потока D5=0,05614 м2/м2,

q5 = 5,0 м/мин ≤ 16,5 м/мин – задержки нет,

V5 = 100 м/мин,

t6 =  =

=  = 0,12 мин.

= 0,12 мин.

Участок 12 (начальный участок)

Длина –1.5 м; ширина δ5 = 2 м; плотность потока D5=0,05614 м2/м2,

Q12 = 5,0 м/мин ≤ 16,5 м/мин – задержки нет,

V12 = 100 м/мин,

t6 =  =

=  = 0,015 мин.

= 0,015 мин.

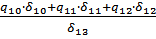

Участок 13 (слияние потоков 10, 11 и 12 )

Длина – 4 м; ширина – 5 м; количество людей - 104.

q13 =  =

=  = 13 м/мин ≤ 16,5 м/мин. – задержки нет,

= 13 м/мин ≤ 16,5 м/мин. – задержки нет,

V13 = 55 м/мин,

T13 =  =

=  = 0,07 мин.

= 0,07 мин.

Участок 14 (начальный участок)

Длина –1.5 м; ширина δ5 = 3 м; плотность потока D5=0,05614 м2/м2,

q14 = 5,0 м/мин ≤ 16,5 м/мин – задержки нет,

V14 = 100 м/мин,

t14 =  =

=  = 0,015 мин.

= 0,015 мин.

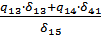

Участок 15 (слияние потоков 13 и 14 )

Длина – 4 м; ширина – 5 м; количество людей - 106.

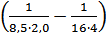

q15 =  =

=  = 16 м/мин ≤ 16,5 м/мин. – задержки нет,

= 16 м/мин ≤ 16,5 м/мин. – задержки нет,

V15 = 55 м/мин,

t15 =  =

=  = 0,07 мин.

= 0,07 мин.

Количество людей – 106; ширина двери – 2м.

qk =  =

=  = 32 м/мин > 16,5 м/мин

= 32 м/мин > 16,5 м/мин

На участке образовалась задержка. Следовательно, скорость движения людей на участке V13 = 15 м/мин, а интенсивность движения q13 = 8,5 м/мин.

tзад = N∙f∙  = 106∙0,125∙

= 106∙0,125∙  = 0.53 мин.

= 0.53 мин.

tэвак=∑ tучастков=1,7 мин.

Таким образом, расчетное время эвакуации из ресторана составит 1,7 мин., что меньше требуемого (1,8 мин.). Следовательно, люди успеют своевременно покинуть помещение до наступления опасных факторов пожара.