Первым таким типом машин можно считать те, которые создают энергетическую базу любого производства — обеспечивают его теплом, электричеством, механической силой.

Одним из таких ключевых устройств, которыми машиностроение регулярно снабжало народное хозяйство и жилищно-коммунальную сферу, являются современные паровые котлы. Динамика их производства в РСФСР и РФ представлена такова:

В течение 1980-х годов ежегодно в среднем в России выпускалось паровых котлов (с производительностью свыше 10 тонн пара в час) суммарной мощности 45,6 тыс. тонн пара в час. К 1999 г. объем производства упал до 3,2 тыс. тонн — более чем в 14 раз. В 2000–2002 гг. он слегка вырос, но затем с 2003 г. стабилизировался на еще более низком уровне (в 2010 г. — 2,7 тыс. т пара/час, в 2013 г. — 2,5 тыс. т пара в час).

Между тем от состояния котлостроения в большой степени зависит теплоснабжение страны. Как сказано в национальном докладе «Теплоснабжение Российской Федерации. Пути выхода из кризиса. 1. Реформа системы теплоснабжения и теплопотребления РФ» (М., 2001), «общим для большинства котельных является большой физический износ оборудования, достигший 68%». Оценивая износ оборудования котельных, надо учитывать, что износ в последние годы жизненного цикла оборудования происходит не линейно, а с ускорением.

Второй важнейший тип энергетических машин — турбины. После семикратного провала в производстве турбин был восстановлен в конце 2000-х уровень 1970–1980-х.

Соответственно сокращению производства турбин снизился и выпуск генераторов к турбинам. После 1970 г. их ежегодный выпуск, вплоть до реформы, обеспечивал суммарную мощность около 13 млн кВт.

Он начал слегка снижаться в годы перестройки, а в 2000 г. составил суммарную мощность 1,4 млн кВт, то есть в 10 раз меньше, чем в 1970–1980-е гг.

В 2005 г. он вырос — до 5 млн кВт, в 2009 г. — до 6,8 млн кВт. В целом за 10 дореформенных лет 1980–1989 годы было выпущено генераторов к турбинам общей мощностью 114 млн кВт, а за 18 лет реформ в 1992–2009 гг. мощностью 70,7 млн кВт — в 1,6 раз меньше. В 2010 г. было выпущено генераторов переменного тока (синхронные генераторы) общей мощностью 9,9 млн кВт, в 2012 г. — 14,1 млн кВт, в 2013 г. — 7,9 млн кВт.

Резко, почти в 6 раз, сократился в годы реформы выпуск машин, которые статистика объединяет в категорию«электрические машины крупные». Этот процесс представлен на рисунке:

В 6–7 раз уменьшилась по сравнению с 1970–1980-ми годами суммарная мощность выпускаемых ежегодно после 1996 г. электродвигателей переменного тока (с высотой оси вращения 63–355 мм) — с 20–21 млн кВт до 2,7 млн кВт в 1998 г.

В 2000 г. производство частично восстановилось — до 5,7 млн кВт — и колеблется на этом уровне: в 2005 г. — 5,3, а в 2009 г.— 3,6 млн кВт.

После 2009 г. данный показатель Росстатом не публикуется. Теперь только известно, что электродвигателей переменного тока многофазных мощностью более 75 кВт было выпущено в 2010 г. — 18,3 тыс. ед., в 2012 г. — 16,1 тыс., в 2013 г. — 13,9 тыс.

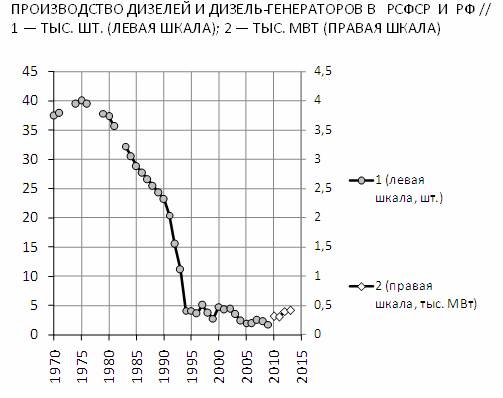

Дизели и дизель-генераторы предназначены для автономного энергоснабжения в сельской местности и удаленных местах (геологоразведка, бурение и т.п.). Их выпуск отечественным машиностроением достиг максимума в середине 1970-х годов, а затем, по мере все более полной электрификации хозяйства с питанием от стационарной сети стал снижаться, оставаясь, однако, на уровне производства 20–25 тыс. машин в год. В результате реформы он упал примерно в 10 раз по сравнению с 1980-ми годами.

При этом надо подчеркнуть, что именно сейчас Россия втягивается в такое состояние, когда насущно необходимыми станут именно автономные источники энергоснабжения. Это связано не только с острой потребностью в возобновлении массированных работ по разведочному и эксплуатационному бурению (хотя бы на нефть и газ), а также с нарастанием объема ремонтных работ на объектах инфраструктуры. Эти потребности все более покрываются импортными машинами.

С 2009 г. данные о числе произведенных в РФ дизелей и дизель-генераторов не публикуются. По данным Росстат,а в 2010 г. было произведено генераторных установок с дизельными двигателями суммарной мощностью 0,31 тыс. МВт, в 2012–2013 гг. — по 0,4 тыс. МВт.

| МАШИНОСТРОЕНИЕ: СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ | 24.07.2014 |

Наша рубрика основана на материалах работы Александра Гражданкина и Сергея Кара-Мурзы «Белая книга России. Строительство, перестройка и реформы: 1950–2012 гг.», где собран и представлен в виде длинных временных рядов обширный статистический материал о жизни всех сфер страны с середины XX века. Чтобы понимать, нужно знать. Авторы книги собирают и восстанавливают объективное знание о движении страны за последние десятилетия. Понимание же этих процессов они доверяют своим читателям.

В прошлый раз мы продолжили изучать ситуацию в отечественном машиностроении, сконцентрировав внимание на системообразующих машинах, от производства которых зависит состояние целых отраслей хозяйства. Теперь рассмотрим не менее важную составляющую системы больших машин. Это машины, выполняющие наиболее трудоемкие работы в строительстве (дорожном, жилищном, капитальном и др.), — при выемке, перемещении и планировке грунта, подъеме тяжестей и т.д. Можно сказать в целом, что в этой подотрасли реформа нанесла отечественному машиностроению тяжелейший удар. Вместо той модернизации и обновления моделей, которые планировались начиная с середины 1980-х годов, произошло свертывание и производства, и конструкторских разработок.

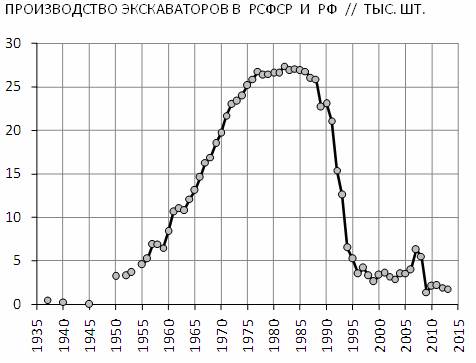

Посмотрим на динамику производства одной из главных массовых машин — экскаваторов. Уже к 1975 г. их производство в России вышло на стабильный уровень, позволяющий поддерживать хозяйственную деятельность страны с ее небольшим ежегодным приростом (около 3,5%). Этот уровень составлял выпуск 25–27 тыс. экскаваторов в год. В результате реформы производство экскаваторов рухнуло обвально, опустившись до 2,6 тыс. в 1999 г. В начале 2010-х мало что изменилось: в 2010 г. выпущено 2,1 тыс. экскаваторов, в 2012 г. — 1,9 тыс., в 2013 г. — 1,8 тыс. машин, и это меньше, чем выпускалось 60 лет назад в РСФСР.

Отечественное производство экскаваторов стабилизируется на уровне, абсолютно не соответствующем масштабам страны и ее потребностей, а чтобы заместить свое производство импортом потребуются очень большие валютные вложения. За 1996 и 1997 гг. в сумме импорт экскаваторов за вычетом экспорта составил 802 машины (около 2% от дореформенного уровня отечественного производства), а за 2005 и 2006 годы импорт экскаваторов за вычетом экспорта составил 18,1 тыс. машин (суммарной стоимостью 1,1 млрд долларов).

В 2010 г. импортировано 13 тыс. машин (на 985 млн долл., в среднем по 75,6 тыс. долл. за экскаватор), в 2011 г. — 49,5 тыс., в 2012 г. — 34.8 тыс. машин. В 1991 г. у 14,5% используемых в строительстве экскаваторов истек срок службы, в 1995 г. таких было 21,5%, в 2000 г. — 42,5%, в 2010-м — 37,3%, в 2012-м — 32%.

В 2012 г. парк экскаваторов в строительных организациях насчитывал 14,1 тыс. машин, из них 59,4% были зарубежного производства и 32% с истекшим сроком службы.

Главной большой машиной на строительстве зданий и сооружений являются башенные краны. После того как в середине 80-х годов было освоено производство кранов нового поколения и объем выпуска был вновь доведен до 2,5 тыс. кранов в год, началась реформа, и произошел катастрофический спад производства, которое в 1996-1999 гг. было практически прекращено — в 2000 г. было выпущено 36 башенных кранов. Затем производство стало понемногу восстанавливаться и достигло в 2005 г. выпуска 286 штук. В 2009 г. выпущено 38 башенных кранов, в 2010 г. — 62 крана, в 2012 г. — 152 крана, в 2013 г. 225 машин (более чем в 11 раз меньше, чем в 1990 г.). В 2012 г. парк башенных кранов в строительных организациях насчитывал 4,2 тыс. машин, из них 21% были зарубежного производства и 51% с истекшим сроком службы.

Не намного лучше обстоит дело и с производством кранов на автомобильном ходу — незаменимой массовой машины в строительстве и на транспорте. Начиная с середины 70-х годов в РСФСР поддерживался стабильный уровень их производства — около 15 тыс. машин в год. В результате реформы это производство было практически свернуто, упав в 1998 г. до 1,1 тыс. С 1999 г. имел место прирост производства, был даже почти достигнут уровень 1965 года в 7,4 тыс. машин, но вновь случился «кризис», и в начале 2010-х достигнут уровень полувековой давности. В 2012 г. парк автокранов в строительных организациях насчитывал 9,4 тыс. машин, из них 22% были зарубежного производства и 38% с истекшим сроком службы.

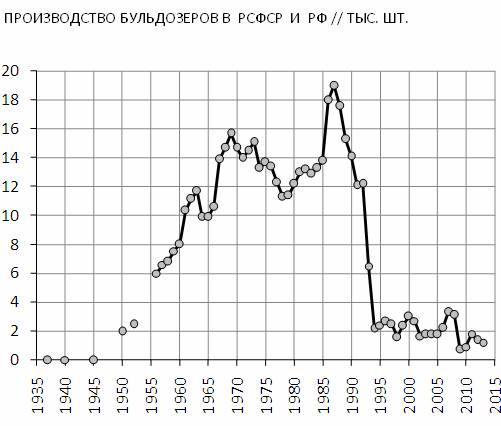

Необходимыми для строительства машинами являются бульдозеры и грейдеры. Их производство понесло примерно такой же урон в результате реформы, как и производство кранов и экскаваторов. По уровню производства откатились на 60 лет назад.

При этом надо сказать, что импорт всех этих машин лишь в малой степени компенсирует спад производства. В 1996-2000 гг. было продано на экспорт 1461 из произведенных в РФ бульдозеров, а закуплено по импорту 1472. То есть превышение импорта над экспортом за пять лет составило всего 11 машин. В 2005-2006 гг. было продано на экспорт 1335 бульдозеров, а закуплено по импорту 1665. В 2010 г. импортирован 1671 бульдозер за 335 млн долл., 2012 г. 3420 бульдозеров за 732 млн долл. В 2012 г. у 47% из 12,5 тыс. эксплуатируемых в стройорганизациях бульдозеров и у 47% из 4,9 тыс. автогрейдеров истек срок службы.

Вообще производство машин для строительства дорог понесло в годы реформы исключительно тяжелый урон. Если в 1990 г. было выпущено 15,4 тыс. больших машин для дорожного строительства, то к 1996–1997 гг. их выпуск снизился до 1,2-1,3 тыс. Это производство перестало отражаться в публикуемой статистике.

| МАШИНОСТРОЕНИЕ: ТРАКТОРЫ, КОМБАЙНЫ, ГРУЗОВИКИ И ДР. | 11.08.2014 |

Наша рубрика основана на материалах работы Александра Гражданкина и Сергея Кара-Мурзы «Белая книга России. Строительство, перестройка и реформы: 1950–2012 гг.», где собран и представлен в виде длинных временных рядов обширный статистический материал о жизни всех сфер страны с середины XX века. Чтобы понимать, нужно знать. Авторы книги собирают и восстанавливают объективное знание о движении страны за последние десятилетия. Понимание же этих процессов они доверяют своим читателям.

Продолжим изучать ситуацию в отечественном машиностроении.

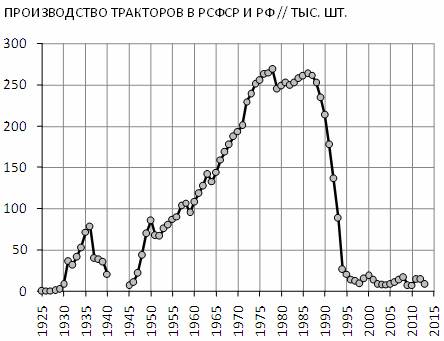

Самой важной и самой массовой машиной, главным элементом всей технологической системы сельского хозяйства, базой для многих специализированных машин (экскаваторов, бульдозеров и др.) является трактор. Развитие, начиная с 1930-х годов, мощного отечественного тракторостроения стало одним из важных условий выхода всего народного хозяйства СССР и РСФСР на уровень, соответствующий жизненным потребностям страны, — как в сфере производства, так и в сфере обороноспособности. Одним из важнейших результатов реформы 1990-х годов, который будет иметь долговременный характер и окажет большое влияние на развитие России, является почти полная ликвидация отечественного тракторостроения.В 2013 г. в РФ было выпущено 8,7 тыс. тракторов, а в начале реформ в 1990 г. — 213,6 тыс. машин. За годы реформирования отрасли производство тракторов снизилось в 24,5 раза. С конца 1990-х в РФ производится столько же тракторов, как первые послевоенные годы в РСФСР.

Свернуто производство даже тех машин, которые были любимым объектом пропаганды реформаторов, в пику «гигантомании плановой экономики», — производство минитракторов. Еще в 1991 г. было произведено 4,2 тыс. минитракторов, а в 1998 г. их было выпущено всего 134 шт. За 14 лет восстановительного роста в 2000–2013 гг. было выпущено 9260 минитракторов (это меньше, чем за 1991–1992 гг.).

Остановка отечественного производства тракторов в малой степени компенсируется импортом. Так, в 2000 г. превышение импорта над экспортом составило около 13 тыс., в 2004 г. — 29 тыс., в 2006 г. — 52,8 тыс. тракторов. В 2010 г. на экспорт отправлено 3,5 тыс. тракторов (на 30,4 млн долл.), а импортировано 44,8 тыс. (за 1184 млн долл.).