Резко, почти в 5 раз, снизилось с середины 1980-х годов к 1998 году производство проката с упрочняющей термической обработкой. С 2000 г. производство возросло до уровня середины 1980-х.

Основные виды проката с упрочняющей термической обработкой —железнодорожные рельсы и упрочненный сортовой арматурный прокат. Производство рельсов изменялось так:

Необходимым для строительства высококачественным материалом является упрочненный сортовой арматурный прокат. Его производство на новых прокатных станах быстро наращивалось в РСФСР в 1980-е годы. Этот процесс был резко прерван реформой, и производство этого материала стало безостановочно снижаться вплоть до 1998 г., после которого сохранялось на очень низком уровне, после чего испытало бурный рост в 2005–2007 гг. Динамика роста и падения производства представлена на рисунке (после 2009 г. показатель не публикуется):

В принципе сходное положение сложилось и с производством других специальных металлических материалов, производство которых как раз предполагалось расширять в ходе модернизации промышленности.

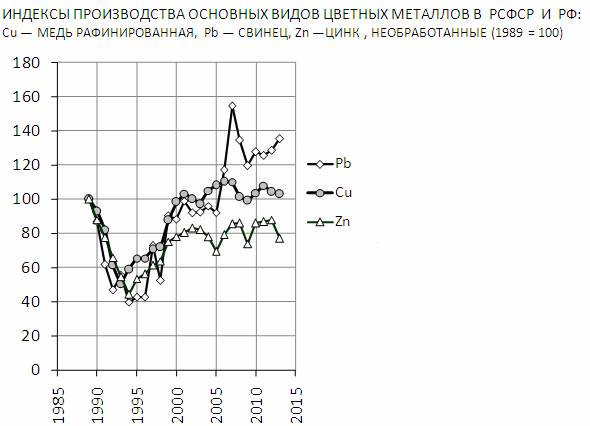

Сведения о производстве цветных металлов в тоннах в статданных не приводятся. В годы реформ стали публиковаться сведения о темпах роста (снижения) производства основных видов цветных металлов, исходя из которых могут быть определены индексы этого производства по сравнению с уровнем 1989 года. В первую пятилетку реформ производство меди, свинца и цинка сократилось вдвое. К 2000 г. производство меди и свинца было восстановлено. В 2012 г. производство меди превышало дореформенный уровень на 2%, свинца — на 23%, а по цинку отставало на 12%.

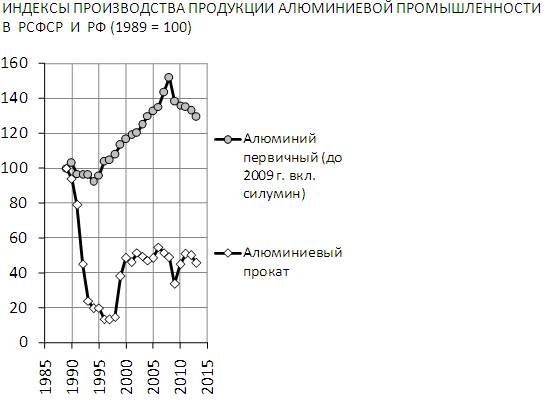

Напротив, в годы реформ почти не было падения производства алюминия, и к 2012 г. уровень 1989 г превышен на треть. Вместе с тем производство алюминиевого проката сократилось к 1998 г. в 7,5 раза. В начале 2010-х выпуск такой продукции отставал вдвое от дореформенного уровня производства.

Производство проката из никеля в начале 2010-х практически свернуто даже по сравнению с 1994 г. Производство никеля пострадало в меньшей степени: сократившись к 1996 г. почти вдвое, в начале 2010-х было восстановлено на уровне 70–75% от дореформенного:

В первые годы реформ на четверть сократилось производство золота (за 1991–1998 г.) и в 3,6 раза производство ювелирных изделий (в 1990 г. — 87,8 т, а в 1998 г. — 24,6 т). К 2001 г. добыча золота была восстановлена, а к 2013 г. превысила уровень 1991 г. в 1,7 раза. Отметим, что в 2012 г. в России было произведено 22,5 тыс. наград из недрагоценных металлов, плакированных драгоценными металлами. 1,7 млн ювелирных изделий с бриллиантами (в 2013 г. 1,9 млн) и 802 тыс. обручальных колец (в 2013 г. 732 тыс.), т.е. примерно по 3 «непростых украшений» на 5 зарегистрированных браков. За 2000–2013 гг. производство ювелирных изделий из бриллиантов выросло более чем в 11 раз.

Отметим, что рентабельность металлургического производства и производства готовых металлических изделий в рыночных реформах «турбулентно» сокращается: еще в 1992 г. она здесь составляла 54%, в 1995 г. — 22%, в 2000 г. — 26%, в 2005 г. —27%, в 2010 г. — 19%, в 2011 г. — 14%, в 2012 г. — 11%.

| МАШИНОСТРОЕНИЕ | 18.07.2014 |

Наша рубрика основана на материалах работы Александра Гражданкина и Сергея Кара-Мурзы «Белая книга России. Строительство, перестройка и реформы: 1950–2012 гг.», где собран и представлен в виде длинных временных рядов обширный статистический материал о жизни всех сфер страны с середины XX века. Чтобы понимать, нужно знать. Авторы книги собирают и восстанавливают объективное знание о движении страны за последние десятилетия. Понимание же этих процессов они доверяют своим читателям.

В прошлый раз мы рассмотрели ситуацию в металлургии. Изучим теперь влияние рыночной реформы на динамику машиностроения.

В ходе развития отечественного машиностроения происходило, прежде всего, обеспечение хозяйства страны теми ключевыми видами машин и механизмов, которые брали на себя выполнение самых массовых трудоемких работ. Даже и на этих направлениях машиностроение не могло еще удовлетворить самые острые потребности хозяйства за очень короткий, по сравнению с промышленным Западом, срок советской индустриализации. Например, максимум, которого удалось достичь в РСФСР в насыщении сельского хозяйства тракторами, составил всего 11 машин на 1000 га пашни (1985–1988) — при среднеевропейской норме 120 машин на 1000 га.

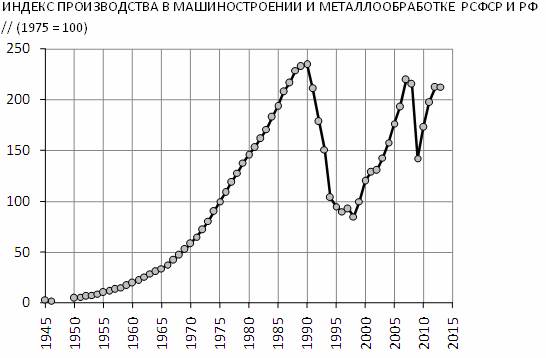

Начатая в 1990 г. реформа парализовала машиностроение России и за восемь лет простоя производственных мощностей привела к его глубокой деградации. Крупные машиностроительные предприятия были расчленены, так что число предприятий в начале реформ выросло в 10 раз и в 1997 г. достигло 58,4 тыс.

Затем произошло укрупнение — в 2004 г. — до 50,3 тыс. и в 2005 г. — до 22,9 тыс., в 2012 г. — до 6,4 тыс.

С 1999 г. в машиностроении начался восстановительный рост производства примерно в том же темпе, что и до реформ. Однако уровень 1990 г. не был достигнут, теперь машиностроение стало подвержено влиянию турбулентностей внешнемировых кризисов. Падение и рост уровня производства в отрасли представлены на рисунке: