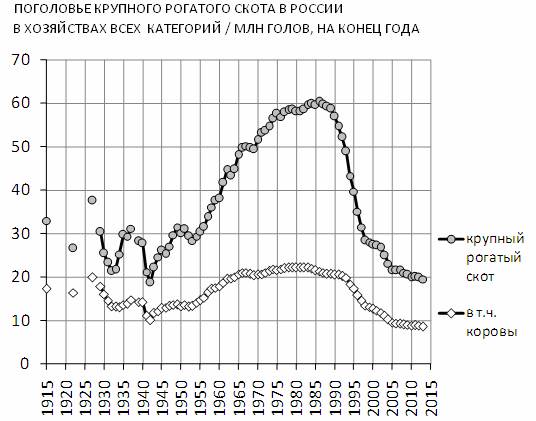

Важнейшим показателем развития животноводства является поголовье крупного рогатого скота и, в частности, коров. Это база для производства главных продуктов — мяса и молока.

Динамика изменения поголовья крупного рогатого скота в РСФСР и РФ дает красноречивую картину развития большой отрасли отечественного сельского хозяйства в длительном историческом диапазоне и наглядно отражает воздействие рыночной реформы:

На этом графике отражены драматические периоды нашей истории в ХХ веке. Все крупные социальные изменения сразу сказывались на животноводстве. Мы видим спад поголовья в результате I Мировой и Гражданской войн, его восстановление, с существенным приростом, в годы нэпа, затем катастрофический спад в первые годы коллективизации — с 37,6 млн голов в 1928 г. до 21,4 млн в 1933 г. — и очень быстрое восстановление поголовья при изменении устава колхозов — с одновременным укреплением подворий.

Затем наблюдается новый спад поголовья в результате Великой Отечественной войны и потом, с небольшой заминкой в 1953–1954 гг., неуклонный рост до уровня свыше 60 млн голов в 1980-е годы.

То, что произошло с животноводством в ходе реформы после 1990 г., не имеет прецедентов в истории — мы в течение 15 лет наблюдали безостановочное и быстрое сокращение поголовья — в том же темпе, как за 4 года коллективизации, с той лишь разницей, что нет спасительного изменения и признаков роста. Резкое падение замедлилось лишь в 2005 г.

Поголовье скота упало за годы реформы почти в три раза — на 37 млн голов, без войны и стихийных бедствий. Мы имеем сейчас крупного рогатого скота существенно меньше, чем в 1916 г. и даже чем в 1923 г. — после того как страна пережила 9 лет тяжелейших войн (Ссылки на то, что в 1980-е годы в США тоже произошло сокращение поголовья крупного рогатого скота, несостоятельны, так как природа этого процесса в РФ и США различна. В США в ходе модернизации животноводства был сделан упор на интенсивность производства и резко повышена продуктивность скота. В РФ в ходе реформы сокращение поголовья происходило параллельно с технологическим регрессом и снижением продуктивности). К 2013 г. поголовье крупного рогатого скота стало даже меньше, чем в перегибы коллективизации — по-видимому, по этому показателю «пробит» исторический минимум за весь ХХ век.

Надо подчеркнуть важное обстоятельство, которое обычно упускается из виду. Сегодня в новой России меньше скота, чем в советской в 1923 г., а население (значит, и число потребителей продуктов животноводства) с тех пор увеличилось почти в полтора раза. Таким образом, в расчете на душу населения тот удар, который реформа нанесла по животноводству, гораздо тяжелее, чем можно судить по уровню поголовья скота. В 1970-х годов РСФСР вышла на стабильный уровень выше 40 голов крупного рогатого на 100 чел. населения. За годы реформы к 2013 г. этот показатель упал в 2,7 раза до 14 голов/100 чел.

Отдельно следует выделить число коров на душу населения. В 1996–1997 гг. Россия перешла рубеж, какого, похоже, даже в войну не переходила, — у нас стало меньше одной коровы на 10 человек.

Перед реформой, в 1990 г., в РСФСР было почти 14 коров на 100 человек, в 2000 г. уже осталось 9 коров на 100 чел. населения, а в 2012-2013 гг. — 6 коров.

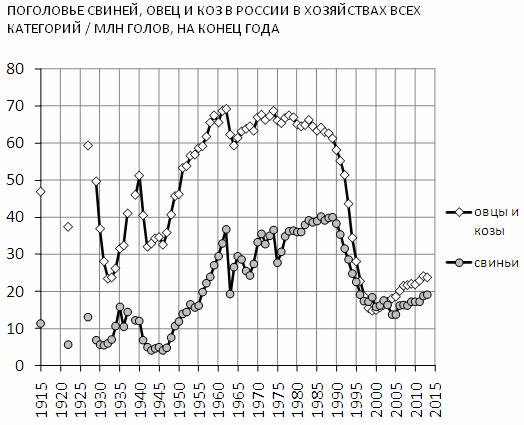

Динамика поголовья свиней испытывает более резкие колебания — хозяйства легче «сбрасывают» поголовье свиней при изменении конъюнктуры и быстрее наращивают его, когда положение улучшается. После войны в РСФСР свиноводство быстро развивалось — с очень низкого (4,1 млн голов) послевоенного уровня до стабильного уровня в 40 млн голов в конце 1980-х годов. В результате реформы к 2004 г. поголовье упало до 13,7 млн голов — как в начале 1950-х. Существенного роста пока не наблюдается, в 2013 г. было 19,2 млн голов, как в середине 1950-х.

Больше всего от реформы пострадало овцеводство. Поголовье овец и коз с 1958 г. по 1990 г. поддерживалось на уровне более 60 млн., поднимаясь иногда до уровня 67–68 млн голов. С началом реформы оно стало снижаться, упав от максимальных значений почти в 5 раз — в 1999 г. в РФ оставалось всего 14,8 млн овец — по-видимому, исторический минимум ХХ века. На рубеже 2000-х поголовье овец и коз стало даже меньшим, чем поголовье свиней (в 1990 г. наоборот оно было в 1,5 раза большим). Затем поголовье несколько приросло. В 2013 г. в РФ было 23,8 млн овец и коз — пока еще меньше, чем в 1934 г.

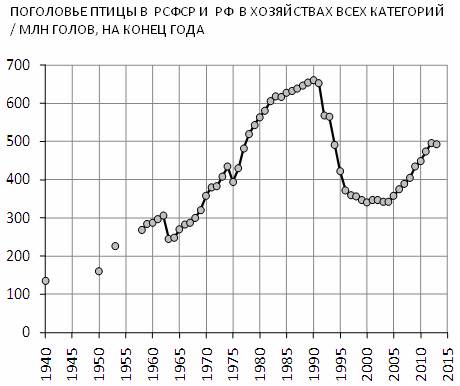

Крупной отраслью в сельском хозяйстве РСФСР стало птицеводство, которое в большой своей части приобрело промышленный, интенсивный характер и стало базироваться на довольно высоких технологиях.

Поголовье птицы быстро росло в послевоенный период, что, наряду с молочным животноводством, позволило решить в стране проблему обеспечения животным белком (в виде яиц и мяса бройлеров).

В результате самых первых шагов реформы поголовье птицы, особенно на современных птицефабриках, зависящих от бесперебойных поставок сложных комбикормов, пришлось резко сократить. На 1 января 1991 г. в РСФСР было 660 млн голов птицы, а в 1999–2003 гг. ее поголовье находилось уже на уровне около 340–350 млн голов. В начале 2010-х поголовье птицы составляло чуть менее 500 млн голов — это уровень середины-конца 1970-х.

Больше всего пострадало поголовье в сельскохозяйственных предприятиях, то есть в наиболее продуктивной категории хозяйств. Здесь поголовье птицы к 2000 г. сократилось в 2,3 раза. Но за это же время сократилось в 1,5 раза и количество птицы на подворьях населения, а фермеры практически не занимаются птицеводством (в 2000 г. они содержали всего 0,6% общего поголовья птицы в РФ, в 2010 г. — 1%, в 2013 г. — 1,5%).

Упомянем еще специфический вид животноводства, играющий, однако, жизненно важную роль для народов Севера России — оленеводство. В начале 1990-х годов (на 1 января 1991 г.) в РСФСР имелось 2,26 млн головоленей. В 2000 г. их осталось 1,2 млн. Для некоторых регионов резкое сокращение поголовья оленей означало экономическую и социальную катастрофу. Например, в Чукотском автономном округе оленеводство было важнейшей отраслью хозяйства, и здесь в 1991 г. имелась 491 тыс. голов оленей. В результате реформы к 2000 г. насчитывалось лишь 103,5 тыс. голов — почти в пять раз меньше. В 2012 г. поголовье северных оленей составляло 1,6 млн голов.

| ПРОИЗВОДСТВО МЯСА И МОЛОКА: ДО И ПОСЛЕ РЕФОРМЫ | 28.04.2014 |

Наша рубрика основана на материалах работы Александра Гражданкина и Сергея Кара-Мурзы «Белая книга России. Строительство, перестройка и реформы: 1950–2012 гг.», где собран и представлен в виде длинных временных рядов обширный статистический материал о жизни всех сфер страны с середины XX века. Чтобы понимать, нужно знать. Авторы книги собирают и восстанавливают объективное знание о движении страны за последние десятилетия. Понимание же этих процессов они доверяют своим читателям.

Продолжим рассматривать влияние реформ на животноводство.

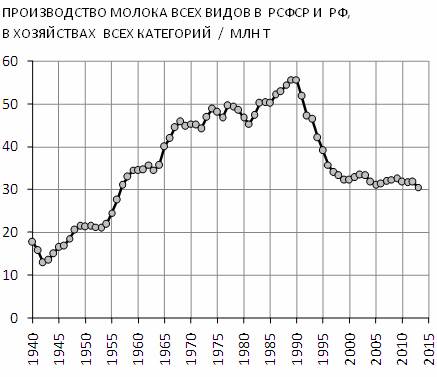

Рассмотрим динамику производства конечных продуктов животноводства. Важнейший из них — молоко.Создание в РСФСР крупного современного молочного животноводства было одним из важнейших достижений экономической и социальной политики послевоенного периода. В 1945–1946 гг. производство молока в РСФСР составляло 16,6 млн т в год — как после Гражданской войны. В 1970-е годы производство молока вышло на стабильный уровень 45–50 млн т, а в 1989 и 1990 гг. его производилось по 55,7 млн т.

Динамика производства молока начиная с 1940 г.:

Реформа повлекла за собой быстрый и неуклонный спад производства — к 1999 г. оно сократилось до валового уровня 1957 г. Такого низкого уровня производства молока на душу населения, как в 1999–2013 гг. (в среднем 223 кг на душу населения), в России не было с середины 1950-х. Импорт в незначительной степени компенсирует спад производства и потребления молока и молочных продуктов.

О состоянии мясного животноводства можно судить по графику:

На графике приведена динамика производства скота и птицы на убой начиная с послевоенных лет. Длительная антиколхозная пропаганда создала в массовом сознании искаженное представление о якобы застойном характере или даже кризисе этой отрасли в РСФСР. Полная историческая панорама позволяет реалистично взглянуть на развитие мясного животноводства, как в советский период, так и в ходе рыночной реформы, приведшей к ликвидации крупных сельскохозяйственных предприятий (колхозов и совхозов).

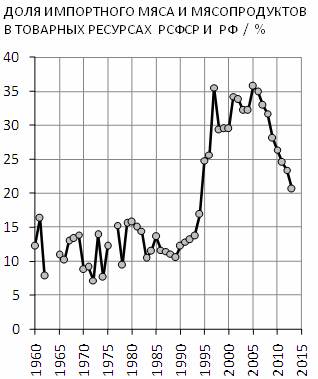

Реформа означала не просто спад отечественного производства, но и замещение его продукции на российском рынке импортом:

Резкий спад суммарной доли импорта мяса и мясопродуктов в их товарных ресурсах после 2005 г. объясняется не только ростом производства мяса птицы и свинины, но и загрузкой мясоперерабатывающих мощностей (импортным и отечественным сырьем). Для данных Рис. 3 следует учесть, что к мясопродуктам относятся колбаса, мясокопчености, мясные и мясорастительные консервы, котлеты, пельмени и т.п. Т.е. в располагаемых ресурсах они считаются произведенными в России, даже если сырьем для них послужило импортное мясо. Доля импорта отдельно мяса в его товарных ресурсах в 2002 г. составляла 47%, в 2005-м — 45,9%, в 2010-м — 34%, в 2012-м — 30%. Такой разрыв с данными предыдущей диаграммы, на которой отображена динамика доли импортного мяса, косвенно свидетельствует и о снижении содержания собственно мяса в потребляемых россиянами мясопродуктах.

Импорт в РФ мяса и мясопродуктов в последние годы осуществлялся так:

В годы реформ изменилась и структура производства мяса и субпродуктов в России. Так производство говядины и телятины снизилось за 1990-2012 гг. в 2,6 раза, по этому показателю РФ находится на уровне РСФСР начала 1960-х. Производство баранины и козлятины к 2003 г. сократилось почти в 3 раза, к 2012 г. это отставание сокращено до двукратного. Послевоенный уровень здесь пока не достигнут.

Восстановительный рост производства мяса после 2005 г. определяется в основном вкладом нового птицеводства и свиноводства. В 70-е годы была реализована программа становления современного промышленного мясного птицеводства — одной из самых высокотехнологичных отраслей сельского хозяйства. Продержавшись на пике всего три года (1988-1990 гг.), эта отрасль была буквально обрушена реформой. Пришли в запустение новые, недавно оборудованные птицефабрики. Сейчас спрос на отечественную продукцию возрос, и с 1998 г. наблюдается быстрый рост производства мяса птицы — в 2012 г. дореформенный уровень уже превышен в 2 раза.

По ряду качественных параметров отечественная продукция всегда уступала импортной (много нареканий вызывали упаковка и способ складывать ножки у цыпленка). Однако были и некоторые достоинства: отечественные птицефабрики и животноводческие комплексы были построены, а кадры подготовлены в условиях плановой системы. Она были ориентирована на удовлетворение потребностей, а не на прибыль, и потому в корм птице и скоту не добавлялись гормоны и другие стимуляторы роста, вредные для здоровья человека.

К числу важнейших продуктов питания, богатых белком, относятся куриные яйца. За советский период после Великой Отечественной войны в стране было создано крупное промышленное птицеводство, и производство яиц в СССР возросло с 7,5 млрд в 1946 г. до 84,8 млрд в 1989 г. (в 1913 г. в России в границах СССР было произведено 9,5 млрд яиц). В РСФСР в 1988-1989 гг. производство яиц удерживалось на уровне 49 млрд. Производство яицпотерпело в ходе реформы относительно меньший урон по сравнению с молоком и мясом. Со среднегодового уровня пятилетки 1986-1990 гг. 47,9 млрд штук производство снизилось до минимума 31,9 млрд в 1996 г., затем несколько поднялось. В начале 2010-х производство яиц восстановлено на уровне начала 1980-х. Пореформенные изменения в производстве яиц таковы:

За время реформы происходило некоторое увеличение доли в производстве яиц хозяйств населения — с 21% в конце 80-х годов до 30-31% в 1995-1999 гг., затем к 2013 г. она снизилась до 21,2%. Фермеры этим видом производства практически не занимаются (их доля в 2013 г. составляла 0,7% общего производства яиц в хозяйствах всех категорий). Спад производства яиц практически не компенсировался импортом.

Резко падало с самого начала реформы производство шерсти — важного сырья для текстильной промышленности. В РСФСР население стабильно обеспечивалось шерстяными тканями отечественного производства, изготовленными из отечественного сырья. В результате реформы обе части этой производственной системы — и животноводство, и промышленность — парализованы.

Следует подчеркнуть, что в результате расчленения СССР отечественная текстильная промышленность лишилась надежного обеспечения сырьем для производства шелковых и шерстяных тканей — и при этом резко сократилось собственное производство шерсти.

| СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ: ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ | 07.05.2014 |

Наша рубрика основана на материалах работы Александра Гражданкина и Сергея Кара-Мурзы «Белая книга России. Строительство, перестройка и реформы: 1950–2012 гг.», где собран и представлен в виде длинных временных рядов обширный статистический материал о жизни всех сфер страны с середины XX века. Чтобы понимать, нужно знать. Авторы книги собирают и восстанавливают объективное знание о движении страны за последние десятилетия. Понимание же этих процессов они доверяют своим читателям.

Продолжим рассматривать влияние реформы на сельское хозяйство России.

Изменение в ходе реформы экономических условий деятельности сельскохозяйственных предприятий подорвало воспроизводство их материально-технической базы. До этого, особенно начиная с 70-х годов, эта база в РСФСР развивалась очень быстро — село насыщалось техникой и кадрами, энергетическими мощностями и другими основными фондами. Налаживалась система обеспечения и топливом, и удобрениями, развивались новые отрасли промышленности, производящие нужные для села материалы.

Основные фонды колхозов, совхозов и межхозяйственных сельскохозяйственных предприятий РСФСР выросли с 1970 по 1990 г. в расчете на одного работника с 3,7 до 27,3 тыс. руб., а в расчете на 100 га сельхозугодий с 19,3 до 129,8 тыс. руб. При этом и в ходе пятилетки 1985-1990 гг. продолжался быстрый рост основных фондов.

По основным показателям советское сельское хозяйство вышло в число высокоразвитых. В 1989 г. в РСФСР на одного работающего приходилось 35,3 киловатт энергетических мощностей (Энерговооруженность 1 работника в сельском хозяйстве РСФСР была примерно на 40% выше, чем в среднем по СССР ), а в Италии в 1988 г. 23 кВт, в Нидерландах 30,5, в Дании 39, в Венгрии 9,5 кВт. Сильно различались энерговооруженность труда в сельском хозяйстве у СССР и США - в США на одного работника приходилось 105 кВт. Но по этому показателю США резко выпадали из общего ряда высокоразвитых стран — работники там снабжены избыточными энергетическими мощностями. В расчете же на 100 га пашни разница была не так велика — 259 кВт в СССР и 405 кВт в США.

За 1970-1990 гг. материально-техническая база сельского хозяйства в СССР перешла на качественно новый уровень развития. Она обновлялась даже быстрее, чем в промышленности: в 1990 г. ввод в действие новых основных фондов (без скота) составлял в сельском хозяйстве 7%, а коэффициент выбытия 3,3% от наличия основных фондов на конец 1989 г. В промышленности эти показатели были равны 6,0% и 1,8%, соответственно.

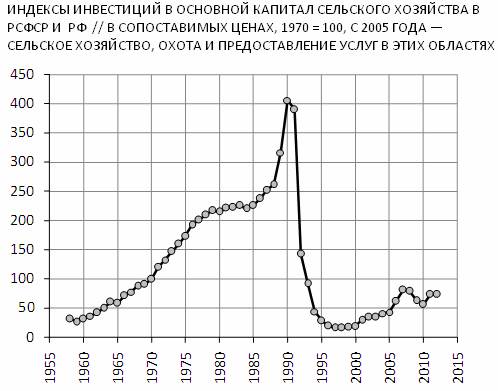

С началом реформы, уже в 1991 г. практически прекратилось обновление материально-технической базы сельскохозяйственных предприятий. Капиталовложения (инвестиции) в основной капитал сельского хозяйства в ходе реформы к 1998 г. уменьшились по сравнению с 1990 г. в 25 раз и в последние годы остаются в 7-8 раз более низкими, чем непосредственно перед реформой 1990-х. Динамика этого показателя такова:

Государство в ходе реформы практически перестало делать капиталовложения в сельское хозяйство. В 1990 г. государственные ассигнования составили 71% инвестиций в производственные объекты сельского хозяйства РСФСР (остальные капиталовложения делали колхозы). В 2001 г. доля бюджетных средств в капиталовложениях в АПК (и так уже уменьшившихся в 14 раз) составила всего 5,6%. С 1995 г. по 2001 г. доля средств для инвестиций в агропромышленную сферу из федерального бюджета сократилась с 16,8% до 2% из бюджетов субъектов федерации и местных бюджетов — с 13,8% до 3,4%. В 2005 г. и 2010 г. доли бюджетных средств в инвестициях в основной капитал, направленных на развитие сельского хозяйства, составляли 4,3% и 2,3%.

Надежды на иностранного инвестора пока не оправдались. Доля сельского хозяйства (с 2005 г. включая охоту и лесхоз) в общем объеме инвестиции в основной капитал организаций с участием иностранного капитала составляла в 1993 г. 0,16%, в 1995-м —0,7%, в 2000-м — 0,5%, в 2005-м — 0,8%, в 2010-м — 1,3% в 2012-м — 2,3%.

Суммарная доля сельского хозяйства, охоты и лесхоза в иностранных инвестициях составила в 2005 г. 0,2%, в 2010 г. и 2012 г. — по 0,4%. При этом доля прямых иностранных инвестиций составляла в 2010 г. — 0,3%, в 2012 г. — 0,2%.

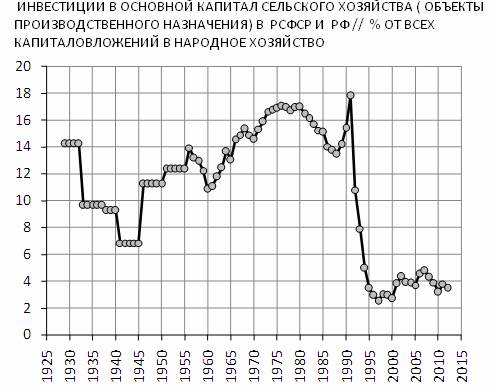

Относительно всех капвложений в основной капитал в РФ инвестиции в сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство с самого начала реформы упали более чем втрое и уже с 1995 г. их доля не превышала 5% — это меньше, чем в годы Великой Отечественной войны (в 1941-45 гг. — 6,8%, в 1970-м — 15%, в 1980-м — 17%, в 1990-м — 15,4%, в 1997 — 2,5%, в 2000 — 2,7%, в 2005 — 3,9%, в 2010 — 3,3%, в 2012 — 3,8%). Взгляните на динамику этого показателя:

За годы реформ 1991-2012 гг. недовложения в основной капитал сельского хозяйства РФ (по уровню 1990 г.) составили около 1,6 трлн долл. США. Для сравнения, это составляет 75% объема ВВП России за 2012 г.

Реформа привела к разрушению цикла воспроизводства материально-технической базы сельского хозяйства. В 1995 г. коэффициент обновления (ввод в действие) основных фондов упал до 0,6%, а в 1998 г. до 0,5%, и оставался менее 1% до 2005 г. В начале 2010-х ежегодный коэффициент обновления основных фондов составляет в среднем 4%, т.е. цикл обновления теперь оценивается примерно в 25 лет, тогда как до реформы — вдвое меньше (в 1985-89 гг. — около12 лет).

Коэффициент выбытия основных фондов крупных и средних сельскохозяйственных предприятий почти с самого начала реформ существенно превышал коэффициент ввода — в 1993-2006 гг. основные фонды отрасли только сокращались. В 2002-2003 гг. коэффициент выбытия ежегодно составлял 3,1%, в 2005 г. — 4,2%, в 2010-м — 2,2%, в 2012-м — 2,4%. Только с 2007 г. выбытие стало меньше ввода и наметился прирост основных фондов в 1,3% (в 2012 г. 1,7%).

Степень износа машин и оборудования в сельскохозяйственных организациях на 1 июня 1992 г. составляла 44,6%. В первую десятилетку реформы резко снизилось поступление в организации новой сельхозтехники. Парк сельхозтехники стал стремительно сокращаться (примерно в темпе дореформенного роста). После 2000 г. напротив, при практически неизменном темпе списания изношенной сельхозтехники стал незначительно повышаться ее коэффициент обновления (в абсолютных величинах поставки новой техники замедлили темп своего падения, в 2000-х приобретение тракторов сократились еще почти вдвое, зернокомбайнов в 1,5 раза). Все это происходило на фоне продолжающегося сокращения парка сельхозмашин, поэтому степень их износа в среднем стала уменьшаться. Так, в сельхозорганизациях средний износ машин и оборудования составил в 2005 г. 46,5%, а в коммерческих организациях сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) в 2005 г. 42,3%, в 2010 г. 41,4% в 2012 г. 46,6%.

Другими словами, средний износ сельхозмашин и оборудования в РФ после 2000 г. в основном снижался не вследствие техперевооружения парка, а главным образом за счет его масштабного сокращения из-за выбытия полностью изношенной сельхозтехники с незначительным повышением доли новых машин. Это хорошо видно на примере динамики поставок и списания тракторов сельскохозяйственным организациям.

Только в начале 2000-х стали публиковаться данные о критическом износе сельхозтехники. Полностью изношенные машины и оборудование составляли в сельском хозяйстве в 2003 г. 29,1% машинного парка, в 2005 г. — 18,8%, в 2008 г. — 8,5%, в 2010 г. — 8,6%, в 2012 г. — 9,6%. Темпы ввода новых основных фондов и ликвидация изношенных не соответствуют их изношенному состоянию. Так, в 2012 г. суммарная доля ввода в действие основных фондов и списания изношенных (6,5%) была даже меньше доли полностью изношенных основных фондов (7%).

| ИНФРАСТРУКТУРА СЕЛА: ЛИНИИ, СЕТИ, ДОРОГИ | 20.05.2014 |

Наша рубрика основана на материалах работы Александра Гражданкина и Сергея Кара-Мурзы «Белая книга России. Строительство, перестройка и реформы: 1950–2012 гг.», где собран и представлен в виде длинных временных рядов обширный статистический материал о жизни всех сфер страны с середины XX века. Чтобы понимать, нужно знать. Авторы книги собирают и восстанавливают объективное знание о движении страны за последние десятилетия. Понимание же этих процессов они доверяют своим читателям.

Продолжим рассматривать влияние реформы на сельское хозяйство России.

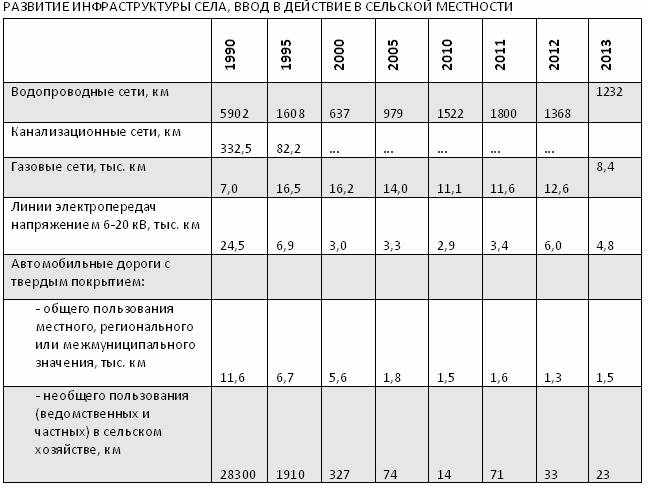

Массивным элементом материально-технической базы сельского хозяйства является инфраструктура. Это прежде всего дороги и линии электропередач. Известно, что именно в создании современной инфраструктуры отечественное сельское хозяйство сильно отставало от западного — в силу огромной стоимости работ. Это вызывало перерасход средств во время уборки и транспортировки продукции, значительные ее потери. Сеть дорог с твердым покрытием в России по своей плотности просто не сопоставима с сетью в других развитых странах — в РСФСР в 1990 г. имелось 23 км дорог общего пользования с твердым покрытием на 1000 кв. км территории. А, например, во Франции 1364 км, в Англии 1499 км, даже в Польше 493 км.

Понятно, что малонаселенные области Сибири следовало бы исключить из сравнения. Но и в Центральном районе (12 областей) РСФСР, вполне сравнимом с Францией, было всего 131 км дорог с твердым покрытием на 1000 кв. км, а в исключительно важном сельскохозяйственном Поволжском районе — 82 км.

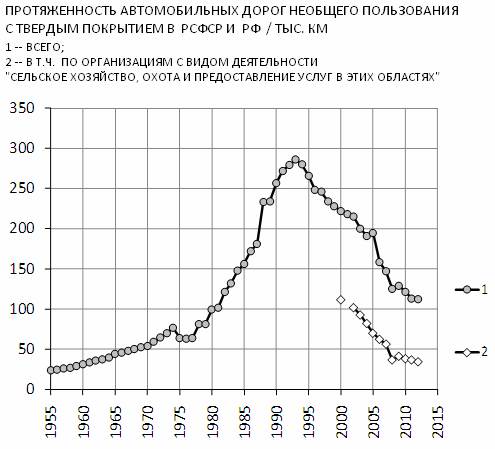

Решать проблему бездорожья можно только путем строительства дорог. В 1980-е годы для этого были уже накоплены средства и создана система строительных организаций. Начался быстрый рост дорожного строительства. Трудно назвать другую программу, которая была бы прервана рыночной реформой столь резко, как строительство дорог.

При этом именно строительство внутрихозяйственных дорог, то есть относящихся именно к инфраструктуре сельского хозяйства, сократилось в наибольшей степени. В 1986–1988 гг. было построено 43,3 тыс. км таких дорог, в 1990-м — 28,3 тыс. км, в 1995-м — 1,9 тыс. км, в 1998-м — 270 км, в 2000-м — 327 км, в 2005-м — 74 км, в 2009-м — 7 км, в 2010-м — 14 км, в 2011-м — 71 км, в 2012-м — 33 км. Более того, сеть местных и внутрихозяйственных дорог с твердым покрытием в России сокращается из-за недостатка средств на их содержание. Этот фактор усугубился вследствие развала системы крупных сельскохозяйственных предприятий (колхозов и совхозов).

Готовая статистика протяженности дорог местного значения начинает новый отсчет с 2006 г., поскольку меняется классификация таких дорог, вводятся категории дорог регионального и межмуниципального значения, они переводятся из одной категории в другую, прежний временной ряд нарушен. О масштабах сокращений автодорог в сельской местности косвенно можно судить по динамике протяженности дорог необщего пользования с твердым покрытием:

За годы реформ сократился не только ввод, но и ухудшилось обслуживание и ремонт дорог, часть их формально выводится из эксплуатации, и это касается именно дорог местного значения. В 1975–1990 гг. в среднем ежегодно выбывало 1,7 тыс. км автодорог с твердым покрытием, а вводилось ежегодно 23,5 тыс. км. С началом реформы выбытие резко увеличилось, а строительство стало сокращаться, но до 2000-х ввод все-таки опережал выбытие. В 1991-1995 гг. выбывало в среднем уже 10 тыс. км в год, но строилось 22,2 тыс. км в год, в 1996–2000 гг. — 5,6 и 6,6 тыс. км в год. Тревожный перелом наступил в 2003 г., когда впервые в России было зафиксировано сокращение дорожного фонда, а в целом за пятилетку 2001–2005 гг. ежегодное выбытие (10,2 тыс. км в год) автодорог с твердым покрытием превысило ввод (3,6 тыс. км в год).

Как уже отмечалось, с 2006 г. изменялись методики классификации и учета автодорог, и ситуацию с сокращением дорожного фонда РФ удалось «выправить» - общими усилиями строителей и методистов протяженность автодорог с твердым покрытием выросла в РФ в 2006–2010 гг. на 62 тыс. км, хотя за эти же годы построено и реконструировано было вчетверо меньше — 14,8 тыс. км. Другими словами некоторые автодороги из ранее выбывших были признаны пригодными к эксплуатации и какая-то часть была переквалифицирована в дороги с твердым покрытием, ранее ими не считавшимися. С середины 2000-х автодороги с твердым покрытием берегут и перестали официально выводить из эксплуатации. Однако это совсем не значит, что удастся быстро восстановить ранее выбывшие из эксплуатации автодороги.

В целом масштабы строительства и реконструкции инфраструктуры российского села в результате реформы резко снизились — за исключением работ по газификации. Это видно из таблицы:

| СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА СЕЛА | 23.05.2014 |

Наша рубрика основана на материалах работы Александра Гражданкина и Сергея Кара-Мурзы «Белая книга России. Строительство, перестройка и реформы: 1950–2012 гг.», где собран и представлен в виде длинных временных рядов обширный статистический материал о жизни всех сфер страны с середины XX века. Чтобы понимать, нужно знать. Авторы книги собирают и восстанавливают объективное знание о движении страны за последние десятилетия. Понимание же этих процессов они доверяют своим читателям.

Продолжим рассматривать влияние реформы на сельское хозяйство России. на очереди изменения в социальной сфере села в ходе реформы.

Первым и самым прямым следствием социальных изменений стало резкое падение заработной платыработников сельского хозяйства. Динамика изменений такова:

Надо подчеркнуть, что средняя зарплата у работников сельского хозяйства снизилась совершеннонепропорционально другим отраслям. Это снижение никак не оправдано сокращением производства — по этому показателю сельское хозяйство мало отличается от промышленности. Ничуть не меньше стали в сельском хозяйстве затраты труда работников — напротив, тяжесть труда значительно возросла из-за деградации технологической базы и сокращения использования энергии. Следовательно, в результате реформы произошла глубокая дискриминация работников сельского хозяйства по сравнению с другими отраслями производства.

В 2006 г. средняя номинальная начисленная зарплата в сельском хозяйстве России была 4569 руб. в месяц, а у служащих банков и страховых компаний — 27885 руб., то есть в 6,1 раза больше, чем у работников сельского хозяйства (речь идет именно о зарплате, а не о доходах собственников капитала). В 2010 г. разница средних зарплат работников организаций сельского хозяйства (включая охоту и лесное хозяйство) и финансовой деятельности составляла 4,7 раза (10,7 и 50,1 тыс. руб.), в 2013-м— 4 раза (15,4 и 60,6 тыс. руб.).

Важнейшим жизненно важным благом и даже условием жизни является жилье. После войны в РСФСР выполнялась программа интенсивного жилищного строительства, в том числе на селе. Реформа повлекла за собой резкое — в три раза по сравнению с серединой 80-х годов — сокращение жилищного строительства в сельской местности. В 2003 г. жилья на селе было построено почти в 2 раза меньше, чем даже в 1970 г., затем началось оживление. К началу 2010-х здесь достигнут уровень начала-середины 1980-х, в основном, благодаря строительству домов населением за свой счет и с помощью кредитов. Динамика строительства приведена ниже:

Надо к тому же отметить, что за годы реформы в сельской местности выстроено большое количество дач, загородных домов и коттеджей с очень большой по сравнению с обычными жилищами площадью. Данных статистика не приводит, однако если учесть эту компоненту, то объем строительства жилищ для сельских тружеников снизится еще больше.

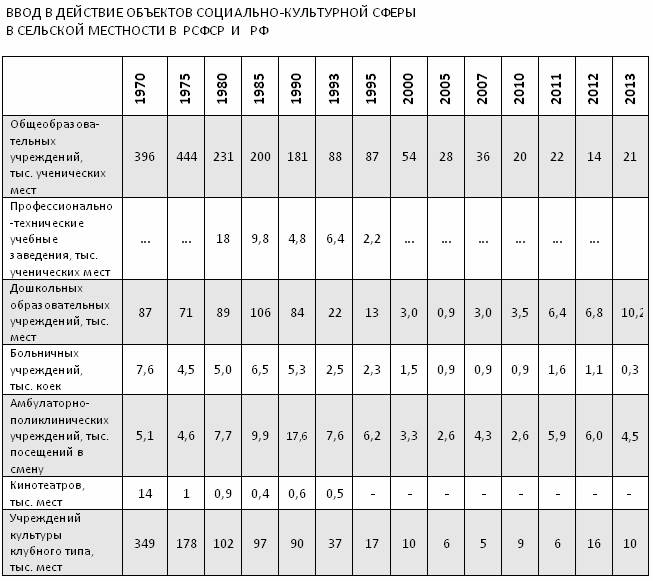

Строительство других элементов социальной инфраструктуры на селе сократилось в еще большей степени, нежели строительство дорог, линий электропередач и водопроводных сетей. Об этом свидетельствует сравнение данных по строительству объектов социально-культурной сферы до и после реформ:

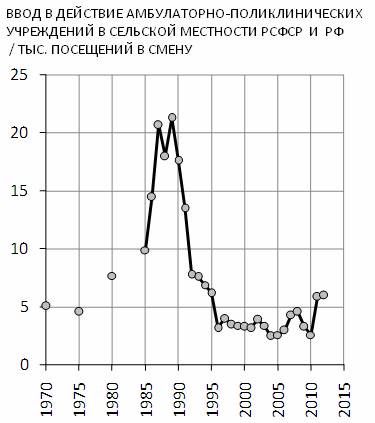

В качестве иллюстрации приведем характерную динамику строительства и реконструкции объектов социально-культурной сферы в годы реформ на примере ввода в действие амбулаторно-поликлинических учреждений в сельской местности:

Обслуживание и содержание имеющихся объектов социально-культурной сферы села также деградируют. В годы реформ их количество стало неуклонно сокращаться.

| СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ: ПРОЩАЙ, ТРАКТОР! | 30.05.2014 |

Наша рубрика основана на материалах работы Александра Гражданкина и Сергея Кара-Мурзы «Белая книга России. Строительство, перестройка и реформы: 1950–2012 гг.», где собран и представлен в виде длинных временных рядов обширный статистический материал о жизни всех сфер страны с середины XX века. Чтобы понимать, нужно знать. Авторы книги собирают и восстанавливают объективное знание о движении страны за последние десятилетия. Понимание же этих процессов они доверяют своим читателям.

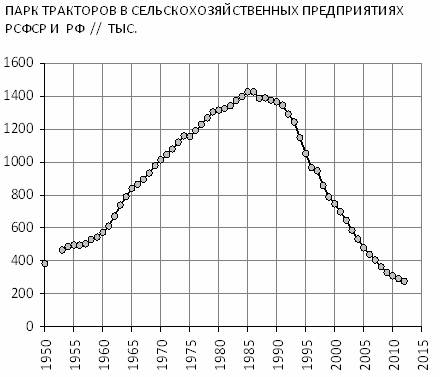

Завершим изучать изменения, произошедшие в ходе реформы в сельском хозяйстве, на примере ситуации с парком сельхозтехники.

Демонтаж колхозно-совхозной системы означал деиндустриализацию и демодернизацию сельского хозяйства.

Этот массивный процесс помимо быстрого сокращения энергетических мощностей сельского хозяйства, резкого снижения использования электроэнергии для производственных целей и сокращения числа работников сельскохозяйственных предприятий характеризуется катастрофическим уменьшением парка сельхозтехники.

В годы реформы парк тракторов неуклонно сокращался, и к 2012 г. уменьшился почти в 5 раз — с 1366 тыс. до 276 тыс. шт. (это даже меньше, чем было в РСФСР в предвоенное время).

С 1970 г. и вплоть до начала реформы поступление тракторов в сельхозорганизации РСФСР превышало списание на 2-4%, при этом парк тракторов не только рос, но и ежегодно обновлялся примерно на 12%. До реформы парк российских сельхозтракторов переобновлялся в среднем за 8,3 года, т.е. за 1990-2014 гг. — могло осуществиться три цикла переобновления при сохранении численности машин на уровне 1990 г.

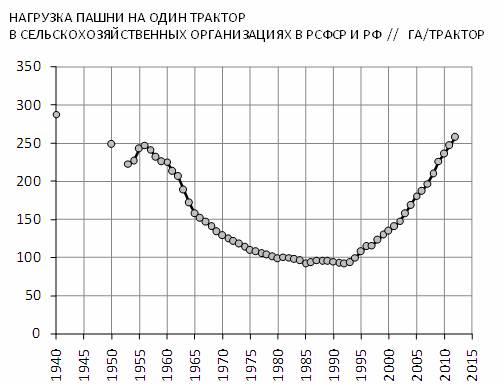

Иногда утверждают, что такой многочисленный парк тракторов не был нужен сельскому хозяйству страны (хотя нагрузка пашни на трактор в РСФСР многократно превышала западные и фермерские нормы). В результате реформы нагрузка пашни на трактор в РФ выросла еще в 2,5 раза, а ежегодное обновление в начале 2010-х достигло примерно 3%. В таком темпе более интенсивно эксплуатируемый парк тракторов полностью может переобновится теперь за треть столетия, примерно к 2045 г. Т.е. купленный или взятый в лизинг трактор должен служить российскому селянину буквально «тридцать лет и три года», с ежегодной почти втрое большей, чем до реформы, нагрузкой.

Надежды на высокоэффективную западную технику сомнительны: в 2005 г. нагрузка пашни на трактор была в РФ больше в 7 раз, чем в США, и в 16 раз, чем во Франции.

Так до и после реформы происходило обновление сельхозмашин:

Как видно из таблицы, сразу после начала реформы приток новой техники резко сократился.

В результате резкого сокращения поставок техники ускорился ее износ, и стала быстро расти нагрузка на машины. В 2000 г. в РФ нагрузка пашни на один трактор составляла 135 га, а в 2006 г. достигла 187 га. Процесс приобрел самоускоряющийся характер. Если бы не уменьшалась площадь вспахиваемых земель, то в 2006 г. нагрузка пашни на трактор в РФ составила бы 212 га. В 2012 г. нагрузка на трактор в РФ достигла 258 га пашни — это уровень РСФСР середины 1950-х (в 2,5 раза выше, чем до реформы).

В сравнимых, хотя и более благоприятных почвенно-климатических условиях Западной Европы нормальной в 1990 г. считалась такая нагрузка пашни на трактор: в Великобритании и Франции — 13 га, в Германии — 8 га, в Италии — 6 га (в РСФСР — 95 га).

В целом, приобретение сельскохозяйственной техники в России уже за первые четыре года реформ сократилось более чем на 90%. Состояние технической оснащенности и его изменение в ходе реформы представлены ниже.

В докладе Минсельхоза РФ “Научно-техническое развитие агропромышленного комплекса России” (Москва, 2000) сделан такой вывод:

«В дореформенный период в сельском хозяйстве был достигнут относительно высокий уровень механизации сельскохозяйственного производства. Глубокий экономический кризис в стране и АПК, потеря платежеспособного спроса сельскохозяйственных предприятий на технику, слабая протекционистская политика по сохранению рынков сельскохозяйственных машин и оборудования, отсутствие государственной поддержки предприятий тракторного и сельскохозяйственного машиностроения привели к развалу научно-технического и производственного потенциала отечественного машиностроения.

Объем товарной продукции на предприятиях отрасли сократился почти в 13 раз, в том числе по тракторостроению — в 10, по сельскохозяйственным машинам для растениеводства более чем в 14, по машинам и оборудованию для животноводства и кормопроизводства — в 38, по двигателестроению — в 8, по компонентам машин и запасным частям — в 17, а использованию производственного потенциала — в 13-25 раз.

Для ухода за существующим парком машин ежегодно требуется около 30 миллиардов рублей. Фактически расходуется в 4-5 раз меньше».

| ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ: ИТОГИ РЕФОРМ | 19.06.2014 |

Наша рубрика основана на материалах работы Александра Гражданкина и Сергея Кара-Мурзы «Белая книга России. Строительство, перестройка и реформы: 1950–2012 гг.», где собран и представлен в виде длинных временных рядов обширный статистический материал о жизни всех сфер страны с середины XX века. Чтобы понимать, нужно знать. Авторы книги собирают и восстанавливают объективное знание о движении страны за последние десятилетия. Понимание же этих процессов они доверяют своим читателям.

В прошлый раз мы завершили изучать изменения, произошедшие в ходе реформы в сельском хозяйстве, на примере ситуации с парком сельхозтехники.

Перейдем к состоянию промышленности.

В 1930-е годы, в ходе нового этапа индустриализации, Россия (РСФСР) превратилась в промышленно-аграрную страну. Индустриальное развитие продолжалось в России и все послевоенное время, вплоть до конца 1980-х годов прошлого века:

Процесс индустриализации начиная с 1930-х годов был исключительно интенсивным. Объем продукции промышленности в РСФСР к 1940 г. вырос по сравнению с 1913 г. в 8,7 раза.

После войны страна вступила в новый этап индустриального развития, и к 1980 г. объем промышленного производства был в 20 раз больше, чем в 1945 г. Этот рост продолжался в стабильном темпе вплоть до 1990 г., когда вступили в действие законы, отменяющие принципы плановой экономики.

С самого начала реформ за 1991–1998 гг. объем производства промышленной продукции снизился в 2,25 раза. Затем началось оживление уцелевших производственных мощностей, и с 1999 г. оформился восстановительный рост промышленного производства, примерно в том же темпе, что и в 1980-х, но на это возрождение теперь влияют внешние финансово-экономические кризисы.

В 2013 г. в промышленном производстве РФ достигнут уровень РСФСР 1983 г. (отставание на 30 лет), что еще пока на 17% ниже предреформенного уровня 1990 г.

Реформа означала прежде всего приватизацию промышленных предприятий — к 1997 г. негосударственные предприятия составляли 95,6% общего числа предприятий и давали 89,6% продукции. В наименьшей степени была приватизирована электроэнергетика (61,5% ее предприятий в 1997 г. были негосударственными). В 2004 г. доля государственных организаций в общем числе организаций промышленного производства составила 2,6%, а их объем промышленной продукции 6,7%, в 2012 г. — 2,6% и 5,3% соответственно.

Вторым важным изменением было расчленение крупных государственных фабрик, заводов и комбинатов.

В 1990 г. в РСФСР имелось 26,9 тыс. промышленных предприятий и 23,1 млн человек промышленно-производственного персонала (в том числе 17 млн рабочих), в 2004 г. —155 тыс. предприятий, 12,8 млн человек персонала (в том числе 9,1 млн рабочих). В 2006 г. — 269 тыс. предприятий и их территориально-обособленных подразделений, на которых было занято 12,09 млн работников (в т.ч. 8,5 млн рабочих). В 2012 г. 308 тыс. проморганизаций, 10,4 млн работниками (в т.ч. 5,5 млн рабочих).

Резкое сокращение и ухудшение демографических и квалификационных характеристик рабочего класса России — один из важнейших результатов реформы, который будет иметь долгосрочные последствия. Организованный, образованный и мотивированный промышленный рабочий — одно из главных национальных богатств индустриальной страны. Сформировать его стоит большого труда и творчества, а восстановить очень трудно. В России в ходе реформы контингент промышленных рабочих сократился за 1990–2012 гг. примерно в 3 раза с 17 млн до 5,5 млн человек:

Ежегодные данные о численности промышленных рабочих с 2007 г. не публикуются, отрывочные сведения о рабочих приводятся лишь в оперативных статсводках — отсюда и пропуски точек на кривой.

Показателем деиндустриализации России является и динамика инвестиций в основной капитал промышленности:

За более чем двадцать лет реформ 1991–2013 гг. недовложения в основной капитал промышленности РФ (по уровню 1990 г.) составили около 2,1 трлн долл. США. Для сравнения, это уже на 4% превышает объем ВВП России за 2013 г., или в 2,9 раза больше всех доходов консолидированного бюджета РФ и бюджетов государственных внебюджетных фондов в 2013 г. В начале 2010-х по ежегодному объему инвестиций в промышленность РФ находится на уровне РСФСР середины 1980-х.

Следствием сокращения и диспропорции инвестиций стало нарастание значительного износа основных фондов в промышленности, уже в 1997 г. он перевалил за 50%. Потом начался период добровольных переоценок основных фондов[1], и показатель их среднего износа в промышленности удается удерживать на 50%-м уровне:

[1] В 1992–1998 гг., в условиях высоких темпов инфляции, переоценки основных фондов проводились регулярно, как правило, с годичной периодичностью, в соответствии с постановлениями правительства Российской Федерации. В последние годы они проводятся в добровольном порядке, по усмотрению организаций, в соответствии с положением о бухгалтерском учете основных средств.

| ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ: ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА | 23.06.2014 |

Наша рубрика основана на материалах работы Александра Гражданкина и Сергея Кара-Мурзы «Белая книга России. Строительство, перестройка и реформы: 1950–2012 гг.», где собран и представлен в виде длинных временных рядов обширный статистический материал о жизни всех сфер страны с середины XX века. Чтобы понимать, нужно знать. Авторы книги собирают и восстанавливают объективное знание о движении страны за последние десятилетия. Понимание же этих процессов они доверяют своим читателям.

В прошлый раз мы начали изучать новую большую сферу — изменения, произошедшие в ходе реформы в промышленности России.

Производство энергии является фундаментом индустриальной цивилизации и условием существования современной материальной культуры. Возможность извлечения солнечной энергии, накопленной в виде угля и нефти, и превращения ее в механическую работу стала одним из главных факторов промышленной революции. Новым скачком в развитии индустриального типа производства и жизнеустройства стала технология превращения разных видов энергии в электрическую, удобную в распределении и использовании с высокой интенсивностью. Состояние электроэнергетики в большой степени предопределяет уровень и эффективность народного хозяйства любой страны.

В 1917 г. производство электроэнергии в Российской империи составляло 2,2 млрд кВт-часов, и именно создание сети электростанций стало ядром первой большой комплексной программы модернизации народного хозяйства страны — ГОЭЛРО. Первый цикл советской индустриализации был проведен на энергетической базе, которая обеспечивала производство в РСФСР до 30,8 млрд кВт-часов электрической энергии (1940 г.). В 1960 г. уровень производства был поднят до 197 млрд кВт-часов, после чего происходил быстрый и непрерывный рост.

В 1960–1970 гг. была проведена централизация производства электроэнергии (в 1970 г. до 95,1%), что резко повысило экономичность и эффективность отрасли. Удельный расход условного топлива на один отпущенный кВт-час электроэнергии снизился с 468 г в 1960 г. до 355 г в 1970 г., а с 1980 г. стабилизировался на уровне 312–314 г.

(Это хороший показатель, не хуже, чем в других развитых странах. В 1985 г. он был равен в РСФСР 312 г, в США — 357, Великобритании — 340, Франции — 357, ФРГ — 327 и Японии — 324 г.)

Наилучший результат в РФ был достигнут в 1993 г. — расход 308 г условного топлива на один отпущенный кВт-час электроэнергии, в 1995 г. — 312 г.

В 1996 г. была изменена методология определения этого показателя, и ряд прервался, а динамика аналогичного наблюдаемого теперь показателя следующая: 2000 г. — 341 г, 2005 и 2009 гг. — 333 г, в 2010 г. — 334 г, в 2011 г. — 330 г, в 2012 г. — 329 г.

Советский тип хозяйства позволил соединить электростанции и распределительные сети в Единую энергетическую систему — уникальное сооружение, связавшее страну надежными линиями энергообеспечения и давшее большой экономический эффект за счет переброски энергии по долготе во время пиковых нагрузок в разных часовых поясах.

Для обеспечения электроэнергией нового цикла индустриализации и формирования структур постиндустриального хозяйства была начата Энергетическая программа, которая должна была на целый исторический период создать энергетическую базу страны с гарантированным уровнем снабжения, как у самых развитых стран. К началу реформ в конце 1980-х годов эта программа была выполнена наполовину.

Прекращение Энергетической программы было одним из первых актов реформы в СССР. Однако Единая энергетическая система оказалась трудно поддающейся расчленению и приватизации в ходе реформы. Основанная в 1992 г. РАО «ЕЭС России» была упразднена в 2008 г. (тогда на 52,7% государственная) и поделена на 21 частную и 2 государственные компании. Реформа не достигла декларированных рыночных целей — за 2006–2010 гг. свободные цены на электроэнергию выросли в 2,5 раза, а тарифы — в 1,5 раза. Рентабельность производства, передачи и распределения электроэнергии в 2005 г. составляла 8,6%, в 2009 г. — 9,5%, в 2010 г. — 9,9%, в 2011 г. — 9,8%.

Рентабельность производства и распределения электроэнергии, газа и воды в 2010 г. составляла 7,1%, в 2012 г. 3,9%. До сих пор реформа энергосистем РФ наталкивается на большие политические трудности. Тем не менее, электроэнергетика понесла в ходе реформы тяжелый урон.

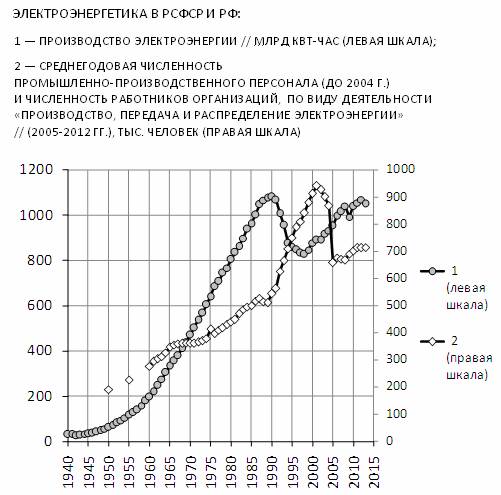

Прежде всего, произошел резкий спад производства электроэнергии, который еще не компенсирован в 1999–2013 гг. Динамика этого процесса такова:

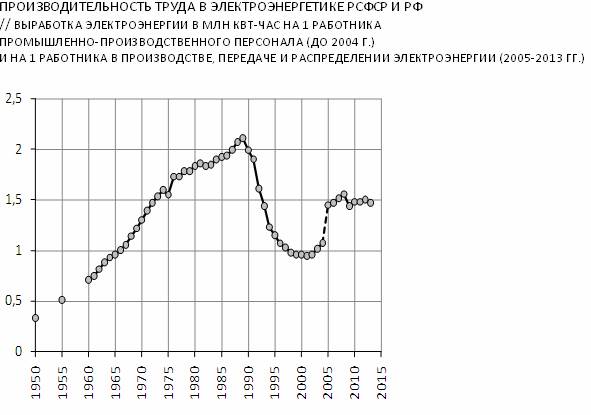

В то же время, в результате социальных изменений в этой большой производственной системе и ухудшения технологической ситуации произошел значительный откат в производительности труда. Траектория непрерывного роста производительности труда в электроэнергетике была прервана исключительно быстро, скачкообразно — в первые четыре года реформы, а к 2000 г. производительность труда сократилась более чем вдвое — опустилась на уровень 1965 г. Этот процесс показан на графике ниже. Росстат с 2005 г. перестал публиковать данные о численности промышленно-производственного персонала в электроэнергетике, дается только численность работников с изменением методики подсчета. Даже с учетом такого «методического» скачка производительность труда в электроэнергетике РФ в начале 2010-х в 1,5 раза ниже, чем в 1989 г.:

Однако главное отрицательное воздействие реформы на электроэнергетику заключается в том, что сразу же после 1990 г. резко снизился темп обновления основных фондов отрасли. Если в 1975–1985 гг. ежегодно вводились в действие основные фонды в размере 5–6% от существующих, то с началом реформ этот показатель стал быстро снижаться и в 2001 г. опустился до уровня 0,8%, а в 2004 г. составил 1,7%. С 2005 г. этот показатель Росстатом не публикуется.

Самый главный показатель состояния и будущего электроэнергетики — строительство генерирующих мощностей, электростанций. За четыре последние советские пятилетки (1971–1990 гг.) в РСФСР было введено в действие электростанций суммарной мощностью 119,1 млн кВт, а за четыре пятилетки реформ (1991–2010 гг.) в РФ в 5,8 раз меньше — суммарной мощностью 20,6 млн кВт (при этом вводились в основном электростанции, спроектированные и начатые строительством еще в советское время). Динамика строительства электростанций такова:

Большая и сложная технологическая система промышленности работает на износ и в недалекой перспективе станет давать все более тяжелые сбои и отказы. Дальнейшее реформаторское расчленение некогда Единой энергетической системы еще более снизит надежность и безопасность энергетики РФ, ее отличительных системных свойств.

17 августа 2009 г. на Саяно-Шушенской ГЭС произошла тяжелая авария — на данный момент крупнейшая в истории катастрофа на гидроэнергетическом объекте России (авария на СШГЭС — 2009). В акте технического расследования причин аварии было установлено: «Вследствие многократного возникновения дополнительных нагрузок переменного характера на гидроагрегат, связанных с переходами через не рекомендованную зону, образовались и развились усталостные повреждения узлов крепления гидроагрегата, в том числе крышки турбины. Вызванные динамическими нагрузками разрушения шпилек привели к срыву крышки турбины и разгерметизации водоподводящего тракта гидроагрегата».

Результаты проведенного после аварии на СШГЭС–2009 компаниями "Тейдер" и "АйТи Энерджи Аналитика" выборочного обследования 502 гидротурбин на 110 ГЭС и 1523 паровых и газовых турбин на 310 ТЭС показали, что 86% общей установленной мощности гидротурбин и 82% турбин ТЭС имеют физический износ более 50%.

В частности, Саяно-Шушенская ГЭС с удельным физическим износом основного энергетического оборудования в 86,3% находилась в 2009 г. на 66-м месте из 110 обследованных ГЭС, т.е. в других 65 ГЭС износ был еще больше.

Следует также принять во внимание тот факт, что в ходе реформы произошел общий технологический регресс, в результате которого значительно возросла энергоемкость производства. Так затраты электроэнергии на производство единицы продукции в промышленности по сравнению с 1990 г. увеличились в 1995 г. на 41%, в 1998 г. — на 48,5% (максимум падения в годы реформ), затем наметилось сокращение отставания.

В 2000 г. энергоемкость промышленной продукции превышала уровень 1990 г. на 38,8%, в 2005 г. — на 16,4%, в 2010 г. — на 14,9%, в 2011 г. — на 12,4%. По энергозатратам на выпуск единицы промышленной продукции в 2012 г. вышли на уровень середины 1970-х.

| НЕФТЯНАЯ И ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | 26.06.2014 |

Наша рубрика основана на материалах работы Александра Гражданкина и Сергея Кара-Мурзы «Белая книга России. Строительство, перестройка и реформы: 1950–2012 гг.», где собран и представлен в виде длинных временных рядов обширный статистический материал о жизни всех сфер страны с середины XX века. Чтобы понимать, нужно знать. Авторы книги собирают и восстанавливают объективное знание о движении страны за последние десятилетия. Понимание же этих процессов они доверяют своим читателям.

В прошлый раз мы рассмотрели динамику в электроэнергетической отрасли.

Перейдем к нефти и газу, обеспеченность которыми является важным условием стабильного развития народного хозяйства и благосостояния граждан.