В 1989 году сельскохозяйственные предприятия произвели, в стоимостном выражении, 77,6% продукции, аличные подсобные хозяйства населения (приусадебные участки, сады и огороды) — 22,4%.

| Главная страница → Производство молока ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА | 20.11.2013 |

Наша рубрика основана на материалах работы Александра Гражданкина и Сергея Кара-Мурзы «Белая книга России. Строительство, перестройка и реформы: 1950–2012 гг.», где собран и представлен в виде длинных временных рядов обширный статистический материал о жизни всех сфер страны с середины XXвека. Чтобы понимать, нужно знать. Авторы книги собирают и восстанавливают объективное знание о движении страны за последние десятилетия. Понимание же этих процессов они доверяют своим читателям.

Открываем рубрику данными о производстве и потреблении молока в России с 1940 года и по сей день.Загрузить материал (.pdf)

В РСФСР молоко и молочные продукты — традиционно важнейший источник питания и особенно источник ценного белка животного происхождения. В 1990 году молоко и молокопродукты обеспечивали 17,1% калорийности среднего суточного рациона, в 2000-м — 9,8%, в 2010-м — 11,7%.

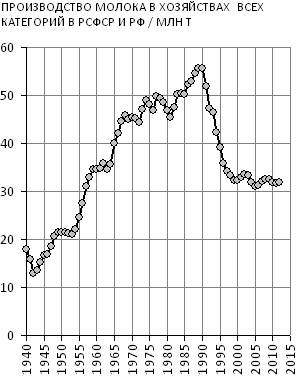

В 1945–1946 годах производство молока в РСФСР составляло 16,6 миллиона тонн в год — как после Гражданской войны. В 1970-е годы производство молока вышло на стабильный уровень: 45–50 миллионов тонн, а в 1989 и 1990 годах его производилось по 55,7 миллиона тонн.

К 1999 году производство молока сократилось до валового уровня 1957 года. Такого низкого уровня производства, как в 1999–2011 годов (около 220 килограммов на душу населения), в России не было с середины 1950-х годов (тогда РСФСР вышла на уровень производства 280 килограммов молока на душу населения). При этом в 2010 году доля импортного молока и сухих сливок составляла 60,1%, в 2011 году — 40,8%.

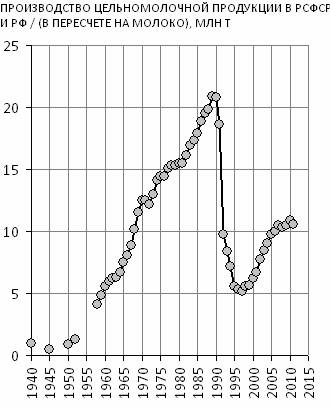

Похожую, только более резкую траекторию демонстрирует массовое производство цельномолочных продуктов.

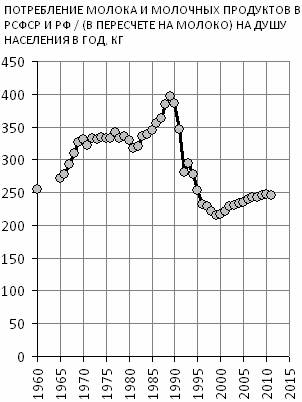

С этим графиком рифмуется и кривая потребления молока.

Оно возросло с 255 килограммов в 1960 году до 331 — в 1970-м, и этот весьма высокий по международным меркам уровень поддерживался до начала 1980-х годов, а затем поднялся почти до 400 килограммов в год. Однако с 1990 года потребление молока начало снижаться, а затем произошло резкое падение — до 216 килограммов в 2000 году. Затем этот показатель стал медленно восстанавливаться, стабилизируясь на уровне начала 1960-х.

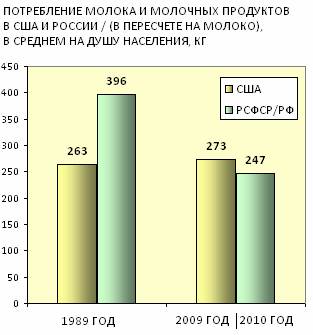

Для справки приведем также сравнительные данные о потреблении молока и молочных продуктов в США и России.

| ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ МЯСА | 03.12.2013 |

В структуре питания россиян мясо и мясные продукты важны примерно так же, как молоко, со статистики производства и потребления которого мы начали рубрики «Белая книга России». В 1990 году они давали 15% калорийности среднего суточного рациона, в 2000-м — 12,1%, в 2010-м — 15,9%.

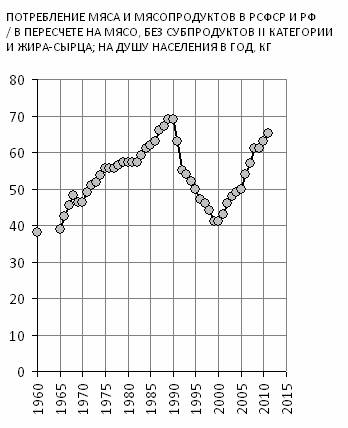

Уровень потребления мяса, свойственный развитым промышленным странам, был достигнут в РСФСР в 1960-е годы. В 1960-м он составлял 41 килограмм, а в 1989–1990 годах достиг примерно 70 килограммов. После 1990 года потребление мяса в России стало быстро сокращаться и упало за первые десять лет реформ почти вдвое — до уровня середины 1960-х. В 2000-х наблюдается постоянный рост потребления мяса и мясопродуктов примерно в темпе конца 1980-х. В итоге за 20 лет реформ дореформенный уровень потребления мяса и мясопродуктов пока не достигнут, но возможно будет превышен после 2015 года.

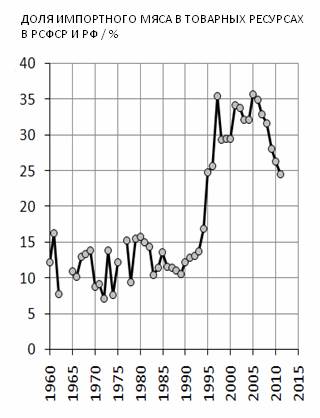

Обеспечение населения мясом в РФ в значительной степени стало базироваться на импорте.

В 1990 году в РСФСР было импортировано из-за рубежа СССР 787 тысяч тонн мяса и мясопродуктов (за вычетом экспорта), то есть 5,3 килограмма на душу населения, или около 7,6% потребления (12,2 %, включая поставки из республик СССР).

В 1997 году в Россию из стран вне СНГ было импортировано 1786 тысяч тонн мяса и мясопродуктов (за вычетом экспорта), то есть 12,2 килограмма на душу населения, или около 26,5% потребления (35,5 %, включая поставки из СНГ).

В 2004 году из стран вне СНГ было импортировано 2115 тысяч тонн, или 34,4% потребления, а в 2005-м — 2543 тысячи тонн (35,8% потребления).

Затем к 2010 году эта зависимость снизилась до 26,4%. Посмотрим, как это выглядит на графике:

Уменьшение импорта произошло в основном за счет роста производства мяса птицы. За эти же годы доля импортной свинины снизилась с 56,7% до 37,8%. Импорт же говядины и баранины продолжал расти. Так их доля в товарных ресурсах выросла в 2005–2010 годах:

для говядины — с 48,9% до 61,1 %,

для баранины — с 13,9% до 18,3%.

По потреблению мяса в Российской Федерации резко выделяется Москва. Здесь в 1990 году на душу населения потреблялось мяса и мясных продуктов в полтора раза больше, чем в среднем по России. За годы реформы потребление мяса москвичами резко снизилось, но относительно общего уровня РФ оно остается высоким (примерно в 1,6 раза выше среднего). В 2011 году в малоимущих домашних хозяйствах потребляли 53,8 килограмма мяса и мясопродуктов на человека — на 20% ниже среднего.

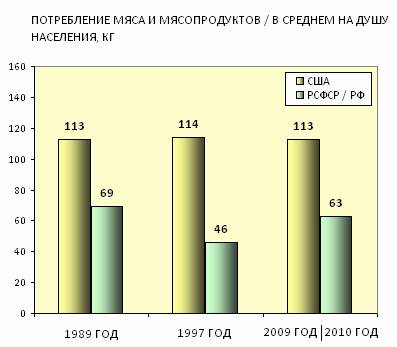

Для справки приведем также сравнительные данные о потреблении мяса и мясопродуктов жителями США и России.

| ЛОВИСЬ, РЫБКА | 24.01.2014 |

Наша рубрика основана на материалах работы Александра Гражданкина и Сергея Кара-Мурзы «Белая книга России. Строительство, перестройка и реформы: 1950–2012 гг.» , где собран и представлен в виде длинных временных рядов обширный статистический материал о жизни всех сфер страны с середины XX века. Чтобы понимать, нужно знать. Авторы книги собирают и восстанавливают объективное знание о движении страны за последние десятилетия. Понимание же этих процессов они доверяют своим читателям.

Остановимся на ситуации с добычей, потреблением и экспортом рыбы и морепродуктов.

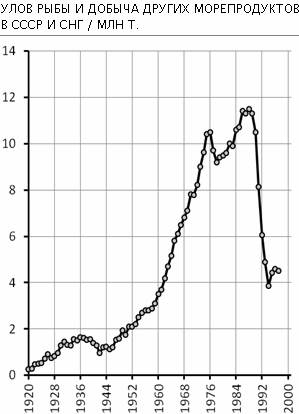

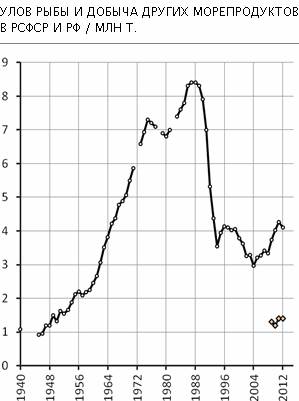

В 1913 году добыча рыбы составляла в России 1,05 миллиона тонн, причем 86,7% улова приходилось на внутренние водоемы (63% — на Каспийский бассейн). В 1940 году улов был равен 1,4 миллиона тонн, из них уже 38,4% приходилось на открытые моря. Выход в открытые моря стал возможным благодаря техническому обновлению рыболовецкого флота. Это сыграло большую роль в обеспечении страны белковой пищей во время войны.

После войны в СССР был создан большой океанский рыболовецкий флот, и в 1980 году улов рыбы на душу населения составлял 36 килограммов (в США — 16 килограммов, в Великобритании — 15 килограммов). Более 70% улова в Советском Союзе приходилось на РСФСР. Быстро создавалась сеть научных организаций, изучавших рыбные ресурсы и определявших нормы улова. Работа флота была организована по бассейнам.

За 1980-е годы улов рыбы в СССР вырос почти на треть, а в РСФСР достиг к 1988 году 56 килограммов на душу населения. С 1989-го, когда началась реформа, величина улова стала быстро и резко падать (какая-то часть его продавалась контрабандой за границу).

После стабилизации в 1995 году на уровне в два с лишним раза более низком, чем в конце 1980-х годов, в 2000–2004 годах падение уловов продолжилось. С 2005 года наметилось восстановление — к 2011 году достигнут уровень середины 1960-х годов.

_______________________________

Пояснение к рисунку: после 2010 года Росстат изменил методику учета улова в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2007 (ОКПД). По этому классификатору, который учитывает товарную продукцию (причем, видимо, легальную), объем производства важнейших видов продукции по виду экономической деятельности «рыболовство, рыбоводство» примерно в три раза меньше, чем улов рыбы и добыча водных биоресурсов. Данные, представленные в соответствии с новым классификатором, приведены на рисунке в виде отрезка с 4 точками. Для нас важнее динамика улова, представленная длительным временным рядом статистики.

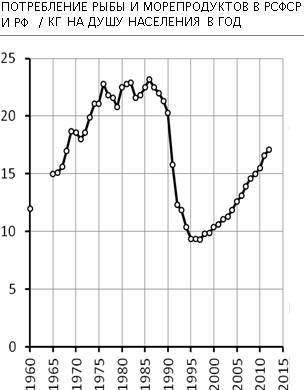

В советское время поставляемая отечественными рыбаками свежемороженая рыба была дешевым продуктом массового употребления. С 1992 годы рыба дорожала относительно выше, чем мясо. Так, за 1992–1995 годы розничная цена говядины в РФ возросла в 1338 раз, а цена свежемороженой рыбы (без деликатесной) в 4188 раз — в три с лишним раза больше, чем цена говядины.

Падение улова и повышение цены сопровождалось сокращением потребления рыбы.

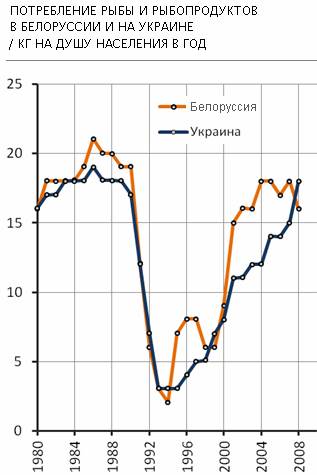

Намного сильнее сократилось потребление рыбы и рыбопродуктов в других республиках с традиционно высоким потреблением рыбы — в Белоруссии и на Украине.

Рыба была и остается важным экспортным продуктом в России и дает значительную валютную выручку. Так, в 1990 году было экспортировано 491 тысяча тонн свежемороженой рыбы (12,2% от улова). В 1996 году было экспортировано 1,15 миллиона тонн рыбы (37,6% улова), на 1,14 миллиарда долларов. Правда, в тот же год было импортировано 351 тысяча тонн рыбы.

В 2004 году в страны вне СНГ экспортировано 44,6% улова — 1,13 миллиона тонн рыбы и 199 тысяч тонн ракообразных и моллюсков; импортировано 700 тысяч тонн рыбы и морепродуктов. В 2011 году импортировано 702,1 тысячи тонн свежей и мороженой рыбы, а экспортировано в дальнее зарубежье 1,54 миллиона тонн рыбы и морепродуктов (16 и 33% улова в РФ).

Качество импортной рыбы и рыбопродуктов в большинстве случаев ниже, чем у отечественной продукции: в 1995 году было забраковано и снижено в сортности 54,9% импортной рыбы и рыбопродуктов (24% отечественных), в 2006 году 20,8% импортных (35,1% отечественных), в 2011 году 11,1% импортных (8,3% отечественных).

| НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ: СКОЛЬКО БЫЛО, СКОЛЬКО СТАЛО | 29.01.2014 |

Наша рубрика основана на материалах работы Александра Гражданкина и Сергея Кара-Мурзы «Белая книга России. Строительство, перестройка и реформы: 1950–2012 гг.» , где собран и представлен в виде длинных временных рядов обширный статистический материал о жизни всех сфер страны с середины XX века. Чтобы понимать, нужно знать. Авторы книги собирают и восстанавливают объективное знание о движении страны за последние десятилетия. Понимание же этих процессов они доверяют своим читателям.

Попробуем подступить к обширной теме — демографической ситуации. Для начала рассмотрим динамику общей численности жителей России, сравним показатели миграционного прироста и естественного прироста.

Подавляющее большинство населения Российской империи после революций 1917 года и Гражданской войны 1918–1921 годов стало населением СССР. От Империи отпали Финляндия и Польша, а затем Литва, Латвия и Эстония. В результате агрессии Польши и неудачной войны с ней в 1920–1921 годах были временно отторгнуты западные области Украины и Белоруссии. В январе 1918 году Румыния оккупировала Бессарабию. В 1939 году все эти земли и их население, кроме Польши и Финляндии, вошли в состав СССР.

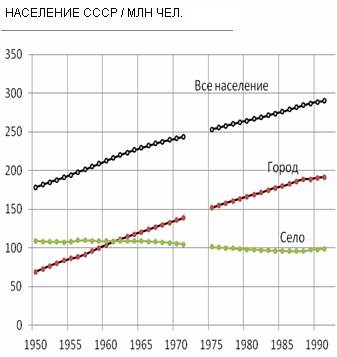

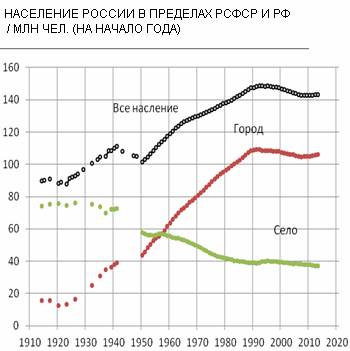

С конца 1920-х годов ускорилась урбанизация, и с 1960 года в СССР стало преобладать городское население, а сельское население стабилизировалось. В Российской Федерации доля городского населения возрастала вплоть до реформы, а с 1990 года даже несколько снизилась.

На 31 декабря 1991 года численность населения России составляла 148,515 миллиона человек.

По данным двух проведенных в годы реформ переписей, постоянное население РФ на 9 октября 2002 года составляло 145,167 миллиона человек, а на 14 октября 2010 года — 142,857 миллиона человек (около 74% приходилось на городское население и 26% — на сельское).

На 1 января 2013 года в России проживали 143,66 миллиона человек.

Хотя за ряд лет не имеется официальных данных о численности населения РСФСР, общая форма кривой вполне определяется имеющимися точками. Судя по главным параметрам кривой, в советский период не произошло, за исключением периода Великой Отечественной войны, таких демографических катастроф, которые бы заметно сказались на общей динамике численности населения.

То сокращение населения России, которое началось в 1991 году вместе с радикальной реформой, отражено на графике ниспадающей ветвью. В основном сокращалось городское население страны, которая, напомним, стала «городской» в конце 1960-х.

На годы реформы пришелся значительный приток в РФ переселенцев из других бывших республик Советского Союза. С их помощью происходило пополнение населения России. За 1990–2012 годы миграционный приростнаселения РФ за счет обмена с другими странами составил 5,8 миллиона человек.

В основном этот прирост вызван значительным притоком прибывших в РФ (по сравнению с выбывшими) при обмене со странами СНГ и Балтии. Самый большой прирост населения РФ за 1990–2011 годы произошел при миграционном обмене с Казахстаном (+1,9 миллиона человек), Узбекистаном (+1,04 миллион человек), Украиной (+0,6 миллиона человек), Таджикистаном (+0,5 миллиона человек), Киргизией (+0,5 миллиона человек), с Азербайджаном (+0,5 миллиона человек) и Арменией (+0,4 миллиона человек), а наименьший был с Белоруссией (+3,7 тысячи человек)

Общий баланс обмена с «дальним зарубежьем» пока отрицательный — количество выехавших за 1991–2011 годы из РФ составляет 1,48 миллиона человек, а число прибывших — на 176,3 тысячи человек меньше.

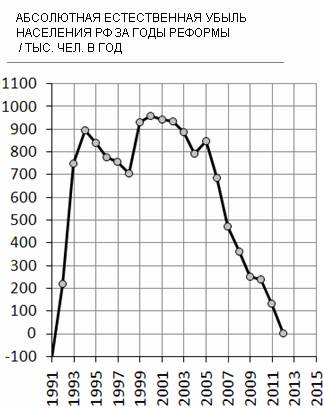

Обращение к данным о естественном приросте населения России позволяет сделать вывод, что в 1990-е годы в ходе реформы происходила демографическая катастрофа. Она еще не завершена, возможно купирована, но не одолена. С 1 января 2010 года по 1 января 2012 года население РФ уменьшилось на 372 тысячи человек. За 1992–2012 годы естественная убыль населения России (то есть убыль за счет превышения смертности над рождаемостью) составила 13,38 миллиона человек (около 9,3% населения, это сравнимо с числом жителей 180 средних городов РФ). Наибольшая ежегодная убыль населения (958,5 тысячи человек) была в 2000 году.

В подавляющем большинстве российских регионов главная причина сокращения численности населения (депопуляции) — естественная убыль населения. При этом конец 1990-х годов был в демографическом отношении очень благоприятным периодом с точки зрения численности женщин детородного возраста. Далее будет рассмотрена динамика естественного прироста населения в зависимости от рождаемости и смертности.

| НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ: РОЖДАЕМОСТЬ И СМЕРТНОСТЬ | 03.02.2014 |

Наша рубрика основана на материалах работы Александра Гражданкина и Сергея Кара-Мурзы «Белая книга России. Строительство, перестройка и реформы: 1950–2012 гг.» , где собран и представлен в виде длинных временных рядов обширный статистический материал о жизни всех сфер страны с середины XX века. Чтобы понимать, нужно знать. Авторы книги собирают и восстанавливают объективное знание о движении страны за последние десятилетия. Понимание же этих процессов они доверяют своим читателям.

Мы продолжаем изучать статистику, отражающую демографическую ситуацию в нашей стране. Взглянем на данные о естественном приросте населения.

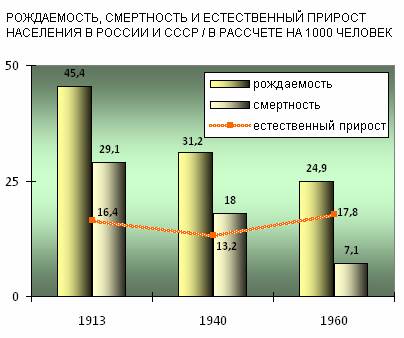

В начале ХХ века из-за социальных и бытовых условий жизни большинства населения (85% его составляли крестьяне) был очень высоким уровень детской смертности — 425 умерших на 1 тысячу родившихся (1897 год)[1]. Соответственно, короткой была средняя продолжительность предстоящей жизни и невысоким, относительно рождаемости, естественный прирост населения.

В середине 1920-х годов после интенсивной культурно-просветительной работы младенческая смертность резко снизилась. В результате средняя ожидаемая продолжительность жизни сразу выросла с 32 лет в 1897 году (по 50 губерниям Европейской России) до 44,4 лет в 1926–1927-м (по европейской части СССР).

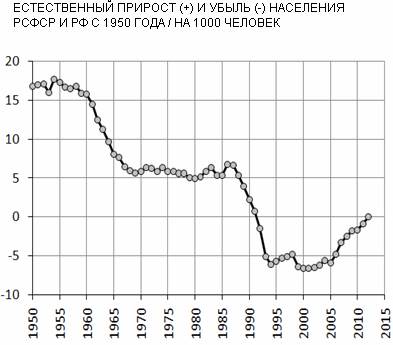

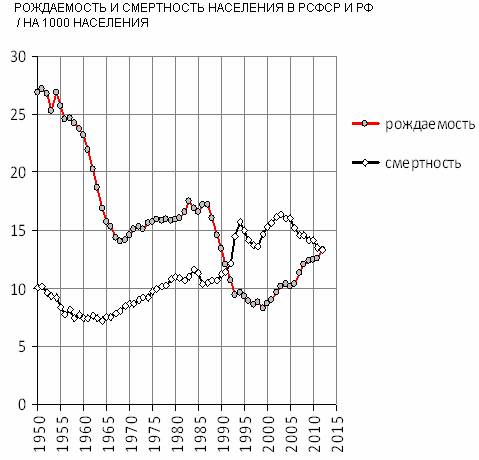

Динамика естественного прироста, то есть превышения рождаемости над смертностью граждан РСФСР и РФ в расчете на 1000 человек населения, такова:

Из приведенных на графике данных можно сделать два заключения. Во-первых, вопреки утверждениям некоторых специалистов по демографии, резкое падение прироста населения, совпавшее по времени с ликвидацией советского государства и сменой общественного строя, вовсе не является следствием процессов, не связанных с реформой. В качестве таких процессов эти специалисты называют переход к городскому образу жизни и изменение типа семьи (сокращение числа детей в семье). Этот переход (урбанизация), произошел в РСФСР в 1960-е годы, после чего сельское население сокращалось до стабилизации в 1980-х, а городское население продолжало динамично расти вплоть до начала реформ 1990-х.

Действительно, урбанизация вызвала в РСФСР, как и на Западе, резкий спад рождаемости в 1960–1970 годы. Однако этот спад вовсе не привел ни к повышению смертности, ни к сокращению продолжительности жизни. Ставшая в основном городской страной, РСФСР сохраняла стабильную демографическую динамику с ежегодным естественным приростом на уровне около 5 человек на 1000 (то есть около 700 тысяч новых граждан РСФСР в год).

Таким образом, происходящие в России с конца 1980-х годов демографические процессы не имеют никакого сходства со снижением рождаемости в западных странах с «обществом потребления» (читайте об этом подробнее в материале Сергея Кара-Мурзы). Проведение подобных успокаивающих аналогий несостоятельно.

Во-вторых, ложны настойчиво повторяющиеся утверждения, будто «вымирание населения в России началось давно, еще в 70-е годы». В течение 20 лет — с 1968 по 1988 год — показатель естественного прироста населения РСФСР, как видно на приведенном выше графике, обнаруживает исключительную устойчивость и никакого демографического слома не предвещает.

Демографический слом является прямым следствием реформы. Причем он является следствием реформы как целого, то есть следствием смены типа жизнеустройства, а не краткосрочного потрясения на ее первой стадии. Даже в период 1999-2011 годов, который называют периодом «экономического роста», наблюдается вымираниенаселения РФ. В 2012 году все еще сохранялось относительно небольшое превышение смертности над рождаемостью — естественная убыль составляла 0,02 человек на 1000, (хотя по оперативным сводкам в январе-ноябре 2012 года впервые с 1992-го в России зафиксирован естественный прирост в 4,6 тысячи человек; в целом же за 2012 год наблюдалась еще небольшая убыль — 2,5 тысячи человек).

Показатель естественного прироста есть разность двух величин — числа рождений и числа смертей. Посмотрим на динамику этих величин до перехода к радикальной фазе перестройки и реформы.

График смертности и рождаемости в России не требует особых комментариев, картина изменений наглядная. Заметим, что эффект урбанизации 1960-х был стабилизирован положительной разностью рождаемости и смертности вплоть до начала реформ 1990-х. В 1991 году ситуация «крестообразно» изменилась, и положительный прирост сменился отрицательной убылью. В Государственном докладе «О состоянии здоровья населения Российской Федерации в 1999 году», представленном Минздравом РФ и Российской Академией медицинских наук, указаны главные причины повышенной смертности населения РФ, прямо связанные с реформой:

“Долговременное массовое накопление неблагоприятных изменений в общественном здоровье населения в сочетании с воздействием хронически высокого уровня стресса, снижения качества жизни в условиях неудовлетворительного состояния социальной сферы и базовой медицины, недоступности высокоэффективных средств лечения для подавляющей части населения, криминализация общества и рост преступности”.

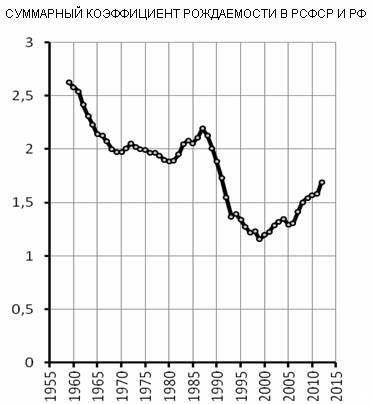

За прошедшее время положение улучшалось, но принципиального перелома пока не произошло — обратный «российский крест» смертность-рождаемость только намечается. В 2006-2007 годах РФ вошла в пик численности женщин детородного возраста, чем во многом и объясняется наблюдаемый рост рождаемости. Однакосуммарный коэффициент рождаемости еще низок (для простого воспроизводства населения он должен быть не менее 2,1). Его динамика в РФ с 1960-х годов такова.

______________________________________

Суммарный коэффициент рождаемости показывает, сколько в среднем детей родила бы одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода (15–49 лет) при сохранении в каждом возрасте уровня рождаемости того года, для которого вычислены возрастные коэффициенты.

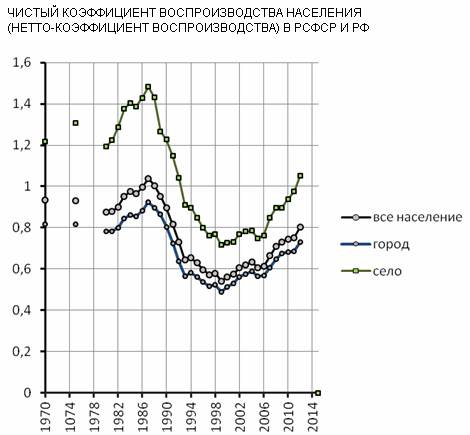

Другой важный показатель — чистый коэффициент (нетто-коэффициент) воспроизводства населения. Как поясняет Росстат, «он показывает, сколько в среднем девочек, рожденных одной женщиной на протяжении всей ее жизни, дожило бы до возраста матери при их рождении, если бы в каждом возрасте сохранялись уровни рождаемости и смертности данного периода. Этот коэффициент характеризует, таким образом, степень замещения поколения женщин их дочерьми при длительном сохранении существующих уровней рождаемости и смертности».

Как видно, чистый коэффициент воспроизводства населения остается очень низким.

[1] Врач и демограф С.А. Новосельский писал в 1916 году: «Высокая детская смертность у православного, т.е. преимущественно русского населения состоит, помимо общеизвестных причин, в связи с деревенскими обычаями крайне рано, едва ли не с первых дней жизни ребенка давать ему кроме материнского молока жеваный хлеб, кашу и т.п. Сравнительно низкая смертность магометан, живущих в общем в весьма антисанитарных условиях, зависит от обязательного грудного вскармливания детей в связи с религиозными предписаниями по этому поводу Корана».

| НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ: ОСОБЕННОСТИ ВЫСОКОЙ СМЕРТНОСТИ | 11.02.2014 |

Наша рубрика основана на материалах работы Александра Гражданкина и Сергея Кара-Мурзы «Белая книга России. Строительство, перестройка и реформы: 1950–2012 гг.» , где собран и представлен в виде длинных временных рядов обширный статистический материал о жизни всех сфер страны с середины XX века. Чтобы понимать, нужно знать. Авторы книги собирают и восстанавливают объективное знание о движении страны за последние десятилетия. Понимание же этих процессов они доверяют своим читателям.

В продолжение демографической темы рассмотрим подробнее некторые особенности структуры и причин смертности в России.

В конце XIX — начале XX веков высокая младенческая смертность в России определяла уровень средней продолжительности жизни, показателем которой является т.н. ожидаемая продолжительность жизни при рождении. С середины 1920-х годов в результате принятых мер ситуация стала меняться, средняя ожидаемая продолжительность жизни значительно выросла.

_____________

Андреев Е.М., Добровольская В.В., Шабуров К.Ю. Этническая дифференциация смертности // СОЦИС, 1992, № 7.

Рост смертности в годы реформы означал значительное сокращение средней продолжительности жизни. Если в 1986–1987 годах она достигла в РСФСР максимума — 70,13 года (у мужчин — 64,91, у женщин — 74,55), то в первые четыре года радикальной фазы реформ произошло резкое падение этого показателя. В 1994 году ожидаемая продолжительность жизни при рождении составляла в РФ 63,91 года (у мужчин — 57,48 и у женщин — 71,12), т.е. для всего населения в среднем даже меньше, чем только у мужчин в конце 1980-х.

С 2003 года в РФ ожидаемая продолжительность жизни при рождении растет с уровня 64,85 года и в 2011 года составила 69,8 года, тем самым в РФ практически достигнут максимальный уровень РСФСР 1986–1987 годов (для женщин этот уровень РСФСР превышен, а для мужчин еще не достигнут).

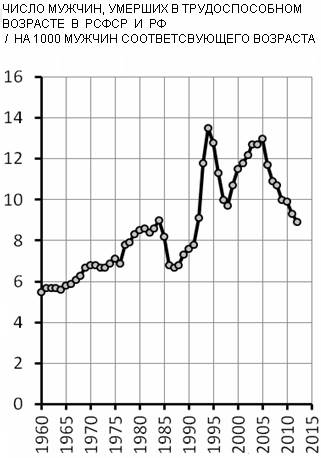

Одним из прямых и самых быстрых следствий реформы явилось резкое увеличение смертности людей трудоспособного возраста. В 1990 году в трудоспособном возрасте в РФ на 1000 человек населения умерли от всех причин 4,9 человека, а в 1994-м — 8,5 человека. Особенно сильно это ударило по мужчинам (8,5 и 13,5 человека соответственно в 1990 и 1994 годах).

Стоит заметить, что скачок смертности людей трудового возраста был наибольшим там, где реформа была более быстрой и глубокой. С 1990 по 1994 год смертность трудоспособных мужчин (на 100 тысяч населения) выросла в Москве с 714 до 1508, а в Дагестане — с 478,5 до 571,6 человек.

В 2005 году наблюдался второй пик ухудшений — в трудовом возрасте на 1000 человек трудоспособного населения умерли 8,5 человек (среди мужчин — 13). С 2006 г. наметилось восстановление, и в 2009-м этот показатель снизился до 6,4 человека (среди мужчин — 10).

1994 год оказался самым тяжелым в демографическом отношении на первой стадии реформы. К этому моменту защитные силы людей, находившихся несколько лет в состоянии тяжелого стресса, иссякли, и резко подскочила смертность именно от тех заболеваний или причин, которые связаны с нервным и эмоциональным состоянием человека. Например, за 1990–1994 годы число самоубийств возросло с 39,1 до 61,9 тысячи (в 2012-м — 28,9 тысячи).

Помимо высокой смертности мужчин в трудоспособном возрасте, резко возросла смертность подростков. В докладе РАМН (2010) говорится:

«В последние 5 лет смертность российских подростков в возрасте 15–19 лет находилась в пределах 108–120 на 100 тысяч населения данного возраста. Этот показатель в 3–5 раз выше, чем в большинстве стран Европейского региона.

Главной причиной смертей являются травмы и отравления (74,4% в 2008 г.). Реальные масштабы подростковой смертности от травм и отравлений заметно превышают ее официально объявленный уровень за счет неточно обозначенных состояний, маскирующих внешние причины, а также сердечно-сосудистых заболеваний, с латентной смертностью наркоманов. Реальные масштабы смертности от убийств, суицидов и отравлений существенно выше официально объявленных за счет повреждений с неопределенными намерениями. Быстрее всего растет смертность от неточно обозначенных состояний» (Альбицкий В.Ю., Иванова А.Е., Ильин А.Г., Терлецкая Р.Н. Смертность подростков в Российской Федерации. М.: БЭСТ-принт. 2010).

После пика 1994 года смертность снижалась, население стало приспосабливаться к новым условиям. Однако затем, на новом витке рыночной реформы, рост смертности с 1998 года возобновился. Пик пришелся на 2003 год — 16,4 тысячи смертей на 1 миллион человек населения. В последующие годы смертность в РФ сокращалась — в 2012 году число умерших составило 13,3 тысячи на 1 миллион человек, что уже приближается к дореформенному уровню (около 11 тысяч на 1 миллион.).

Такой скачок смертности в годы реформ не может быть объяснен изменением в возрастной структуре населения, тем более что больше всего смертность повысилась среди людей трудового возраста. Причины смертности, в наибольшей степени влияющие на демографическую ситуацию в России, — болезни системы кровообращения и внешние причины.

Главной причиной смертей в РФ являются болезни системы кровообращения. Среди факторов, которые приводят к этим болезням, главенствует артериальная гипертония. Частота ее возникновения, особенно в детском, молодом и трудоспособном возрасте, резко возросла в ходе реформы. В государственном докладе «О состоянии здоровья населения Российской Федерации в 1999 году» на этот счет сказано:

«Причиной ухудшения эпидемиологической ситуации по артериальной гипертонии в России за последнее время является одновременное воздействие комплекса крайне неблагоприятных социальных факторов, являющихся источником стрессовых напряжений и факторами риска возникновения артериальной гипертонии: падение жизненного уровня большей части населения, психологическая неуверенность в завтрашнем дне, отсутствие механизмов, стимулирующих граждан к поддержанию достаточного уровня своего здоровья, снижение у большинства населения возможностей организации адекватного отдыха, занятий физической культурой и спортом, распространение курения, алкоголизма, наркомании.

Неблагоприятная ситуация усугубляется недостаточной работой органов и учреждений здравоохранения по снижению распространенности артериальной гипертонии… В последние годы резко снизились объемы профилактической работы, ориентированной прежде всего на организованные коллективы, количество которых из-за экономического спада и проводимой реструктуризации промышленных предприятий значительно уменьшилось… Несвоевременная диагностика и неэффективное лечение приводят к развитию тяжелых форм артериальной гипертонии и обусловленных ею сердечно-сосудистых заболеваний».

| СОЦИАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ РОССИЯН | 17.02.2014 |

Говоря о демографической ситуации в России, трудно обойти стороной тему здоровья населения. Посмотрим на динамику заболеваемости так называемыми «социальными» болезнями.

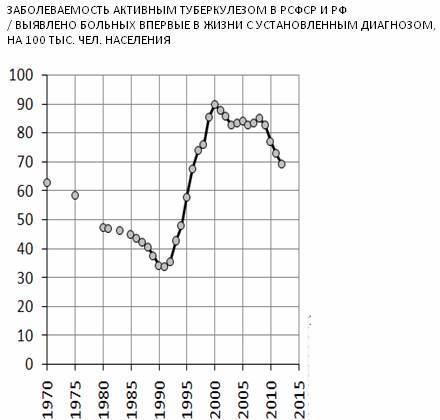

Важным показателем воздействия реформы в этой области стала вспышка заболеваемости «социальной» болезнью — туберкулезом. В 1990 году на 100 тысяч человек населения было 34,2 случая заболевания активным туберкулезом с впервые установленным диагнозом, в 2005 году таких случаев было 84, в 2010 и 2011 годах — 76,9 и 73. Максимум пришелся на 2000 год — 89,8 случая.

В конце 1980-х более трети всех больных выявлялись с уже запущенной формой туберкулеза, в 2000 году — 45,9%, в 2005 году— 29,7%, в 2007-м — 40%, в 2011-м — 42,2%.

Существенно возросла заболеваемость туберкулезом детей в возрасте до 14 лет. Так, в 1990 году на 100 тысяч таких детей было 7,6 заболевших, в 2006-м. — 16,2, в 2011-м — 15,8 (мальчики) и 16,5 (девочки).

За годы реформ более чем вдвое выросла не только заболеваемость, но и смертность от туберкулеза: если в конце 1980-х она составляла около 7 человек на 100 тысяч жителей, то в 1995 году достигла 15,4 человека, в 2000-м — 20,5, а в 2005-м — уже 22,5 человека. Затем этот показатель стал снижаться — до 12,2 умерших на 100 тысяч населения в 2012 году.

В Государственном докладе «О состоянии здоровья населения Российской Федерации в 1999 г.» сказано:

«В 1999 г. в России эпидемиологическая обстановка по туберкулезу продолжала ухудшаться. Почти все показатели, характеризующие уровень противотуберкулезной помощи населению, снизились. В целом ситуацию с туберкулезом следует оценить как крайне напряженную… Максимальный уровень заболеваемости населения туберкулезом зарегистрирован в возрастной группе 25–34 года (155 на 100 000)».

Одним из главных ухудшений в оказании противотуберкулезной помощи населению стало резкое сокращение массовых медицинских обследований работников (диспансеризации), которые были важным направлением советской профилактической медицины. Это сразу сказалось на здоровье населения, что красноречиво показывает заболеваемость туберкулезом.

В Государственном докладе «О состоянии здоровья населения Российской Федерации в 1992 г.» говорится:

«Рост заболеваемости наблюдается при значительном и почти повсеместном сокращении охвата населения профилактическими обследованиями на туберкулез; последнее в значительной мере объясняется дороговизной и перебоями в снабжении рентгенофлюорографической пленкой, реактивами, бактериальными препаратами, мединструментарием...

В 1992 г. положение с выявлением туберкулеза усугубилось в связи с тем, что все виды профосмотров, в том числе и на туберкулез, стали осуществляться не из средств госбюджета, а за счет предприятий, учреждений и личных средств граждан. В условиях снижения уровня жизни населения... возникает реальная угроза эпидемических вспышек туберкулеза на различных территориях страны.

Вместе с тем, из-за недостаточного финансирования четко отлаженная и эффективно проводимая ранее система централизованного управления и контроля за деятельностью туберкулезных учреждений в части профилактики, выявления, диагностики и лечения туберкулеза практически перестает функционировать» [выделено нами].

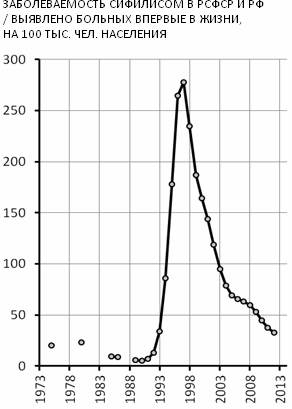

Красноречивым социальным результатом реформы стала и небывалая вспышка заболеваемости венерическими болезнями.

Так, заболеваемость сифилисом выросла с 1990 по 1997 год в 50 раз. Затем она, если судить по статистике, пошла на убыль, но все равно остается на исключительно высоком уровне.

В госдокладе за 1999 год сказано: «Среди причин, приведших к увеличению заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем, следует указать, прежде всего, на происшедшие изменения социально-экономических отношений, приведших к расслоению населения, повлиявших на поведенческие, в том числе сексуальные, реакции людей…

Рост числа зарегистрированных больных также зависит от недостаточности первичной профилактики среди широких слоев населения, особенно среди подрастающего поколения, что зависит от слабого финансирования этой работы. Вместе с тем необходимо отметить, что регистрируемый уровень инфекций, передаваемых половым путем, не отражает истинной заболеваемости населения страны, так как коммерческие структуры и организации, а также частнопрактикующие врачи не заинтересованы (в основном по финансовым соображениям) в полной регистрации и сообщении сведений в органы здравоохранения о числе принятых ими больных».

Таким образом, в открытом госдокладе подчеркивается, что в результате реформы не просто резко изменилась реальная эпидемиологическая обстановка, но и были созданы условия, толкающие к сокрытию истинной заболеваемости населения. Это, в свою очередь, само становится фактором, ухудшающим положение. Можно предположить, что резкий излом кривой статистики заболеваний в 1996–1997 годах связан именно с изменениями в механизме регистрации заболеваний.

В то же время ухудшилось и продолжает ухудшаться положение с выявлением источников заражения. В 1990 году в 60,2% случаев впервые установленного заболевания сифилисом были выявлены и привлечены к лечению лица, ставшие источником заражения, в 1995 году — 29,8%, в 2000-м — 22,6%, в 2005-м — 20,4% и в 2010-м — 19,1%.

На учете в лечебно-профилактических учреждениях в 1980 году стояли 185,4 тысячи больных сифилисом, в 1990 году — 47,7 тысячи, в 1995 году — 384,9 тысячи, в 2000-м — 731,9 тысячи, в 2005-м — 409,3 тысячи, в 2010-м — 278,5 тыс., в 2011-м — 248,1 тыс.

Рост заболеваемости населения продолжался и в 2000-х. К тому же, выделяются несколько болезней, динамика которых позволяет классифицировать ситуацию как чрезвычайную: туберкулез, заболевания, передающиеся половым путем, СПИД.

Тяжелый стресс, вызванный реформой, сказался и на психическом здоровье населения. В госдокладе за 1999 год сказано: «Здоровье населения, в том числе и психическое, является одним из наиболее важных показателей благосостояния государства… В целом в состоянии психического здоровья и психиатрической службы сохраняются негативные тенденции… По данным эпидемиологических исследований, проведенных в последние годы НЦПЗ РАМН, а также в результате экспертной оценки установлено, что примерно у 1/3 населения России, то есть приблизительно у 52,5 млн человек имеются психические расстройства различной степени».

В 2005 году на конференции «Медико-социальные приоритеты сохранения здоровья населения России в 2004–2010 гг.» директор ГНЦ имени Сербского, бывший министр здравоохранения РФ Т. Дмитриева сообщила, что уровень психических расстройств с начала 1990-х годов увеличился в 11,5 раз. Число официально зарегистрированных больных в РФ составляло, по ее словам, почти 6 млн. человек.

Согласно кратким итогам выборочного обследования 2008 году «Влияние поведенческих факторов на состояние здоровья населения» (Росстат при участии Минздравсоцразвития России, Росспорта, Института социальных исследований) «наличие социально-психологических стрессов, которые могут провоцировать дезадаптацию личности, отклоняющееся поведение, угнетающе воздействовать на физическое и психическое состояние людей, выявлялось по показателям состояния тревожности респондентов, их беспокойства по поводу социальных рисков, возникновения чувства одиночества и угнетенности. В результате исследования установлено, что чувство очень большой или большой тревоги по поводу неопределенности своего будущего испытывают 71,9% респондентов. Судя по данным многолетних опросов населения, проводимых Социологическим центром РАГС по общенациональной репрезентативной выборке, состояние неуверенности многих людей в завтрашнем дне приобрело хронический характер».

| СЕМЬЯ | 27.02.2014 |

Наша рубрика основана на материалах работы Александра Гражданкина и Сергея Кара-Мурзы «Белая книга России. Строительство, перестройка и реформы: 1950–2012 гг.», где собран и представлен в виде длинных временных рядов обширный статистический материал о жизни всех сфер страны с середины XX века. Чтобы понимать, нужно знать. Авторы книги собирают и восстанавливают объективное знание о движении страны за последние десятилетия. Понимание же этих процессов они доверяют своим читателям.

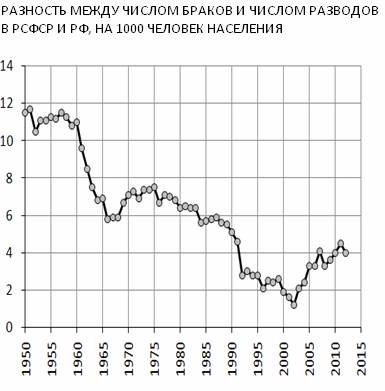

Продолжаем изучать демографическую ситуацию в России до и после краха СССР. Реформа нанесла тяжелый удар по семье. Резкое обеднение, безработица, вынужденная миграция и утрата жизненных ориентиров подорвали экономические и культурные основания многих семей. На 1000 населения в 1987 году было заключено 9,9 браков, в 1992 году — 7,1. В 1998-м число заключенных браков на 1000 населения было минимальным — 5,8.

Но главный показатель — это превышение числа браков над числом разводов. На 1000 населения в 1987 году он составлял 5,9, в 1990-м — 5,1, в 1991-м — 4,6, наконец, в 1992-м — 2,8. Через 10 лет, в 2002 году, этот показатель упал до своего российского минимума — 1,2. Затем положение выправлялось. В 2011 году этот показатель возрос до 4,5, что все еще несколько ниже уровня 1990 года.

Реформа привела к резкому увеличению числа внебрачных детей — при общем снижении рождаемости. В 1990 году вне брака родилось 14,6% детей, в 1995-м — 21,1%, а в 2005-м — 30%. Доля детей, родившихся вне брака, уменьшилась к 2011 году — до 24,6%.

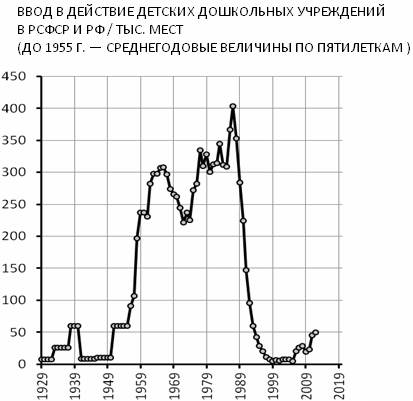

Таким образом, в России появился большой контингент детей, для которых семья не может служить надежным источником заботы. В то же время были резко ослаблены государственные службы охраны детства. В 1990 году было введено детских домов на 1847 мест, в 1995-м — на 607 мест, в 2011 — на 220 мест.

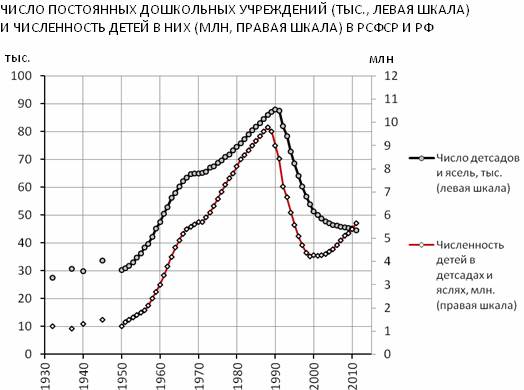

Число детских дошкольных учреждений с 1990 по 2011 год сократилось почти вдвое. Численность детей, посещавших детсады и ясли, к началу 2000-х также сократилось более чем вдвое — с 9,8 до 4,2 миллиона, а к концу 2000-х несколько выросла — до 5,7 миллиона в 2011 год.

На начало 2011 года в устройстве в дошкольные образовательные учреждения нуждались 2,1миллиона (на начало 2012 года — 2,2миллиона), т.е. почти для трети нуждающихся детей нет мест в российских детсадах и яслях. Но с начала реформы резко сократился объем строительства этих учреждений:

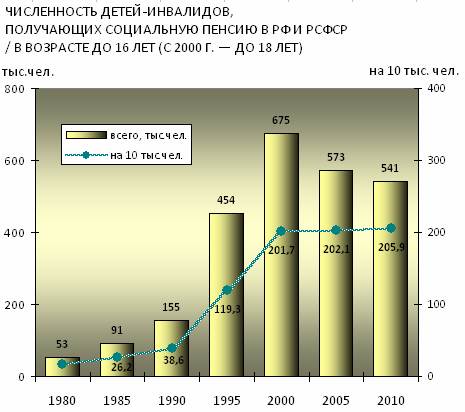

Реформа сказалась на здоровье детей и подростков самым страшным образом — от социального бедствия их организм и психика страдают сильнее, чем у взрослых.

Крайнее выражение этого процесса отмечено в государственном докладе «О состоянии здоровья населения Российской Федерации»: «Ухудшающееся состояние здоровья детей обуславливает нарастание инвалидизации детского населения».

В 1990-х темпы роста инвалидизации детей в России кратно ускорились.

В последнее десятилетие лидерами по заболеваниям, ведущим к детской инвалидности, продолжают оставаться психические расстройства и болезни нервной системы: в 2010 году их доля среди других причин возникновения инвалидности детей составляла 47,1%.

Приведем еще некоторые выдержки из госдоклада о состоянии здоровья россиян 1999 года, когда были зафиксированы худшие показатели в годы реформ:

«Число здоровых дошкольников за последние годы уменьшилось в 5 раз, и при поступлении в школу их количество не превышает 10%... Число неготовых к систематическому обучению детей увеличилось в 5 раз... В последние годы сохраняется неблагоприятная тенденция ухудшения состояния психической адаптации детей и подростков, увеличение у них дезадаптивных форм поведения, включая алкоголизацию, табакокурение, наркоманию и др. виды девиантного поведения».

Ухудшение здоровья детей во многом предопределяется резким ухудшением условий жизни и питания женщин во время беременности. Динамика этих процессов дана на графике:

| СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ В ОБЩИХ ЧЕРТАХ | 05.03.2014 |

Наша рубрика основана на материалах работы Александра Гражданкина и Сергея Кара-Мурзы «Белая книга России. Строительство, перестройка и реформы: 1950–2012 гг.», где собран и представлен в виде длинных временных рядов обширный статистический материал о жизни всех сфер страны с середины XX века. Чтобы понимать, нужно знать. Авторы книги собирают и восстанавливают объективное знание о движении страны за последние десятилетия. Понимание же этих процессов они доверяют своим читателям.

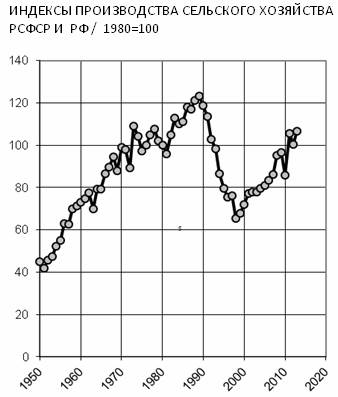

Перейдем к сельскому хозяйству и опишем в общих чертах динамику его развития до и после реформ.

Сельское хозяйство — системообразующая отрасль экономики и всего жизнеустройства практически любой страны. Имеющиеся в стране земельные угодья представляют собой бесплатно данную природой огромную производительную силу. Кризис в сельском хозяйстве и спад его производства сразу наносит тяжелый удар по всей экономике, поскольку приводит к потере бесплатных природных ресурсов, но эти потери приходится оплачивать при импорте продовольствия.

Большая часть территории России лежит в зоне рискованного земледелия. На большей части ее пространства урожайность сильно колеблется в зависимости от погодных условий. Тем не менее вплоть до радикальной реформы, начатой в 1988 году, сельское хозяйство РСФСР развивалось с высоким и стабильным темпом.

Реформа привела к кризису. По отношению к уровню 1990 года в 1998-м в РФ было произведено, в стоимостном выражении в сопоставимых ценах, 55% продукции сельского хозяйства, в 2000-м — 61%, в 2010-м. — 72%, в 2013-м — 90%. Динамика сельхозпроизводства такова:

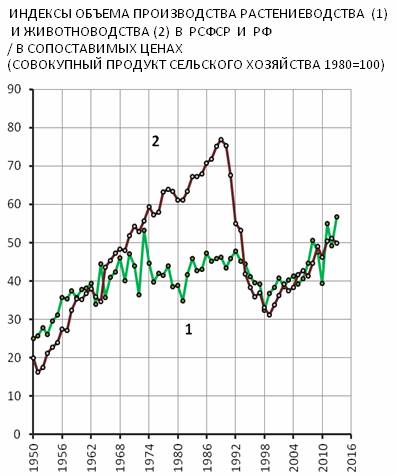

К началу 2010-х в растениеводстве восстановлен и даже несколько превышен дореформенный уровень производства, а в животноводстве пока достигнут только уровень конца 1960-х (падение было на уровень конца 1950-х). В 1990 году удельный вес животноводства в продукции сельского хозяйства составлял 63%, в 2000-м — 47%, в 2010-м — 54%, в 2013-м — 47%:

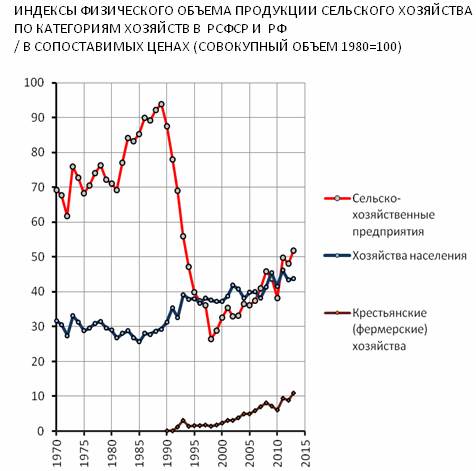

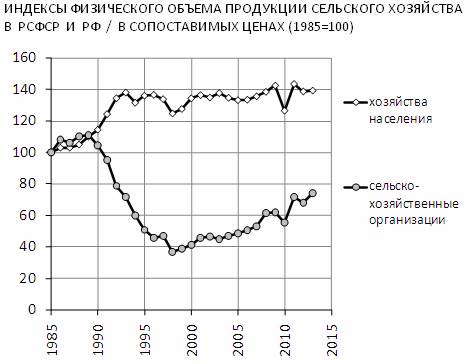

С падением производства сельхозпродукции резко изменилась и структура его распределения по категориям хозяйств. Если до реформ три четверти продукции растениеводства и животноводства производилась в сельскохозяйственных предприятиях, то теперь — менее половины. И наоборот, если ранее на подворьях производилось примерно четверть сельхозпродукции, то после реформ — почти половина.

В начале 2010-х доля производства сельхозпродукции в созданных в реформы крестьянских (фермерских) хозяйствах достигла 10% (до 15% в растениеводстве и до 5% в животноводстве).

До начала радикальных реформ, в 1989 году, в РСФСР действовало 12,9 тысячи государственных предприятий — совхозов — и 12,5 тысячи кооперативных предприятий — колхозов. В совхозах работали в тот момент 5,6 миллиона человек и в колхозах — 4 миллиона.

В 1989 году сельскохозяйственные предприятия произвели, в стоимостном выражении, 77,6% продукции, аличные подсобные хозяйства населения (приусадебные участки, сады и огороды) — 22,4%.

За 1990-е годы произошли существенные изменения. На 2001 год в РФ насчитывалось 24,8 тысячи крупных и средних предприятий по производству сельскохозяйственной продукции (в 2006 году — 16,9 тысячи, в 2010-м — 7,2 тысячи, в 2012-м — 6,4 тысячи). Из них к концу 1990-х годов половина была кооперативами, 10% государственными предприятиями, 5% ОАО, около 15% ЗАО и предприятиями иных видов.

Таким образом, произошло раздробление и изменение организационного типа бывших крупных предприятий — колхозов и совхозов. Значительная часть и ресурсов, и производства переместилась из предприятий в мелкое производство — в хозяйства населения и фермерские (крестьянские) хозяйства.

Один из главных ударов, которые нанесла реформа сельскому хозяйству, заключается в вытеснении большой массы сельского населения из крупных механизированных предприятий с последующей архаизацией хозяйства и быта этой части россиян. К концу 1980-х годов подавляющее большинство работников колхозов и совхозов имели квалификацию и навыки труда индустриального типа, были опытными трактористами, комбайнерами и водителями автомобилей, операторами на фермах.

В ходе реформы «село отступило на подворья» — большая часть бывших работников предприятий занялась низкопродуктивным ручным трудом в «хозяйствах населения»:

| РЕФОРМА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РОССИИ: ДЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ | 11.03.2014 |

Наша рубрика основана на материалах работы Александра Гражданкина и Сергея Кара-Мурзы «Белая книга России. Строительство, перестройка и реформы: 1950–2012 гг.», где собран и представлен в виде длинных временных рядов обширный статистический материал о жизни всех сфер страны с середины XX века. Чтобы понимать, нужно знать. Авторы книги собирают и восстанавливают объективное знание о движении страны за последние десятилетия. Понимание же этих процессов они доверяют своим читателям.

Продолжим рассматривать влияние реформ на сельское хозяйство России.

Демонтаж колхозно-совхозной системы означал деиндустриализацию и демодернизацию сельского хозяйства.

Этот массивный процесс характеризуется быстрым сокращением энергетических мощностей сельского хозяйства, резким снижением использования электроэнергии для производственных целей, катастрофическим уменьшением парка сельхозтехники и сокращением числа работников сельскохозяйственных предприятий. За годы реформ доля сельхозпредприятий в производстве сельскохозяйственной продукции снизилась с 70 до 45%, но в последние годы начинает расти.

Рассмотрим изменения, которые произошли в сельскохозяйственных предприятиях. С 1990 года по 2010 годчисло штатных сельхозработников сократилось более чем в 6 раз — с 10 миллионов человек до 1,6 миллиона (в 2012 году — 1,47 миллиона человек).

Энергетические мощности сельскохозяйственных организаций в годы реформы сократились более чем в 4 раза, в 2012 году их осталось столько, сколько было 50 лет назад.

За годы реформы к 2012 году парк тракторов сократился почти в 5 раз — с 1366 тысяч штук до 276 тысяч (это даже меньше, чем было в РСФСР в предвоенное время).

Примерно такая же картина наблюдалась и с парком другой сельхозтехники. К 2012 году парк зерноуборочных комбайнов сократился в 5,6 раза, плугов — в 7 раз, культиваторов — в 5,5 раза, сеялок — в 5,8 раза, жаток — в 10,5 раза, косилок — в 7,3 раза, пресс-подборщиков — в 3,4 раза, дождевальных и поливальных машин — в 15 раз, машин для внесения минеральных удобрений — в 6,8 раза, доильных установок и агрегатов — в 8,5 раза, кукурузоуборочных комбайнов — в 12 раз, льноуборочных — в 15 раз, картофелеуборочных — в 12 раз, кормоуборочных — в 7 раз, свеклоуборочных машин — в 9 раз.

Потребление электроэнергии на производственные цели в сельскохозяйственных предприятиях снизилось более чем в 5 раз и находилось в РФ в начале 2010-х на уровне РСФСР начала 1970-х.

Важным следствием ослабления предприятий для сельского населения стало «отступление на подворья». Но это уже были совершенно другие подворья, чем в колхозно-совхозной деревне. Был разрушен симбиоз приусадебного хозяйства с крупным предприятием. До 1991 года 60–70% затрат в личных хозяйствах на вспашку, заготовку кормов для скота, агротехническое и ветеринарное обслуживание делались бесплатно или за символическую оплату колхозом или совхозом. Слабые и убыточные частные предприятия, которые пришли им на смену, с таким сотрудничеством покончили. Оплатить указанные услуги подворья в массе своей не могут.

Усиление подворья с его низкой технической оснащенностью — признак разрухи. Необходимость в ХХI веке зарабатывать на жизнь тяжелым трудом на клочке земли с архаическими средствами производства и колоссальным перерасходом времени — огромный регресс. Так, прямые затраты труда на производство 1 центнера молока на подворье, содержащем одну корову, в середине 1990-х годов были равны 48 человеко-часам, а в 1990 году на колхозной или совхозной ферме — 6,4 часа.

Как изменилась в России структура технологических укладов сельского хозяйства в целом, видно из приведенной таблицы (по данным мониторинга Института аграрной социологии, Проблемы возрождения современного российского села. // В кн. «Россия: процесс консолидации власти и общества. Социальная и социально-политическая ситуация в России в 2007 году» (ред. Г.В. Осипов и В.В. Локосов). М.: ИСПИРАН. 2008).

| ЗОНДИРУЕМ ПОЧВУ | 18.03.2014 |

Наша рубрика основана на материалах работы Александра Гражданкина и Сергея Кара-Мурзы «Белая книга России. Строительство, перестройка и реформы: 1950–2012 гг.», где собран и представлен в виде длинных временных рядов обширный статистический материал о жизни всех сфер страны с середины XX века. Чтобы понимать, нужно знать. Авторы книги собирают и восстанавливают объективное знание о движении страны за последние десятилетия. Понимание же этих процессов они доверяют своим читателям.

Продолжим рассматривать влияние реформ на сельское хозяйство России.

Рассмотрим теперь воздействие реформы на состояние основных элементов материально-технической базы сельского хозяйства. Главный материальный ресурс сельского хозяйства — земля, почва.

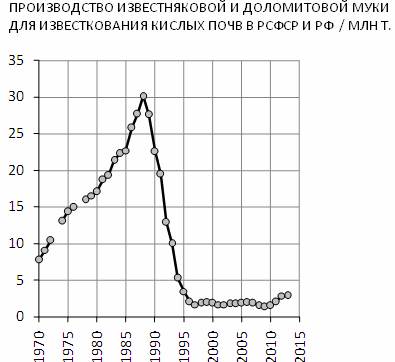

Для поддержания ее в плодородном состоянии требуются постоянные усилия, в противном случае почва «дичает». До начала реформы большой и постоянной, хотя и незаметной работой было известкование (а также гипсование и фосфоритование) почв — важная операция. О масштабах ее можно судить по тому, что только за три года (1985–1987) в РСФСР было проведено известкование на площади в 15 миллионов гектаров (всего в России в известковании нуждаются 45 миллионов гектаров).

В 1970-е годы для обеспечения этой операции было создано крупномасштабное производство известковой и доломитовой муки. В ходе реформы это производство было свернуто, и известкование почвы почти прекращено. С 1998 года известкованию подвергается по 0,3–0,4 миллиона га кислых почв в год, в 2009–2011 годах — по 0,2 миллиона гектаров, в 2012 году — 0,3 миллиона гектаров. Динамика производства материалов для известкования такова:

В 1985 году и 1990 году было произведено гипсование 98 и 159 тысяч гектаров солонцовых почв, а в 1995 году — 3,5 тысячи гектаров, и далее по ниспадающей в 1999 году — 2,9 тысячи гектаров, в 2005-м — 0,8 тысячи гектаров, в 2010-м — 0,1 тысячи гектаров, в 2011-м — 0,04 тысячи. В 2012 году проведено гипсование солонцовых почв на площади 0,6 тысячи гектаров (0,4% от уровня 1990 года).

В 1985 году было произведено фосфоритование 1,8 миллиона гектаров кислых почв, в 1992 году — 1,5 миллиона, а в 1995-м — 0,2 миллиона, в 2000 году — 0,05 миллиона гектаров, в 2005-м — 0,04 миллиона, в 2010-м — 0,004 миллиона, в 2011-м — 0,002 миллиона, в 2012 году — 0,003 миллиона гектаров (0,2% от уровня 1985 года).

Прекращены и главные мелиоративные работы — строительство систем для орошения земель и осушения угодий. В 1970-е годы были построены крупные оросительные системы, но и в течение 1980-х годов вводились большие площади орошаемых земель, несмотря на активную идеологическую кампанию против мелиорации. В середине 1980-х годов на орошенных и осушенных землях производилось 15–16% всей валовой продукции растениеводства РСФСР. В 1988 году почти весь рис, более 70% овощей, около 30% фруктов и винограда, более 20% зерна кукурузы производились на орошаемых и осушенных землях.

В ходе реформы работы по мелиорации почти прекратились:

Резко сократились и объемы орошения введенных ранее в действие орошаемых земель. Только за 1991–1993 годы площадь орошаемых земель сократилась на 1 миллион гектаров — с 6,3 до 5,3 миллиона гектаров. После 1993 года этот показатель не публикуется. О его динамике в дальнейшем можно судить по использованию воды на сельхознужды (публикуется с 1980 г.).

Во многих районах России важным направлением мелиорации является осушение почв. В РСФСР площадь осушенных земель составляла в 1970 г. 2,4 миллиона гектаров, в 1975 году — 3,3 миллиона гектаров, в 1980 году — 4,2 миллиона гектаров, в 1985 году — 5 миллионов гектаров, в 1990-м — 5,4 миллиона гектаров. Реформа привела к практически полному прекращению этих работ. За пятилетку 1985–1989 было введено в действие 1296 тысяч гектаров осушенной почвы, а за 1996-2000 годы — 37,2 тысячи, то есть в 35 раз меньше. В 1986 году было введено в эксплуатацию 300 тысяч гектаров осушенных земель, а через 20 лет в 2006 году — 21,4 тысячи гектаров, в 2012-м — 4,3 тысячи (в 40 раз меньше, чем в 1990-м).

Примерно такое же положение сложилось и в других видах мелиоративных работ — их объемы сократились за годы реформы от 15 до 70 раз.

Условием плодородия почвы при интенсивном земледелии является регулярное применение минеральных и органических удобрений — для компенсации выноса питательных веществ с урожаем и для поддержания благоприятной структуры почвы. Известно, что естественное плодородие обеспечивает урожайность не выше 7–8 центнеров зерна с гектара (в 1909–1913 годах в среднем за год она составляла 6,9 ц/га). Именно начиная с середины 1970-х годов, когда наконец была создана промышленность удобрений, сельское хозяйство РСФСР стало быстро улучшать и экстенсивные, и интенсивные показатели.

В последние советские годы вынос питательных веществ с урожаем и сорняками достигал 124 килограммов с гектара, а вносилось с удобрениями 106 килограммов (1987 год). Растениеводство только-только подошло к равновесию[1]. Оно начало падать уже с 1988 года и было резко сломано в ходе реформ 1990-х. Применение минеральных удобрений в сельскохозяйственных предприятиях РФ снизилось с 9,9 миллиона тонн в 1990 году до 1,5 миллиона в 1995-м, а в 1999-м упало на уровень 1,1 миллиона. С 2000 года наметилось восстановление, и к 2012-му вносили уже 1,87 миллиона тонн — примерно уровень 1964 года.

С 1990-го по 1995-й количество вносимых в почву минеральных удобрений в РФ упало в 5 раз (с 88 до 17 кг/га), и затем до 2002 года не превышало 20 килограммов на гектар всей посевной площади. К 2011–2012 годам внесение минудобрений выросло до 39–38 кг/га — это уровень 1970 года:

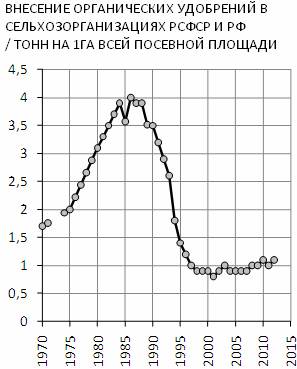

В семь раз уменьшилось в ходе реформы и внесение в почву органических удобрений. Во второй половине 1980-х годов в РСФСР в колхозах и совхозах ежегодно вносилось 457–465 миллионов органических удобрений, около 3,6 тонн на гектар пашни.

Это было немного — для сравнения укажем, что в Белоруссии вносилось 15-16 тонн навоза на гектар. За годы реформы, к 1997 году, внесение органических удобрений в РФ упало до уровня 1 тонны на гектар пашни и восстановления не наблюдается, т.к. в отличие от экспорториентированных минеральных удобрений производство органических удобрений сильно зависит от поголовья сельскохозяйственных животных, а оно в годы реформы резко сократилось. Динамика внесения органических удобрений такова:

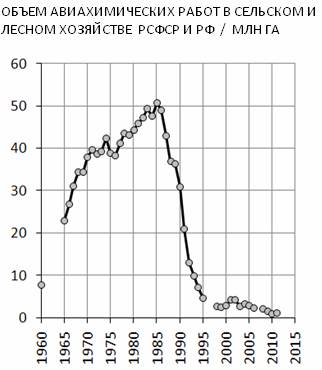

Резко сократилось за годы реформы применение авиации для проведения химических работ в сельском хозяйстве (подкормки минеральными удобрениями, обработки посевов инсектицидами и гербицидами). В обзоре 2005 года сказано: «Научные разработки показывают, что потребность сельского хозяйства России в авиационной обработке оценивается в 38–41 миллион гектаров ежегодно… Резкое сокращение объемов авиахимработ привело к тому, что за последние 5 лет потери продукции растениеводства, только от вредных насекомых, достигли 95-100 млн т». Динамика объема авиахимических работ такова:

С 1985 по 2010 год объем авиахимических работ сократился в 50 раз. Как развитая отрасль сельскохозяйственная авиация практически перестала существовать уже в первые 5–10 лет реформ.

[1] Следует вспомнить, что подготовка к переориентации производства удобрения в СССР на экспорт сопровождалась в конце 1980-х годов большой и недобросовестной идеологической кампанией с целью настроить общественное мнение против применения удобрений в сельском хозяйстве (“нитратный психоз”).

| ЗЕРНОВАЯ КУЛЬТУРА | 01.04.2014 |

Наша рубрика основана на материалах работы Александра Гражданкина и Сергея Кара-Мурзы «Белая книга России. Строительство, перестройка и реформы: 1950–2012 гг.», где собран и представлен в виде длинных временных рядов обширный статистический материал о жизни всех сфер страны с середины XX века. Чтобы понимать, нужно знать. Авторы книги собирают и восстанавливают объективное знание о движении страны за последние десятилетия. Понимание же этих процессов они доверяют своим читателям.

Продолжим рассматривать влияние реформ на сельское хозяйство России.

Главный показатель состояния земледелия — производство зерна. Зерно является основой питания людей и важным условием для развития животноводства.

В России от года к году сбор зерновых сильно колеблется из-за неустойчивости погодных условий. Но при сравнении средних урожаев за длительные периоды эти колебания сглаживаются. За 23 года, с 1968 по 1990 год, в РСФСР было произведено 2290 миллионов тонн зерна (в весе после доработки), или в среднем по 100 миллионов тонн в год. За 23 года реформы, с 1991 по 2013 год, было произведено 1842 миллиона тонн зерна, или в среднем по 80 миллионов тонн год. Разница очень большая, учитывая агротехническое развитие, совершенное в последние десятилетия.

Считается, что производство 500 килограммов зерна на душу населения — порог продовольственной безопасности страны. Особенно это важно для таких крупных стран, как Россия. За 1985–1990 годы в РСФСР было произведено в среднем по 763 килограмма зерна на душу населения в год, а за 1995–2000 годы в РФ произведено по 440 килограммов зерна на душу населения. В среднем за 1991–2013 годы производилось 551 килограмм зерна на душу населения (за 1970–1990 годы — 775 килограммов). Последний раз порог производства зерна в 500 килограммов на человека был преодолен в РСФСР в 1954 г., через 40 лет РФ вновь опустилась ниже этой черты в 1995 году (а затем еще в 1996 году, в 1998–2000 годах, в 2003-м, в 2010-м, в 2012-м).

И сейчас бывают благодатные годы с благоприятными условиями и высокой урожайностью, но в целом уровень производства сокращен под воздействием непреодолимых для села экономических, социальных и технологических причин. Динамика производства зерна в России за 1913–2013 годы такова:

На таком фоне с производством зерна происходит сокращение его внутреннего использования (на кормовые и пищевые цели, на семена и пр.) при существенном росте экспорта из РФ. Так, в последний неурожайный 2012 год была экспортирована почти треть имевшегося для использования зерна, а на внутренние потребности осталось только 346 килограммов на душу населения — в 2,6 раза меньше, чем в 1990 году. За два десятилетия реформ использование зерна и на кормовые, и на пищевые цели сократилось примерно вдвое. Если бы на экспорт зерно не отправлялось в неурожайный 2012 год, то для внутреннего использования в РФ осталось бы 503 килограмма зерна на душу населения.

С началом реформ в 1990-х сокращался валовой сбор всех зерновых, но в 2000-х восстанавливается производство экпорториентированных зерновых культур (в 2012 году на экспорт отправлено 43% пшеницы, 27% кукурузы, 25% ячменя).

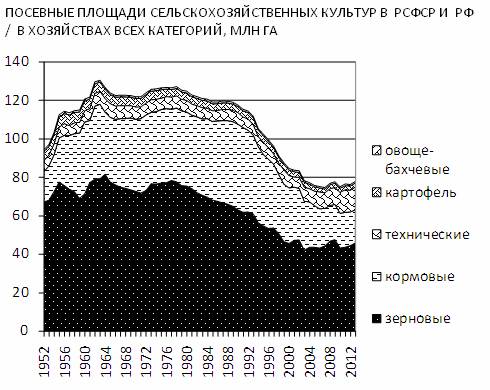

Объем производства зерна и других продуктов растениеводства определяется двумя величинами — посевными площадями и урожайностью. Вся посевная площадь сельскохозяйственных культур в РСФСР возрастала в послевоенное время вплоть до 1980 года, когда она достигла почти 125 миллионов гектаров.

В 1980-е годы были вложены значительные средства в развитие интенсивных технологий, что позволило несколько сократить посевную площадь. Во второй половине 1980-х посевы занимали 119 миллионов гектаров в год и начали сокращаться в 1990 году с началом реформы — не в силу технологической целесообразности, а по экономическим причинам. Динамика посевных площадей такова:

В 2013 году посевные площади составили 78 миллионов гектаров, сократившись по сравнению с 1990 года на 40 миллионов гектаров. Таким образом, выведенные за годы реформы из оборота посевные площади составляют 51% от той площади, что засевается в настоящее время. Изменилась и структура посевных площадей — для зерновых они сократились на 27%, для картофеля — на 31%, для кормовых — в 2,6 раза, но посевные площади технических культур напротив выросли почти в 2 раза, а овоще-бахчевых — почти не изменились.

В реформы 1991–2012 годов сократились и площади многолетних насаждений: плодово-ягодных в 1,7 раз, виноградников — в 2,4 раза, хмеля — в 9 раз.

Почвенно-климатические условия оказывают огромное влияние и на трудоемкость производства продукции растениеводства, и на ее себестоимость. Это мы наглядно наблюдали и в СССР — для сравнения не надо было ехать в США или Канаду. Колхозы и совхозы на Украине и в Белоруссии были примерно одинаковы и по организации, и по трудолюбию. Но почвы и климатические условия разные, что отражается на издержках производства. В 1989 году себестоимость тонны зерна была в РСФСР 102 рублей, на Украине — 69 рублей, в Белоруссии — 125 рублей, в Молдавии — 77 рублей, а в Латвии — 173 рубля. Прямые затраты труда на производство одной тонны зерна были в РСФСР на 20% выше, чем на Украине, но зато в 8 раз ниже, чем в Таджикской ССР. Поэтому сами по себе объем производства и урожайность мало говорят о том, эффективно ли работает сельское хозяйство.

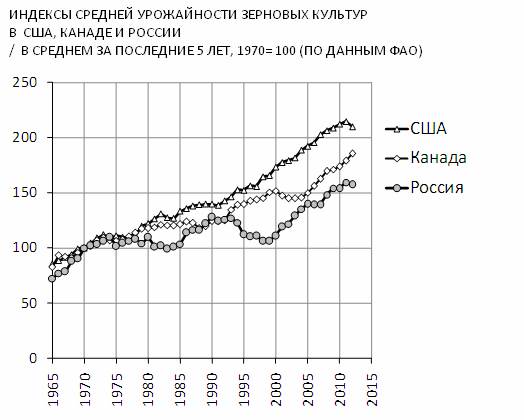

Чтобы верно оценить уровень растениеводства страны, надо учесть т.н. «коэффициент биологической продуктивности» почв. Этот показатель для почв разных стран приведен в книге заместителя председателя Госкомитета РФ по земельным ресурсам П.Ф.Лойко «Земельный потенциал мира и России: пути глобализации его использования в XXI веке» (М.: Федеральный кадастровый центр. 2000). Для России он принят равным 100, тогда в США он равен 187, в Западной Европе — около 150, в Индии — 363, а в Индонезии — 523. То есть, при одних и тех же затратах труда и других ресурсов с одного гектара пашни в США получают в среднем в 1,87 раза больше растительной массы, чем в России.

Рассматривая качественные показатели растениеводства России (урожайность в центнерах с физического гектара) с учетом этой поправки, можно сделать вывод, что урожайность в РСФСР была на уровне стран, обладающих гораздо лучшими почвенно-климатическими условиями для растениеводства — таких, как Аргентина и Бразилия. Да и представление об отставании от Канады и США было сильно преувеличено в массовом сознании.

В результате первых десяти лет реформы урожайность зерновых культур в РФ снизилась. Чтобы компенсировать колебания урожайности от года к году, возьмем среднюю урожайность по пятилеткам. Среднегодовая урожайность зерновых за пятилетку 1986–1990 годов составляла 15,9 центнера с гектара, а за пятилетку 1995–1999 годов — 14,6 центнера с гектара. Это значительное снижение, если учесть, что из оборота была выведена треть посевных площадей с более низкой продуктивностью. Только через 10 лет реформ сокращение посевных площадей дало увеличение в урожайности зерновых — 18,8 центнера с гектара за пятилетку 2001–2005 годов.

В целом за 2001–2010 годы урожайность зерновых была восстановлена на дореформенном уровне, и в среднем превысила его — составила 19,8 центнера с гектара. За последние пять лет (2009–2013) средняя урожайность выросла и составила 20,7 центнера с гектара. Следует отметить, что урожайность зерновых культур в последние неурожайные годы (в 2010 и в 2012 годах) была даже выше, чем в среднем до реформы — 18,3 центнера с гектара (в 2013 году — 21,9 центнера с гектара).

Однако достигнутый в 2000-х рост урожайности в РФ не превышает рост, непосредственно перед реформой в 1985-1990 годах. По этому показателю пореформенная Россия только увеличила свое отставание от крупных зарубежных зернопроизводящих стран, которые в перестройку выставлялись в качестве эталона.

Таким образом, реформа отрицательно повлияла как на экстенсивный (посевная площадь), так и наинтенсивный (урожайность) факторы производства продукции растениеводства в РФ. Оба эти фактора обладают большой инерцией, и быстро выправить положение будет трудно.

| КАРТОШКА, СВЕКЛА И ДРУГИЕ | 09.04.2014 |

Наша рубрика основана на материалах работы Александра Гражданкина и Сергея Кара-Мурзы «Белая книга России. Строительство, перестройка и реформы: 1950–2012 гг.», где собран и представлен в виде длинных временных рядов обширный статистический материал о жизни всех сфер страны с середины XX века. Чтобы понимать, нужно знать. Авторы книги собирают и восстанавливают объективное знание о движении страны за последние десятилетия. Понимание же этих процессов они доверяют своим читателям.

Продолжим рассматривать влияние реформ на сельское хозяйство России в одной из главных отраслей сельского хозяйства — растениеводстве — на примере производства некоторых сельскохозяйственных культур.

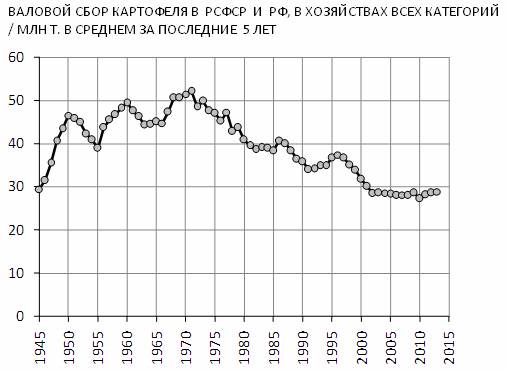

Тенденция к снижению производства картофеля — второго по значимости продукта растениеводства в России — не так заметна, поскольку производство картофеля почти полностью переместилось «на сотки» — в т.н. «хозяйства населения», и здесь тяжелым ручным трудом обеспечивается стабильная урожайность (а в 2002–2009 годах наблюдался стабильный рост урожайности картофеля).

Снижение производства картофеля в основном сказалось на его производственном потреблении. Экспорт и импорт картофеля незначителен.

Напротив, в производстве овощей и бахчевых восстановлен и превышен дореформенный уровень, увеличилось потребление и, в меньшей степени, экспорт.

Производство картофеля и овощей сосредоточено в хозяйствах населения, где в 2013 году выращено 82,3% общего сбора картофеля (в 2012-м — 78,9%) и 69,6% овощей (в 2012-м — 69,1%).

Тяжелый удар нанесла реформа по производству сахарной свеклы. Ее сбор с уровня 37,4 миллиона тонн в 1989 году упал до 10,8 миллиона тонн в 1999-м — в три с половиной раза. С 2003-го положение стало выправляться, темпы роста валового сбора свеклы вернулись на дореформенные значения. Уже в 2006 году был превышен дореформенный уровень урожайности этой культуры. В 2011-м был собран рекордный для России урожай сахарной свеклы — 47,6 миллиона тонн (в 1,4 раза выше дореформенного уровня), в 2013 году — 37,7 миллиона тонн. Основными производителями сахарной свеклы остаются сельскохозяйственные организации. Доля их в производстве в 2013 году составила 89,4% (в 2012-м — 87,6%).

Драматически сложилась динамика производства льноволокна. Эта интенсивная отрасль растениеводства стала возрождаться в середине 1980-х годов, но начавшаяся реформа обрушила производство — с 1987 по 1997 год валовой сбор льноволокна сократился в 6 раз. С 2000-х наблюдалось оживление и стабилизация на уровне 50 тысяч тонн — это втрое меньше дореформенного уровня, причем одновременно втрое выросла урожайность льноволокна. С урожайностью этой сельхозкультуры — порядок, а вот с ее производством пока не очень. В прядении нужно само волокно, а не его урожайность. Впрочем, в годы реформы и прядение оказалось неконкурентоспособным.

В производстве других важнейших технических культур — подсолнечника и сои — в первые 10 лет реформ тоже был спад (в меньшей степени по подсолнечнику), но с 2000 года идет резкий рост их валового сбора примерно в дореформенном темпе 1985–1990 г:

За годы реформ (1991–2013) валовой сбор подсолнечника вырос в среднем в 2,5 раза, а его посевные площади увеличились в 2,7 раза, а урожайность восстановлена на прежнем уровне. В большинстве случаев никакой интенсификации производства здесь нет, а наблюдается конъюнктурный экстенсивный рост за счет выбытия посевных площадей других культур — в основном зерновых и кормовых (это показано в нашем предыдущем материале). Удобрений под посевы подсолнечника стали вносить вчетверо меньше.

Почти 30% валового сбора подсолнечника в 2011–2013 годах обеспечили фермеры. Этот пример наглядно показывает, за счет использования каких ресурсов и диспропорций реформы обеспечен трехкратный рост производства растительного масла. Рынок подсолнечника лишил кормовой базы животноводство — и производство животного масла в РФ сократилось в 4 раза, в рационе питания россиян оно замещается импортным и «фермерским» растительным.

Продолжение — о драматических изменениях последних 25 лет в сфере животноводства — читайте здесь.

| ЖИВОТНОВОДСТВО: БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ | 17.04.2014 |

Наша рубрика основана на материалах работы Александра Гражданкина и Сергея Кара-Мурзы «Белая книга России. Строительство, перестройка и реформы: 1950–2012 гг.», где собран и представлен в виде длинных временных рядов обширный статистический материал о жизни всех сфер страны с середины XX века. Чтобы понимать, нужно знать. Авторы книги собирают и восстанавливают объективное знание о движении страны за последние десятилетия. Понимание же этих процессов они доверяют своим читателям.

Продолжим рассматривать влияние реформ на сельское хозяйство России. Перейдем на этот раз к животноводству.

После перестройки животноводство понесло еще более тяжелый урон, чем растениеводство. Как и в промышленности, в ходе радикальной реформы сильнее пострадало производство более высокого уровня передела. И если в растениеводстве к началу 2010-х восстановлен и даже несколько превышен дореформенный уровень производства, то в животноводстве пока достигнут только уровень конца 1960-х (а падение было на уровень конца 1950-х). В 1990 г. в хозяйствах всех категорий в продукции сельского хозяйства 37 % (в действующих ценах) приходилось на растениеводство и 63% — на животноводство. Уже в 1995 г. пропорция стала такой: 53% растениеводство и 47% животноводство. В 2000 г. продукция животноводства по стоимости составляла 47%, в 2005 г. — 51%, в 2010 г. — 54%, в 2012 г. — 51%, в 2013 г. — 47%.

Таким образом, сама структура сельского хозяйства страны сильно изменилась, и характер этих измененийрегрессивный. В 2006 г. в РФ было импортировано продовольствия и сельскохозяйственного сырья (без текстильного сырья и без рыбы) на 12 млрд долларов. Более трети этой суммы (4,5 млрд долл.) пошла в уплату за продукты животноводства (мясные и молочные продукты). В 2012 г. импортировано сельхозтоваров и сырья на 40,4 млрд долл., из них мясных и молочных продуктов на 7,4 млрд долл.

Основной базой производства продуктов животноводства является поголовье скота и птицы. Количество скота и птицы — первый абсолютный показатель состояния отрасли. Другой фактор — продуктивность скота и птицы — не испытывает столь сильных колебаний, как урожайность, поскольку меньше подвержен влиянию погодных условий.