Тема Эмиссионный спектральный анализ

Часть II

Качественный спектральный анализ

Основой качественного спектрального анализа является свойство каж-дого химического элемента излучать характерный линейчатый спектр.

| λ | λ | Задача качественного анализа сводится к | ||||

| отысканию линий определяемого элемента в | ||||||

| 1 | 2 | |||||

| спектре пробы. Принадлежность линий данно- | ||||||

| а1 | а2 | |||||

| му элементу устанавливается по длине волны и | ||||||

| λх | интенсивности линий. Для целей качественного | |||||

| Рис.21. Схема определения | анализа устанавливают наличие или отсутствие | |||||

| длины волны неизвестной | в спектре так называемых аналитических или | |||||

| линии | последних линий. Последние линии – это | |||||

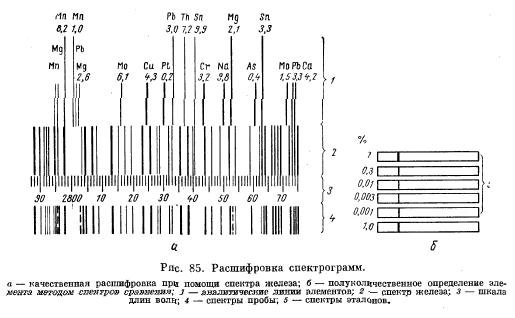

линии, которые исчезают в спектре пробы последними при уменьшении кон-центрации элемента в пробе. Эти линии хорошо изучены, их длины волн и ха-рактеристика есть в спектральных таблицах и атласах спектральных линий.Для расшифровки спектра и определения длины волны анализируемой линии пользуются спектрами сравнения, в которых длины волн линий известны. Чаще всего для этого используют спектр основы пробы (железа при анализе стали,алюминия прианализе металла и его сплавов,меди при анализе бронзы). Спектр анализируемого вещества фотографируют над спектрами основы.

линии, которые исчезают в спектре пробы последними при уменьшении кон-центрации элемента в пробе. Эти линии хорошо изучены, их длины волн и ха-рактеристика есть в спектральных таблицах и атласах спектральных линий.Для расшифровки спектра и определения длины волны анализируемой линии пользуются спектрами сравнения, в которых длины волн линий известны. Чаще всего для этого используют спектр основы пробы (железа при анализе стали,алюминия прианализе металла и его сплавов,меди при анализе бронзы). Спектр анализируемого вещества фотографируют над спектрами основы.

На рисунке представлено схематическое изображение небольшого участка спектра железа и спектра исследуемой пробы. Для определения длины волны заданной линии λх измеряют расстояние а 1 от этой линии до ближайшей к ней линии спектра железа, длина которой λ1 точно известна, и расстояние а2 от линии λх до другой линии в спектральном анализе с длиной λ2.

Длину волны неизвестной линии определяют по формуле:

| l х = l 1 + | а 1 | ( l 2 - l 1 ) | |

| а + а | 2 | ||

| 1 |

По длине волны определяют элемент по атласу спектральных линий

Спектральным анализом качественно можно определить более 80 эле-ментов. Предел обнаружения методами качественного анализа колеблется для разных элементов от 10-2 до 10-5%.

13.5. Количественный спектральный анализ

Количественный спектральный анализ основан на том, что интенсив-ность спектральных линий элементов (I) зависит от концентрации этих эле-ментов в пробе.

Связь между интенсивностью спектральной линии (I) и концентрацией элемента приближенно описывается уравнением Ломакина-Шайбе:

I = α·cв,

где α – коэффициент, учитывающий условия испарения и возбуждения ато-мов (скорость испарения пробы, температуру источника света, способы вве-дения пробы, энергию возбуждения атомов и т.д.);

в - коэффициент самопоглощения, учитывающий поглощение квантов света невозбужденными атомами;

с – концентрация вещества, %.

При логарифмировании уравнения Ломакина получаем:

lgI=lga+b*lgC.

Линейная зависимость lgI от lgC очень удобна для построения градуировочного графика. Это уравнение служит основой количественного спектрального анализа.

В практике количественного анализа обычно используют интенсив-ность не отдельной линии, а отношение интенсивностей двух спектральных линий, принадлежащих разным элементам. Такая методика позволяет сни-зить требования к постоянству условий возбуждения и регистрации спек-тров.

Линию определяемого элемента называют аналитической линией ее интенсивность обозначают Iа. Вторую линию, называемую линией сравнения, выбирают так, чтобы она принадлежала спектру элемента, содержание кото-рого в пробе практически не изменяется. В качестве элемента сравнения вы-бирают основной элемент пробы. Иногда в пробу специально вводят так называемый внутренний стандарт в одних и тех же количествах в каждую пробу, такие две линии, принадлежащие определяемому элементу и «основе» или «внутреннему стандарту», называют гомологической парой. Эти линии должны находиться в спектре близко друг к другу и обладать близкими потенциалами возбуждения (Евозб.).

Относительная интенсивность спектральной линии ç связано с кон-центрацией элемента в пробе тем же уравнением Ломакина:

| Iан | = а × св | ||

| Iср | |||

. В зависимости от способа оценки интенсивности различают визуальные, фотографические и фотоэлектрические методы.

Визуальные методы используют для полуколичественного анализа. Эти методы используются для экспрессного анализа, когда допускается погреш-ность 10% и более. Наиболее распространенным методом такого анализа яв-ляется метод гомологических пар.

Для проведения анализа этим методом предварительно подбирают пару линий (гомологическую пару) и устанавливают, при какой концентрации определяемого элемента интенсивности линий одинаковы. Например, при определении свинца в олове интенсивность линии Sn (нм) λ Sn = 276,11 сравни-валась с интенсивностью линий Pb λPb = 280,2 нм (1), λPb = 282,32 нм (2) и λPb

93

= 287,32 нм (3). Оказалось, что если СPb =0,1%, то Il Sn = Il Pb(1) , если СPb =0,6%,

то I l Sn = I l Pb(3) , а если СPb =0,1%, то I l Sn = I l Pb(2) .

К приборам для визуального анализа – стилоскопам прилагаются табли-цы, связывающие относительные интенсивности спектральных линий и кон-центрацию элемента. Анализ с помощью стилоскопа на 6 – 7 элементах зани-мает обычно 2 – 3 мин., предел обнаружения составляет 10-2 – 10-1%, погреш-ность ±20%. Стилоскопы применяются при металлов, сплавов, контроле плавки

В фотографических методах спектр фотографируется на фотопластин-ку. Интенсивность спектральной линии (I), получаемой на фотопластинке, ха-рактеризуется почернением (S). Между этими величинами установлена зави-симость:

|

| S = γ·lgI | ||||

| где γ – фактор контрастности фотопластинки. | |||||

| Существует несколько фотографических методов анализа: -метод трех эталонов; -метод добавок; -метод постоянного (твердого) графика. | |||||

| - | |||||

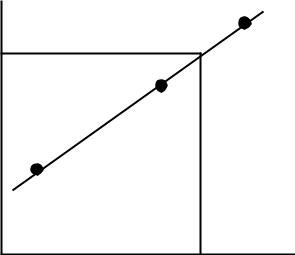

| Наиболее | распространенным | является | |||

| метод трех эталонов. Сущность его заключа- | |||||

| ется в следующем. На одной пластинке фото | |||||

| lgC | графируются спектры анализируемого образца | ||||

| lgC х | |||||

| и не менее 3-х эталонов, затем измеряют по- | |||||

| чернение (S) спектральных линий аналитиче- | |||||

| ской пары (анализируемого элемента и элемен- | |||||

| та сравнения) и строят градуировочный график в координатах ∆S – lgС | |||||

| Откладывая по оси ∆Sх (анализируемого образца), находим lgСх, а за- | |||||

| тем и концентрацию Сх. Для анализа массовых проб (стали, сплавов и т.д.) | |||||

| применяют специальные наборы эталонов, которые выпускает лаборатория | |||||

| стандартных образцов. | |||||

Пример. При анализе контактного материала на хром по методу трех эталонов па микрофотометре МФ-2 измерено почернение 5 линий гомологической пары в спектрах эталонов и исследуемого образца. Найдем процентное содержание хрома ССг по данным из таблицы

| Параметр | Эталон | Образец | ||

| 1 | 2 | 3 | ||

| Cr | 0,50 | 1,23 | 4,17 | X |

| s* | 0,07 | 0,37 | 0,86 | 0,61 |

| *Fe | 0,27 | 0,23 | 0,27 | 0,25 |

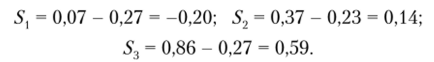

Решение. В методе трех эталонов используется зависимость разности S почернений линий гомологической пары от логарифма концентрации определяемого элемента. При определенных условиях эта зависимость близка к линейной. По показаниям измерительной шкалы микрофотометра находим:

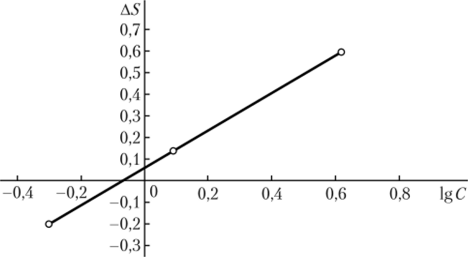

Определяем логарифмы концентраций: IgC1, = -0,30; lgC2 = 0,09; lgC3 = 0,62 и строим калибровочный график в координатах «AS — IgC»

Калибровочный график по методу трех эталонов

Находим для анализируемого образца: Sx = 0,61 - 0,25 = 0,36, и по калибровочному графику определяем lgCCr = 0,35; ССг = 2,24%.

Требования к эталонам

Химический состав эталонов должен соответствовать составу анали-зируемой пробы.

Интервал определяемых концентраций в эталонах должен быть шире, чем в пробе.

Технология изготовления, форма, размеры и механические свойства эталонов и пробы должны быть одинаковы.

Сведения о составе эталонов прилагаются в специальных паспортах к набору эталонов.

ЗАКОНСПЕКТИРОВАТЬ

Ознакомиться:

ГОСТ 27973.1-88 Золото. Методы атомно-эмиссионного анализа

ГОСТ 15483.10-2004 ОЛОВО МЕТОДЫ АТОМНО-ЭМИССИОННОГО

СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА