5 Специальная глава

5.1 Развитие представлений о строении площади

Южно-Линевская площадь, благодаря наличию здесь ярко выраженной на временных разрезах ОГТ волновой аномалии, является ключевой для оценки тектонического строения и перспектив нефтегазоносности северо-восточной части Прикаспийской синеклизы. Исходя из этого, подробно остановимся на описании развития различных версий ее строения. Первое обоснование геологической модели Южно-Линевского объекта, отвечающее всем требованиям прогноза в слабо изученных зонах было дано И.А.Шпильманом (1990г). При прогнозе применена классическая схема: анализ имеющихся данных на региональном уровне, построение схемы тектонического строения внутренней прибортовой зоны Прикаспийской синеклизы, выделение на ее основе высокоперспективного Казахстанского мегавала и прогноз в его пределах объекта типа Карачаганакской тектоно-седиментационной постройки Южно-Линевского перспективного объекта. Перспективы последнего оценены в 1500 млрд.м3 газа.

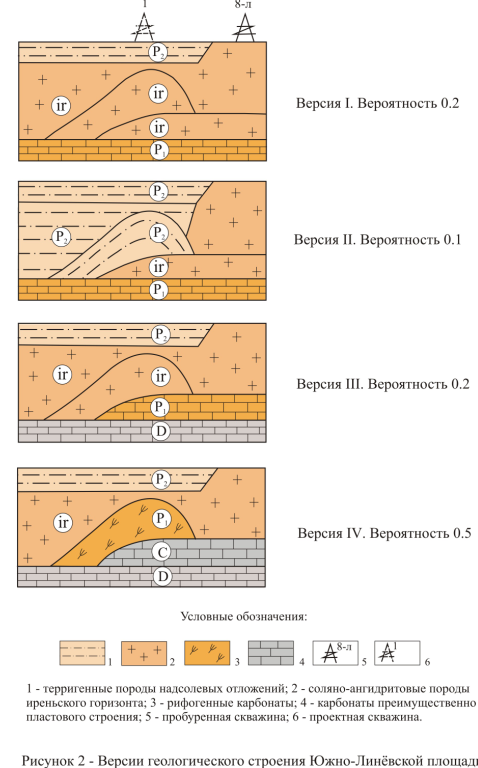

Другая модель строения Южно-Линевской площади развивается в Оренбургской геофизической экспедиции (В.Г.Корниенко, 1995, Н.А.Травкина, 1996). Основной ее отличительный элемент - это отнесение Южно-Линевской аномалии к объекту в надсолевых отложениях - пригрядовой антиклинальной структуре (рисунок 2, версия II). Эта модель базируется прежде всего на стратиграфической привязке опорной подсолевой сейсмической волны к кровле филипповского горизонта. Из этого следует, что все волны и волновые картинки, следящиеся выше опорной волны могут быть отнесены либо к надсолевым отложениям, либо к отложениям иреньского горизонта. На основе этой модели перспективы Южно-Линевского объекта оценены в 43 млрд.м3 газа.

На привязке опорной подсолевой волны к кровле филипповского горизонта основана еще одна модель строения Южно-Линевской площади. (А.М.Тюрин, 1995). Ее основное отличие - привязка Южно-Линевской волновой аномалии к особенностям строения отложений иреньского горизонта (рисунок 2, версия I). Последние сформировались за счет постседиментационных изменений условий залегания солей и ангидритов. По этой версии перспективы Южно-Линевской площади незначительны.

При интерпретации сейсмогеологических данных был применен новый методический прием, основанный на проведении двухэтапной интерпретации. На первом этапе были выделены и геометризованы объекты на уровне их отображений на временных разрезах ОГТ, безотносительно к предполагаемой геологической природе. На втором этапе прорабатывались версии природы этих объектов. Здесь основная трудность заключалась в том, что выделенные волновые аномалии Южно- и Северо-Линевская и Каинсайская следились на временных разрезах ОГТ выше опорной подсолевой волны. Тектоническую модель, не противоречащую всему комплексу геолого-геофизических данных и базовым версиям их интерпретации, построить до середины 1996 г не удавалось. Ситуация изменилась с появлением результатов бурения скважины 1-Каинсай, а именно, первой информации о строении и стратиграфии подсолевых отложений северо-востока Прикаспийской синеклизы. Скважина, в частности, вскрыла небольшие мощности отложений нижнепермского и каменноугольного возраста. Это позволило предположить, что опорную подсолевую волну можно привязать к акустическим границам в отложениях допермского возраста. Тогда следящиеся выше опорной волны волновые аномалии можно отнести к перспективным на нефть и газ геологическим объектам каменноугольного и (или) нижнепермского возраста. Эта версия была проработана до уровня геометризации локальных нефтеперспективных объектов Каинсайско-Линевской зоны и оценки прогнозных ресурсов углеводородов. Данных ВСП, надежно обосновывающих принятую авторами версии привязку опорной волны к донижнепермским отложениям, на то время не имелось. Прогнозные ресурсы последнего были оценены в 195 млрд.м3 газа и 195 млн.т конденсата.

Осенью 1996г в скважине 1-Каинсай были проведены сейсмические работы ВСП и МПГС. По полученным данным принято принципиальное решение о привязке наиболее динамически выраженной фазы опорной подсолевой волны к кровле девонских отложений. Таким образом, сделанное ранее предположение о стратиграфической привязке опорной волны к допермским отложениям подтвердилось.

Дальнейшая работа по анализу сейсмогеологических данных, проведенная в рамках отчетных работ, позволила обосновать возможность еще одной версии геологического строения Южно-Линевской площади, являющейся своеобразной комбинацией вышеописанных моделей. Ее основное отличие: отнесение Южно-Линевской волновой аномалии к объекту в отложениях иреньского горизонта и прогноз наличия на Линевской-Южно-Линевской площади мощного карбонатного органогенного массива каменноугольного или нижнепермского возраста. По этой версии прогнозируется вскрытие проектной скважиной краевой части приуроченной к этому массиву крупной углеводородной залежи. Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы.

1. Сегодня обоснованы и документально зафиксированы четыре версии тектонического строения Южно-Линевской площади. Все версии не противоречат имеющемуся комплексу геолого-геофизических данных и, следовательно, при планировании ГРР как на Южно-Линевской площади, так и в Каинсайско-Линевской зоне, не может быть проигнорирована ни одна из них. Предлагается планирование ГРР в зоне осуществлять на основе вероятностного подхода. При этом в основу должны быть положены вероятности правильности версий строения Южно-Линевской площади. Оценки этих вероятностей приведены на рисунке 2.

2. Основная геологическая задача, стоящая перед поисковой скважиной №1: установление геологической природы объекта, сформировавшего Южно-Линевскую волновую аномалию, и оценка перспектив его нефтегазоносности.

3. При бурении скважины должна быть предусмотрена возможность принятия оперативных решений по изменению технического проекта строительства скважины.

6 Методика и объем проектируемых работ