Прогноз и профилактика перекрута ножки опухоли яичников

Своевременное распознавание и хирургическое вмешательство существенно повышает шансы на благоприятный исход. Органосохраняющие вмешательства при перекруте ножки опухоли яичника позволяют сохранить у молодых женщин нормальную детородную и менструальную функцию.

Профилактика перекрута ножки опухоли яичника диктует необходимость проведения профилактических осмотров гинеколога с УЗИ органов малого таза. В случае выявления опухоли яичника рекомендуется плановое хирургическое лечение; допускается динамическое наблюдение не более трех месяцев.

101 Рак яичников. Классификация, клиника, диагностика, принципы лечения.

КЛАССИФИКАЦИЯ.

Применяют две классификации рака яичников: FIGO и TNM

Стадия I - опухоль ограничена одним яичником.

- Стадия II - опухоль поражает один или оба яичника с распространением на область таза.

- Стадия III - распространение на один или оба яичника с метастазами по брюшине за пределы таза и (или) метастазы в забрюшинных лимфатических узлах.

- Стадия IV - распространение на один или оба яичника с отдаленными метастазами.

Рак яичников бывает первичным, вторичным и метастатическим.

FIGO и TNM условные кл-ии, существует, две стадии при раке яичников:

●истинно I стадия (процесс ограничен яичником);

●II стадия (процесс приобрёл уже системный характер).

КЛИНИКА

Локализованные формы рака яичников - бессимптомные, у молодых иногда болевой синдром в связи с возможностью перекрута ножки или перфорацией капсулы опухоли. Интоксикация, похудение, общая слабость, снижение аппетита, повышение t, нарушение функции жкт. Живот увеличивается из-за асцита. Признаки сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности, отеки на нижних конечностях.

ДИАГНОСТИКА Алгоритм обследования пациенток с подозрением на рак яичника:

1) двуручное влагалищное и ректовагинальное исследование;

2) УЗИ органов малого таза с ЦДК(цветовой допплерографии );

3) УЗИ яичникового образования в режиме 3D;

4) УЗИ брюшной полости, щитовидной железы, молочной железы;

5) РКТ;6) МРТ;7) маммография;8) рентгеноскопия, гастроскопия, ирригоскопия, колоноскопия; 9) рентгеноскопия органов грудной клетки;10) хромоцистоскопия.

ЛАБОРАТОРНЫЕ определение опухолевых маркёров - СА 125.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ: УЗИ, высокоинформативные методы-КТ и МРТ.

Рентгенография грудной клетки — возможное метастазирование в лёгкие и плеврит.

ДИФДИАГНОСТИКА дивертикулиты, внематочную, кисты и доброкачественные опухоли яичника, ММ и эндометриоз.

ЛЕЧЕНИЕ: ХИРУРГИЧЕСКОЕ. При злокачественных опухолях - экстирпацию матки с придатками, удаление большого сальника. Иногда дополнительно - аппендэктомию, спленэктомию, резекцию поражённых отделов кишки, а также забрюшинную лимфаденэктомию. После радикальной операции - проведение адъювантной монохимиотерапии мелфаланом, цисплатином или комбинациями CAP, CP (не менее 6 курсов). При опухолях II стадии показана полихимиотерапия комбинациями CAP, CP, TP (6 курсов).

КОМБИНИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ

Первичная циторедуктивная операция предусматривает удаление максимально возможного объёма опухоли и метастазов перед началом лекарственной терапии при III стадии заболевания. Промежуточную циторедуктивную операцию выполняют после короткого курса индукционной химиотерапии (обычно 2–3 курса).

Вторичная циторедуктивная операция. Большинство вторичных циторедуктивных операций выполняют при локализованных рецидивах, возникших после комбинированного лечения.

МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Цисплатин. Пожилым больным в качестве адъювантной химиотерапии - монотерапию мелфаланом (по 0,2 мг/кг в 1–5-й дни каждые 28 дней, 6 курсов).

Наиболее популярными комбинациями на основе производных платины считают схемы PC (цисплатин+циклофосфамид в соотношении 75/750 мг/м2) и СС (карбоплатин+циклофосфамид в соотношении 5/750 мг/м2).

Профилактики рака яичников не существует. Единственное - регулярное наблюдение гинекологом с целью раннего выявления яичниковых образований, профилактика и лечение воспалительных заболеваний, приводящих к бесплодию. Последнее повышает риск заболевания, тогда как большое количество беременностей и родов обладает защитным действием.

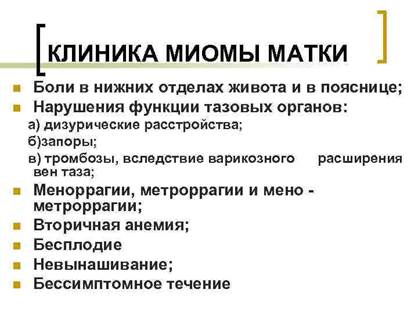

102 Миома матки. Патогенез, клиника, дифференциальная диагностика.

Миома матки - доброкачественная, моноклональная (развивается из одной опухолевой клетки, возникшей вследствие ее соматической мутации и дальнейшего размножения), хорошо отграниченная, капсулированная опухоль, происходящая из гладкомышечных клеток шейки или тела матки, одна из наиболее распространенных доброкачественных опухолей женской половой сферы, которая возникает у 20-40% женщин репродуктивного возраста.

Патогенетические механизмы

1. Генетическая теория. В соответствии с существующими в настоящее время данными миома матки – это моноклональныйгормончувствительныйпролиферат, состоящий из фенотипически измененных гладкомышечных клеток миометрия.Моноклональная характеристика миомы свидетельствует о том, что это локальная патология эндометрия. Существуют две теории происхождения клетки-предшественника миомы.Возможно появление клетки - предшественника миомы во время онтогенетического развития.Клетками - предшественниками миомы матки становятся недифференцированные мезенхимальные клетки (предшественники гладкомышеных клеток матки), поврежденные во время эмбрионального развития различными материнскими факторами,в ответ на гормональные стимулы они дают в последующем моноклональныйпролиферат. Возникновение клетки - предшественника миомы возможно вследствие хромосомных аббераций, появляющихсявгенах,регулирующих основные физиологические процессы в миоцитахвторично под воздействием эпигенетических факторов (ишемия, влияние активных радикалов кислорода в условиях оксидативного стресса, влияние цитокинов и др.). Возникает избыточный рост миоцитов.Предрасполагающими факторами развития миомы матки являются: травматизация миометрия в родах, при абортах, выскабливаниях полости матки, операциях на матке; воспалительные заболевания половых органов; большое количество ментсруальных циклов (нарушается репарация органа); альгодисменорея (нарушение структуры миометрия вследствие ишемии);эндометриоз.

2. Гормональная теория. Доказано комплементарное действие как прогестерона, так и эстрогена в развитие миомы матки. Гормоны реализуют свое действие на ткани мишени через специфические рецепторы к эстрогену и прогестерону, количество которых в тканях миомы выше, чем в здоровых тканях.В миоме обнаружены клеточные популяции обладающих свойствами стволовых клеток-предшественников, пролиферативно активных в присутствии половых стероидов.Клиническая картина заболевания определяется индивидуальной для пациентки стероидной модуляцией. Миома матки относится к группе мезенхимальных опухолей и является продуктом очаговой пролиферации, возникающей в том или ином участке камбиального соединительнотканного каркаса матки. Наиболее вероятным источником миомы матки является периадвентициальная ткань, содержащая наименее дифференцированные клетки с выраженной способностью к дифференцировке в фиброи миобласты, перициты и, возможно, дедифференцирующиеся при регенерации сосудистой стенки миоциты интимы мелких сосудов при практически полном отсутствии контроля холинергической и адренергической нервной системы за процессами очаговой пролиферации. В морфогенезе миомы матки выделяют три последовательные стадии: 1) образование активной зоны роста в миометрии в виде периваскулярных клеточных муфт с усиленной пролиферацией гладкомышечных клеток с активирован ным клеточным метаболизмом; 2) рост опухоли без признаков дифференцировки; 3) рост опухоли с дифференцировкой, созреванием и постепенным фиброзированием

Диагностика миомы матки основывается на комплексном обследовании больных:

Жалобы пациентки;

Общий и гинекологический анамнез;

Гинекологическое обследование. Включает определение размеров матки, миоматозных узлов, локализацию узлов.

Лабораторные методы исследования.

Инструментальные методы: Ультразвуковой метод исследования с использованием абдоминальных и трансвагинальных датчиков остается ведущим методом исследования миомы. Информативность УЗИ в диагностике миомы матки достигает 93-96%. С появлением УЗИ 3D топическая диагностика узлов переходит на качественно новый уровень.

Допплерография.

Метод позволяет оценить особенности кровообращения в миоматозных узлах, определить количественные параметры кровообращения.

При простой миоме регистрируется единичный периферический кровоток, при пролиферирующей миоме - интенсивный центральный и периферический внутриопухолевый кровоток.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) и компьютерная томография (КТ). Позволяет получить изображение в любой плоскости. Применяются для оценки топографического расположения миоматозных узлов при гигантских миомах матки, оценки структуры миоматозных узлов, их плотность, наличие дегенеративных изменений, кровоизлияний.Позволяют дифференцировать миому матки, опухоли малого таза брюшной полости и опухоли забрюшинного пространства.КТ и МРТ применяются также для контроля за эффективностьюЭМА.

Гистероскопия. Методпозволяет с большой точностью дифферецировать субмукозные узлы, полипы эндометрия, интерстициальные узлы с центрипетальным направлением роста (рис. 7).

Гидросонография. Методика позволяет определить тип субмукозной миомы, его точную локализацию относительно внутреннего зева, маточных углов, оценить толщину миометрия до серозного покрова матки, а также выявить сопутствующую патологию эндометрия.

Гистологическое или цитологическое исследование - изучение состояния слизистой полости матки, шейки матки и цервикального канала. Гистологичекое исследование трепанобиоптата узла миомы.

Ангиография. Метод визуальной оценки кровообращения. Позволяет оценить особенности кровоснабжения органов малого таза и выявить патологическийкровоток в миоме

103 Современные методы лечения миомы матки.

1. Консервативная миомэктомия - операция удаление миоматозных узлов с сохранением матки. При росте узлов в направлении брюшной полости (субсерозная миома матки), операция может быть выполнена следующими доступами: лапаротомия (разрез брюшной стенки для получения доступа к органам брюшной полости) или лапароскопия (операции проводят через небольшие (обычно 0,5-1,5 см) отверстия перпедней брюшной стенки). Преимущество имеет более щадящий метод, т.е. лапароскопия.

Противопоказания к проведению миомэктомии лапароскопическим доступом:

-большие размеры узлов (1 и 11 топов)

- большие размеры матки (более 12 недель беременности)

- наличие множественных интерстициальных узлов

- шеечно-перешеечные миоматозные узлы

- общее количество субсерозных миоматозных узлов более 4х.

При субмукозной локализации миоматозных узлов, имеющихся условий для их удаления трансцервикальным доступом, применяется гистероскопическаямиомэктомия. Эффективность метода достигает 76 -100%.

2. Эндоваскулярнаябилатеральнаяэмболизация маточных артерий (ЭМА).

Целью эмболизации является полная окклюзия сосудистого русла миоматозных узлов, что достигается введением эмболизата.

Преимуществами метода являются:

· радикальное воздействие на все узлы при множественном поражении

· сохранение репродуктивной функции

· органосохраняющее вмешательство, не влекущее за собой гормональных и нейроэндокринных нарушений

· малая травматичность операции, выполнение операции без общей анестезии

· короткие сроки реабилитации

· эффективность в отношении симптомов миомы составляет 90-95%

· отсутствие роста и рецидивов в отдаленном периоде.

Описание метода ЭМА.

Эмболизация маточных артерий выполняется в рентгеноперационной подьконтролем ангиографии. Процедура выполняется под местной анестезией с назначением седативных препаратов.Используется доступ через правую общую бедренную артерию(в ряде случаев катетеризируются обе артерии). После пункции и катетеризации бедренной артерии, катетер проводят до уровня бифуркации аорты, далее в контрлатеральную общую подвздошную артерию, внутреннюю подвздошную артерию и устье маточной артерии. В последующем катетер низводят до ипсилатеральной маточной артерии и проводят ее эмболизацию.

После эмболизации кровоток по сосудам миомы прекращается. Артериальный стаз в миоматозных узла и резкое снижение объемной скорости кровотока в бассейне маточных артерий сопровождается анатомо-топографическими изменениями, происходит инфаркт миоматозных узлов, их постепенная регрессия. Объем матки и миоматозных узлов сокращаются. Проходимость нормальныхмиометриальных ветвей маточных артерий

Клиническая эффективность ЭМА выражается в нормализации менструальной функции,купируютсяменоррагии, болевой синдром, диспареуния, дизурические проявления и др. Важным является возможность сохранениея репродуктивной функции после эффективной ЭМА. Эффекты воздействия эмболизации на репродуктивную функцию женщины продолжают изучаться.

Данный метод показан при любых размерах и локализации узлов. ЭМА противопоказана при лейомиоме на ножке,злокачественныеобразования гениталий.Недостатками метода являются отсутствие данных о гистологической структуре узла, что требует тщательного отбора пациенток для ЭМА с исключением подозрительных на малигнизацию опухолей и предраковых процессов в эндометрии и шейке матки.

3. Лапароскопическиймиолизис.

Лапароскопический миолизисоснован на лазеркоагуляции миоматозных узлов. Лазернаяфотокоагуляция миомы с введением лазерного световода в узел опухоли подинтраоперационным ультразвуковым контролем применяется преимущественно приузлах миомы до 6 см в диаметре.Данный метода позволяют уменьшить объем узлов до 40 % в течение 6 месяцев после операции, однако риск образования очень плотных фиброзных спаек после вмешательства ограничивает его применение.

ФУЗ аблация миомы под контролем МРТ.

Суть этого метода заключается в том, что под контролем МРТ (томография) на миоматозный узел фокусируется поток ультразвука. Звуковые волны проходят сквозь ткани организма, не повреждая их. В точке фокусировки волн происходит локальный нагрев ткани до 55-900С, что вызывает термическую коагуляцию в четко ограниченной области

Недостатком ФУЗ-аблации является кратковременность ее эффекта. Поскольку метод не позволяет воздействовать на 100% клеток миомы, имеется риск

возникновения у пациенток рецидива миомы. Вновь встает вопрос о выборе метода лечения. Есть ряд противопоказаний к применению данного метода, что ограничивает его применение.

Таким образом, в настоящее внедрение новых технологий, позволяют расширить возможности применения органосохраняющего лечения при миоме матки. Выбор метода лечения должен определяться взвешенным подходом к оценке всех возможных нюансов хирургического или альтернативного вмешательства и преследовать основную цель - сохранение здоровья женщины