Подростковый период (16—18 лет) является переходным к наступлению периода половой зрелости — расцвету функции органов половой системы женщины.

Период половой зрелости длиться от 18 до 40 лет. Характеризуется активностью всех специфических функций организма, направленных на деторождение. Вследствие регулярного созревания фолликулов в яичниках и овуляции с последующим развитием желтого тела в организме женщины создаются все необходимые условия для наступления беременности. Полного развития достигают менструальная, секреторная и другие функции полового аппарата.

В период половой зрелости часто встречаются воспалительные заболевания половых органов, нарушения менструального цикла различного генеза, кисты, бесплодие. В конце этого периода возрастает частота доброкачественных и злокачественных опухолей половых органов.

Период пременопаузы (от 41 года до 50 лет) характеризуется переходом от состояния половой зрелости к прекращению половой функции и наступлению старости. Происходит постепенное угасание внутрисекреторной функции яичников, нередко развиваются различные расстройства менструальной функции, причиной которых являются возрастные нарушения центральных механизмов, регулирующих функцию половых органов.

В этот период все реже встречаются воспалительные процессы, зато значительно повышается частота опухолевых процессов и нарушений менструальной функции (климактерические кровотечения).

Период постменопаузы начинается с наступлением менопаузы и продолжается до конца жизни. Происходит постепенная атрофия половых органов. Яичники сморщиваются и уплотняются, матка и маточные трубы резко уменьшаются в размерах, влагалище суживается, своды его уплощаются. Процессы атрофии распространяются и на наружные половые органы.

В этот период чаще, чем раньше, встречаются опущения и выпадения половых органов и опухолевые процессы, особенно злокачественного характера.

83. Методы исследования гинекологических больных.

Общее исследование позволяет составить представление о состоянии организма в целом. Оно включает в себя общий осмотр (тип телосложения, состояние кожных покровов и слизистых оболочек, характер оволосения, состояние и степень развития молочных желез), исследование органов и систем общепринятыми в медицине методами.

Особое внимание уделяется исследованию живота больной. Помимо осмотра используются методы пальпации, перкуссии и аскультации живота, которые нередко дают основание для предположения о гинекологическом заболевании.

Гинекологическое исследование начинается с осмотра наружных половых органов, при котором обращают внимание на тип оволосения, строение больших и малых половых губ, состояние наружного отверстия мочеиспускательного канала, выводных протоков парауретральных и больших желез преддверия, промежности и области заднего прохода. Для осмотра преддверия влагалища большим и указательными пальцами левой руки разводят половые губы. Обращают внимание на зияние половой щели. Наличие опущения или выпадения стенок влагалища и матки определяют при натуживании больной.

Исследование при помощи зеркал производится после осмотра наружных половых органов. Существуют различные модели влагалищных зеркал, среди которых наиболее часто используются двустворчатые самодержащиеся и ложкообразные зеркала. Применение двустворчатого зеркала не требует помощника, поэтому в амбулаторной практике оно используется чаще.

Влагалищное (внутреннее исследование) производится после исследования при помощи зеркал указательным и средними пальцами или только указательным пальцем одной руки (обычно правой). Влагалищное исследование позволяет определить состояние промежности, мышц тазового дна, уретры, больших желез преддверия, стенок влагалища и влагалищной части шейки матки.

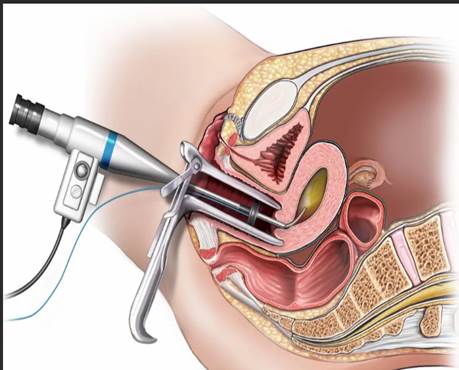

Двуручное влагалищное (бимануальное, вагинально-абдоминальное) исследование является основным методом диагностики заболевания матки, придатков, тазовой брюшины и клетчатки (рис. 69). Оно проводится в определенной последовательности. Прежде всего исследуют матку, определяя ее положение, величину, форму, консистенцию, подвижность, болезненность.

При двуручном обследовании матка смещается в известных пределах вверх, вниз, кпереди и в стороны, но затем вновь принимает исходное положение, что определяет физиологический характер этой подвижности. Затем приступают к исследованию придатков матки. Для этого пальцы обеих рук (снаружи и внутри) постепенно перемещают от углов матки к боковым стенкам таза. Неизмененные маточные трубы обычно не пальпируются, а яичники могут прощупываться в виде небольших овоидных образований. Двуручное исследование позволяет также выявить патологические процессы в области тазовой брюшины, клетчатки связок малого таза.

Ректальное и ректально-абдоминальное исследование применяется у девственниц, при атрезии или стенозе влагалища, а также при воспалительных или опухолевых процессах в половой системе. Исследование производят в резиновой перчатке с напальчником, который смазывают вазелином.

Ректально-вагинальное исследование используется при заболеваниях задней стенки влагалища или передней стенки прямой кишки. При этом во влагалище вводят указательный палец, а в прямую кишку - средний палец правой руки.

Эндоскопические методы.

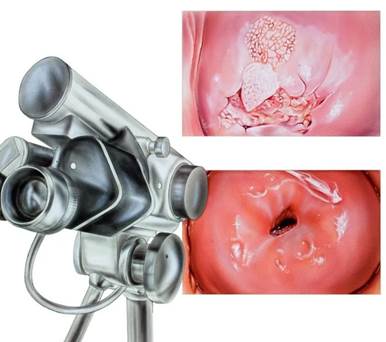

1. Кольпоскопия – позволяет производить детальный осмотр влагалищной части шейки матки, стенок влагалища и вульвы с помощью бинокулярной лупы, дающей увеличение в 6-28 раз. Кольпоскопия позволяет выявить изменения кровеносных сосудов и участков эпителия шейки матки.

Виды кольпоскопического исследования: 1) Простая кольпоскопия – определяется форма, величина шейки матки и наружного зева, цвет, рельеф слизистой оболочки, границу плоского эпителия, покрывающего шейку, и цилиндрического эпителия цервикального канала. 2) Расширенная кольпоскопия – осмотр производится после обработки шейки матки 3% раствором уксусной кислоты, которая вызывает кратковременный отек эпителия, сокращение подэпителиальных сосудов и изменение кровоснабжения. После изучения кольпоскопической картины проводят пробу Шиллера – смазывание шейки матки ватным тампоном, смоченным 3% раствором Люголя. Иод окрашивает гликоген в клетках здорового плоского эпителия шейки в темно-коричневый цвет. Патологически измененные клетки бедны гликогеном, поэтому раствором иода не прокрашиваются. Таким образом определяют зоны патологически измененного эпителия и обозначают участки для биопсии.

2. Гистероскопия – обеспечивает выявление внутриматочной патологии. Современные гистероскопы дают увеличение в 5 раз и более. Применяют газовую и жидкостную гистероскопию. При газовой гистероскопии осмотр полости матки производится в газовой среде (углекислый газ), для жидкостной гистероскопии используются различные растворы: изотонический раствор, реополиглюкин, полиглюкин.

3.Лапароскопия – осмотр органов малого таза и брюшной полости оптическим инструментом, введенным в брюшную полость через отверстие передней брюшной стенки, производится на фоне пневмоперитонеума. В брюшную полость вводится СО2, NO2, воздух или О2. Данный метод позволяет уточнить локализацию опухоли, характер воспалительного процесса, обнаружить спаечный процесс, эндометриоз.

3. Ультразвуковое исследование (УЗИ)

4. Гистеросальпингография (ГСГ) – контрастное изображение полости матки и маточных труб с помощью рентгенографии. Используется для установления проходимости маточных труб, выявление анатомических изменений в полости матки, спаечного процесса в области малого таза. Для выполнения ГСГ используют водно-растворимые рентгеноконтрастные вещества. Производят ГСГ через 7-10 дней после окончания менструации и не позднее за 7-10 дней до начала следующей.

5. Гистологическое исследование. Является методом ранней диагностики предраковых состояний и рака половых органов. Гистологическому исследованию подвергаются соскобы из цервикального канала и полости матки, полученные при диагностическом выскабливании слизистой оболочки шейки матки и тела матки, кусочки ткани удаляют из подозрительных на рак органов скальпелем или толстой иглой (биопсия).

6. Цитологическая диагностика. Метод используется при динамическом наблюдении за эффективностью гормональной терапии гиперпластических процессов эндометрия. Материал для исследования получают: - аспирацией из задней части свода влагалища и канала шейки матки; - аспирацией из полости матки; - приложением непосредственно к подозрительному на рак участку обезжиренного стекла для получения препаратов-отпечатков; - взятие смыва с поверхности матки и слизистой влагалища.

7. Зондирование матки. Осуществляется маточным зондом. Зондирование позволяет определить длину и проходимость цервикального канала и полости матки, выявить аномалии и деформации полости матки (атрезия, стеноз, перегородка и др.).

84.Бартолинит. Этиология, клиника, лечение.

Бартолинит — воспаление большой железы преддверия влагалища (бартолиновой). Проявляется острым инфекционным процессом и абсцессом бартолиновой железы с вовлечением окружающей клетчатки и образованием гнойной полости с пиогенной капсулой.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ БАРТОЛИНИТА

Бартолинит возникает чаще всего в репродуктивном возрасте при занесении инфекции во время половых контактов, при несоблюдении гигиенических мер во время менструаций, после родов, абортов, при ношении тесной одежды и механическом раздражении наружных половых органов.

ПРОФИЛАКТИКА БАРТОЛИНИТА

Предупреждение инфекционных заболеваний, применение барьерных методов контрацепции.

СКРИНИНГ

Бактериоскопия и обследование на скрытые инфекции. Исследования проводят у беременных или планирующих беременность, госпитализированных в гинекологические стационары, а также девушек в подростковых центрах.

КЛАССИФИКАЦИЯ БАРТОЛИНИТА

Различают острый бартолинит, абсцесс бартолиновой железы, рецидивирующий бартолинит, кисту бартолиновой железы.