Третий этап – освобождение последующей головки плода

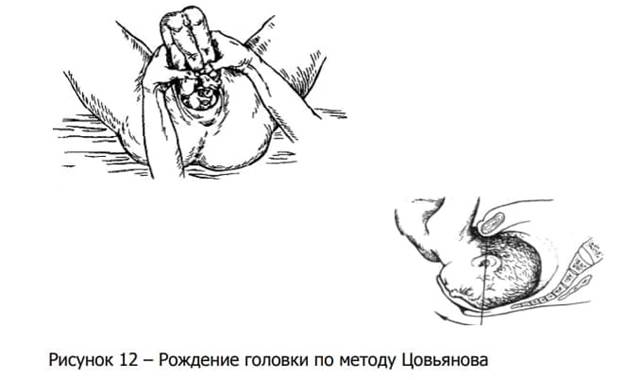

При тазовых вставлениях последующая головка проходит через родовой канал, совершая те же движения, что и при головном вставлении. При правильном механизме родов она должна проходить через таз в состоянии флексии, соответствующей малому косому размеру, совершая внутренний поворот с образованием переднего вида, установлением стреловидного шва в прямом размере выхода таза и образованием точки фиксации в области подзатылья и нижнего края лонного сочленения. При прорезывании, совершая большой круг вращения над промежностью, последовательно выкатываются подбородок, личико, лоб и, наконец, волосистая часть головки плода.

Выполняя ручные приемы по освобождению последующей головки, необходимо полностью подражать всем моментам физиологического механизма родов при тазовом вставлении, важно правильно захватить головку и совершать влекущие движения строго в соответствии с направлением проводной оси таза.

Освобождение последующей головки слагается из двух моментов:

первый момент – сгибание головки,

второй момент – выведение головки из половой щели.

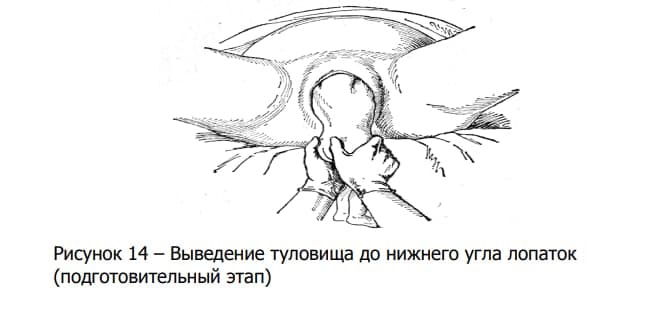

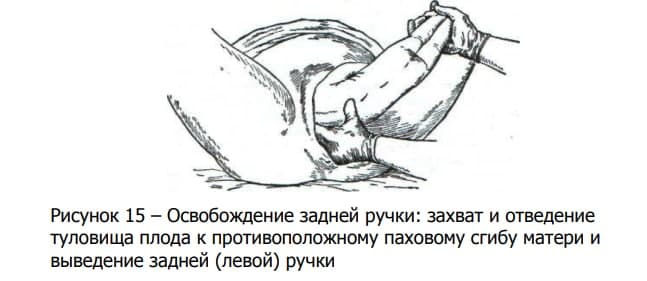

Для этого туловище плода располагают на предплечье левой руки с перекинутыми по обе стороны ножками («сажают верхом»).

Указательный и средний пальцы той же руки осторожно прижимают к верхней челюсти по сторонам от носика, средний палец приставляют к подбородку (метод Смелли-Файта) или указательный и средний пальцы вводят в ротик плода (метод Морисо-Левре-Ля-Шапелль). Одноименные пальцы правой руки прижимают к плоду таким образом, чтобы второй и четвертый пальцы вилообразно располагалась по бокам шеи, не надавливая на ключицы, а средний палец – на затылке плода. Ладонь плотно прижимают к спинке плода. Пальцем, приставленным к подбородку или пальцами, введенными в ротик, бережно приближают подбородок к грудке плода, а пальцем, приставленным к затылку, одновременно надавливают на него, совершая сгибание головки

Одновременно с этим и, при таком же положении рук, осуществляют второй момент пособия – прорезывание головки. Для этого наружной (правой) рукой выполняют тракции в соответствии с направлением проводной оси таза, следуя за поворотом головки, которая к концу изгнания располагается в прямом размере таза. При нахождении головки в широкой части полости малого таза влечение осуществляют косо кзади, книзу и затем кпереди, а при нахождении головки в узкой части полости малого таза — книзу и кпереди. К тому моменту, когда подзатылочная ямка показывается под нижним краем симфиза, наружной рукой приостанавливают влечение и главным образом с помощью внутренней руки выполняют поворот головки через промежность вокруг фиксированной под симфизом подзатылочной ямки. В случае необходимости при освобождении головки ассистент дополнительно совершает умеренное давление на головку плода сверху через переднюю брюшную стенку, чтобы исключить её разгибание (метод Брахта).

1 из 7

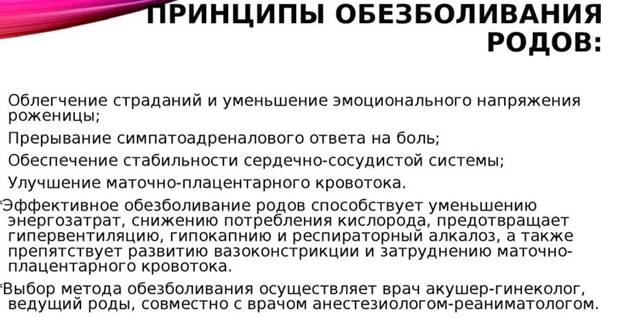

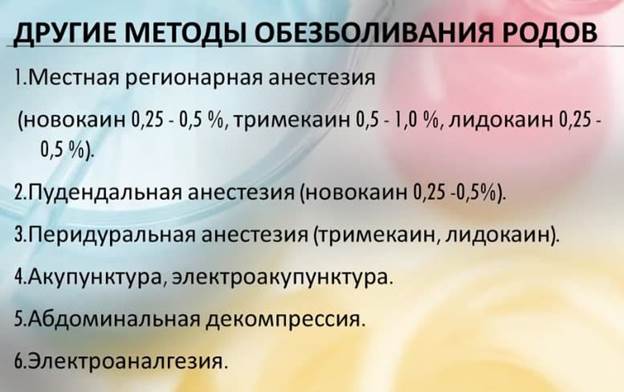

29. Обезболивание родов в современных условиях.

1) Эпидуральная анестезия абсолютно безопасна для ребенка, при ее применении полностью обезболивается и снимается чувствительность, поэтому ее часто используют в процессе операции кесарева сечения. Пациентка при этом остается в сознании, но абсолютно ничего не чувствует, однако при введении небольших доз анестетиков некоторые женщины ощущают сокращения матки.

Проводится процедура эпидуральной анестезии под местным обезболиванием области поясницы, затем врач тонкой длинной иглой вводит в позвоночник, точнее в его эпидуральное пространство, катетер, через который при необходимости вводится доза анестетика. После процедуры надо полежать пятнадцать минут, как раз за это время лекарство начнет действовать. Катетер не извлекается, пока не окончатся роды.

По последним данным врачебных исследований, применение эпидуральной анестезии почти в половине случаев приводило к различным затруднениям в процессе родов. Так как роженица не может контролировать процесс родов и не понимает, когда надо тужиться. Это в сороках процентов случаев приводило к затяжным родам, наложению щипцов на головку младенца и черепно-мозговым травмам ребенка. Большая вероятность разрывов промежности и влагалища при таких родах тоже не добавляет плюсов такому обезболиванию.

2) Общая анестезия.

Такого рода анестезия обычно проводится только в случае операционного вмешательства, пациентка при этом находится под наркозом, без сознания и ничего не чувствует. Во время операции еда или жидкость из желудка роженицы может попасть в легкие, поэтому во время родов будущей матери не рекомендуется ничего есть или пить. Можно лишь полоскать рот в случае сильной жажды. Если же врачи не знают, употребляла ли пациентка пищу, то во время кесарева сечения ей в трахею введут специальную трубку для предохранения легких. Общая анестезия обычно не влияет на состояние ребенка, так как препараты вводятся уже непосредственно в операционной и времени обычно проходит очень немного.

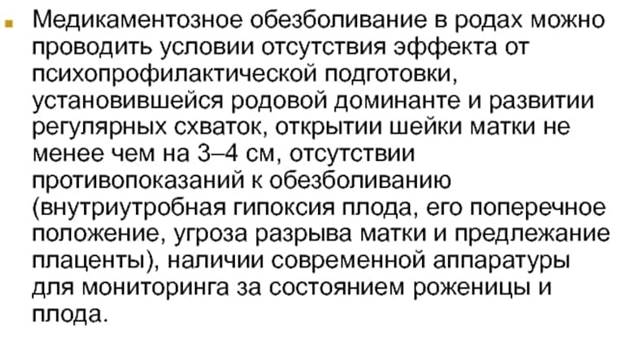

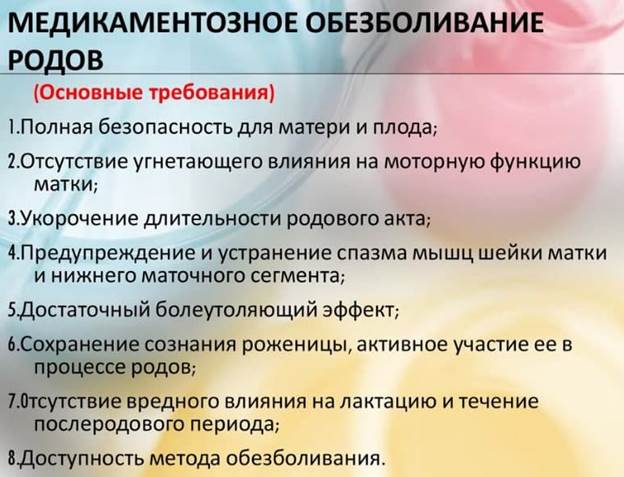

Медикаментозные средства, применяемые для обезболивания родов, должны отвечать следующим требованиям:

1. Обладать достаточно сильным и быстронаступающим болеутоляющим действием.

2. Подавлять отрицательные эмоции, чувство страха, при этом не нарушая на длительный период сознание роженицы.

3. Не оказывать отрицательного влияния на организм матери и плода, слабо проникать через плаценту и в мозг плода.

4. Не оказывать отрицательного влияния на родовую деятельность, способность женщины участвовать в родах и течение послеродового периода.

5. Не вызывать наркотическую зависимость при требуемом курсе приема препарата.

6. Быть доступным для применения в любом родовспомогательном учреждении.

1. Спазмолитики - лекарственные вещества, снижающие тонус и сократительную активность гладких мышц и кровеносных сосудов. Еще в 1923 г. академик А. П. Николаев предложил для болеутоления в родах использовать спазмолитик. Обычно используют следующие препараты: ДРОТАВЕРИН (НО-ШПА), ПАПАВЕРИН, БУСКОПАН.

2. Ненаркотические аналгетики: АНАЛЬГИН, ТРАМАЛ, ТРАМАДОЛ. Использование препаратов этой группы, не смотря на хороший обезболивающий эффект, в родах имеет некоторые ограничения.

3. Седативные препараты - успокаивающие средства, снимающие раздражительность, нервозность, стрессовое состояние. К ним относят ДИАЗЕПАМ, ГЕКСЕНАЛ, ТИОПЕНТАЛ, ДРОПЕРИДОЛ . Гексенал и тиопентал применяют в родах в качестве компонентов медикаментозного обезболивания для снятия возбуждения, а также для уменьшения тошноты и рвоты. К побочным действиям этих препаратов относятся гипотензия, угнетение дыхания. Они быстро проникают через плацентарный барьер, но при невысоких дозах не оказывают выраженной депрессии на зрелых доношенных новорожденных. Во время родов эти препараты назначают редко. Основным показанием к их использованию является получение быстрого седативного и противосудорожного эффекта у беременных с тяжелыми формами гестоза.

4. Наркотические аналгетики: ПРОМЕДОЛ, ФЕНТАНИЛ, ОМНОПОН, ГОМК.

5. Ингаляционное обезболивание родов ЗАКИСЬ АЗОТА, ТРИЛЕН, ПЕНТРАН

6. Эпидуральная анестезия в родах и при кесаревом сечении

7. Общая анестезия.

1 из 5

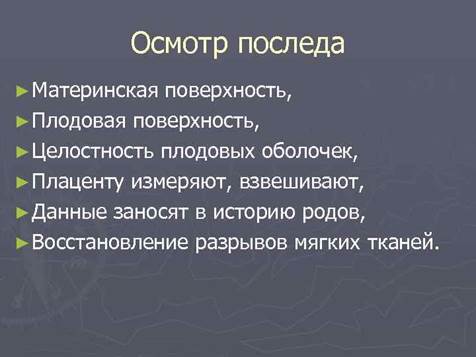

30.Оценка родившегося последа.

- Раскладывают плаценту на лотке материнской поверхностью кверху.

- Двумя марлевыми тампонами удаляют сгустки крови.

- Осматривают одну дольку за другой, сопоставляя края долек с целью исключения дефекта последа. Края плаценты гладкие, не имеют отходящих от них оборванных сосудов (рис.113).

- Плаценту переворачивают материнской стороной вниз, плодовой кверху (рис. 114) и осматривают плодовую поверхность плаценты.

- Осматривают оболочки. Края разрыва оболочек берут пальцами, расправляют их. Обращают внимание на целость водной и ворсистой оболочек; выясняют, нет ли между оболочками оборванных сосудов, отходящих от края плаценты (рис. 115).

- Определяют место разрыва оболочек – чем ближе к краю плаценты находится место разрыва оболочек, тем ниже она была прикреплена к стенке матки.

- Осматривают пуповину: определяют ее длину, наличие истинных, ложных узлов, прикрепление пуповины к плаценте (рис.116,117,118).

- После осмотра послед взвешивают, измеряют диаметр, толщину. Все данные заносят в историю родов. Если у женщины диагностировалась экстрагенитальная и/или акушерская патология послед направляется на гистологическое исследование.

После осмотра последа производят обработку наружных половых органов по общепринятой схеме теплым дезинфицирующим раствором, высушивают стерильной салфеткой. Помогают родильнице перебраться на каталку, под таз подкладывают почкообразный лоток с надписью «кровь» и направляют в малую операционную. В малой операционной врач акушер – гинеколог (при его отсутствии - акушерка) соблюдая все правила асептики, антисептики осматривают родовые пути, при необходимости их восстанавливает. После осмотра родовых путей на низ живота через пеленку родильнице кладут «холод» (пузырь со льдом или охлаждающий пакет – на 20 минут, через каждые 10 минут в течение 2 часов), на дно матки «груз» (мешочек с песком), под таз подкладывают почкообразный лоток с надписью «кровь».

В родильном отделении родильница находится 2 часа под тщательным наблюдением акушерки. Через 2 часа родильницу готовят к переводу в послеродовое отделение. Перед переводом:

- оценивают общее состояние родильницы;

- через переднюю брюшную стенку определяют состояние матки (ВДМ, конфигурация, консистенция, чувствительность при пальпации);

- определяют характер лохий (послеродовых выделений);

- под таз родильнице подкладывают судно и предлагают опорожнить мочевой пузырь; при отсутствии самостоятельного мочеиспускания проводят катетеризацию мочевого пузыря;

- после опорожнения мочевого пузыря проводят туалет наружных половых органов родильницы;

- делают соответствующие записи в истории родов; родильницу (на каталке), новорожденного переводят в послеродовое отделение.

1 из 7

31. Тазовые предлежания. Этиология, диагностика, классификация.

Это патологическое предлежание.

варианты тазовых предлежаний: чистое ягодичное, ягодично-ножное, ножное, коленное

Материнские факторы:аномалии развития матки (двурогая, седловидная и т.д.); миома; узкий таз; снижение тонуса матки.

Плодовые факторы:многоплодие, задержка роста плода, недоношенность, врожденные аномалии плода (анэнцефалия, гидроцефалия), маловодие, многоводие.

Плацентарные факторы:предлежание плаценты и ее расположение в области дна или углов матки.

На ранних сроках (24-26 нед) в силу незрелости вестибулярного аппарата у плода тазовые предлежания встречаются часто. Предлежание плода, как правило, окончательно формируется к 35-37 нед гестации.

Диагностика: наружное акушерское, влагалищное, УЗИ исследования.

1) приемы Леопольда

первый прием- в дне матки - округлая, плотная, баллотирующая головка. Дно матки при тазовых предлежаниях стоит выше - тазовый конец над входом в малый таз до конца беременности и начала родов.

2 прием определяют его позицию и вид.

3 прием- над входом или во входе в таз прощупывается крупная, неправильной формы предлежащая часть мягковатой консистенции, не способная к баллотированию.

4 прием позволяет уточнить характер предлежащей части и ее отношение ко входу в малый таз. Тазовый конец плода, как правило, располагается высоко над входом в малый таз.

Сердцебиение - выше пупка.

При влагалищном исследовании через передний свод прощупывается объемистая мягковатой консистенции предлежащая часть плода, которая более плотная и круглая по сравнению с головкой.

1 из 3

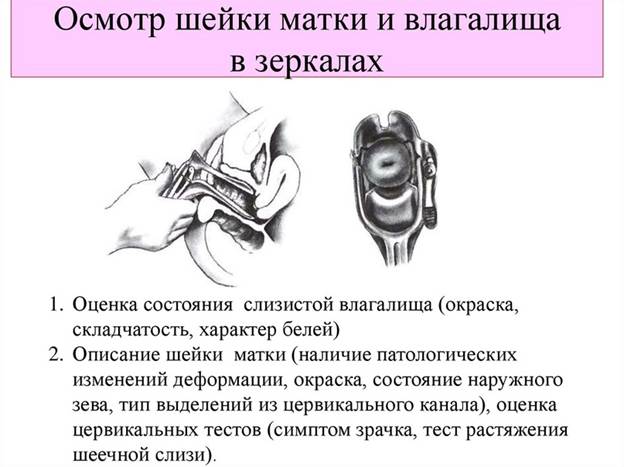

Осмотр шейки матки в послеродовом периоде

Условия: родильница находится на кровати Рахманова в положении на спине, ноги согнуты в коленных и тазобедренных суставах и разведены. Акушер моет руки, одевает стерильные перчатки и обрабатывает их раствором антисептика.

Инструменты:зеркало, подъемник, окончатые зажимы или пулевые щипцы две пары, корнцанг.

Показания:

· Разрывы родовых путей

· Кровотечения из родовых путей неясной этиологии

· Стремительные и быстрые роды

Техника:

-Врач обрабатывает наружные половые органы, внутреннюю поверхность бедер, промежность и область ануса с помощью корнцанга и марлевого тампона, смоченного5% настойкой йода,

-1 и 2 пальцами левой руки раздвигает половые губы, правой рукой во влагалище боком вводит ложку зеркала, разворачивает ее и оттягивает заднюю стенку влагалища вниз, затем вводит подъемник и оттягивает переднюю стенку влагалища вверх. Инструменты передаются ассистенту.

- На видимые края шейки матки накладываются с двух сторон зажимы, затеем левый зажим снимается, а правый подтягивает край шейки матки влево и снова на видимый край шейки снизу накладывается снятый зажим. Таким образом, поочередно снимая и перемещая зажимы, шейка матки осматривается по всей окружности по часовой стрелке.

1 из 3

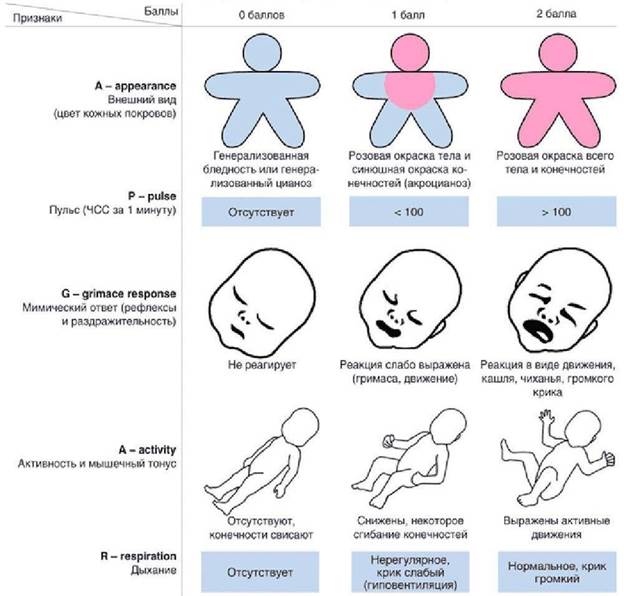

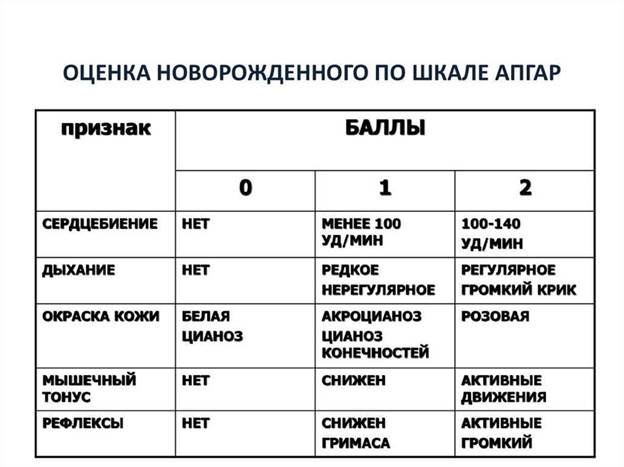

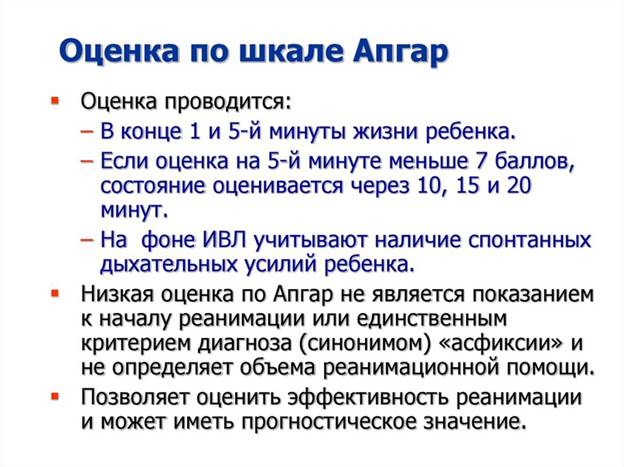

32. Оценка новорожденного по шкале Апгар.

Для объективной характеристики состояния новорожденного пользуются шкалой Апгар. В течение первой минуты после рождения определяют 5 важнейших клинических признаков: частоту и ритм сердцебиения, характер дыхания и мышечного тонуса, состояние рефлексов и окраску кожных покровов. В зависимости от выраженности этих признаков ставят оценку в баллах по каждому из них:

1. Сердцебиение:

- 0 баллов – отсутствует;

- 1 балл – частота менее 100/мин;

- 2 балла – частота более 100/мин.

1. Дыхание:

- 0 баллов – отсутствует;

- 1 балл – слабый крик (гиповентиляция);

- 2 балла – громкий крик.

1. Мышечный тонус:

- 0 баллов – вялый;

- 1 балл – некоторая степень сгибания;

- 2 балла – активные движения.

1. Рефлекторная возбудимость (оценивается по реакции на носовой катетер или силе рефлекса на раздражение подошв):

- 0 баллов – отсутствует;

- 1 балл – слабо выражена (гримаса);

- 2 балла – хорошо выражена (крик).

1. Окраска кожи:

- 0 баллов – синюшная или бледная;

- 1 балл – розовая окраска тела и синюшная окраска конечностей;

- 2 балла – розовая.

Полученные баллы суммируют и оценивают следующим образом:

- 10 - 8 баллов – удовлетворительное состояние ребенка;

- 7 - 6 баллов – легкая степень асфиксии;

- 5 - 4 баллов – асфиксия средней тяжести;

- 3 - 1 балла – тяжелая асфиксия;

- 0 баллов – клиническая смерть.

Для определения прогноза повторно оценивают состояние ребенка по шкале Апгар через 5 мин после рождения. Если оценка возросла (при первичной сниженной), то прогноз более благоприятный.

С целью ранней диагностики дыхательных расстройств у недоношенных детей производят оценку по шкале Сильвермана (при рождении через 2, 6, 12 и 24 часа жизни); при этом в баллах оценивают следующие признаки:

- Движения грудной клетки:

- 0 баллов – грудь и живот равномерно участвуют в акте дыхания;

- 1 балл – аритмичное, неравномерное дыхание;

- 2 балла – парадоксальное дыхание.

- Втяжение межреберий:

- 0 баллов – отсутствует;

- 1 балл – нерезко выражено;

- 2 балла – резко выражено.

- Втяжение грудины:

- 0 баллов – отсутствует;

- 1 балл – нерезко выражено;

- 2 балла – резко выражено, держится постоянно.

- Положение нижней челюсти:

- 0 баллов - рот закрыт, нижняя челюсть не западает;

- 1 балл – рот закрыт, нижняя челюсть западает;

- 2 балла – рот открыт, нижняя челюсть западает.

- Дыхание:

- 0 баллов – спокойное, ровное;

- 1 балл – при аускулътации слышен затрудненный вдох;

- 2 балла – стонущее дыхание, слышное на расстоянии.

1 из 4

33. Первый туалет новорожденного.