Четвертый момент - внутренний поворот плечиков и наружный поворот головки плода.

Во время разгибания головки плечики плода уже вставились в поперечный размер входа в малый таз или в один из косых его размеров. По мере следования головки по мягким тканям выхода таза плечики винтообразно продвигаются по родовому каналу, т. е. двигаются вниз и в то же время вращаются. При этом они своим поперечным размером переходят из поперечного размера полости малого таза в косой, а в плоскости выхода полости малого таза - в прямой размер. Этот поворот происходит при переходе туловища плода через плоскость узкой части полости малого таза и передается родившейся головке. При этом затылок плода поворачивается к левому (при первой позиции) или правому (при второй позиции) бедру матери. Переднее плечико вступает теперь под лонную дугу. Между передним плечиком в месте прикрепления дельтовидной мышцы и нижним краем симфиза образуется вторая точка фиксации, опоры. Под действием родовых сил происходит сгибание туловища плода в грудном отделе позвоночника и рождение плечевого пояса плода. Переднее плечико рождается первым, заднее же несколько задерживается копчиком, но вскоре отгибает его, выпячивает промежность и рождается над задней спайкой при боковом сгибании туловища. После рождения плечиков остальная часть туловища, благодаря хорошей подготовленности родовых путей родившейся головкой, легко освобождается.

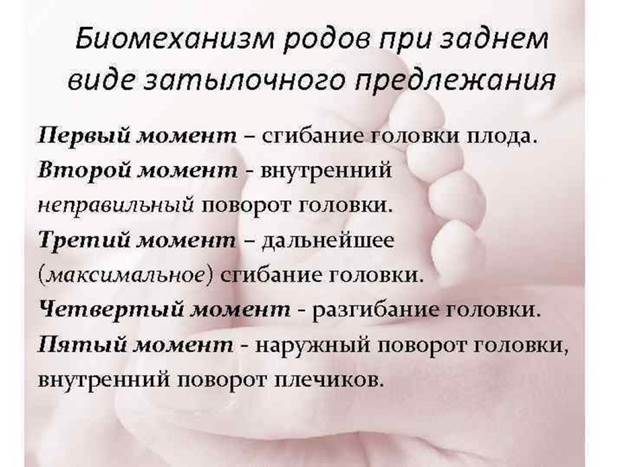

Биомеханизм родов при заднем виде затылочного предлежания.

При затылочном предлежании независимо от того, обращен ли затылок в начале родов кпереди, к лону или кзади, к крестцу, к концу периода изгнания он, обычно, устанавливается под лонным сочленением и плод рождается в 96% в переднем виде. И только в 1% всех затылочных предлежаний ребенок рождается в заднем виде.

Родами в заднем виде затылочного предлежания называют вариант биомеханизма, при котором рождение головки плода происходит, когда затылок обращен к крестцу. Причинами образования заднего вида затылочного предлежания плода могут быть изменения формы и емкости малого таза, функциональная неполноценность мышц матки, особенности формы головки плода, недоношенный или мертвый плод.

При влагалищном исследовании определяют малый родничок у крестца, а большой – у лона. Биомеханизм родов при заднем виде слагается из пяти моментов.

Первый момент – сгибание головки плода. Стреловидный шов устанавливается синклитически в одном из косых размеров таза, в левом (первая позиция) или в правом (вторая позиция), а малый родничок обращен влево и кзади, к крестцу (первая позиция) или вправо и кзади, к крестцу (вторая позиция). Сгибание головки происходит таким образом, что она проходит через плоскость входа и широкую часть полости малого таза своим средним косым размером (10,5 см). Ведущей точкой является точка на стреловидном шве, расположенная между большим и малым родничками.

Второй момент - внутренний неправильный поворот головки. Стреловидный шов из косых или поперечного размеров делает поворот на 45град или 90град , так, что малый родничок оказывается сзади у крестца, а большой – спереди у лона. Внутренний поворот происходит при переходе через плоскость узкой части малого таза и заканчивается в плоскости выхода малого таза, когда стреловидный шов устанавливается в прямом размере.

Третий момент - дальнейшее (максимальное) сгибание головки. Когда головка подходит границей волосистой части лба (точка фиксации) под нижний край лонного сочленения, происходит ее фиксация, и головка делает дальнейшее максимальное сгибание, в результате чего рождается ее затылок до подзатылочной ямки.

Четвертый момент - разгибание головки. Образовались точка опоры (передняя поверхность копчика) и точка фиксации (подзатылочная ямка). Под действием родовых сил головка плода делает разгибание, и из-под лона появляется сначала лоб, а затем лицо, обращенное к лону.

Пятый момент - наружный поворот головки, внутренний поворот плечиков. Происходит так же, как и при переднем виде затылочного предлежания.

1 из 4

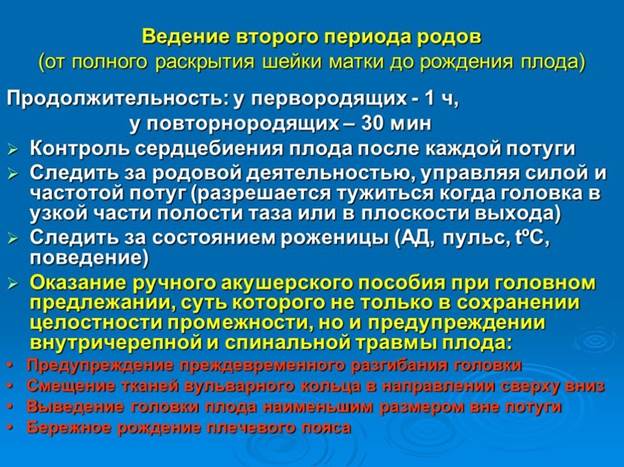

25. Второй период родов. Диагностика, ведение периода.

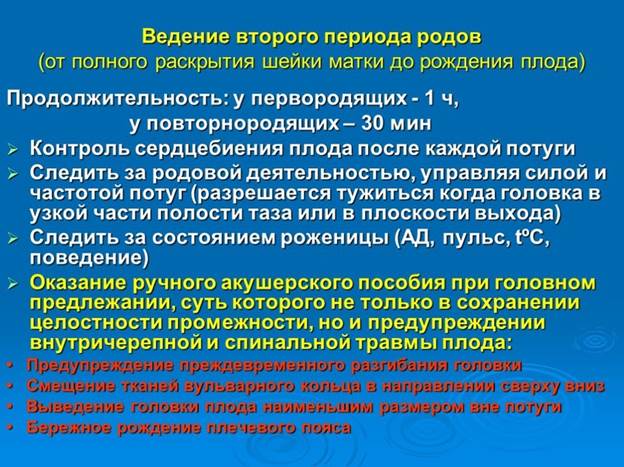

Второй период родов – период изгнания. Начинается после полного раскрытия шейки матки и заканчивается рождением малыша. Продолжительность периода изгнания у первородящих составляет 1-2 час, у повторнородящих – 15-30 мин. Здесь к сильным схваткам добавляются сокращения мышц брюшной стенки, диафрагмы и тазового дна, и чувство давления на прямую кишку — это состояние называется потугами.

В периоде изгнания роженица находится в родильном зале на специальной кровати, в положении на спине с согнутыми в тазобедренных и коленных суставах ногами. Головной конец кровати приподнимают. При полусидячем положении ось матки и ось малого таза совпадают, что улучшает продвижение головки по родовому каналу. В момент потуги, чтобы усилить ее, роженица держится руками за кровать, а ногами упирается в подставку. Необходимо подготовить стерильный пакет для первичной обработки новорожденного и комплект стерильного белья – одеяло и 3 пеленки, нагретые до 40*С. Обрабатывают лобок, внутреннюю поверхность бедер, наружные половые органы, промежность.

Средняя продолжительность каждой потуги – 10–15 секунд. Обычно за время одной схватки женщина испытывает потребность тужиться в среднем три раза. И хотя в этот момент схватки самые сильные, большинство женщин говорят, что когда к схваткам присоединились потуги, они стали не такими болезненными. Потугами, в отличие от схваток, можно управлять – женщина может задерживать потуги или, наоборот, усиливать. Если врач или акушерка пока еще запрещают тужиться, то сдерживать потуги поможет техника дыхания «по-собачьи». Обычно акушерка говорит: «Не тужься, продыши потугу!», тогда надо дышать поверхностно с короткими вдохами и выдохами.

Как правильно тужиться? С началом потуг надо всегда слушать врача или акушерку. Если акушерка говорит: «Тужься!», нужно:

- В момент, когда уже пора тужиться, роженице нужно набрать полные легкие воздуха, сделав вдох через рот и задержать дыхание, как перед погружением в воду, при этом плечи должны быть опущены вниз. Выдыхать нужно очень плавно сквозь немного открытый рот. Так нужно действовать до конца потуги. Самое главное – движение потуги и все усилия женщины должны быть направлены в промежность.

- За время каждой схватки надо потужиться три раза.

3.Тужиться нужно плавно, а между потугами – отдыхать и настраивать себя на работу.

Потуги – это главный момент родов от них зависит исход родов и состояние ребенка. Поэтому, даже если сил уже нет, надо собрать волю в кулак и начать тужиться. Между схватками очень важно передыхать глубокими спокойными вдохами. Это позволит набраться сил перед следующей схваткой и эффективно провести очередную потугу. В перерывах между потугами врач будет слушать сердцебиение малыша датчиком КТГ или акушерским стетоскопом. Тужиться тяжело и больно, но это очень важно для малыша: в этот момент ему тоже трудно, и помочь может только мама.

Если во время потуг возникает вероятность разрыва промежности, то врач делает ее надрез — эпизиотомию. Как только головка плода перестает прятаться в таз, акушерка извлекает новорожденного малыша на свет.

Сразу же после появления головки она очищает дыхательные пути ребенка и он впервые кричит. Малыша выкладывают маме на живот, малыш делает первый вдох и озаряет родильный зал долгожданным криком. В это же самое время акушерка высушивает влажную кожу малыша теплой пелёночкой, затем перерезают пуповину, а педиатр оценивает состояние малыша по шкале Апгар. Малыша передают матери и прикладывают к груди. Так он согревается и адаптируется к обстановке, а в материнском организме начинается выработка окситоцина, запускающего процесс образования молока и вызывающего послеродовые сокращения матки. Именно в контакте кожа к коже с мамой и начинается его знакомство с миром. В это время между мамой и ребенком возникает незримая психо-эмоциональная связь, которая в будущем станет основой для формирования привязанности между ними. Первые 20 минут после родов – это период расслабления малыша. В этот период он восстанавливает силы после напряженной работы. Через 20 минут наступает следующая фаза – пробуждение. Малыш начинает двигаться, поворачивает голову, разжимает кулачки и делает попытки ползти. С началом двигательной активности к малышу приходит первое чувство голода. Очень важно, чтобы ребенок нашел и взял грудь в момент проявления поискового рефлекса. Малыш начинает открывать ротик, сжимает и разжимает ладони, затем он начинает ползти, поднимая голову и отталкиваясь ножками и локтями, по направлению к маминой груди.

Во втором периоде родов - потуг и изгнании плода роль партнера заключается в моральной поддержке: роженицу можно просто держать за руку, вытирать пот со лба и помогать правильно (по команде врача) дышать.

Для отца ребенка партнерские роды - это возможность помочь любимой женщине во время родов, увидеть, как рождается ребёнок и взять его на руки. Так формируются неразрывные узы между всеми членами семьи.

1 из 3

25. Второй период родов. Диагностика, ведение периода.

Второй период родов – период изгнания. Начинается после полного раскрытия шейки матки и заканчивается рождением малыша. Продолжительность периода изгнания у первородящих составляет 1-2 час, у повторнородящих – 15-30 мин. Здесь к сильным схваткам добавляются сокращения мышц брюшной стенки, диафрагмы и тазового дна, и чувство давления на прямую кишку — это состояние называется потугами.

В периоде изгнания роженица находится в родильном зале на специальной кровати, в положении на спине с согнутыми в тазобедренных и коленных суставах ногами. Головной конец кровати приподнимают. При полусидячем положении ось матки и ось малого таза совпадают, что улучшает продвижение головки по родовому каналу. В момент потуги, чтобы усилить ее, роженица держится руками за кровать, а ногами упирается в подставку. Необходимо подготовить стерильный пакет для первичной обработки новорожденного и комплект стерильного белья – одеяло и 3 пеленки, нагретые до 40*С. Обрабатывают лобок, внутреннюю поверхность бедер, наружные половые органы, промежность.

Средняя продолжительность каждой потуги – 10–15 секунд. Обычно за время одной схватки женщина испытывает потребность тужиться в среднем три раза. И хотя в этот момент схватки самые сильные, большинство женщин говорят, что когда к схваткам присоединились потуги, они стали не такими болезненными. Потугами, в отличие от схваток, можно управлять – женщина может задерживать потуги или, наоборот, усиливать. Если врач или акушерка пока еще запрещают тужиться, то сдерживать потуги поможет техника дыхания «по-собачьи». Обычно акушерка говорит: «Не тужься, продыши потугу!», тогда надо дышать поверхностно с короткими вдохами и выдохами.

Как правильно тужиться? С началом потуг надо всегда слушать врача или акушерку. Если акушерка говорит: «Тужься!», нужно:

1. В момент, когда уже пора тужиться, роженице нужно набрать полные легкие воздуха, сделав вдох через рот и задержать дыхание, как перед погружением в воду, при этом плечи должны быть опущены вниз. Выдыхать нужно очень плавно сквозь немного открытый рот. Так нужно действовать до конца потуги. Самое главное – движение потуги и все усилия женщины должны быть направлены в промежность.

2. За время каждой схватки надо потужиться три раза.

3.Тужиться нужно плавно, а между потугами – отдыхать и настраивать себя на работу.

Потуги – это главный момент родов от них зависит исход родов и состояние ребенка. Поэтому, даже если сил уже нет, надо собрать волю в кулак и начать тужиться. Между схватками очень важно передыхать глубокими спокойными вдохами. Это позволит набраться сил перед следующей схваткой и эффективно провести очередную потугу. В перерывах между потугами врач будет слушать сердцебиение малыша датчиком КТГ или акушерским стетоскопом. Тужиться тяжело и больно, но это очень важно для малыша: в этот момент ему тоже трудно, и помочь может только мама.

Если во время потуг возникает вероятность разрыва промежности, то врач делает ее надрез — эпизиотомию. Как только головка плода перестает прятаться в таз, акушерка извлекает новорожденного малыша на свет.

Сразу же после появления головки она очищает дыхательные пути ребенка и он впервые кричит. Малыша выкладывают маме на живот, малыш делает первый вдох и озаряет родильный зал долгожданным криком. В это же самое время акушерка высушивает влажную кожу малыша теплой пелёночкой, затем перерезают пуповину, а педиатр оценивает состояние малыша по шкале Апгар. Малыша передают матери и прикладывают к груди. Так он согревается и адаптируется к обстановке, а в материнском организме начинается выработка окситоцина, запускающего процесс образования молока и вызывающего послеродовые сокращения матки. Именно в контакте кожа к коже с мамой и начинается его знакомство с миром. В это время между мамой и ребенком возникает незримая психо-эмоциональная связь, которая в будущем станет основой для формирования привязанности между ними. Первые 20 минут после родов – это период расслабления малыша. В этот период он восстанавливает силы после напряженной работы. Через 20 минут наступает следующая фаза – пробуждение. Малыш начинает двигаться, поворачивает голову, разжимает кулачки и делает попытки ползти. С началом двигательной активности к малышу приходит первое чувство голода. Очень важно, чтобы ребенок нашел и взял грудь в момент проявления поискового рефлекса. Малыш начинает открывать ротик, сжимает и разжимает ладони, затем он начинает ползти, поднимая голову и отталкиваясь ножками и локтями, по направлению к маминой груди.

Во втором периоде родов - потуг и изгнании плода роль партнера заключается в моральной поддержке: роженицу можно просто держать за руку, вытирать пот со лба и помогать правильно (по команде врача) дышать.

Для отца ребенка партнерские роды - это возможность помочь любимой женщине во время родов, увидеть, как рождается ребёнок и взять его на руки. Так формируются неразрывные узы между всеми членами семьи.

1 из 3

26. Физиологический последовый период, ведение. Признаки отделения плаценты. Клиника, ведение.

Последовым периодом называют время от рождения плода до рождения последа. Послед - это плацента, плодные оболочки, пуповина.

После рождения плода матка находится несколько минут в состоянии покоя. Дно ее стоит на уровне пупка. Затем начинаются ритмические сокращения матки - последовые схватки, и начинается отделение плаценты от стенки матки, которое происходит двумя путями: с центра или с периферии.

Плацента отслаивается с центра, разрываются маточно-плацентарные сосуды, изливающаяся кровь образует ретроплацентарную гематому, которая способствует дальнейшей отслойке плаценты. Отделившаяся плацента с оболочками опускается вниз и при потуге рождается, вместе с ней изливается кровь. Чаще плацента отделяется с периферии, поэтому при каждой последовой схватке отделяется часть плаценты и наружу изливается порция крови. После полной отслойки плаценты от стенки матки она также опускается в нижние отделы матки и при потуге рождается. Последовый период продолжается от 7 до 30 минут. Средняя кровопотеря после родов составляет от 150 до 250 мл. Физиологической считают кровопотерю равную 0,5% массы тела роженицы.

После рождения последа наступает послеродовый период, и роженица называется родильницей. Первые 2 часа выделяют как ранний послеродовый период.