Период раскрытия шейки матки

Начинается с появления регулярных маточных сокращений (схваток), приводящих к структурным изменениям шейки матки и заканчивается полным раскрытием наружного зева шейки матки (10-12 см).

• У первородящих продолжительность первого периода родов составляет 9 —11ч., у повторнородящих — 5—7ч.

Схватки характеризуются:

• Частотой (паузы между схватками в начале родов - 15-20 минут, к концу их промежуток сокращается до 2-3 минут);

• Продолжительностью (в начале родов схватка продолжается 5-10 секунд, достигая 60 секунд и более к концу родов);

• Силой (определяют в динамике пальпаторно: руку кладут на дно матки);

• Болезненностью (зависит от силы, состояния ЦНС, качества подготовки беременной к родам);

• Эффективностью (определяется степенью (темпом) раскрытия шейки матки).

Раскрытие шейки матки считается полным, когда зев раскрывается до 10—12 см. Одновременно с раскрытием шейки матки в I периоде, как правило, начинается продвижение предлежащей части плода через родовой канал. Головка плода начинает опускаться в полость таза с началом схваток, находясь к моменту полного раскрытия шейки чаще всего малым сегментом во входе в малый таз.

Полное раскрытие зева (10-12 см), совпадающее обычно со вскрытием плодного пузыря (излитие околоплодных вод), указывает на окончание первого периода родов — периода раскрытия.

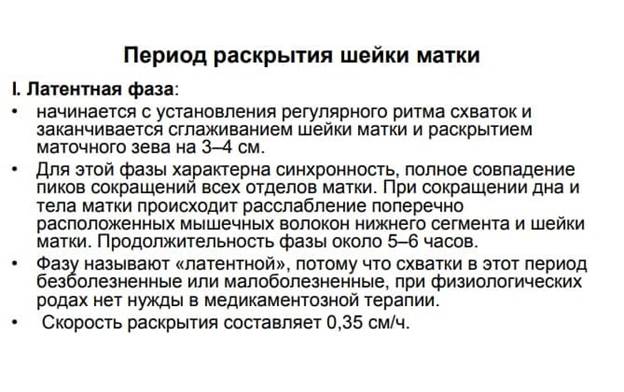

Различают следующие фазы I периода родов:

• латентная - от начала схваток до раскрытия зева до 4 см,

• активная - от 4 см до 8 см раскрытия,

• некоторого замедления – от 8 см до полного раскрытия.

Второй период родов начинается с полного раскрытия маточного зева и включает в себя механическое изгнание плода. Заканчивается рождением ребенка.

• Продолжительность данного периода у первородящих составляет 30–60 минут, у повторнородящих — 15–20 минут.

• Обычно для рождения плода достаточно 5– 10 потуг.

Период изгнания плода

Схватки - через 2-3-4 минуты по 50-60 секунд • К схватке рефлекторно присоединяется сокращение мышц брюшного пресса. Рефлекторно сокращаются мышцы тазового дна, особенно когда головка опускается на тазовое дно. Присоединяется давление головки на нервы крестцового сплетения. В этот момент появляется желание изгнать головку из родовых путей. Этот процесс называется потугами.

Признаки нахождения головки на тазовом дне:

• выпячивание и растяжение промежности

• синюшный цвет кожи промежности

• зияние заднего прохода,

• раскрытие половой щели,

• появление нижнего полюса головки плода.

Врезывание головки: после потуги головка скрывается за половой щелью.

• Прорезывание: головка по окончания потуги не скрывается (начало третьего момента биомеханизма родов - разгибания головки).

После рождения плода наступает III, последовый период, который продолжается до рождения (выделения из полости матки) последа.

Средняя продолжительность III периода у первородящих составляет 10-15 минут, у повторнородящих — 5-10 минут.

• Максимальная продолжительность данного периода до 30 минут.

В III периоде родов различают три фазы:

1. От момента рождения ребенка до начала отделения от стенки матки плаценты;

2. Отделение плаценты;

3. Выделение последа.

В последовом периоде роженица утомлена. Постепенно исчезает тахикардия; артериальное давление, которое повышается во втором периоде родов, снижается и достигает исходного уровня.

• Прекращается ощущение озноба; температура тела, окраска кожных покровов и видимых слизистых нормальные.

• Дно матки стоит на уровне пупка. При схватке матка становится плотной. Кровотечение из матки незначительное или отсутствует. Последовые схватки не вызывают неприятных ощущений, они менее интенсивные, умеренно болезненные. В среднем послед отделяется через 2-3 схватки.

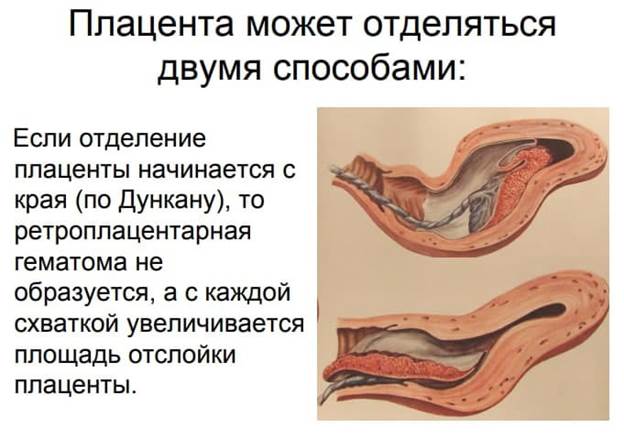

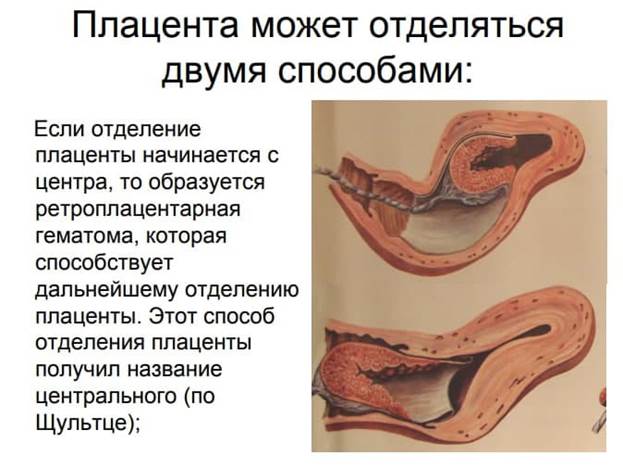

• Последовые схватки способствуют сокращению матки в том числе и в месте прикрепления плаценты (плацентарной площадки). С каждой схваткой происходит разрыв маточно-плацентарных сосудов и постепенное отделение плаценты.

После рождения последа матка становится плотной, округлой, занимает среднее положение, дно ее находится между пупком и лоном. После рождения последа роды заканчиваются и женщина называется родильницей.

Физиологическая кровопотеря – 0,3% от массы тела, в среднем 150-250 мл. Допустимая кровопотеря — 0,5% от массы тела женщины, но не больше 400 мл. Патологическая кровопотеря – все, что выше объёма допустимой кровопотери.

1 из 21