Производственная база инфраструктуры организации

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ

Производственная инфраструктура является одним из источников повышения эффективности деятельности предприятия. Работы но обслуживанию основного производства выполняются вспомогательными подразделениями и обслуживающими хозяйствами: инструментальным, ремонтным, энергетическим, материально-технического снабжения, транспорта и сбыта продукции.

Основной задачей подразделений инфраструктуры предприятия является своевременное, качественное и бесперебойное обслуживание основного производства в соответствии с присущими им техническим оснащением, организацией и функциональными обязанностями.

Инструментальное хозяйство на предприятии создается для выполнения работ но обеспечению производства инструментом и технологической оснасткой, организации их хранения, эксплуатации и ремонта.

Структура и организационные формы инструментального хозяйства весьма разнообразны и зависят от типа производства, вида выпускаемой продукции, ее конструкторской и технологической сложности и объема производства. Инструментальное хозяйство предприятия включает производственные звенья (участки, цеха) но изготовлению инструментов; складские и комплектующие подразделения (центральный инструментальный склад, цеховые инструментально-раздаточные кладовые); подразделения по восстановлению и ремонту инструментов; подразделения по инструментообеспечению рабочих мест.

Основной задачей функционирования ремонтного хозяйства предприятия является обеспечение бесперебойной эксплуатации оборудования. В ее состав входят: ремонтновосстановительная база предприятия, склады, цеха и общезаводские отделы ремонтного хозяйства (технологический, оборудования, диспетчерский).

В зависимости от масштабов производства ремонтно- восстановительная база предприятия может содержать: ремонтно-механический цех, выполняющий ремонт технологического оборудования; ремонтно-строительный цех, выполняющий ремонт зданий, сооружений, производственных, складских и служебных помещений; электроремонтный цех, подчиненный главному энергетику, а также склады оборудования и запасных частей. Кроме того, в цехах целесообразно создание ремонтных баз, подчиненных цеховому механику, главной задачей которых является поддержание в работоспособном состоянии технологического оборудования, осуществление профилактических осмотров, разнообразных ремонтных работ.

Основной задачей службы маркетинга и логистики является своевременное и бесперебойное обеспечение предприятия сырьем и материалами, комплектующими и сопутствующими изделиями, разнообразными средствами производства при использовании эффективной и рациональной схемы их закупки.

Логистика — это вил деятельности, выполняемый организационно-структурным подразделением предприятия, в обязанности которого входят поставка на предприятие основных и вспомогательных материалов, топлива, покупных полуфабрикатов, инструментов и технологической оснастки, оборудования, станков, аппаратов и агрегатов. Таким образом, материально-техническое снабжение предприятия заключается в организации и регулировании процессов продвижения товаров от производителей к потребителям, функционировании сферы обращения продукции, товаров, услуг, управлении товарными запасами, создании инфраструктуры товародвижения.

Грамотный маркетинг является залогом успешной работы предприятия. Для организации ритмичной работы предприятия необходимо равномерное распределение объемов производства по графику выполнения заказа с тем, чтобы продукция своевременно поступала заказчику или в товаропроводящую сеть. В конечном итоге результативность хозяйственной деятельности предприятия определяется выполнением договоров но номенклатуре и срокам поставок.

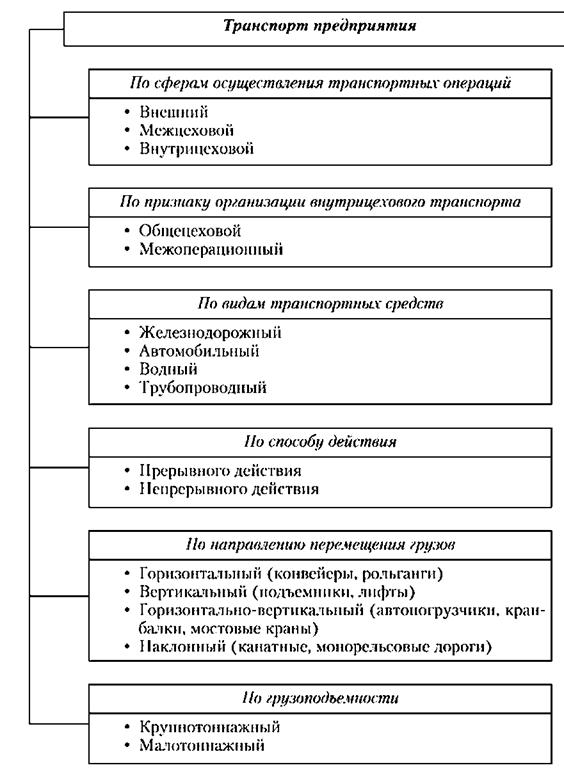

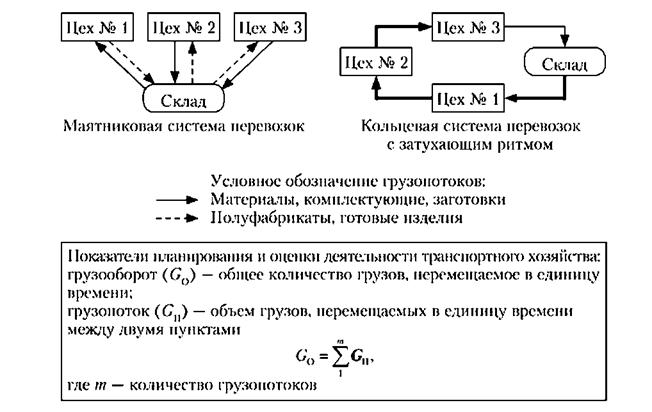

Основной задачей организации и функционирования транспортного хозяйства на предприятии является своевременное и бесперебойное обслуживание производства транспортными средствами, необходимыми для перемещения грузов в ходе производственного процесса. По своему назначению транспортные средства могут быть подразделены на внутренний, межцеховой и внешний транспорт. Анализ грузопотоков и грузооборота дает основание для совершенствования организации транспортного хозяйства, ликвидации чрезмерно дальних перевозок, встречных, возвратных, порожних поездок.

Современное промышленное производство связано с потреблением в больших объемах электроэнергии, топлива и других энергоносителей (пара, сжатого воздуха, горячей воды, газообразного, твердого и жидкого топлива и т.п.).

Основной задачей энергетического хозяйства является надежное и бесперебойное обеспечение предприятия всеми видами энергии установленных параметров при минимальных затратах. Объем и структура потребляемых энергоресурсов зависит от мощности предприятия, вида выпускаемой продукции, характера технологических процессов, а также связей с районными энергосистемами. В задачу энергетического хозяйства входят также выполнение правил эксплуатации энергетического оборудования организация его технического обслуживания и ремонта, проведение мероприятий, направленных на экономию энергии и всех видов топлива, а также мероприятий по совершенствованию и развитию энергохозяйства предприятия.

Организация производственной инфраструктуры определяется ее ролью в производственном процессе и влиянием па конечные результаты работы предприятия. Это предъявляет особые требования к обслуживанию основных производственных подразделений. В современных условиях повышенные требования к обслуживанию производства предъявляются вследствие перехода предприятий на новые экономические условия, отличительной чертой которых является экономия производственных ресурсов. Это диктует увеличение непрерывности производственных процессов, конструктивного и технологического совершенства выпускаемой продукции, улучшения использования основных и оборотных средств. Поэтому специализация функций обслуживания должна играть особую роль в организации инфраструктуры предприятия.

Концентрация производства инструмента и технологической оснастки на основе крупных инструментальных цехов, а также создание специальных служб обслуживания ремонтными, подъемно-транспортными работами, снабжения и сбыта продукции, несомненно, повысит значимость и эффективность инфраструктуры производства.

Отметим, что вспомогательные производства и обслуживающие хозяйства в рамках предприятия подчас выполняют довольно дорогостоящие и трудоемкие работы. Хозяйства инфраструктуры вынуждены производить для собственного потребления инструменты, технологическую оснастку, выполнять все виды ремонтных работ, изготавливать сменные узлы и детали. Материальные затраты на содержание вспомогательных и обслуживающих хозяйств в этом случае могут быть в несколько раз выше, чем на выполнение аналогичных работ специализированными организациями. Решить проблему снижения расходов на содержание и эксплуатацию служб инфраструктуры можно размещением заказов па обслуживание потребностей предприятия специализированными хозяйствами.

Спрос на подобного рода услуги создаст условия для формирования целой сети организаций и предприятий по ремонту оборудования, изготовлению сменных деталей и узлов, производству технологической оснастки, монтажу подъемно-транспортного и складского оборудования. Повое развитие получит инструментальная промышленность, так как в условиях специализированного производства дешевле и качественнее можно организовать выпуск стандартного инструмента.

В области энергетического обслуживания целесообразнее всего заключить длительный договор па обслуживание с крупными производителями на поставку электро- и тепловой энергии, инертных газов, технического кислорода, природного газа и других энергоносителей.

Ремонтные работы требуют особого внимания, поскольку их выполнение, как правило, трудоемко и дорогостояще. В силу этих обстоятельств, капитальный ремонт следует всегда осуществлять с помощью специализированной ремонтной организации, а текущее обслуживание можно проводить собственными силами.

Механизация транспортных, погрузочно-разгрузочных и складских работ является самой застарелой проблемой российских предприятий. Наличие в структуре предприятия полностью механизированных, а тем более автоматизированных складов, несомненно, повысит эффективность инфраструктуры. Однако принцип экономической целесообразности и в этом случае должен носить главенствующий характер.

Относительно транспортного хозяйства и перспектив его развития следует отметить, что организация крупных транспортных предприятий дает значительный результат лишь в том случае, если обслуживание предприятий осуществляется на основе так называемого кустового расположения потребителей. Это обеспечивает значительную экономию бензина, горюче-смазочных материалов, запасных частей.

Отмеченные тенденции развития инфраструктуры предприятий представляют интерес для действующих производств. Однако наличие в структуре предприятия подразделений инфраструктуры должно быть адекватно масштабам, потребностям и целям эффективного функционирования производства.

Теперь обратимся к схемам, подготовленным по материалам дайной главы (рис. 10.1 — 10.21).

Рис. 10.1. Структура и задачи производственной инфраструктуры предприятия

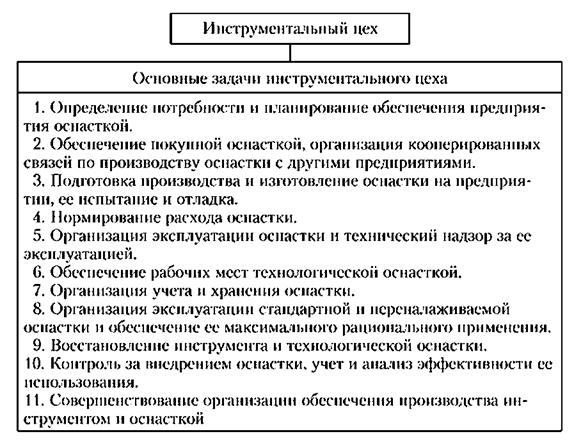

Рис. 10.2. Задачи, стоящие перед инструментальным

хозяйством

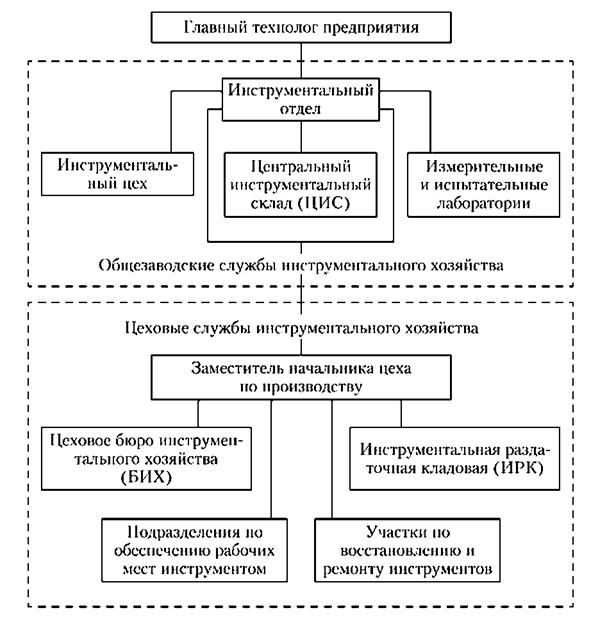

Рис. 10.3. Схема управления инструментальным хозяйством предприятия

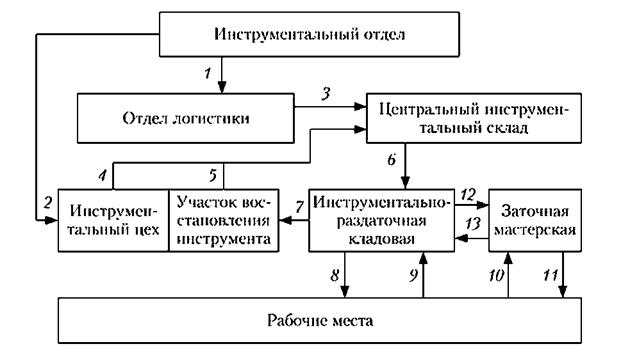

Рис. 10.4. Схема внутризаводского обращения инструмента:

1 — заявка на приобретение инструмента; 2 — заказ на изготовление инструмента; 3 — поступление нового покупного инструмента; 4 — поступление нового изготовленного инструмента;

5 — поступление восстановленного инструмента; 6' и 8 — поступление нового и восстановленного инструмента; 7 и 9 — поступление старого и изношенного инструмента; 10 и 12 — передача затупленного инструмента; 11 и 13 — поступление заточенного инструмента

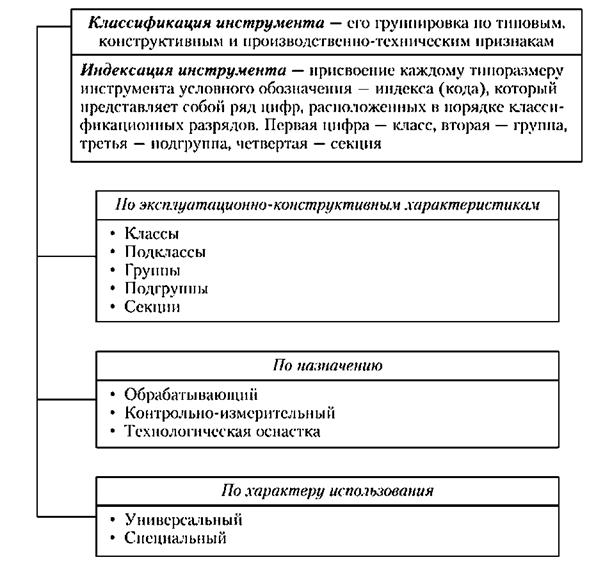

Рис. 10.5. Классификация и индексация инструмента

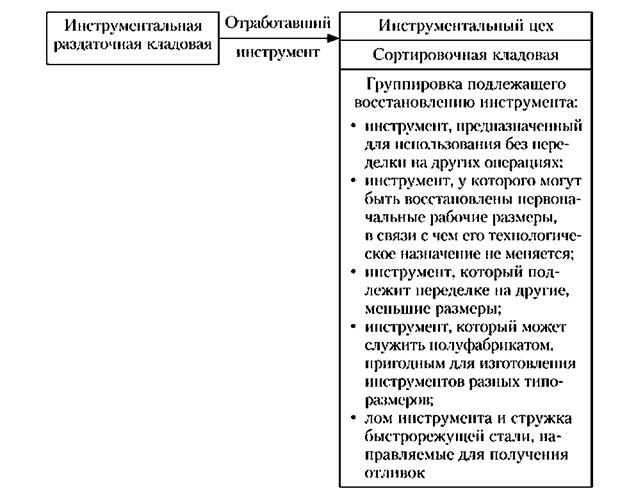

Рис. 10.6. Организация работ по восстановлению инструмента

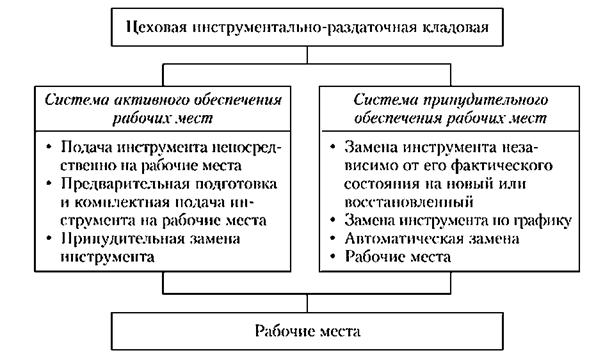

Рис. 10.7. Организация инструментального хозяйства в цехах

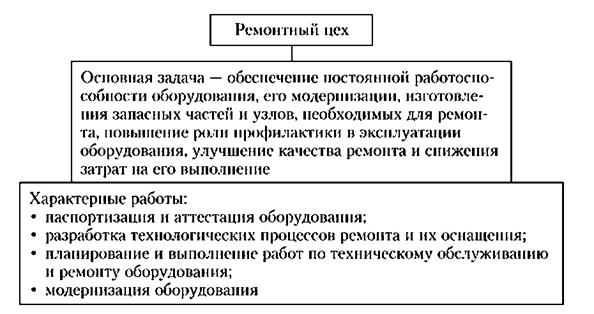

Рис. 10.8. Задачи ремонтного хозяйства предприятия

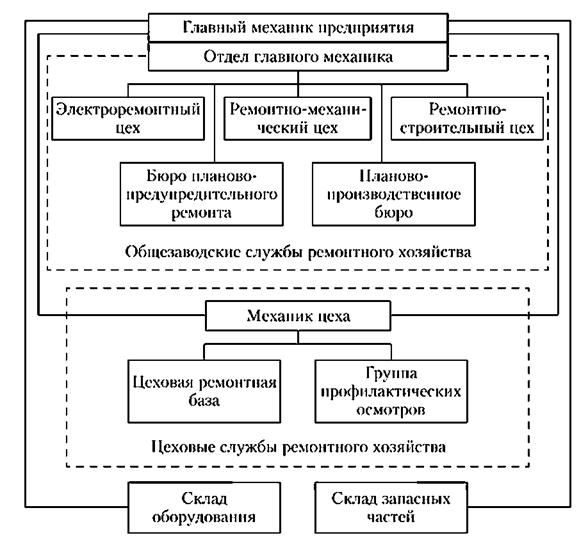

Рис. 10.9. Схема управления ремонтным хозяйством предприятия

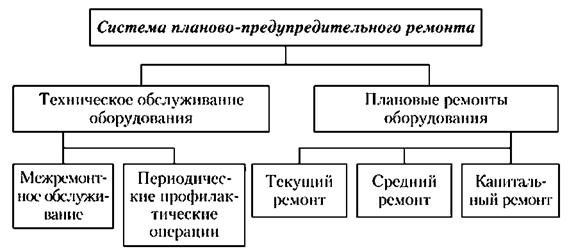

Рис. 10.10. Структура системы планово-предупредительного

ремонта

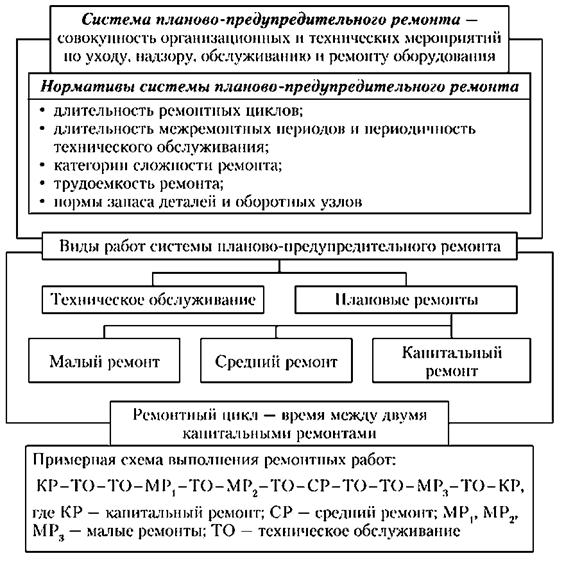

Рис. 10.11. Характеристика системы планово-предупредительного ремонта

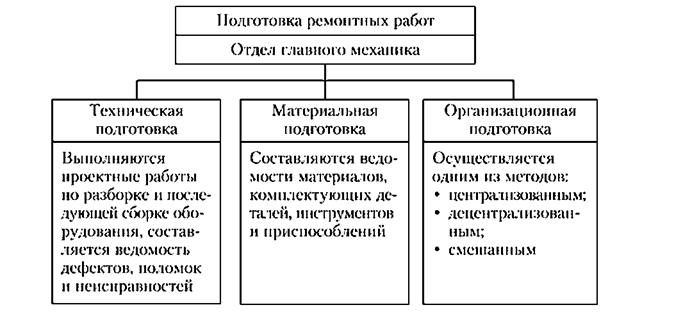

Рис. 10.12. Организация подготовки к выполнению ремонтных работ

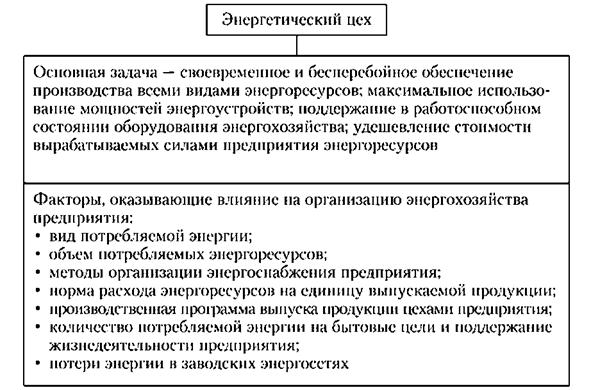

Рис. 10.13. Задачи энергетического хозяйства и факторы, влияющие на его организацию

Рис. 10.14. Схема управления энергетическим хозяйством

предприятия

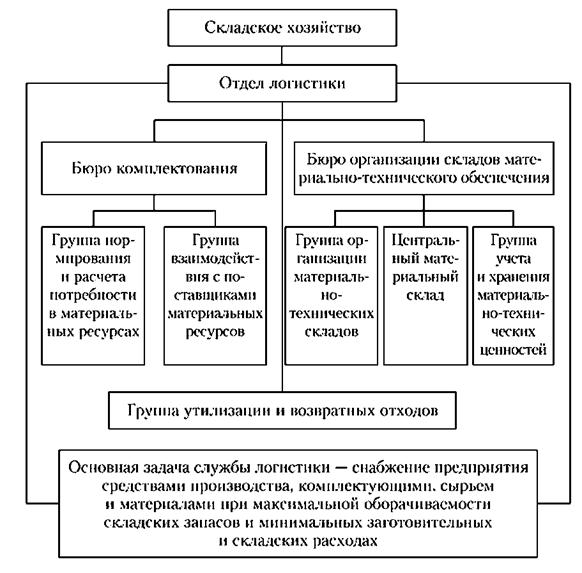

Рис. 10.15. Организация заводских служб логистики

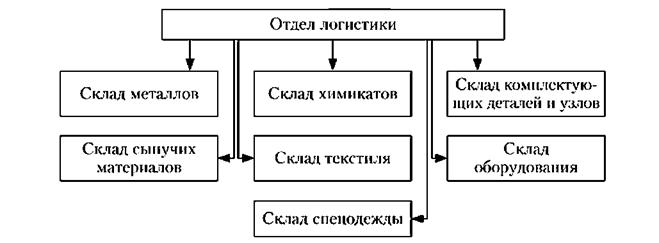

Рис. 10.16. Схема построения организационной структуры служб логистики предприятия по материальному признаку

Рис. 10.17. Организация складского хозяйства предприятия

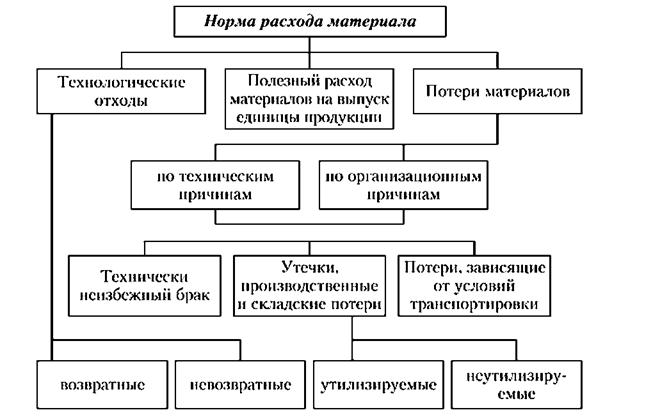

Рис. 10.18. Состав нормы расхода материалов на производство

единицы продукции

Рис. 10.19. Схема управления транспортным хозяйством

предприятия

Рис. 10.20. Классификация транспорта на предприятии

Рис. 10.21. Системы организации транспортных перевозок

Выводы

1. Совершенствование деятельности подразделений инфраструктуры предприятия связано как с организацией производства, так и с управлением процессами обслуживания.

2. Задачи подразделений инфраструктуры предприятия сводятся к своевременному, качественному и бесперебойному обслуживанию основного производства.

3. Организация инфраструктуры предприятия должна отвечать основным положениям специализации, концентрации, кооперирования и комбинирования.

4. В настоящее время вспомогательные производства и обслуживающие хозяйства в рамках одного предприятия могут иметь все возможности для функционирования в полном объеме. Однако их работы довольно дорогостоящи и трудоемки. Материальные затраты на содержание вспомогательных и обслуживающих хозяйств могут быть в несколько раз ниже, если их функции будут выполнять специализированные организации.

5. Решение проблемы повышения надежности, стабильности и доходности производства диктует необходимость создания действенного структурного подразделения предприятия по реализации продукции. Данное подразделение может быть представлено товаропроводящей сетью, в состав которой входят магазины оптовой и розничной торговли, сеть фирменных магазинов и товарных баз.

Экологические проблемы ремонтного производства

Человечество как биологический вид и социальная общность неразрывно связано с процессами, происходящими в окружающей среде, и во всех возрастающих масштабах черпает из нее ресурсы, загрязняет отходами, продуктами жизнедеятельности. Все происходит в тончайшем слое «жизненного пространства» – биосфере. Эта «оболочка жизни» находится в постоянном движении веществ, совершающих круговорот органических веществ в цепочке: почва – растения – животные – человек – почва (сток), а также неорганических веществ в рамках других цепочек естественного круговорота, ибо природа создала механизмы постоянного круговорота основных химических элементов между неживыми и живыми компонентами окружающей среды в биосфере.

Функционирование любого элемента техносферы, в том числе и железнодорожного транспорта, должно основываться на следующих принципах:

- проведение количественной и качественной оценки общего и локального потребления природных ресурсов исходя из местных, региональных и федеральных возможностей;

- проведение количественной и качественной оценки влияния различных видов деятельности общества на состояние экологических систем, природных комплексов и природных ресурсов;

- нормирование уровня антропогенных воздействий от различных видов деятельности общества, в том числе и объектов железнодорожного транспорта на природную среду;

- обеспечение равновесия в кругообороте веществ и энергии путем ограничения воздействия на природу, исходя из ее возможностей по самоочищению и воспроизводству;

- ограничение воздействия на природную среду с помощью различных методов и средств очистки выбросов в атмосферу, стоков в водоемы, отходов производства, физических излучений;

- создание экологически чистых производств, технологий, подвижного состава, оборудования и транспортных систем;

- использование методов экологической профилактики функционирования отраслей и объектов железнодорожного транспорта путем выполнения природоохранных мероприятий и внедрения технологических средств;

- непрерывный контроль за состоянием окружающей среды;

- использование экономических методов в управлении охраной окружающей среды и рациональным природоиспользованием.

Неотвратимость наступления ответственности за нарушение правил, норм, законов по охране окружающей среды [5].

Активно формируется методология, аксиоматика, круг решаемых задач, математический аппарат, практические приложения новой научной дисциплины – промышленно-транспортной экологии, изучающей различные аспекты воздействия промышленности и транспорта на окружающую среду.

В последние годы классифицированы отдельные источники негативного воздействия транспортных объектов на окружающую среду, установлены причинно-следственные связи для управления экологической безопасностью транспортного комплекса. Установлена мера экологической безопасности (чистоты) транспортных средств различного назначения и экологические требования к этим объектам, определены причинно-следственные связи влияния на этот показатель различных инженерно-технологических и организационных факторов.

Экологические оценки уже не ограничиваются расчетом валовых выбросов отдельных веществ, ставится задача определения и расчета концентраций примесей в атмосфере на значительной площади территории с учетом трансформации отдельных веществ, риска заболевания людей.

Хотя железнодорожный транспорт, точнее его подвижной состав, оказывает неблагоприятное воздействие на все звенья биосферы, но доля его влияния по сравнению с автомобильным существенно меньше, во-первых, потому, что он один из самых экономичных по расходу топлива на единицу транспортной работы, и, во-вторых, из-за широкой электрификации железных дорог [6].

Протяженность железных дорог России составляет 85,5 тысяч километров и, несмотря на то, что железнодорожный транспорт оказывает наименьшее влияние на окружающую среду, его доля в загрязнении остается высокой.

Степень воздействия железнодорожного транспорта на окружающую среду оценивают по уровню расходования природных ресурсов и уровню загрязняющих веществ, поступающих в природную среду регионов, где расположены предприятия железнодорожного транспорта. Все источники загрязнений окружающей среды по характеру функционирования делятся на стационарные и передвижные. Стационарными источниками являются локомотивные и вагонные депо, заводы по ремонту подвижного состава, пункты подготовки подвижного состава, котельные, пропарочно-пропиточные заводы. К передвижным источникам относятся магистральные и маневровые тепловозы, путевые и ремонтные машины, автотранспорт, промышленный транспорт, рефрижераторный состав, пассажирские вагоны и т.п. В свою очередь, стационарные источники по сложности и числу технологических процессов неравнозначны и могут создавать загрязнения не одного, а нескольких видов.

Загрязнения бывают:

- механические – инертные пылеватые частицы в атмосфере, твердые примеси в воде, не вступающие в химические реакции;

- химические – газообразные, жидкие и твердые химические соединения и вещества, взаимодействующие с природной средой и изменяющие ее химические свойства;

- физические (энергетические) – тепло, шум, вибрация, ультразвук, световая энергия, электромагнитные и радиоактивные излучения, изменяющие физические характеристики окружающей среды;

- биологические – разнообразные микроорганизмы, бактерии, вирусы, появившиеся в результате деятельности человека и наносящие ему вред;

- эстетические – нарушение пейзажей, появление свалок, плохой дизайн, отрицательно влияющие на человека.

Деятельность железнодорожного транспорта в наибольшей степени отражается на атмосфере в районах, где в качестве локомотивов эксплуатируются тепловозы с дизельными силовыми установками. Так, основным источником загрязнения атмосферы при работе подвижного состава являются отработавшие газы тепловозов.

Основной путь снижения выбросов токсичных веществ тепловозами заключается в уменьшении их образования в цилиндрах двигателей. Важное значение имеет обезвреживание отработавших газов, правильная эксплуатация тепловозов.

Для защиты окружающей природной среды необходимо наряду с ограничением выброса дыма бороться с искрами, источниками которых являются газоотводные устройства тепловозов, а также чугунные тормозные колодки локомотивов и вагонов. Искры могут быть причиной пожаров на территориях, примыкающим к железным дорогам. Ограничить искровыделение из газоотводных устройств, свидетельствующее о не полном сгорании топлива, можно осуществлением мероприятий, направленных на улучшение теплотехнического состояния тепловозов, а также установкой искрогасителей. Атмосферный воздух в основном состоит из двух компонентов, а именно: азота (78,09%) и кислорода (20,95%). В небольших количествах в воздухе содержатся инертные газы (неон, криптон, ксенон), углекислота и некоторые другие.

С развитием экономики и ростом населения нарастающими темпами увеличивается расход воздуха, точнее атмосферного кислорода. При этом наблюдается изменение состава воздуха и его загрязнение вредными веществами. В современных крупных промышленных и густонаселенных центрах состав воздуха существенно отличается от средней структуры атмосферы Земли. Промышленные центры и индустриальные города, образно говоря, накрыты, словно гигантским колпаком толщиной в сотни и тысячи метров, облаками из удушливого, отравленного газами и аэрозолями воздуха [2].

Ученые отмечают убыстряющийся процесс насыщения атмосферы углекислым газом за счет сокращения удельного содержания в ней кислорода.

Кроме углекислоты, воздушный океан загрязняется более вредными для здоровья людей и всего животного мира веществами. Среди них следует выделить окись углерода (угарный газ), сернистые соединения, не сгоревшие углеводороды, окислы азота, твердые аэрозоли (зола, сажа, пыль).

В настоящее время главными источниками загрязнения воздушного бассейна являются промышленные предприятия и транспорт.

Необходимо отметить, что размеры влияния различных видов транспорта на атмосферу неодинаковы и зависят от особенностей и степени развития того или иного транспорта.

В отработавших газах транспортных двигателей, кроме паров воды, обнаружено более 200 химических соединений и элементов. Наиболее вредными и опасными для здоровья людей и животного мира считают окись углерода, окислы азота, сернистые соединения и несгоревшие углеводороды.

В настоящее время принимаются конкретные необходимые меры борьбы с загрязнением воздушного бассейна, тем не менее проблема остается острой и требует дальнейших усилий для своего разрешения.

Задачу снижения загрязнений атмосферы можно рассматривать применительно к стационарным транспортным предприятиям и к подвижным транспортным средствам. Одним из наиболее доступных средств снижения уровня загрязненности воздуха в городах и промышленных центрах считается сооружение в системе топливосжигающих установок предприятий транспорта и промышленности высоких дымовых труб. Поднимая продукты сгорания на большую высоту, такие трубы способствуют рассеиванию их на более значительных территориях, что существенно снижает концентрацию вредных примесей в атмосфере городов. Однако они не обеспечивают кардинального решения проблемы.

Очистка газов, т.е. улавливание вредных компонентов входящих в состав дымовых газов, – задача сложная и капиталоемкая. Очистка отработавших газов от пыли (твердых аэрозолей) осуществляется с помощью электрофильтров и тканевых фильтров из термостойких материалов (включая металлические).

В настоящее время во всем мире ведутся исследовательские и конструкторские работы, направленные на уменьшение и предотвращение загрязнения атмосферы транспортными средствами. Наибольшего внимания ученых, конструкторов и инженеров требует железнодорожный транспорт.

Большое значение для уменьшения загрязнения атмосферного воздуха отработавшими газами имеет повседневный технический контроль состояния локомотива. Все локомотивные хозяйства обязаны следить за исправностью выпускаемых на линию машин. При исправном, хорошо отрегулированном двигателе в отработавших газах окиси углерода должно содержаться не более допустимой нормы. Низкий уровень технического обслуживания приводит к расстройству работы узлов и систем тепловоза. В результате выбросы вредных веществ у таких локомотивов возрастают, намного превышая установленную для данного типа тягового подвижного состава норму.

В настоящее время внедряются новые технологии в области железнодорожного транспорта, а конкретнее на тепловозную тягу, с целью уменьшения потерь энергии и как следствие снижения некачественного сгорания топлива. От качественного сгорания топлива в первую очередь снижается пагубное воздействие отработавших газов на атмосферу, также происходит экономия топливно-энергетических ресурсов. Из этого следует, что необходимо снижать уровень потребления топлива тепловозами [4]. Рассматриваемая проблема актуальна в данное время. Железнодорожный транспорт является крупнейшим потребителем энергоресурсов. Затраты на топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) составляют в целом по сети железных дорог России примерно 11,2% от общеотраслевых эксплуатационных расходов, из них на тягу поездов расходуется 72,2%. Тепловозной тягой выполняются перевозки пассажиров и грузов, а также маневровые работы на станциях и путях промышленного железнодорожного транспорта. С целью сокращения непроизводительных потерь энергии рекомендовано применение в локомотивных депо систем энергетической диагностики и оценки энергетической эффективности тягового подвижного состава, в том числе в части оперативной оценки и диагностики теплотехнического состояния тепловозов в эксплуатации. Бережное использование топливно-энергетических ресурсов – одна из важнейших задач для предприятий ОАО «Российские железные дороги». Топливно-энергетические ресурсы – не безграничны. И от них, в первую очередь, зависит, как будет двигаться в будущее огромная отечественная корпорация – ОАО «РЖД».

Экономия дизельного топлива на тепловозах зависит от хорошего технического состояния локомотива, умелого вождения поездов бригадами, правильной организации формирования составов и от многих других факторов. Наряду с этим важнейшим источником экономии и бережного использования топлива является снижение количественных и качественных потерь топлива при транспортировке, сливе, хранении и выдаче его на тепловозы [3].

К числу основных узлов и аппаратов дизеля, которые непосредственно влияют на расход топлива, относится главным образом топливная аппаратура. Так, например, от неудовлетворительной притирки иглы к корпусу распылителя форсунки, чрезмерно большого зазора между иглой и ее направляющей, нечеткого впрыска, от зависания плунжера и потери плотности плунжерной пары топливного насоса в значительной степени происходит перерасход дизельного топлива.

Большую роль в экономном расходовании топлива играет цилиндро-поршневая группа. Известно, что от износа цилиндровых гильз, поломки или пригорания поршневых колец ухудшается плотность цилиндров, снижается давление сжатия, в результате чего нарушается нормальный процесс сгорания топлива. При всех случаях нарушения нормального процесса сгорания топлива ухудшается экономичность дизеля и увеличивается дымность выпускных газов. Дымление дизеля наиболее наглядно показывает бесполезное выбрасывание топлива в атмосферу, которое при нормальных условиях работы двигателя могло быть использовано рационально. Кроме того, при дымлении загрязняется дизельное масло, в результате чего ухудшаются его физико-химические свойства, увеличивается износ деталей, сокращается их срок работы.

Значительные потери составляют при сливе, хранении и заправке топлива в баки тепловозов. Это происходит из-за неисправности оборудования и резервуаров, плохого соединения трубопроводов, неправильного использования шлангов, перенаполнения баков тепловозов, недослива топлива при сливе из цистерн и от других причин. Большие потери топлива составляют при заправке тепловозов. На первый взгляд эти потери являются незначительными, но в действительности они очень существенны и составляют в среднем по сети железных дорог сотни тонн [1].

Для снижения расхода дизельного топлива в тепловозной тяге на железной дороге продолжает внедряться унифицированная микропроцессорная система

управления электрической передачей тепловоза (УСТА). Она позволяет настраивать мощность дизель-генераторной установки на самый экономичный режим работы и, что особенно замечательно, – без вмешательства машиниста. На сегодняшний день в локомотивном депо Карасук такой системой оборудованы 80 секций тепловозов 2ТЭ10.

Специализированное переносное устройство «ДЭСТА» предназначено для диагностирования топливной аппаратуры. После регулировки с его помощью дизель не только дает экономию топлива до 3,5 процента. Одновременно увеличивается надежность работы топливной аппаратуры, уменьшается вероятность выхода из строя цилиндро-поршневой группы и разжижения моторного масла дизельным топливом. Внедрена «ДЭСТА» в локомотивных ремонтных депо Московка, Барабинск, Тайга, Белово и Новокузнецк. Ощутимый вклад в экономию вносит система контроля работы дизель-генераторной установки «БОРТ», регистрирующая основные параметры во всех режимах, позволяющая контролировать расход дизельного топлива. Разработана она в научно-исследовательском институте технологии, контроля и диагностики (НИИ ТКД) «Транспорт» для тепловозов серии ТЭМ18ДМ, ЧМЭ3 и 2ТЭ10. За последние три года на дороге системой «БОРТ» оборудованы 161 маневровый тепловоз приписки локомотивных депо Омск, Новосибирск, Новокузнецк, Барнаул, 25 тепловозов серии 2ТЭ10. В перспективе намечено оснастить весь приписной парк тепловозов системой «БОРТ». При помощи аппаратно-программного комплекса «БОРТ» расход горючего учитывается до одного литра – благодаря тому, что в топливной системе тепловоза установлены датчики оценки количества использованного топлива на единицу выработанной энергии. Также одним из способов улучшения технико-экономических показателей тепловозных дизелей является впрыск воды непосредственно в камеру сгорания. В отличие от впрыска азота впрыск воды можно использовать постоянно, не приводя к перегреву двигателя. Это обеспечивает увеличение мощности дизелей на 15–20% по причине большой теплоемкости воды, которая охлаждает разогретые детали двигателя, способствует очистке от нагара поршней и камер сгораний, клапанов, выхлопного коллектора. Любой двигатель внутреннего сгорания не просто впустую выбрасывает большую часть получаемой им тепловой энергии (70 – 80 %), но, более того, он даже разрушается, если потеряет возможность, через систему охлаждения, отдавать воде свое тепло. С другой стороны, получающая это тепло вода, превращаясь во время кипения или испарения в пар, при обычном атмосферном давлении увеличивается в своем объеме в 1700 раз. При этом давление образовавшегося пара может помогать рабочему газу приводить в движение поршни двигателей и тем самым давать существенное приращение мощности, максимального крутящего момента и коэффициента полезного действия (КПД) этих двигателей. Успешное функционирование и развитие железнодорожного транспорта зависит от состояния природных комплексов и наличия природных ресурсов, развития инфраструктуры искусственной среды, социально-экономической среды общества.

Состояние окружающей среды при взаимодействии с объектами железнодорожного транспорта зависит от инфраструктуры по строительству железных дорог, производству подвижного состава нового поколения, производственного оборудования и других устройств, интенсивности использования подвижного состава и других объектов на железных дорогах, результатов научных исследований и их внедрения на предприятиях и объектах отрасли. Таким образом, перед железнодорожным транспортом, учитывая его специфические особенности, стоят может быть более трудные задачи в части повышения эффективности своей работы при обеспечении чистоты биосферы и рационального использования всех природных ресурсов, чем в других отраслях народного хозяйства [7]. Обеспечить равновесие в природе можно с помощью правовых, социально-экономических, организационных, технических, санитарно-гигиенических, биологических и других методов. Правовые методы регламентируют нормы и порядок природопользования исходя из условия сохранения относительного равновесия в окружающей среде. Социальные методы основаны на ответственности всех слоев общества за состояние охраны окружающей среды. Экономические методы предусматривают определенные виды затрат на сохранение равновесия окружающей среды, рациональную плату за ресурсы, возмещение ущерба. Организационные методы основаны на научной организации природопользования и выполнении административных и правоохранных мер по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду. Технические методы основаны на создании новых технологий и производственного оборудования, уменьшающих вредное воздействие на природную среду, внедрение эффективных средств очистки выбросов в атмосферу и сбросов в водоемы. Санитарно-гигиенические методы предусматривают обязательный контроль за состоянием окружающей среды с целью своевременного принятия мер по предотвращению вредного влияния загрязнений на людей и природу. В современных условиях одним из направлений борьбы за чистоту биосферы является всемерная экономия жидкого топлива на транспорте. Успех сохранения биосферы от загрязнений в конечном счете зависит от участия в этом большом деле каждого работника железной дороги. Только понимание каждым сложности экологических проблем и на основе этого строжайшее соблюдение технологической и трудовой дисциплины, а также гражданского долга позволят обеспечить гармоничное сосуществование человека, техники и природы.