Наступила пауза. Больная перестала плакать. На лице появились легкая растерянность, недоумение, а затем гнев.

Больная: Как это не вылечите?!

Я: А как я могу вылечить, если вы убеждены, что вылечить вас нельзя? Кроме того, назначения вам делали правильные, а я ничем не отличаюсь от тех врачей, которые лечили вас раньше.

Больная (более спокойно): А говорили, что вы можете лечить такие болезни.

Я: Да, иногда получается.

Больная: (несколько напряженно): Так вы отказываетесь меня лечить?

Я: Да. А какой смысл, если вы убеждены, что я вас не вылечу? Лучше найти такого врача, которому бы вы доверяли. В этом я могу помочь.

Больная (с интересом): Доктор, а может, все-таки попробуем?

Я: Можно попробовать. Только потребуется ваша активность.

Больная (с чувством облегчения и энтузиазмом): Я буду выполнять все ваши инструкции.

Я: А вот этого как раз делать и не следует.

Больная (удивленно): А как же тогда лечиться?

Я: Мы будем с вами вместе работать. Из моих рекомендаций вы должны выбрать те, которые вам по душе. Вы вправе отказаться от такого метода, который вам не подходит или непонятен. Мы попробуем найти лучший. Не должно остаться ничего неясного. Прежде всего, мы должны разобраться в механизмах вашей болезни.

Дальнейшая беседа вызвала у больной большой интерес, а когда удалось установить истинную причину заболевания (напряженные отношения с мужем) и найти возможность коррекции ситуации при ее психологически грамотном поведении, настроение у больной стало приподнятым.

А так я провожу вводную беседу с больными при групповой психотерапии.

Я: Для чего мы с вами здесь собрались? Л.: Для того, чтобы вылечиться от невроза.

Я: Это ясно. А для чего здесь я? Б.: Чтобы нас лечить.

Я: Конечно, и для этого. А еще для чего? Какая моя основная цель?

Больные, (недоуменное): А какая же еще?!

Я; Подумайте сами. Дня два-три назад я даже и не подозревал о вашем существовании (на лицах некоторых больных появился гнев, стали слышны возмущенные голоса). У меня в жизни свои задачи, связанные с семьей, работой и т. п. (Напряжение в группе нарастает.) Но решить эти задачи я смогу лишь в том случае, если мне удастся добиться в вашей группе быстрого я стойкого выздоровления. Это для меня единственный путь, так как ничего другого делать я не умею. Я буду стараться вылечить вас ради себя. Вы же понимаете, что лучше человек делает то дело, в котором кровно заинтересован.

Больные быстро успокаиваются. Возникает живой интерес. В ходе дальнейшей дискуссии выясняется, что личные интересы неотделимы от общественных, что решит свои проблемы можно, только продуктивно общаясь со своим партнерами, что такому взаимодействию нужно учиться.

Поддерживание интереса как наиболее оптимальной эмоции, способствующей познавательной деятельности и стимуляции нервной системы, является основной задачей психотерапевта. Именно на фоне интереса больной может сам отказаться от своих иррациональных невротических установок и мыслей, уяснить причины возникновения заболевания. Необходимо организовать деятельность больного так, чтобы у него были реальные достижения, повышающие его самооценку и приносящие радость, которая имеет наибольшую адаптивную ценность в плане протекания восстановительных процессов.

Такой подход позволяет применить многие известные психотерапевтические приемы и методики из других лечебных систем и модифицированные в свете целенаправленного моделирования эмоций.

Кроме упомянутых выше «сократического диалога» и парадоксальной интенции, использовались приемы когнитивной и поведенческой терапии, техника трансактного и сценарного анализа Е. Берна (1976, 1977), практические упражнения, применяемые в группах встреч (С. Коеегз, 1975), гештальт-группах (Р. РегЬ, 1972), Т-группах (К. Киоезгат, 1982) и др. Разнообразие психотерапевтических приемов способствовало поддержанию стойкого интереса. Для каждого больного удавалось подобрать те приемы и методы, которые вызывали у него стойкий интерес, помогали достичь успехов в процессе лечения, приносили радость.

Групповая психотерапия сочеталась с индивидуальной. За основу была взята методика Б. Д. Карвасарского (1985), в которой сочетаются дискуссия (две формы) и игровые методы. При ведении дискуссии в группе применялась техника трансактного и сценарного анализа, для чего больные обучались соответствующей терминологии. Дискуссия имела две основные формы.

Тема первой формы дискуссии – сиюминутные жизненные проблемы и ситуации, сложившиеся у больного в семье и на производстве и волнующие его. Основная цель – показать, что действия партнеров, наносящие ущерб больному, во многом спровоцированы его собственным поведением, и дело не в них, а в нем самом. Сначала группа, используя законы общения, анализировала поведение больного в рассматриваемой конфликтной ситуации. Затем разрабатывался и обыгрывался сценарий его поведения в психотравмирующей ситуации. Роль больного играл другой больной или психотерапевт, а сам больной играл роль своего партнера. Довольно быстро становилось ясно, что при правильных действиях больного его партнер не мог нанести ему обиды. Затем больной пытался реализовать данный сценарий на практике и на следующем занятии рассказывал об этом.

Тема второй формы дискуссии – жизнь больного. Материалом служили составленные им биографические данные и дополнения, которые он вносил в ходе дискуссии. Основными задачами были определение личностного комплекса и демонстрация того, что вся цепь жизненных событий и развитие невроза определялись не только внешними обстоятельствами, но и структурой личностного комплекса. В ходе такой дискуссии больной осознавал необходимость работы над собой в плане коррекции характера (сценарное перепрограммирование).

4. Лечебно-профилактические и реабилитационные мероприятия

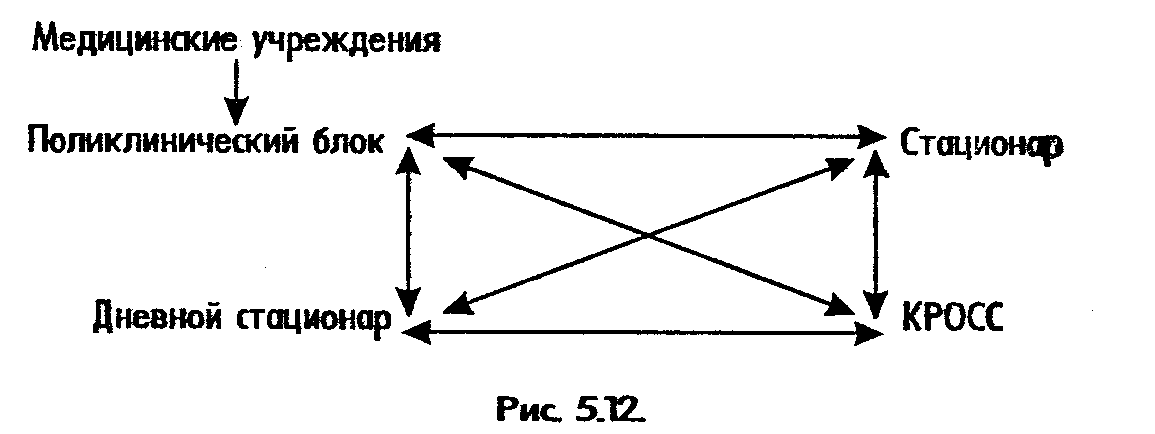

В ходе исследования мною был разработан и внедрен лечебно-профилактический и реабилитационный комплекс, состоящий из медицинского блока и психотерапевтического клуба (Клуба решивших овладеть стрессовыми ситуациями – КРОСС). В медицинский блок входили следующие подразделения: поликлиника, дневной стационар и стационар (рис. 5.12.). Первый – психотерапевтический кабинет при консультативной поликлинике Ростовского медицинского института и областном врачебно-физкультурном диспансере; второй был создан на базе городского психоневрологического диспансера; третий – психиатрическая клиника Ростовского медицинского института.

Работа поликлиники строилась таким образом, чтобы больные могли получать лечение без отрыва от производства. Лица с легкими формами невроза направлялись в КРОСС. При тяжелых формах невроза и неэффективности амбулаторного лечения они помещались в дневной стационар. Если была необходимость в сложных инструментальных исследованиях или требовалась полная изоляция больного от микросоциальной среды, его госпитализировали в клинику. В ходе лечения в зависимости от состояния больные могли переводиться из одного подразделения в другое.

Основной контингент занимающихся в КРОССе – рабочие, служащие и студенты, имеющие проблемы на производстве и в семье. Психологическое исследование показало, что у 85 % членов клуба в начале занятий наблюдался повышенный уровень тревожности и напряжения. Также в клуб направлялись группы риска, выявленные во время диспансеризации. Здесь были и больные с затяжными формами невроза. Они направлялись в медицинский блок, где получали соответствующее медикаментозное и психотерапевтическое лечение.

Члены клуба овладели основными принципами психологически грамотного общения, которые позволяли сводить к минимуму эмоциональное напряжение при межличностных контактах в проблемных ситуациях, что в конечном итоге приводило к коррекции отрицательных черт личности и снижению уровня невротичности.

Занятия имели две формы: лекционную и секционную. Лекции читали два раза в месяц. На них присутствовали, как правило, все члены клуба (около 400 человек). Групповые занятия психотерапией проводились один раз в неделю. Каждая группа состояла из 8-12 человек. Курс лекций был рассчитан на один год и имел психопрофилактическую и психокоррекционную направленность (механизмы конфликта и способы выхода из них, структура межличностных отношений, воспитание и формирование личностного комплекса, роль личности в возникновении невроза и т.д.). Групповые занятия проводились в течение трех месяцев. Закончившие занятия в группе продолжали посещать лекции. При необходимости член клуба мог присутствовать на занятиях новых групп в качестве наблюдателя, без права участия в дискуссии. Методика проведения последних была аналогична используемой при проведении комплексного лечения в медицинских подразделениях комплекса. Таким образом, в клубе создавались благоприятные условия для закрепления результатов, полученных во время основного курса лечения, а также раннего выявления больных и проведения психогигиенических психокоррекционных и реабилитационных мероприятии.

1. Личность и судьба

У больных данной группы в процессе неправильного воспитания в личностном комплексе в одной, реже в двух позициях появляются минусы. Формируется стабильный личностный комплекс, который оказывает столь решающее влияние на стиль жизни, межличностные отношения, что основные жизненные коллизии повторяются, как бы ни менялись при этом обстоятельства. Каждый вариант комплекса имеет свой набор стереотипов поведения; любой жизненный цикл заканчивается потрясением или неудачей.

Обычно больные не осознают закономерности своих неудач, считая их следствием неблагоприятного стечения обстоятельств, ударом судьбы, а если осознают, то не связывают его со своими личностными особенностями. Иногда уже в донозологической стадии у них возникает ощущение тщетности усилий. Приведу два выразительных примера.

Больной Ю., 24 лет. Диагноз – синдром навязчивых состоянии. В школе был объектом насмешек со стороны сверстников. То же повторилось в институте. Перевод из одной группы в другую и даже смена института с переездом в другой город ничего не изменили. Больного удивляло, что даже клички ему давали одинаковые. После легкой простуды на фоне неприятных ощущений в области почек у него развилась канцерофобия. Уход в академический отпуск на время решил проблему общения.

В зависимости от знака «Я» в личностном комплексе такие больные были разделены на две группы (с «Я+» и «Я-»).

2. «Я+, ВЫ+, ОНИ-, ТРУД+» (личностный комплекс «творческого снобизма»)

Больные с данным комплексом имели узкий круг близких людей, с которыми у них были довольно глубокие эмоциональные связи и достаточно интенсивные контакты. В этот круг входили родственники, единомышленники на работе или в неформальной группе. Отсутствие широкого круга общения компенсировалось глубиной эмоциональных связей и широтой духовных интересов. Больные были увлечены своей работой. При этом имелись значительные успехи и перспективы. При хорошем психологическом климате в микрогруппе и на производстве они чувствовали себя неплохо.