Тема 5. Персонал предприятия (организации).

Персонал предприятия — это совокупность физических лиц, выполняющих разнообразные функции в процессе производства материальных благ, оказания услуг, удовлетворения потребностей интеллектуального, культурного и другого характера.

Физические лица состоят с предприятием как c юридическим лицом в отношениях, регулируемых договором найма. В таких отношениях, однако, могут состоять не только наемные работники, но и физические лица — собственники или совладельцы предприятия, которые помимо причитающейся им части доходов получают соответствующую оплату за непосредственное участие в конкретной работе предприятия.

Следует различать понятия «кадры», «персонал», «рабочая сила», «трудовые ресурсы» и «трудовой потенциал». Под кадрами понимается основной (штатный, постоянный), как правило, квалифицированный состав работников предприятия. Понятие «персонал» более емкое, оно включает весь личный состав работающих на предприятии, а именно:

работников списочного состава;

лиц, принятых на работу по совместительству с других предприятий;

лиц, выполняющих работы по договорам гражданско-правового характера.

Под кадрами предприятия понимается совокупность наемных работников различных профессионально-квалификационных групп, занятых на предприятии в соответствии со штатным расписанием, а также работающие собственники организации, получающие на предприятии заработную плату.

Между понятиями «рабочая сила», «трудовые ресурсы» и «трудовой потенциал» имеется взаимосвязь и взаимозависимость. Рабочая сила представляет собой совокупность физических и умственных способностей человека, которые он использует в процессе трудовой деятельности для производства материальных благ и услуг.

Трудовые ресурсы предприятия характеризуют его потенциальную рабочую силу, и выражаются в численности трудоспособных работников, обладающих совокупностью физических, умственных и духовных способностей, которые вне трудового процесса создания материальных благ и ус-луг не реализуются. В процессе трудовой деятельности по производству материальных благ и услуг расходуются физические и умственные способности работников и трудовые ресурсы превращаются в рабочую силу. С момента прекращения трудовой деятельности рабочая сила вновь становится трудовыми ресурсами.

Трудовой потенциал — это конкретные работники, эффективность использования которых в трудовом процессе известна. Отличие понятий «трудовой потенциал» от понятий «рабочая сила» и «трудовые ресурсы» состоит в том, что трудовой потенциал — это персонифицированная рабочая сила, обладающая своими индивидуальными качественными характеристиками. Трудовой потенциал предприятия (работника) не является величиной постоянной (даже при постоянной численности работников пред-приятия), он непрерывно изменяется.

В настоящее время понятие «трудовой потенциал» нередко отождествляется с понятиями «человеческие ресурсы», «человеческий капитал» в связи с осознанием значимости человека в общественном производстве, его активной роли в экономике, признании экономической целесообразности капиталовложений в формирование, использование и развитие работников.

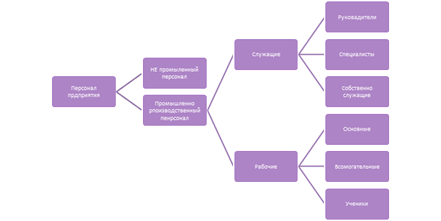

Состав и количественные соотношения отдельных категорий и групп работников предприятия характеризуют структуру кадров. Кадры пред приятия, непосредственно связанные с процессом производства продукции (услуг), т.е. занятые основной производственной деятельностью, представляют собой промышленно-производственный персонал.

Работники торговли и общественного питания, жилищного хозяйства, медицинских и оздоровительных учреждений, учебных заведений и курсов, а также учреждений дошкольного воспитания и культуры, со-стоящих на балансе предприятия, относятся к непромышленному персоналу предприятия.

Рис. Структура персонала предприятия.

Персонал предприятия подразделяются по профессиям, специальностям и уровням квалификации. Под профессией подразумевается особый вид трудовой деятельности, требующий определенных теоретических знаний и практических навыков, а под специальностью — вид деятельности в пределах профессии, который имеет специфические особенности и требует от работников дополнительных специальных знаний и навыков. Например, экономисты (профессия) подразделяются на бухгалтеров, маркетологов, финансистов, трудовиков и т. д.

Квалификация характеризует степень овладения работниками той или иной профессией или специальностью и отражается в квалификационных (тарифных) разрядах и категориях, которые им присваиваются в зависимости от теоретической и практической подготовки.

Тарифные разряды и категории — это одновременно и показатели, характеризующие степень сложности работ, и уровень квалификации рабочих. Подробное описание должностей каждой категории и требований к ним содержится в Тарифно-квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, который охватывает только лиц, работающих по найму. Общероссийский классификатор занятий содержит информацию о всех занятых на рынке труда.

Уровень квалификации рабочих определяется разрядами, которые им присваиваются в зависимости от теоретической и практической подготовки.

Для предприятий и организаций бюджетной сферы в нормативном порядке устанавливаются тарифно-квалификационные характеристики (требования) по общеотраслевым должностям и профессиям, которые могут применяться и на предприятиях негосударственного сектора экономики. Тарифно-квалификационные характеристики служат основой при раз-работке должностных инструкций, а также при дифференциации уровня оплаты труда этих работников на базе единой тарифной сетки.

Профессионально-квалификационная структура служащих пред-приятия находит отражение в штатном расписании.

Штатное расписание предприятий и организаций бюджетной сферы — это документ, ежегодно утверждаемый руководителем предприятия и представляющий собой перечень сгруппированных по отделам и службам должностей служащих с указанием разряда (категории) работ и должностного оклада. Пересмотр штатного расписания осуществляется в течение года путем внесения в него соответствующих изменений по приказу руководителя предприятия. Данный документ может быть использован и предприятиями негосударственного сектора экономики. По длительности найма на работу наемные работники подразделяются на подгруппы:

• постоянные работники;

• временные работники;

• сезонные работники;

• работники, нанятые на случайные работы.

Изменение численности работников предприятия в связи с увольнением и приемом на работу называется движением, или оборотом персонала предприятия (рабочей силы). Различают следующие абсолютные показатели движения персонала предприятия:

• оборот по приему (численность лиц, зачисленных на работу);

• оборот по увольнению (численность работников, оставивших работу в данной организации, а также выбывших в связи со смертью);

• общий оборот рабочей силы.

Для проведения сравнительного анализа на предприятии используются относительные показатели (коэффициенты).

Планирование численности персонала предприятия является одним из важнейших направлений экономической деятельности на предприятии.

Норма численности (Нч) — это установленная численность работников определенного профессионально-квалификационного состава, необходимого для выполнения конкретных производственных, управленческих функций или объемов работ.

По нормам численности определяются затраты труда по профессиям, специальностям, группам или видам работ, отдельным функциям, в целом по предприятию, цеху или его структурному подразделению. Численность работников является важнейшим количественным показателем, характеризующим трудовые ресурсы предприятия. Она измеряется такими показателями, как списочная, явочная и средне-списочная численность работников.

Списочная численность (Чсп) работников предприятия — это показатель численности работников списочного состава на определенное число или дату (например, на 20 мая). Она учитывает численность всех работников предприятия, принятых на постоянную, сезонную и временную работу в соответствии с заключенными трудовыми договорами (контрактами), а также работающих собственников организации, получающих в ней заработную плату.

Не включаются в списочный состав лица, работающие по договору подряда и другим договорам гражданско-правового характера. В списочном составе работников за каждый календарный день учитываются как фактически явившиеся на работу, так и отсутствующие на работе по каким-либо причинам (отпуска, болезни, командировки и т. д.).

Явочная численность (Чя) характеризует количество работников списочного состава, явившихся на работу в данный день, включая находящихся в командировках. Это необходимая численность рабочих для выполнения производственного сменного задания по выпуску продукции. Разница между явочным и списочным составом характеризует количество отсутствующих по различным причинам (отпуска, болезни и др.). Для приведения явочной численности к списочной используется коэффициент перевода явочной численности рабочих в списочную .

При расчете необходимо помнить, что списочный состав всегда больше явочного состава на количество отсутствующих работников по разным причинам.

Среднесписочная численность — численность работников в среднем за определенный период (месяц, квартал, с начала года, за год). Среднесписочная численность работников за месяц определяется путем суммирования численности работников списочного состава за каждый календарный день месяца. При этом списочная численность работников за выходные и праздничные дни приравнивается к списочной численности персонала предыдущего рабочего дня.

Определение потребности в персонале на предприятии ведется раздельно по группам промышленно-производственного и непромышленного персонала. Исходными данными для расчета численности работников являются производственная программа, нормы времени, выработки и обслуживания; плановый (эффективный) фонд рабочего времени за год, мероприятия по сокращению затрат труда и т. д. Основными методами определения количественной потребности в персонале являются расчеты:

• по трудоемкости производственной программы;

• по нормам выработки;

• по нормам обслуживания;

• по рабочим местам.

Численность работников непромышленного персонала планируется отдельно (вне зависимости от численности работников промышленно-производственного персонала) по каждому виду деятельности и объекту с учетом их особенностей.

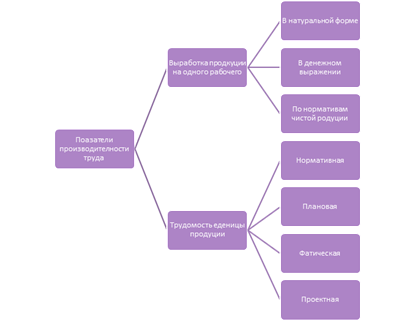

Производительность труда характеризует эффективность, результативность затрат труда и определяется количеством продукции, произведенной в единицу рабочего времени, либо затратами труда на единицу произведенной продукции или выполненных работ.

Различают производительность живого и производительность общественного (совокупного) труда. Производительность живого труда определяется затратами рабочего времени в каждом отдельном производстве, а производительность общественного (совокупного) труда — затратами живого и овеществленного (прошлого) труда.

На предприятиях производительность труда определяется как эффективность затрат только живого труда и рассчитывается через показатели выработки и трудоемкости продукции, между которыми имеется обрат- но пропорциональная зависимость

Выработка (В) — это количество продукции, произведенной в единицу рабочего времени либо приходящейся на одного среднесписочного работника или рабочего за определенный период (час, смену, месяц, квартал, год).

Выработка рассчитывается как отношение объема произведенной продукции (Q) к затратам рабочего времени на производство этой продукции (Т) или к среднесписочной численности работников либо рабочих (Ч).

Трудоемкость (Темк) представляет собой затраты живого труда на производство единицы продукции. Показатель трудоемкости имеет ряд преимуществ перед показателем выработки. Он устанавливает прямую зависимость между объемом производства и трудовыми затратами.

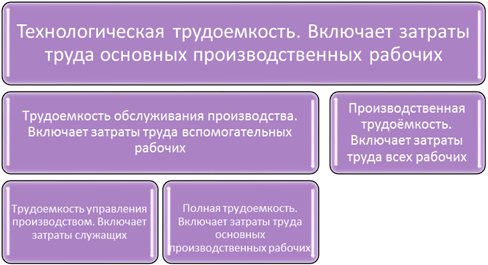

В зависимости от состава затрат труда, включаемых в трудоемкость продукции, и их роли в процессе производства выделяют технологическую трудоемкость, трудоемкость обслуживания производства, производственную трудоемкость, трудоемкость управления производством и полную трудоемкость.

В плановых расчетах различают трудоемкость изготовления единицы продукции (вида работы, услуги, детали и т. д.) и трудоемкость товарного выпуска продукции (производственной программы). Трудоемкость единицы продукции (вида работы, услуги), как уже отмечалось, подразделяется на технологическую, производственную и полную в зависимости от включаемых в расчеты затрат труда. Трудоемкость единицы продукции в натуральном выражении определяется по всей номенклатуре выпускаемой продукции и услуг на начало планового периода. При большом ассортименте трудоемкость определяется по изделиям-представителям, к которым приводятся все остальные, и по изделиям, занимающим наибольший удельный вес в общем объеме продукции.

В Трудовом кодексе РФ дается следующее определение заработной платы. Заработная плата — это вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также выплаты компенсационного и стимулирующего характера.

Сущность заработной платы проявляется в тех функциях, которые она выполняет. Воспроизводственная функция заработной платы предусматривает обеспечение работника и членов его семьи необходимыми жизненными благами для воспроизводства рабочей силы. Стимулирующая функция устанавливает зависимость между личным трудовым вкладом работника, результатами деятельности предприятия и размером заработной платы. Регулирующая функция заработной платы способствует распределению трудовых ресурсов между отраслями и регионами.

Необходимо различать номинальную и реальную заработную плату. Номинальная заработная плата — это величина получаемой работником заработной платы в денежном выражении за труд в определенный период времени. Реальная заработная плата — это номинальная заработная плата за вычетом налогов (подоходного, пенсионного и др.), обеспечивающая работнику совокупность материальных благ, которые можно приобрести при данном уровне цен на товары.

Организация оплаты труда на предприятии включает: 1) установление условий (норм) оплаты труда; 2) установление норм трудовых затрат (трудовых обязанностей работников); 3) определение системы оплаты труда, т.е. способа учета в оплате индивидуальных и коллективных результатов труда; 4) порядок внесения изменений в организацию оплаты труда.

Основой организации заработной платы является тарифная система, представляющая собой совокупность норм и нормативов, обеспечивающих дифференциацию оплаты труда исходя из различий в сложности выполняемых работ, условий, интенсивности и характера труда. Основными элементами тарифной системы являются тарифные сетки, тарифные ставки, тарифно-квалификационные справочники, надбавки и доплаты к тарифным ставкам, региональные коэффициенты.

Кроме тарифных ставок на предприятиях применяется система должностных окладов руководителей, специалистов и служащих. Должностные оклады устанавливаются при заключении трудового договора (контракта), уровень оплаты труда зависит от результатов производственной и финансовой деятельности предприятия, прежде всего от размера прибыли. Такая форма оплаты труда руководителей, специалистов и служащих наиболее адекватна требованиям рыночной экономики.

По формам выражения и оценки результатов труда системы оплаты делятся на коллективные (базирующиеся на оценке коллективного труда) и индивидуальные (базирующиеся на оценке результатов труда каждого от-дельного работника). В настоящее время значительное внимание уделяется коллективным формам оплаты труда. Их появление обусловлено необходимостью объединения работников в группы для совместного выполнения таких видов работ, которые невозможно осуществить одному работнику.