Иноязычие в нашей речи — мода или необходимость?

Дата: 18.10.2021

Группа: ММР-21 1/9

Дисциплина: ОДБ.05 «Родной (русский) язык»

Преподаватель: Урина Н.В.

Задание:

¾ изучить материал;

¾ выполнить упражнения для самоконтроля, домашнюю работу (срок выполнения – к следующему занятию);

¾ для оценивания работы присылать с указанием своей фамилии, группы и номера лекции на электронный адрес страницы в контакте https://vk.com/id255720637

Занятие № 7

Лекция № 6

Тема : «Основные способы переработки прочитанного или прослушанного текста. Говорение

как вид речевой деятельности. Письмо как вид речевой деятельности. Повторение и

обобщение изученного».

Цель: систематизировать знания об изученных типах текста, раскрыть особенности строения

текста; переработать учебный материал; развивать навыки анализа текста различной

направленности.

Задачи:

¾ способствовать развитию исследовательских навыков;

¾ создать условия для коммуникативной деятельности;

¾ представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, различных жанров;

¾ воспитывать читательскую культуру.

План

1. Основные способы переработки прочитанного или прослушанного текста.

2. Говорение как вид речевой деятельности.

3. Письмо как вид речевой деятельности.

ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ПЕРЕРАБОТКИ ПРОЧИТАННОГО ИЛИ ПРОСЛУШАННОГО ТЕКСТА

Способность извлекать из прочитанного или прослушанного текста нужную информацию и запоминать её очень важна для каждого человека. Особенно часто приходится этим заниматься в процессе учебной деятельности в школе, в техникуме, в вузе, когда требуется овладевать огромным объёмом знаний, воспроизводить их в разных формах и применять на практике.

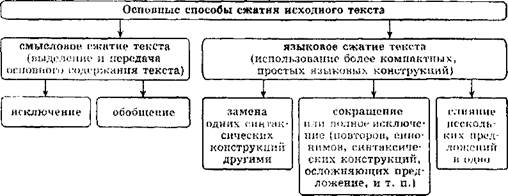

Информационная переработка текста — это процесс извлечения необходимой информации из текста-источника и фиксация её разными способами. На уроках русского языка в 5—9-м классах вы учились, например, устно и письменно излагать содержание прочитанного или прослушанного текста. Под особым контролем были умения, связанные с написанием сжатого изложения. При этом вы познакомились с разными способами сжатия исходного текста и применяли их на практике. Эти умения вам пригодятся и в дальнейшем.

|

|

Существует несколько способов информационной переработки текста и преобразования его на основе сокращения: составление плана, тезисов, аннотации, конспекта, реферата, рецензии.

С некоторыми из перечисленных жанров научной речи вы уже хорошо знакомы, поскольку в течение нескольких лет овладеваете секретами составления разных видов плана, а также написания рецензий, отзывов.

План — самая краткая запись содержания текста. Он отражает структурно-смысловую его организацию: последовательность тем и подтем, их взаимосвязь и взаимозависимость.

Существуют несколько видов плана.

Назывной план (в виде назывных предложений). Содержание каждой смысловой части текста обозначается опорным словом или словосочетанием, которого достаточно для доследующего развёртывания всей её информации.

Вопросный план (в виде вопросительных предложений). Содержание каждой смысловой части текста является ответом на вопрос плана.

Тезисный план (в виде тезисов). Содержание каждой смысловой части текста кратко формулируется в одном-двух предложениях (тезисах). По сути дела, тезис — это краткий ответ на вопрос, который мог быть представлен в вопросном плане.

Цитатный план (в виде цитат из текста). Содержание каждой смысловой части текста представлено в виде цитаты, наиболее полно и ёмко характеризу-ющей основное содержание микротемы.

Тезисы — это кратко сформулированные основные положения исходного, первичного текста. В тезисах кратко отражается развитие темы. Каждый тезис освещает одну микротему, обычно состоит из одного-двух предложений и составляет отдельный абзац. В отличие от плана, называющего рассматриваемые вопросы, тезисы раскрывают точку зрения автора на решение этих вопросов.

Умение правильно формулировать тезисы говорит об уровне подготовлен-ности читателя, понимании темы, степени овладения материалом, о способности самостоятельно работать над статьёй, книгой. Тезисы представляют собой до-вольно сложный вид записи, однако они намного полезнее обычных выписок из первичного текста.

Аннотация — краткая характеристика печатного произведения (статьи, книги) с точки зрения её назначения, содержания, вида, формы и других особенностей. Аннотация — своего рода реклама, которая должна заинтересовать читателя и помочь ему решить, следует ли обращаться к полному тексту издания.

Аннотация должна включать характеристику основной темы, проблемы статьи (книги), цели работы и её результаты. В аннотации указывают, что нового несёт в себе данная статья (книга) в сравнении с другими, родственными по тематике и целевому назначению. Иногда в аннотацию вводится оценочный элемент — мнение автора аннотации об актуальности, ценности статьи (книги), об особенностях манеры изложения материала и т. п.

Независима от объёма исходного текста аннотация состоит из 4—8 предложений (иногда и меньше). Аннотацию можно найти практически в любой книге на обороте титула.

К о н с п е к т — это краткое связное изложение содержания исходного текста. Конспект пишется таким образом, чтобы по нему через длительный промежуток времени можно было достаточно полно восстановить содержание исходного текста (например, статьи, лекции) без повторного обращения к первоисточнику. При этом человек, работающий над конспектом, сам решает, какие части исходного текста изложить своими словами, а в каких случаях прибегнуть к цитированию, поскольку конспект — синтезирующая форма записи, так как она может включать в себя и план, и выписки, и тезисы, и цитаты.

Конспекты при своей обязательной краткости содержат не только основные положения и выводы, но и факты, доказательства, примеры. Утверждение, не подкреплённое фактом или примером, не будет убедительным и трудно запоминается.

В конспекте может быть отражено и ваше отношение к материалу. Но при этом следует организовать запись таким образом, чтобы впоследствии было понятно, где авторская, а где вата личная трактовка проблемы. К примеру, своё мнение по тому или иному вопросу вы можете записывать на полях конспекта или каким-то образом выделять свои мысли графически.

Существуют два вида конспекта: текстуальный и тематический.

Текстуальный конспект составляется на основе одного текста-источника (лекции, устного сообщения, книги, брошюры, статьи, параграфа учебника и т. п.). Труднее написать конспект аудиотекста. Нужно иметь в виду, что конспект устного выступления представляет собой расширенный план воспринимаемого на слух текста, отражающий его структуру, основные положения, содержание отдельных, наиболее значимых частей, а также конкретные примеры и цитаты.

Тематический конспект составляется на основе двух или нескольких текстов-источников, посвящённых одной теме. Эта работа помогает всесторонне обдумывать тему, анализировать различные точки зрения на один и тот же вопрос. Нужно стараться, чтобы тематический конспект не был формальным соединением двух или нескольких конспектов, написанных на основе разных источников, а представлял собой единый текст, в котором есть элементы сопоставления текстов и ваши собственные выводы.

Реферат — письменный доклад или выступление по определённой теме, в котором собрана информация из одного или нескольких источников.

Реферат очень близок к конспекту. Но если в конспекте допускается расчленённая, синтезирующая форма изложения исходного текста в виде сочетания плана, цитат, тезисов, то реферат – это целостное, последовательное изложение материала по определённой теме. Реферат это обзор литературы по какой-либо проблеме, а не пересказ какого-либо одного научного текста. Пишущему реферат нужно обращаться к нескольким источникам, сравнивать разные точки зрения, высказывать свои оценки. Вот почему создание реферата — это творческая работа, в процессе которой автор учится писать научное исследование, вырабатывает собственный научный стиль.

Реферат может являться итогом проведённого мини-исследования или проектной работы. Цель учебного реферата — продемонстрировать знания по рассматриваемой проблеме, описать результаты проведённого исследования, сформулировать выводы. Реферат должен соответствовать всем требованиям, которые предъявляются к письменному связному высказыванию.

Подготовка рефератов — один из наиболее сложных видов самостоятельной работы. Реферирование приучает человека вдумчиво работать с литературой, ориентироваться в ней, тщательно выбирая необходимую информацию.

Основные части реферата:

— вступление, в котором объясняется выбор темы, обосновывается её важность, формулируются цель и задачи исследования;

— основная часть, где должен чётко, связно, логично и последовательно излагаться основной материал по теме; внутри основной части выделяются подразделы;

— заключение, в котором подводятся итоги работы, формулируются выводы;

— список использованной литературы;

— приложение, где обычно даются таблицы, схемы, фотографии, макеты и т. п.

Реферат, являющийся письменной формой доклада или выступления по теме исследования, может сопровождаться мультимедийной презентацией, которая представляет собой удобный и эффективный способ предъявления информации с помощью компьютерных программ. Как правило, мультимедийная презентация представляет собой синтез текста, разных видов наглядности (рисунки, иллюстрации, фотографии, фотоколлажи, схемы, таблицы, диаграммы, графики и т. п.), видео- и/или аудиосопровождения. В презентации не должно быть ничего лишнего. Каждый слайд следует рассматривать как необходимое звено в предъявлении материала, работающее на общую идею презентации.

Рецензия представляет собой анализ и оценку научного, художественного, кинематографического или музыкального произведения.

Основная задача автора рецензии состоит не в том, чтобы пересказать содержание статьи, книги (или спектакля, кинофильма, концерта, видеоклипа и др.), а в том, чтобы проанализировать произведение, дать ему оценку, отметить его достоинства и недостатки, высказать своё мнение, свою позицию. Напомним, что рецензия — это разбор и оценка произведения, я отзыв — это выражение мнения, впечатления о произведении без детального его анализа.

Итак, современный человек должен владеть разными способами информационной переработки исходного текста и уметь представлять результат этой деятельности в виде плана, тезисов, аннотации, конспекта, реферата, рецензии. Кроме того, нужно учитывать, что для языкового оформления аннотации, конспекта, реферата, рецензии используются определённые стандартные языковые средства — речевые клише, то есть штампы научной речи, овладение которыми помогает в написании произведений указанных жанров научного стиля.

ГОВОРЕНИЕ КАК ВИД РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Говорение — это вид речевой деятельности, посредством которого осуществляется устное общение, происходит обмен информацией. Говорение связано с созданием собственного устного высказывания.

Характеризуя говорение как вид речевой деятельности, обычно обращают внимание на такие его признаки, как мотивированность, активность, целенаправленность, связь с другими видами деятельности человека и др.

1. Мотивированность . Говорению, как и любой другой деятельности, присущ мотив, то есть внутреннее побуждение к действию. Говорение всегда мотивировано, так как человек говорит потому, что у него есть для этого определенная внутренняя причина коммуникативная мотивация, которая заключается в потребности в общении.

2. Активность. Говорение — всегда процесс активный, ибо он заключается в непосредственном порождении и произнесении речи. Однако активность проявляется и в процессе слушания собеседника. Причём здесь имеется в виду не только активность аудирования, направленного на понимание речи, а так называемая внутренняя активность. Она выражается в том, что в процессе слушания во внутренней речи человека происходит планирование, рождение реплик, которые тут неё выражаются в речи внешней в виде попутных вопросов или оценок высказывания собеседника. Именно внутренняя активность обеспечивает инициативное речевое поведение во время диалога, что так важно для достижения эффективности общения.

3. Целенаправленность. Говорение всегда целенаправленно, так как любое высказывание преследует определённую коммуникативную цель: убедить или разубедить собеседника, разгневать его или вызвать сочувствие, поддержать его мнение или высмеять, продемонстрировать свои знания или свою осведомлённость в каком-либо вопросе и т. д. Бесцельное произнесение каких-то предложений есть проговаривание, а не говорение.

4. Связь с другими видами деятельности человека. Говорение, как отмечают учёные, обслуживает все другие виды деятельности человека, поэтому оно тесно связано с разными сферами: образовательной, трудовой, политической, религиозной и др. Именно поэтому потребность, например, убедить кого-либо в своей правоте не может возникнуть, если жизненные обстоятельства не касаются каких-то аспектов деятельности самого человека и не включаются в её контекст. Собеседники же, которых объединяет род занятий, как правило, быстро могут найти общий язык.

Говорение — вид речевой деятельности, чрезвычайно востребованный в сфере образования. Устное речевое высказывание студента звучит на уроках по разным предметам и имеет различные формы: краткий или развёрнутый ответ на поставленный вопрос, устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, рассуждение на указанную тему, небольшое по объёму сообщение на заданную тему, доклад и т. л. Необходимо стараться, чтобы устная речь обладала такими качествами, как правильность, ясность, чистота, точность, выразительность, богатство.

1. Правильность речи — это соблюдение в устном высказывании норм современного русского литературного языка (орфоэпических, лексических, морфологических, синтаксических, интонационных). Правильность считается базовым качеством хорошей речи.

2. Ясность речи — это доступность её для понимания слушающими. Чтобы чётко выражать мысли, нужно иметь весьма точное представление о предмете. Вредит ясности речи употребление слов, значение которых сам говорящий представляет смутно, использование длинных предложений со множеством придаточных, двусмысленных выражений.

3. Чистота речи понимается как отсутствие лексики, находящейся за пределами литературного языка (жаргонизмов, диалектизмов, слов-паразитов типа значит, так сказать, типа, ну, вот, как бы и т.п.).

4. Точность речи обеспечивается употреблением слов и словосочетаний в полном соответствии с их значением.

5. Выразительность речи достигается умением ярко, убедительно и в то же время по возможности лаконично высказывать свои мысли и чувства, воздействовать на слушателей, используя разнообразные лексические, грамматические, интонационные средства. Сказать о чём-то выразительно — это значит усилить впечатление от своей речи, воздействовать на чувства слушателей, заставить их обратить внимание на ту или иную деталь сообщения.

6. Богатство речи зависит от способности использовать обширнейшие ресурсы русского языка, в том числе синонимические, которые дают возможность избегать однообразия речи, повторения одних и тех же слов, фраз, синтаксических конструкций.

По сути дела, на уроках русского языка в течение многих лет вы целенаправленно овладевали умением строить устные высказывания, соответствующие указанным требованиям.

Одна из них связана с публичным выступлением, отражающим основные результаты проведённого самостоятельного исследования, оформленного в виде реферата или текста проектной работы. Презентация и защита реферата или проектной работы это вид учебной деятельности, который проверяет целый комплекс умений, в том числе и те, что связаны с говорением. Чтобы правильно спланировать свою речь, продумать речевое поведение во время презентации и защиты реферата, проекта, необходимо иметь представление о том, как будет оцениваться устное высказывание.

ПИСЬМО КАК ВИД РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Письмо можно определить двояко: как продуктивную деятельность (фиксация речи для последующей её передачи) и как результат этой деятельности, то есть текст, предназначенный для чтения другими людьми.

По данным палеографии, человечество сначала научилось говорить, а затем спустя десятки тысячелетий — писать. Только 10% речевой активности человека составляет письмо. Однако именно графические тексты выполняют важнейшую роль в сохранении и передаче информации, формировании общественного мнения, духовного образования и т. д. Качество и грамотность письма напрямую зависит от духовного развития и образования.

Письмо — это сложный элемент речевой активности, оно считается высшей психологической функцией. Оно представляет собой перекодирование содержания мысли (мыслительного кода) с помощью устного воспроизведения высказывания перед запечатлением (проговаривания), в графический код (письменный текст).

Сам процесс перехода мысли в письменный текст — это преднамеренное действие, результат реализации когнитивных и креативных способностей человека.

Природа человека изначально не предполагала наличия специальных органов и систем для говорения и письма. В процессе эволюции для того, чтобы говорить, человек начал использовать рот и ухо, для того, чтобы писать — руки и глаза. Подобно рту и уху, эти органы становятся особенными каналами речевых связей, изначально имея только природное назначение: первичная функция глаза — восприятие света и цветоощущение, а руки — осязание, захват и удержание предметов.

Письмо как вид речевой деятельности основывается на определенном уровне речевых и неречевых возможностей (способностей) человека: слуховом разделении звуков, их корректном произношении, языковом анализе и синтезе, устной полноценности лексики и грамматики, визуальном анализе и синтезе, пространственных понятиях.

Таким образом, письмо – это вид речевой деятельности, при котором человек записывает речь для передачи другим. Продуктом этой деятельности является речевое произведение или текст, предназначенный для прочтения.

Письмо, как всякий вид деятельности, характеризуется трехчастной структурой:

1) мотивационная (побудительная) стадия — в ней отражено желание письменно передать какую-то информацию, то есть какая-то цель. На этом этапе возникает замысел письма. Например, при написании сочинения замысел конкретизируется в задании, сочинении на тему;

2) аналитико-синтетическая (формирующая) стадия — в ней отражено формирование текста, подбор слов и выражений, образов, смысловая организация предложений и организация связи между предложениями. Например, в риторике есть множество форм выразительности речи: тропы, фигуры, синонимы и антонимы;

3) исполнительная (результирующая) часть — реализуется с помощью графических средств языка — письменного текста. Если при говорении наше высказывание звучит (мы используем средства голоса, голосовых связок и дыхания), то при письме наше высказывание представлено графически: мы используем графику (буквы) родного языка, с их помощью составляем слова и пишем текст. И в том, и в другом случае в результате говорения речи и написания текста мы сообщаем нечто собеседнику, и если наш собеседник владеет данным языком и умеет читать, то он сможет воспринять наше сообщение. Отдельный вопрос заключается в том, состоится ли понимание нашего сообщения? Понимает ли адресат написанное? (Если там есть сложная мысль, намеки?) И этот же вопрос мы можем перенаправить автору текста: а достаточно ли понятно он раскрыл свое сообщение? Можно предположить, что знание риторики, её приёмов и законов поможет сделать сообщение более понятным читающим его, и как результат — самому пишущему, то есть привести в порядок его мысли.

Этапы развития письменной речи:

I этап: аналитический (вычленение и овладение отдельными элементами действия);

II этап : синтетический (соединение отдельных элементов в целостное действие);

III этап : автоматизация.

Упражнения для самоконтроля

1. На основе предложенного текста составьте все виды плана. Для этого прочитайте текст и заполните пустые ячейки таблицы. Выполнив задание, сделайте выводы.

Брось сигарету!

Принято говорить, что капля никотина убивает лошадь. Недаром издавна на Руси табак называли сатанинским или антихристовым зельем. Царь Михаил Фёдорович наказывал курильщиков плетьми и батогами. Сын же его, Алексей Михайлович, запретил курение законодательно.

Современные люди хорошо понимают опасность курения, но часто не могут справиться с пагубной привычкой. Можно ли им помочь? Наука давно занимается этим вопросом. Так, японские учёные установили, что экстракт смолы хвойных деревьев с добавкой 0,1 % определённого химического элемента и витаминов вызывает отвращение к никотину. Как сообщил в 1985 году журнал «Clinical Farmacology and Therapy», специалисты из Лос-Анджелеса обнаружили, что аналогичный эффект проявляет трёхпроцентный раствор... самого никотина. Через полтора часа после нанесения малого количества такого раствора на кожу заядлых курильщиков концентрация никотина в крови возрастала более чем в полтора раза. Это, в свою очередь, притупляло желание выкурить очередную сигарету. Когда же её наконец закуривали, первые затяжки оказывали существенно более слабое действие, чем обычно.

Прав был Парацельс: всё есть лекарство, и все есть яд — всё дело в дозе! Учёные установили, что никотин содержат и некоторые овощи, в частности картофель, томаты, баклажаны. (По М. Воронкову, А. Рулеву )

| Назывной план | Вопросный план |

| 1. Отношение к табаку и табакокурению на Руси | 1. Как на Руси относились к табаку и табакокурению? |

| 2. Вещества, вызывающие отвращение к никотину. | 2. |

| 3. Присутствие никотина в привычных пищевых продуктах. | 3. |

| Тезисный план | Цитатный план |

| 1. | 1. ...Издавна на Руси табак называли сатанинским или антихристовым зельем. |

| 2. | 2. |

| 3. Никотин не всегда является ядом. | 3. |

2. 1. Прочитайте статью известного современного лингвиста Леонида Петровича Крысина (даётся с сокращениями), выпишите выделенные полужирным шрифтом слова и по «Учебному этимологическому словарю русского языка» установите их происхождение и значение. Очень кратко запишите информацию об этимологии этих слов.

Затем составьте назывной план текста, а после этого — тезисы и аннотацию. Отразите в них позицию автора и его ответ на заданный в названии статьи вопрос.

Иноязычие в нашей речи — мода или необходимость?

Читаю газеты:

— Участники саммита пришли к консенсусу... В бутиках большой выбор одежды прет-а-порте... То и дело мелькает: имидж политика, большой бизнес, истеблишмент, риэлторы, ньюсмейкеры, брокеры...

Слушаю радио:

— Вот что рассказал нашему корреспонденту автор нового римейка...

— В США прошли праймериз, показавшие значительный дисбаланс в рейтинге кандидатов...

Диктор телевидения сообщает:

— Первые транши были переведены в офшорные зоны... Пресс-секретарь премьер-министра информировал собравшихся о перспективах в сфере инвестиционной политики государства... Дилеры прогнозируют дальнейшее падение котировок этих акций...

Что за напасть? Почему столько иностранных слов почти в каждом предложении, печатном или произнесённом в радио- и телеэфире? Зачем нам имидж, если есть образ, к чему саммит, если можно сказать встреча в верхах’! Чем модный нынче в кинематографии римейк лучше обычной переделки? И разве консенсус прочнее согласия?

Действительно, во многих из приведённых случаев вполне можно было обойтись средствами родного русского языка. Но всё же надо иметь в виду, что для развития почти каждого языка процесс заимствования слов из других языков вполне естествен и обычен, как естественны и обычны контакты между народами — политические, торговые, культурные. Тем не менее и к самому процессу заимствования, и в особенности к его результатам — иноязычным словам — носители языка часто относятся с изрядной долей подозрительности: зачем что-то брать у других — разве нельзя обойтись средствами родного языка?

Нередко иноязычное слово ассоциируется с чем-то идеологически или духовно чуждым, даже враждебным, как это было, например, в конце 40-х годов во время борьбы с «низкопоклонством перед Западом»: грейдер срочно переименовали в струг, бульдозер — в тракторный отвал, сыр камамбер — в сыр закусочный...

Но бывают в истории общества и другие времена, когда преобладает более терпимое отношение к внешним влияниям, в частности к заимствованию новых иноязычных слов. Таким временем можно считать то, в котором мы живём, — рубеж двух столетий, когда в сферах политики, экономики, культуры возникли такие условия, которые определили предрасположенность российского общества к принятию новой и к широкому употреблению ранее существовавшей, но известной главным образом специалистам иноязычной лексики.

Вот некоторые из этих условий: осознание значительной частью населения России своей страны как части цивилизованного мира; преобладание в идеологии и официальной пропаганде объединительных тенденций над тенденциями, отражавшими противопоставление советского общества и советского образа жизни западным, буржуазным образцам; переоценка социальных и нравственных ценностей и смещение акцентов с классовых и партийных приоритетов на общечеловеческие; наконец, открытая ориентация на Запад в области экономики, политической структуры государства, в сферах культуры, спорта, торговли, моды, музыки и др. Все эти процессы и тенденции, характерные для русского общества второй половины 80-х — начала 90-х годов, несомненно, послужили важным стимулом, который облегчил активизацию употребления иноязычной лексики.

Это легко проиллюстрировать сменой названий в структурах власти. Верховный совет стал устойчиво — а не только в качестве журналистской перифразы — именоваться парламентом, совет министров — кабинетом министров, его председатель — премьер-министром (или просто премьером), а его заместители — вице-премьерами. В городах появились мэры, вице-мэры, префекты, супрефекты. Советы уступили место администрациям. Главы администраций обзавелись своими пресс-секретарями и пресс-атташе, которые регулярно выступают на пресс-конференциях, рассылают пресс-релизы, организуют брифинги и эксклюзивные интервью своих шефов...

Но почему же так склонны к «иноплеменным» словам журналисты, политики, спортсмены, музыканты, деловые люди (то бишь бизнесмены)? И не только они. Принадлежностью нашей повседневной речи стали баксы, киллеры и ещё не один десяток иностранных слов (многих — к сожалению).

Среди причин, которые способствуют столь массовому и относительно лёгкому проникновению иноязычных неологизмов в язык, определённое место занимают социально-психологические. Многие из нас считают иностранное слово более престижным по сравнению с соответствующим словом родного языка: презентация выглядит более привлекательно, чем привычное русское представление, эксклюзивный — лучше, чем исключительный, топ-модели — шикарнее, чем лучшие модели... Хотя, надо сказать, здесь намечается некоторое смысловое размежевание «своего» и «чужого» слов: презентация — это торжественное представление фильма, книги и т. п.; эксклюзивным чаще всего бывает интервью, а сказать о ком-нибудь эксклюзивный тупица или воскликнуть: Какая эксклюзивная говядина! — едва ли возможно.

Ощущаемый многими больший социальный престиж иноязычного слова по сравнению с исконным иногда вызывает явление, которое может быть названо повышением в ранге: слово, которое в языке-источнике именует обычный, рядовой объект, в заимствующем языке прилагается к объекту, в том или ином смысле более значительному, более престижному.

Например, во французском языке слово бутик значит «лавочка, небольшой магазин», а будучи заимствовано нашими модельерами и людьми, занимающимися коммерцией, оно приобретает значение «магазин модной одежды». Одежда от Юдашкина продаётся в бутиках Москвы и Петербурга.

Как же относиться к невиданной прежде активизации употребления иноязычных слов? Прежде всего, не надо паниковать. Нередко говорят и пишут об «иноязычном потопе», заливающем русский язык, о засилье иностранщины, под гнётом которой он гибнет, и такие высказывания рождают чувство безысходности. Но не нужно забывать, что язык представляет собой саморазвивающийся механизм, действие которого регулируется определёнными закономерностями. В частности, язык умеет самоочищаться, избавляться от функционально излишнего, ненужного. Это происходит и с иноязычными словами. Во всяком случае, история русского языка свидетельствует именно о таком его свойстве. Кто сейчас знает слова бондировать (ругать, бранить), проприетер (собственник), индижестия (несварение желудка), суспиция (подозрение) и многие другие, которые употреблялись в русском языке XIX века? Вряд ли издавались указы, предписывавшие эти слова изгнать из русской речи, — они устарели, вытеснялись сами собой как нечто ненужное. А с другой стороны, многого ли добились пуристы прошлого, призывая запретить употребление таких слов, как эгоизм, (вместо этого предлагалось ячество), цитата (предлагались в качестве синонимических замен ссылка, выдержка), поза (взамен изобреталось телоположение), компрометировать (вместо этого рекомендовали говорить: выставлять в неблагоприятном виде)?

Разумеется, неумеренное и неуместное употребление иноязычных слов недопустимо, но неумеренность и неуместность вредны и при использовании любого слова. Конечно, ни учёные-лингвисты, ни журналисты и писатели не должны сидеть сложа руки, бесстрастно наблюдая, как засоряется иноязычием родная речь. Но запретами здесь ничего сделать нельзя. Нужна планомерная и кропотливая научно-просветительная работа, конечная цель которой — воспитание культуры обращения со словом, хорошего языкового вкуса. А хороший вкус — главное условие правильного и уместного использования языковых средств, как чужих, заимствованных, так и своих, исконных. (По Л. Крысину)

2. Используя «Учебный этимологический словарь русского языка«, дополните список иноязычных слов, которые сравнительно недавно вошли в русский язык.