Основная функция пищеварительной системы — захват пищи, ее механическая и химическая переработка, всасывание продуктов расщепления и выведение непереваренных остатков наружу.

Тема 17. ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Основная функция пищеварительной системы — захват пищи, ее механическая и химическая переработка, всасывание продуктов расщепления и выведение непереваренных остатков наружу.

В состав пищеварительной системы входят незамкнутая пищеварительная трубка и крупные застенные железы (печень, поджелудочная железа и крупные слюнные железы), секреты которых по протокам поступают в пищеварительную трубку и участвуют в процессах пищеварения.

По морфологическим и функциональным признакам пищеварительную трубку разделяют на три основных отдела: передний, средний и задний. К переднему отделу относят ротовую полость, глотку и пищевод. Он осуществляет захват пищи, механическую и частично химическую ее переработку, определение вкусовых качеств и транспортировку в средний отдел.

Средний отдел включает желудок, тонкий и толстый кишечник. Здесь протекают химическая переработка пищи, всасывание в кровь и лимфу продуктов расщепления и формирование каловых масс.

Задний отдел — короткая анальная часть прямой кишки, функция которой сводится к выведению каловых масс.

Несмотря на морфофункциональные различия разных отделов пищеварительной трубки, в их строении имеется много общего: они имеют три оболочки — слизистую, мышечную и либо серозную, либо адвентицию в зависимости от места нахождения.

Слизистая оболочка, выстилающая пищеварительную трубку изнутри, состоит в большинстве случаев из четырех слоев, или пластинок: эпителий, собственная пластинка, мышечная пластинка и подслизистая основа. Мышечная пластинка и подслизистая основа способствуют формированию складок. Исключение составляет ротовая полость: в составе ее слизистой оболочки отсутствует мышечная пластинка.

В тех участках, где слизистая оболочка прочно фиксируется к костной основе (десны, твердое нёбо), а также на боковых поверхностях языка и в глотке отсутствует и подслизистая основа. Выстилающий трубку эпителий в переднем и заднем отделах многослойный, плоский, а в среднем отделе — однослойный, призматический.

В слизистой оболочке находится множество желез, вырабатывающих секреты, увлажняющие ее поверхность.

Мышечная оболочка построена из двух, реже из трех слоев гладкомышечных клеток. В переднем и заднем отделах мышечная ткань поперечнополосатая. Мышечная оболочка регулирует величину просвета пищеварительной трубки, перемещает содержимое в каудальном направлении с помощью волн сокращения (перистальтики).

Наружная серозная оболочка состоит из рыхлой соединительной ткани и мезотелия. У нее гладкая и влажная поверхность, что обеспечивает скольжение и облегчает подвижность органов. Она защищает органы от трения, участвует в образовании серозной жидкости и способствует ее всасыванию в брюшную полость и обратно. В шейной части пищевода наружная оболочка представлена адвентицией, которая прочно фиксирует трубку к окружающей соединительной ткани.

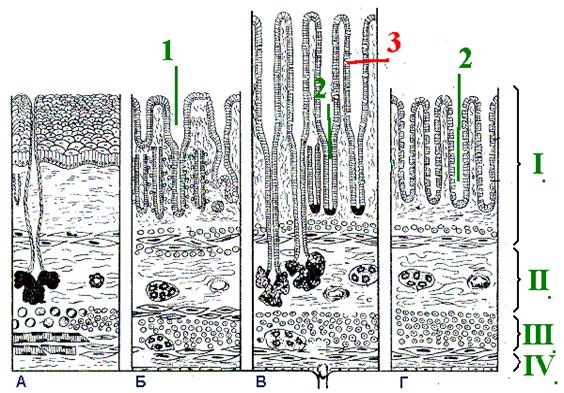

Пищеварительная трубка содержит: слизистую оболочку (I), подслизистую основу (II), мышечную оболочку (III), наружную оболочку (IV) (серозная или адвентиция).

Слизистая оболочка образует следующие структуры: ямки (1), крипты (2) (глубокие секреторные углубления), ворсинки (3)

эпителий (4.А-4.Б) (на базальной мембране), собственная пластинка (6) слизистой оболочки и мышечная пластинка (8) слизистой оболочки.

17.1. ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ПТИЦ

Пищеварительный аппарат птиц, как и млекопитающих, состоит из пищеварительной трубки и застенных желез — слюнных, поджелудочной и печени. Значительные отличия имеют только ротовая полость и желудок. В ротовой полости на границе с кожным покровом образован роговой пласт (клюв). В ротовую полость открываются выводные протоки слюнных желез — челюстных, нёбных, подчелюстных, язычных, кольцевидно-черпаловидных, желез углов рта, концевые отделы которых состоят из слизистых клеток.

Пищевод у птиц выстилает многослойный ороговевающий эпителий. Если у млекопитающих железы слизистой оболочки находятся в подслизистой основе, то у птиц — в собственно слизистой. В зоне перехода пищевода в желудок в основной пластинке слизистой оболочки лежат многочисленные лимфоидные узелки.

Производным стенки пищевода является зоб. Он также имеет три оболочки, построенные из тех же слоев. В вентральной стенке зоба лучше развиты эпителиальный слой и мышечные структуры. Слизистые железы находятся в дорсальной стенке зоба.

Желудок состоит из двух отделов: железистого и мышечного. Первый выделяет пищеварительные ферменты, второй предназначен для измельчения пищи. Стенка железистого желудка сформирована из слизистой, мышечной и серозной оболочек. Выстилающийся эпителий однослойный, цилиндрический, железистый, секретирует слизь. В основной пластинке слизистой оболочки расположены железы, имеющие дольчатое строение. Эпителий дольки, углубляясь, формирует структуры, аналогичные желудочным ямкам у млекопитающих. В эти ямки открываются радиально расположенные трубчатые железы. Железистые клетки однотипные, секретируют соляную кислоту и пепсиноген.

Пропитанный ферментами пищевой ком, поступая в мышечный желудок, подвергается механической и химической переработке. Стенка мышечного желудка состоит из тех же трех оболочек. Эпителиальный слой слизистой оболочки представлен однослойным кубическим эпителием. Впячиваясь в слизистую, он формирует желудочные ямки, в которые открываются протоки простых трубчатых желез. Железы вырабатывают секрет, который на поверхности желудка затвердевает, образуя твердый кератиноидный покров или кутикулу, участвующую в измельчении корма.

Переваривание корма происходит под действием ферментов железистого желудка и бактерий. Мышечный слой в слизистой оболочке желудка отсутствует, а мышечная оболочка представлена мощными пучками гладкомышечных клеток. Их сокращения способствуют измельчению корма.

Строение кишечника у птиц и млекопитающих сходно. Отличие заключается в том, что у птиц расширенная задняя кишка пищеварительного канала формирует клоаку, в которую открываются половые и мочевые пути.

17.2. ПЕРЕДНИЙ ОТДЕЛ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Зубы. Состоят из твердых частей (дентин, эмаль, цемент) и мягкой части — пульпы, состоящей из рыхлой соединительной ткани с сосудами и нервами. Большую часть коронки, шейки и корня составляет дентин. Это особый вид костной ткани, в которой клетки лежат за пределами ткани дентина в периферической части пульпы, а через ткань проходят их отростки в ден-тинных канальцах. Поверхность дентина покрывает эмаль, самая твердая ткань в организме. Цемент, покрывающий снаружи дентин корня зуба, также является разновидностью костной ткани.

В процессе развития зуба образуется вырост эпителия десны - зубная пластинка. От него отпочковываются зубные почки, которые затем, углубляясь в мезенхиму, превращаются в эмалиевые органы, имеющие вид чаши. В эмалиевом органе различают наружный и внутренний однослойные эпителии и пульпу, расположенную между ними.

Клетки внутреннего эмалиевого эпителия дифференцируются в энамелобласты (амелобласты) — вытянутые цилиндрические клетки, продуцирующие эмаль.

Под эмалевыми органами уплотняется мезенхима, формируя зубной сосочек. На его поверхности дифференцируются одонтобласты (дентинобласты), которые продуцируют мягкий предентин. Позднее происходит его минерализация и образуется дентин.

Развитие цемента происходит позднее дентина и эмали. Из окружающей зубной зачаток мезенхимы образуется зубной мешочек, в котором различают два слоя: более плотный наружный и рыхлый внутренний. Во внутреннем слое клетки мезенхимы дифференциируются в цементобласты, синтезирующие цемент. Наружный слой превращается в периодонт.

Язык. Основу языка составляет поперечно-полосатая мышечная ткань. На верхней и боковых поверхностях она срастается со слизистой оболочкой, которая не имеет подслизистой основы, на нижней — между основной слизистой пластинкой и мышечной оболочкой — расположена подслизистая основа.

Эпителий слизистой оболочки многослойный, плоский (на верхушках нитевидных сосочков ороговевает). Слизистая оболочка верхних и боковых поверхностей формирует сосочки: нитевидные, листовидные, грибовидные, валиковидные или желобовидные. В подслизистой основе мягкого нёба в складках слизистой залегают лимфатические узелки (нёбные миндалины), выполняющие защитную функцию.

Нитевидные – распространены у хищных. Механическая функция.

Листовидные – отсутствуют у жвачных. На боковой поверхности корня языка. Вкусовые.

Грибовидные – между нитевидными по спинке языка. Температурные, вкусовые раздражения, осязательная функция. Эпителий неороговевающий. Содержат вкусовые почки.

Валиковидные (желобоватые) – орган вкуса (содержит вкусовые почки )

ЗАДАНИЕ. Рассмотреть и изучить препараты.

ПРЕПАРАТ 17.1. Язык (срез через нитевидные сосочки).

Под малым увеличением микроскопа найти нитевидные сосочки, образованные складкой собственно слизистой оболочки, покрытой роговым чехликом. Следует обратить внимание на отсутствие подслизистой основы. Найти многослойный плоский ороговевающий эпителий, собственную пластинку слизистой оболочки, образующую вторичные соединительно-тканные сосочки, поперечно-полосатые мышечные волокна с изотропными (светлыми) и анизотропными (темными) дисками.