Учитель: Значит, нужно заранее обсудить, как именно вы будете показывать свою работу, то есть продумать форму представления результатов работы.

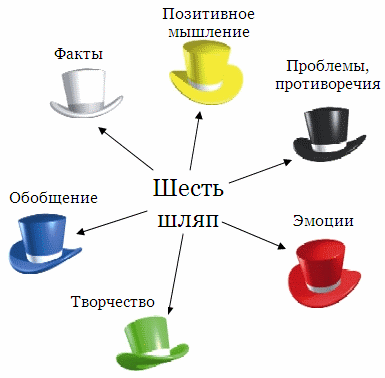

В технологии развития критического мышления для организации рефлексии используется прием «шесть шляп рефлексии». Такой необычный термин удобен потому, что под него могут быть подведены категории весьма разной природы: рациональной и эмоциональной, теоретической и практической, репродуктивной и творческой, что позволяет рассмотреть с разных сторон одни и те же акты урочной деятельности.

Рассмотрим, чем заполняются эти «шляпы».

«Обобщение» – повторение темы и цели урока, кратчайшее перечисление понятий, рассмотренных на занятии, выводов, и действий, которые в вязи с ними с ними предприняты учащимися.

«Факты» – перечисление основных фактов, относящихся к данным понятиям, и действий, которым они были подвергнуты учащимися.

«Эмоции» – эмоциональные переживания, а также интерес или скука, вызванные у учащихся изучением темы урока.

«Проблемы и противоречия», с которыми учащиеся столкнулись в ходе работы над темой.

«Позитивное мышление» – действия учащихся, позволившие преодолеть проблемы и противоречия, и достичь поставленных целей; перспективы дальнейшего изучения данной темы.

«Творчество» – самостоятельные и коллективные действия учащихся, направленные на достижение цели занятия, возможности дальнейшего применения полученных знаний, навыков и умений.

Применение приема «шесть шляп мышления» В.Э. Морозовым на занятии по теме «Образ князя Олега в русской литературе» в лицее города Троицка

Вот пример итоговой рефлексии учащихся по этой схеме в завершение занятия на тему «Образ князя Олега в русской литературе».

Обобщение:

Учитель: Что мы хотели сделать на этом занятии?

Ответ: Сравнить три произведения.

Учитель: Ну, а какую цель-то мы поставили?

Ответ: Рассмотреть образ Олега в русской литературе. Чем он отличается в разных произведениях.

Учитель: Правильно. Так что же мы для этого сделали? Как мы достигли этой цели?

Ответ: Сравнили три произведения.

Учитель: Какие?

Ответ: «Песнь о вещем Олеге», летопись и пародию Высоцкого.

Учитель: Совершенно верно. Достигли ли мы поставленной цели?

Ответ: Да.

Учитель: И что же мы нашли?

Ответ: Что эти образы разные.

Учитель. Да. Образы разные. Сюжет более или менее один, точнее, сюжеты весьма сходные. Основные сюжетные линии сходные. А вот образы разные.

Факты:

Учитель: В каком произведении образ наиболее реалистичный?

Ответ: Наиболее реалистический образ…

Учитель: Не реалистический, а реалистичный. Это прилагательные-паронимы. Реалистический – созданный реалистическим творческим методом. А реалистичный – наиболее правдоподобный, самый близкий к реальному. Так где образ самый реалистичный?

Ответ: У Пушкина.

Учитель: Да?

Ответ: Да, потому что, когда он писал, он был профессиональным поэтом…

Ответ: Чего?! В летописи самое реалистичное изображение.

Учитель: Почему в летописи?

Ответ: Потому что летопись – это историческое произведение.

Учитель: Правильно. Поэтому там образ более основан на фактах, а менее на вымысле, Олег показан более или менее таким, каким он был в жизни. А какие факты вы запомнили:

Ответ: Что он был мирным князем, долго жил в мире со всеми странами. Что он позвал старшего конюха, что он заболел от укуса, а не сразу умер. Что прошло пять лет.

Эмоции:

Учитель: А где образ Олега романтизирован?

Ответ: У Пушкина.

Учитель: Почему?

Ответ: Ну, потому что… Почему он романтизирован?

Учитель: Нет, не почему Пушкин его романтизировал, а почему вы считаете, что в песни образ романтизирован? Из чего мы это видим?

Ответ: Потому что Олег поверил волхвам.

Учитель: Ну и в летописи поверил.

Ответ: Потому что Пушкин называет Олега «вещим», «могучим воителем».

Учитель. Вот именно. Он все время находится в таком приподнятом, возвышенном, и в то же время в напряженном состоянии. Каким произведением является эта баллада: классицистическим, романтическим…

Ответ: Классическим.

Учитель: Да, только я не о том спросил. Опять вы не различаете паронимы. Классическое произведение – это произведение классической литературы, не чисто развлекательной. А классицистическое произведение создано методом классицизма, то есть с прямыми поучениями. Бывают произведения: классицистические, сентименталистские, романтические, реалистические, символистские.

Ответ: Это романтическое произведение. Олег – романтический герой.

Учитель: Правильно. А в каком произведении образ Олега огрублен?

Ответ: У Высоцкого. Там Олег показан как грубый и жестокий.

Учитель: Правильно.

Проблемы и противоречия:

Учитель: Столкнулись ли мы с какими-либо противоречиями?

Ответ: Да, мы увидели, что в летописи Олег не такой, как мы привыкли видеть у Пушкина.

Учитель: Что именно?

Ответ: Он был не таким воинственным. И коня он не так сильно любил.

Учитель: Да, он, скорее, относился к нему как рачительный хозяин к своей собственности: поставил в конюшню, потом захотел посмотреть, в каком он там виде. А что еще? Были проблемы?

Ответ: Да, нужно было понять, почему Олег поставил ногу на череп коня.

Позитивное мышление:

Учитель: Справились ли мы с этими трудностями?

Ответ: Да, мы все смогли понять.

Учитель: А для чего нам может понадобиться то, чему мы научились на этом уроке?

Ответ: Для того чтобы сравнивать произведения, в которых герой один, а образы разные.

Учитель: Да, чтобы видеть, как создаются разные образы одного и того же прототипа.

Творчество:

Учитель: Давайте теперь попытаемся выразить наше новое знание и творчески применить полученные умения. Пожалуйста, напишите дома сочинение на тему: «Такие разные князья!». Вот план:

1.Вступление:

А) Сведения трех произведениях, в которых говорится о князе Олеге.

Б) Какую цель вы ставите перед собой и что вы сделаете для ее достижения.

2. Тезис: В каждом произведении создан особый образ князя Олега.

3. Доказательства:

А) Особенности сюжета, факты.

Б) Эмоциональные оттенки.

4. Вывод: Что общего и что разного между образами князя Олега в рассмотренных произведениях. Какие противоречия пришлось преодолеть.

5. Заключение:

А) Достигли ли мы поставленной цели.

Б) Интересно ли изучать литературу сравнительным методом и почему.

В) Для чего мы можем применять полученные знания и умения.

Таким образом коллективная устная рефлексия будет продолжена индивидуальной письменной рефлексией в домашней работе.

Подобная организация рефлексии требует достаточно много времени. Поэтому ее целесообразно применять тогда, когда обучение способам рефлексии является одной из задач урока, направленной на развитие соответствующего регулятивного умения. Если же такой задачи не ставится, то рефлексия может быть проведена короче. Рассмотрим, например, рефлексию в завершение занятия на тему «Структура учебного текста».

Морозова Кристина Эдуардовна,

учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ № 2097 г. Москвы