Истинный вкус состоит не в безотчетном отвержении такого-то слова, такого-то оборота, но в чувстве соразмерности и сообразности. (Пушкин А.С. Отрывки из писем, мысли и замечания. 1827 г.)

Текст № 2

…Избегайте ученых терминов; и старайтесь их переводить, т.е. перефразировать, это будет и приятно неучам и полезно нашему младенчествующему языку. (Пушкин А.С. Из письма И.В. Киреевскому от 4 февраля 1832 г.)

Текст № 3

Есть два рода бессмыслицы: одна происходит от недостатка чувств и мыслей, заменяемого словами; другая – от полноты чувств и мыслей и недостатка слов для их выражения. (Пушкин А.С. Отрывки из писем, мысли и замечания.)

Текст № 4

Слова усы, визжать вставай, рассветает, ого, пора казались критикам низкими, бурлацкими; [низкими словами я, как В<ильгельм> К<юхельбекер> почитаю те, которые подлым образом выражают какие-нибудь понятия; например, нализаться вместо напиться пьяным и т.д.] но никогда не пожертвую искренностью и точностью выражения провинциальной чопорности и боязни казаться простонародным, славянофилом и т.п. (Пушкин А.С. Опровержение на критики. 1830 г.)

Текст № 5

В журналах осуждали слова: хлоп, молвь и топ как неудачное нововведение. Слова сии коренные русские. «Вышел Бова из шатра прохладиться и услышал в чистом поле людскую молвь и конский топ» (Сказка о Бове Королевиче). Хлоп употребляется в просторечии вместо хлопанье, как шип вместо шипение.

Он шип пустил по-змеиному.

(древние русские стихотворения)

Не должно мешать свободе нашего богатого и прекрасного языка. ( Пушкин А.С. Из примечаний к роману «Евгений Онегин». 1830 г.)

Текст № 6

Пушкин не пренебрегал ни единым словом русским и умел, часто взявши самое простонародное слово из уст черни, оправлять его так в стихе своём, что оно теряло свою грубость. В этом отношении он сходствует с Дантом, Шекспиром, с нашим Ломоносовым и Державиным. Прочтите стихи в «Медном всаднике»:

…Нева всю ночь

Рвалася к морю против бури,

Не одолев их буйной дури,

И спорить стало ей невмочь.

Здесь слова буйная дурь и невмочь вынуты из уст черни. Пушкин вслед за старшими мастерами указал нам на простонародный язык как на богатую сокровищницу. (Степан Шевырёв[47])

3. Творческий отчет групп.

Группа может представить персональное или групповое выступление, которое должно представлять собой связное высказывание о предложенном тексте по алгоритму.

Учащиеся в ходе отчета называют, а учитель записывает за ними в столбик на доске качества речи, которые они сформулировали. Они могут быть примерно следующими: 1 фрагмент – уместность, 2 фрагмент – уместность, 3 фрагмент – богатство и точность, 4 фрагмент – точность, 5 фрагмент – свобода выражения, 2 – уместность, богатство, точность.

Вывод: Все проанализированные высказывания о языке (в основном это высказывания А.С. Пушкина) объединяет тема качеств речи, необходимых для общения.

4. Формулируем тему и цель урока.

– Качества речи, которые вы назвали, называются коммуникативными качествами речи. Как вы думаете, почему? (Потому что благодаря им происходит коммуникация, общение между людьми).

– Сформулируйте тему сегодняшнего урока.

– Какова цель урока?

5. Анализ текста.

Задание: Прочитайте фрагмент чернового наброска статьи А.С.Пушкина «О прозе». Можно ли сказать, что он тоже посвящен коммуникативным качествам речи?

Что сказать об наших писателях, которые, почитая за низость изъяснить просто вещи самые обыкновенные, думают оживить детскую прозу дополнениями и вялыми метафорами? Эти люди никогда не скажут дружба – не прибавя: сие священное чувство, коего благородный пламень и пр. Должно бы сказать: рано поутру – а они пишут: Едва первые лучи солнца озарили восточные края лазурного неба – ах как это все ново и свежо, разве оно лучше потому только, что длиннее.

Читаю отчет какого-нибудь любителя театра – сия юная питомица Талия и Мельпомены, щедро одаренная Апол… Боже мой, да поставь – эта молодая, хорошая актриса – и продолжай – будь уверен, что никто не заметит твоих выражений, никто спасибо не скажет. <…>

Точность и краткость – вот первые достоинства прозы. Она требует мыслей и мыслей – без них блестящие выражения ник чему.

– О какой разновидности речи говорит А.С. Пушкин? (О письменной речи.)

– Кому принадлежит эта речь? (Писателям.)

– О каком недостатке письменной речи говорит А.С. Пушкин?

Выпишите из данного фрагмента статьи в левую колонку фразы, которые А.С. Пушкин считает ошибочными, критикует, во вторую колонку – фразы, которые он считает правильными.

| Ошибочно | Верно |

| сие священное чувство, коего благородный пламень и пр. | дружба |

| Едва первые лучи солнца озарили восточные края лазурного неба | рано поутру |

| сия юная питомица Талия и Мельпомены, щедро одаренная Апол… | эта молодая, хорошая актриса |

– От какого рода ошибок пытается предостеречь А.С. Пушкин своих собратьев по перу? (От излишнего украшательства речи, которое ее утяжеляет, делает непонятной.)

– Если первые две фразы являются просто многословными украшениями, то третья содержит несколько собственных имен. Что они означают? Как вы думаете, Почему Пушкин их тоже считает излишними?

Талия, Мельпомена, Аполлон.

Талия и Мельпомена – это музы, две из девяти богинь пения, поэзии, искусств и наук, дочерей Мнемозины и Зевса. Мельпомена – муза трагедии, у нее в руках трагическая маска, а у Талии, музы комедии, – комическая.

Аполлон, имя которого автором даже не дописано (почему?), – это бог-целитель, бог-прорицатель, бог мудрости, покровитель искусства, предводитель муз.

– В последнем примере автор говорит об излишестве перифразы. Анализируя эту перифразу, вы узнали или вспомнили сведения о древнегреческом пантеоне. Почему эти сведения А.С. Пушкину тоже показались излишними? (Потому что в кругу читателей подобных статей это было общеизвестным, банальным.)

– О каких необходимых писателю качествах речи говорит автор? (Точность и краткость).

Дополняем этими качествами речи созданную колонку.

6. Составляем кластер «Коммуникативные качества речи».

– Вы назвали качества речи, которые А.С. Пушкин в разных высказываниях, созданных по разным поводам, считал важными, необходимыми (смотрим на запись в колонке), на которые указывали современники А.С. Пушкина (Степан Шевырев). Однако в лингвистике за прошедшее время разработана теория речи, важной составляющей которой яляется положение о коммуникативных качествах речи.

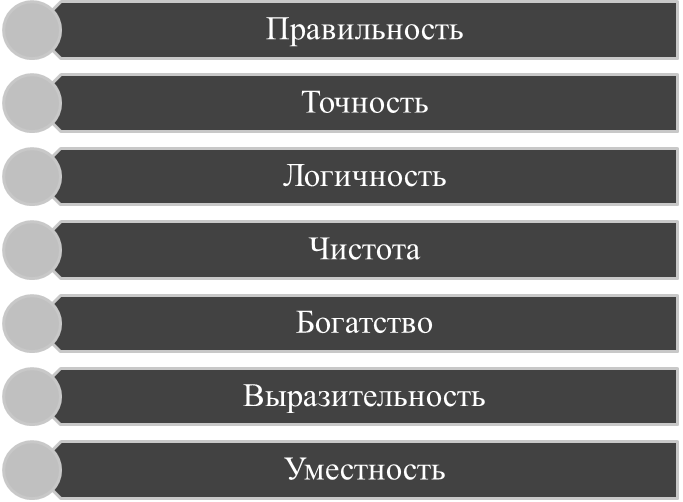

– Как вы думаете, какие качества речи современные ученые считают необходимыми для осуществления полноценного общения? (Учащиеся называют качества речи, учитель рисует на доске кластер.)

7. Знакомство с коммуникативными качествами речи, сравнение данных речеведения и составленного кластера.

– Давайте познакомимся с коммуникативными качествами речи, которые ученые признают необходимыми, и сравним с качествами речи, которые мы записали.

КОММУНИКАТИВНЫЕ КАЧЕСТВА РЕЧИ

7. Решаем проблемную ситуацию.

– Как вы думаете, можно ли считать речь А.С. Пушкина удовлетворяющей всем этим требованиям, образцовой? (Учащиеся высказывают предположения.)

8. Работа в группах. Общее задание для всех групп следующее: на основе фрагмента поэмы «Полтава» А.С. Пушкина рассказать о том, соблюдается ли в тексте данное коммуникативное качество.

Уж близок полдень. Жар пылает.

Как пахарь, битва отдыхает.

Кой-где гарцуют казаки.

Равняясь, строятся полки.

Молчит музыка боевая.

На холмах пушки, присмирев,

Прервали свой голодный рев.

И се – равнину оглашая,

Далече грянуло ура:

Полки увидели Петра.

И он промчался пред полками,

Могущ и радостен, как бой.

Он поле пожирал очами.

За ним вослед неслись толпой

Сии птенцы гнезда Петрова –

В пременах жребия земного,

В трудах державства и войны

Его товарищи, сыны:

И Шереметев благородный,

И Брюс, и Боур, и Репнин,

И, счастья баловень безродный,

Полудержавный властелин.