Правописание разделительных Ъ и Ь

1) В какой части слова находится знак:

После приставки В корне или суффиксе

Ъ

(Например:

Объём, подъезд)

2) Русское слово или заимствованное

Русское Заимствованное

Ь В некоторых словах Большинство см. перед О в словаре

(Например:

вьюга, лисьи) (например:

Ь фельдъегерь,

(например: бульон, шампиньон) интерьер)

Таблица II группы

(создается на основе правила написания мягкого знака для обозначения мягкости согласных и упражнения учебника)

Правописание Ь для обозначения мягкости

| Ь пишется | Ь не пишется |

| 1. В конце слов для обозначения мягкости согласного (например: тетрадь, семь, конь, яблонь, раскрась) | В стечении согласных чн, чк, чт, чш, нч, нщ, рч, рщ (одуванчик, каменщик, наконечник, почта, ласточка, птенчик) |

| 2. В середине слов: · после мягкого согласного перед твёрдым (например: резьба, косьба, нянька); · между мягкими согласными, если второй становится твёрдым в других формах этого слова (например: возьми – возьму; серьги – серьгам); · после л перед согласными (например: вальс, больше, мальчик, ольха) |

Алгоритм III группы

Правописание Ь после шипящих

1) Определить часть речи:

Существительное прилагательное глагол наречие

2) Если это существительное с шипящим на конце, то определить склонение:

пишем Ь НЕ пишем Ь

III скл. II скл. I скл.

(мышь, печь, (луч, плащ) (в форме род. п., мн. ч.)

дочь, помощь) (множество дач,

из-за туч)

3) Если это прилагательное с шипящим на конце стоит в краткой форме, то Ь НЕ пишется (свеж, пахуч, могуч, хорош).

4) Если это глагол, то Ь пишется после шипящих:

в инфинитиве в форме 2-го в форме повелительного

(беречь, беречься) лица ед. ч. наклонения

(стремишься, (нарежьте)

бережешь)

5) Если это наречие с шипящим на конце, то Ь пишется (вскачь, прочь, настежь), кроме слов-исключений (уж, замуж, невтерпёж).

Обобщение теоретических знаний путем составления таблиц и алгоритмов позволяет реализовать сложнейшее учебное действие – перевод знаний в практические умения.

Точно так же можно расчленить работу в 5 классе с правилом на тему «Раздельное написание предлогов с другими словами», когда на первом этапе урока составляется обобщенный алгоритм:

Небуквенные орфограммы

слитные раздельные дефисные

(приставки в словах) (предлоги со словами) (предлоги из-за, из-под)

Учебная деятельность по составлению опорных схем и алгоритмов, как правило, строится таким образом:

ü Изучаются необходимые материалы, производится отбор необходимых материалов.

ü Отобранный материал обобщается, выявляются основные технологические моменты (главные этапы деятельности по переводу данного знания в конкретное умение), определяется их взаимозависимость и последовательность.

ü Представление материала, оформление схемы, алгоритма, опорного конспекта (отбираются ключевые слова, фразы и условные обозначения; способы оформления).

Схемы, опорные конспекты и алгоритмы должны быть предельно наглядны, лаконичны (объем информации должен выражаться в минимальном количестве знаков), их структура должна быть предельно четкой и в то же время такие материалы должны позволять образно, эмоционально воспринимать сложный теоретический материал.

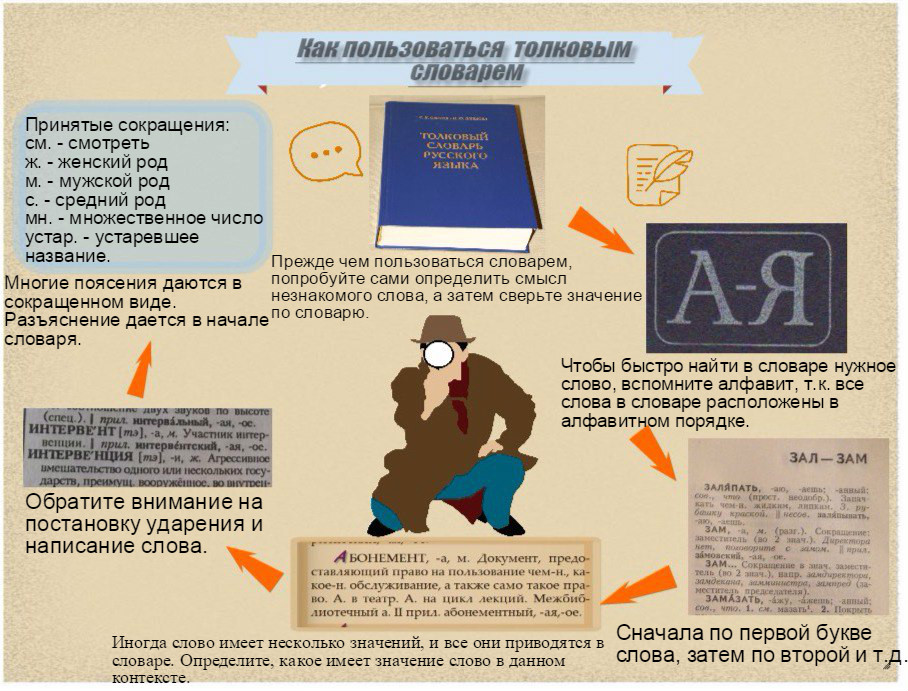

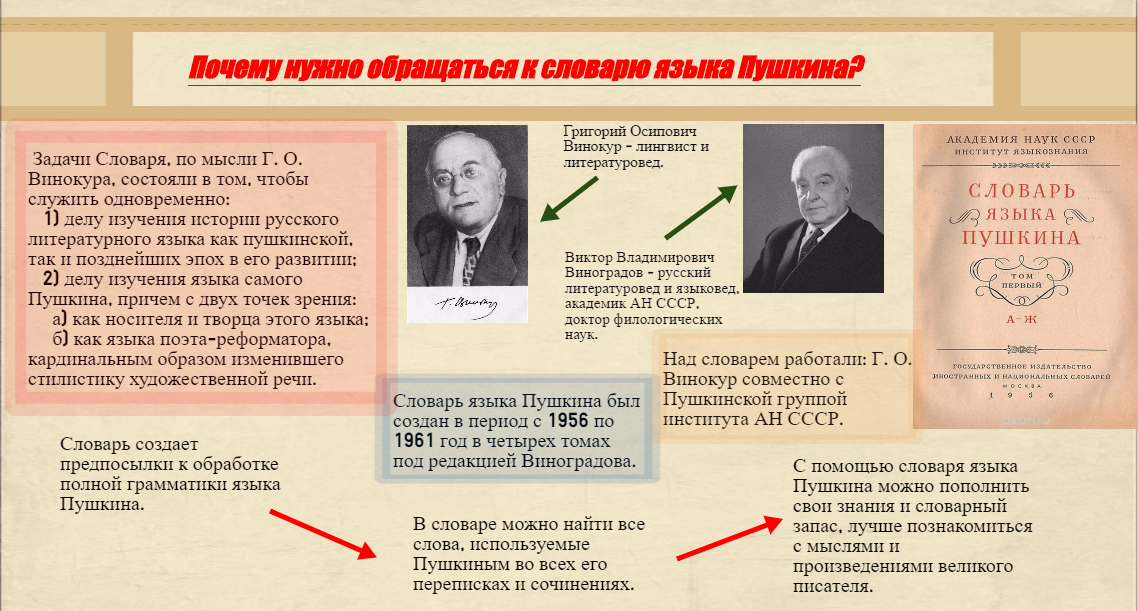

Интересные формы работы с опорными конспектами описаны в статье М.В.Никулиной «Опорные конспекты, алгоритмы, схемы на уроках русского языка». Мы же приведем примеры опорных конспектов с инфографикой, выполненных учащимися и связанных с работой со словарями (из опыта работы учителей ГБОУ СОШ № 979 г. Москвы в рамках проекта «Всероссийский словарный марафон»).

Составление схемы, опорного конспекта может быть основой приема моделирования, т.е. составления модели языковой единицы.

Прием моделирования используется как на уроках изучения системы языка, так и на уроках развития речи, при работе с текстом. Например, можно дать задание составить модель сюжета данного текста, а затем по составленной модели воспроизвести текст. Такие задания возможны уже в 5 классе.

В учебнике русского языка для 5 класса под ред. Н.М. Шанского есть упражнение с текстом сказки В. Катаева (упр. 144). Текст сказки построен как загадка. На чем основана эта загадочность? (Автор описывает, как все люди, что появляются в лесу, кланяются старому пню. Пень истолковал это как признание собственной важности, подумал, что все почитают его как царя. Истинную причину объясняет в конце сказки синичка: люди ищут возле старого пня грибы, только поэтому наклоняются к нему.) Модель данного сюжета выглядит следующим образом:

Все кланяются

Пень думает Истинное положение вещей

Люди признали Люди ищут возле него грибы

в нем царя

Взяв за основу эту модель, учащиеся воспроизводят сюжет сказки, пересказывают ее. Такая работа позволяет научить видеть логику развития сюжета даже в небольшом тексте.

Если отвлечься от конкретного сюжета, обобщенно данную модель можно представить так:

Событие, которое можно истолковать двояко

Толкование этого события Истинное положение вещей

одним персонажем в свою пользу

После выявления модели сюжета сказки учащиеся получают задание придумать свой сюжет по обобщенной модели, постараться, как и в сказке В. Катаева, создать загадочность. Записать сочиненную сказку.

2.1.4. Учебно-познавательные задачи, направленные на самостоятельное приобретение, перенос и интеграцию знаний.

Учебно-познавательные задачи, направленные на самостоятельное приобретение, перенос и интеграцию знаний: применение знаково-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей.

Первой ступенью к обобщению является овладение мыслительными операциями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей.

Отдельные подобные операции вовлекаются в урок постоянно, в процессе чего формируются отдельные общепредметные умения сравнивать, анализировать, обобщать, классифицировать, лежащие в основе формирования предметных знаний и умений.

Например, при изучении темы «Разделительные Ъ и Ь знаки» используется игра «Кто быстрее?», в ходе которой необходимо образовать с корнем данных слов однокоренные слова с помощью разных приставок: от-, пере-, при-, в-, про-, об-, с-, за-. Запишите слова в 2 столбика:

подъезд подъезжает

с Ъ без Ъ с Ъ без Ъ

После выполнения задания требуется объяснить, почему в одних словах нужен разделительный знак, а в других – нет? Почему выбран Ъ, а не Ь?

На уроках русского языка важным является формирование умения отличать изучаемое языковое явление от ряда смежных. Это возможно только на основе операций сравнения, сопоставления, анализа, синтеза и обобщения.

Так, в 5 классе при изучении темы «Словосочетание» формируется умение различать слова и словосочетания, устанавливать связи слов. После работы с материалом для наблюдений учебника, с теоретическими сведениями идет сложная и достаточно однообразная работа по определению типа словосочетания (именное или глагольное) и определения средств грамматической связи. Предлагаем в ходе работы на уроке заполнять таблицу (при выполнении нескольких упражнений, а также самостоятельных заданий).

| СЛОВОСОЧЕТАНИЯ | НЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ |

К концу урока заполненная таблица выглядит следующим образом:

| СЛОВОСОЧЕТАНИЯ | НЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ |

| ГЛАГОЛЬНЫЕ | |

| x Глаг. + сущ. (познакомиться с местностью) | Отдельные слова (урок, музейный) |

| x Глаг. + наречие (повернули вправо) | Сущ. с предлогом (на уроке, в музее) |

| ИМЕННЫЕ | Грамматическая основа предложения: (звёзды блещут) |

| x Сущ. + прилаг. (нелёгкую задачу) | |

| x Сущ. + сущ. (стены с зубцами) | Однородные члены предложения (кормит и поит) |

С одной стороны, в таблице оказывается зафиксированной основная информация урока, с примерами. С другой – данная таблица становится основой для подведения основных итогов урока, дает возможность развернуть информацию, заключенную в таблице, в полноценный рассказ о том, какие существуют виды словосочетаний и какие слова и сочетания слов словосочетаниями не являются.

Выявление языковых особенностей текста и осмысление их функционала в тексте – необходимая форма работы на уроке повторения, обобщения. На таком уроке применение знаний и умений становится комплексным. Например, обобщая материал по теме «Местоимения» в 6 классе, необходимо показать их функцию в тексте. Особенно интересно это делать при работе с художественным текстом.

Приведем пример из урока, который называется «Роль местоимений в художественном тексте» и построен на основе технологии характеристики текста (О.Н. Левушкина). Полностью урок опубликован в журнале «Русский язык в школе» (№ 2, 2016). В ходе данного урока учащиеся читают миниатюру Ю. Коваля «Букет».

БУКЕТ

Я вошел в дом и застыл на пороге.

По полу разливалось молочное озеро. Вокруг него валялись осколки чашек, бутылка, ложки.

– Кто тут?! <…>

В комнате все было вверх дном. Только букет стоял на столе, целый и

невредимый. Среди разгрома он выглядел как-то нагловато.

Показалось, что это букет во всем виноват.

Заглянул под печку, заглянул на печку – ни на печке, ни под печкой, ни

в шкафу, ни под столом никого не было. А под кроватью я нашел бидон, из которого вытекал белоснежный ручеек, превратившийся в озеро.

Вдруг показалось: кто-то смотрит!

И тут я понял, что это на меня смотрит букет.

Букет – подсолнухи, пижма, васильки – смотрел на меня наглыми зелеными глазами.

Не успел я ничего сообразить, как вдруг весь букет всколыхнулся, кувшин полетел на пол, а какой-то черный, невиданный цветок изогнул дугой спину, взмахнул хвостом и прямо со стола прыгнул в форточку[42].

Одной из основных особенностей технологии характеристики текста является применение для решения учебной задачи разных видов анализа текста. На данном уроке используются элементы частотного, лингвистического, речеведческого анализа текста.