Учитель: Такой способ словообразования называется переходом слов из одной части речи в другую. Здесь это переход прилагательного в существительное. Как бы вы определили тему этого занятия?

Предполагаемые варианты ответа: «Словообразовательный способ переход слов из одной части речи в другую», «Образование существительных переходом в них прилагательных».

5 этап. Преобразование схемы в модель. 5 мин.

Учащиеся 6 класса уже умеют рисовать элементарные схемы, но не умеют преобразовывать их в более сложные модели.

ü Формируется знаково-символьное умение преобразования простейших схем в модели.

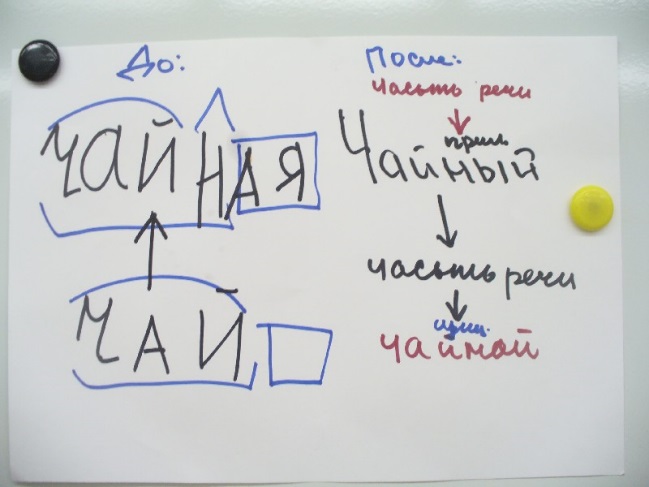

Задание 9. Продолжая работать в группах, объедините эти схемы в одну модель, которая отразила бы этапы вашего решения этой задачи.

Предполагаемый ответ (достаточный вариант):

6 этап. Применение нового способа действия. 5 мин.

Задание 10. Определите способ образования выделенных слов:

Вероятно, такие чувства охватывали ребенка в образно́й комнате дома его бабушки, в котором он жил в детстве, и вспомнились поэту позднее. В образно́й хранится картина на религиозный сюжет, представляющая один из первых опытов Лермонтова-художника.

Старожилы Тархан рассказывали, что, когда молодой барин (М.Ю. Лермонтов) болел, его бабушка освобождала дворовы́х девушек от "урошной" работы и велела молиться о его здоровье. Работали дворовы́е в соседней комнате, так называемой деви́чьей: пряли, ткали.

Задание 11. Найдите слова, образованные переходом существительных в прилагательные:

А) Идите в столовую.

Б) Возьмите столовую ложку.

В) Закройте душевую кабину.

Г) В этой школе даже есть душевые.

Д) Чтобы попасть в ванную комнату, нужно подняться на верхний этаж.

Е) Я бреюсь в ванной.

Время на работу – 3 минуты.

7 этап. Рефлексия. 5 мин.

ü Развивается регулятивное умение итоговой рефлексии деятельности.

Педагог предлагает учащимся подумать над тем, каким способом они решили данную им задачу, какие средства использовали, какие новые операции производили и назвать отличия в ранее и вновь усвоенных способах действия. Итоговый вопрос урока – какие задачи мы будем решать, используя новый способ действия?

Домашнее задание. Приведи два примера прилагательных и существительных, в которые они переходят, и напиши по 1 предложению с каждым из слов.

В вышеописанном занятии выход из ловушки запланирован только на конец четвертого этапа. Лингвистические ловушки могут быть и не такими «масштабными», а касаться только одной из частных задач и одного этапа занятия, как например, вышеприведённые задания-ловушки в уроке «Правописание безударных гласных в корне слов» (см. в пред. параграфе).

Наконец, ловушки могут не скрывать в себе чего-либо в корне нового, а способствовать развитию внимательности и вдумчивости при применении уже усвоенного. Так, например, второе занятие по теме «Особые случаи употребления частиц НЕ и НИ» можно начать с ловушки, созданной за счёт преобразования известной загадки: «А и Б сидели на трубе. А упала Б пропала. Чего не осталось на трубе?» Предполагается ответ: «На трубе не осталось ни А, ни Б», который нужно правильно записать в тетради и на доске. Но сначала учащиеся по привычке дают утвердительный ответ: «Осталась И». Приходится повторять загадку два-три раза.

Нужно целиком согласиться со мнением, что «не следует использовать чрезмерную стимуляцию познавательной потребности посредством привлечения интереса с помощью обильной наглядности, музыкального и художественного оформления учебного процесса»[31]. Всем известно, что разукрашенные презентации, которые еще в начале века вызывали у учеников живой интерес, сейчас не производят особого впечатления. И всё же визуальное и слуховое оформление урока играет роль в повышении мотивации к обучению. Вот, например, Федя, виртуальный помощник учителя на занятии для 6 класса «Структура учебного текста». Федя такой бестолковый, что детям приходится объяснять ему, что к чему, а он между тем ставит вполне серьёзные задачи.